Перелететь Гималаи

26 января 2015

Перелететь Гималаи

- 634

- 0

- 0

Горные гуси (Anser indicus) дважды в год мужественно преодолевают вершины Гималаев.

Рисунок в полном размере.

рисунок с сайта i.pinimg.com.

-

Автор

-

Редактор

Темы

Авторы недавно опубликованной в Science статьи исследовали метаболизм горных гусей, пролетающих над Гималаями. Функционирование организма, работающего практически на пределе своих возможностей, а также стратегии, применяемые животными для оптимизации усилий очень интересны биологам. Оказалось, что с высотой энергетические потребности птиц растут быстрее, чем можно было предположить на основании аэродинамических расчетов. Поэтому гусям выгоднее применять стратегию «американских горок», взлетая над горным пиком, и сбрасывая высоту сразу после него и до следующей возвышенности. Кроме того, как оказалось, гуси прибегают к дополнительным возможностям сэкономить силы, используя орографический лифт.

Математическое описание биологических процессов даже на низших уровнях — сложная задача, что уж говорить о моделировании поведения целого организма. Особенно непредсказуемые результаты живые организмы могут показывать в экстремальных условиях. Интернациональная команда ученых провела исследование горных гусей, летящих над горным массивом Гималаев, чтобы сопоставить реальные характеристики их полета с результатами аэродинамических расчетов. Напоминаем, что Гималаи — высочайшая горная система Земли, включающая 10 вершин высотой более 8 000 метров, в числе которых Эверест. При полете над этими горами гуси оказываются в разреженном воздухе, что и понижает парциальное давление кислорода в их крови, и создает трудности с самим полетом (ведь в полете птицам необходимо «отталкиваться от воздуха», чтобы создавать тягу). В этих условиях птицам очень важна стратегия полета, минимизирующая энергетические затраты тяжело работающего организма.

Чтобы подробно исследовать физиологические параметры птиц, летящих через горный массив, а также проанализировать их траектории в объеме, горным гусям вживили капсулы, содержащие набор датчиков [1]. Эти датчики измеряли температуру птиц, по которой можно было судить об интенсивности обмена веществ, а также каждые две минуты фиксировали проекции ускорения птиц в трех направлениях. Кроме того, записывались кардиограммы гусей — чтобы восстановить потом частоту их сердечных сокращений. Помимо этого, приборы измеряли атмосферное давление и характеристики магнитного поля Земли для того, чтобы восстановить впоследствии координаты птиц (эти параметры измерялись дважды в минуту). Капсулы были снабжены блоками питания и картами памяти, и все устройство могло автономно функционировать в течение 10 месяцев [2]. Капсула весила 32 грамма, что составляет не более 2% массы взрослого горного гуся.

Ученые собрали данные о 391 часе полета горных гусей над Гималаями. Исходя из этих данных, птицы, набрав высоту, чтобы перелететь пик, немедленно сбрасывали ее, преодолев вершину. И хотя перед следующей возвышенностью высоту приходилось набирать заново, и траектория получалась более длинной, чем если бы гуси не теряли высоту, птицы явно избегали находиться на большой высоте дольше, чем это необходимо. Предположение, что на такой высоте в крови птиц парциальное давление кислорода оказывается слишком низким, не подтверждается, так как в более ранних исследованиях было показано, что горные гуси могут продолжительное время двигаться с высокой скоростью, в том числе и при более низких атмосферных давлениях [3]. Кроме того, зафиксирован случай, когда горный гусь пролетал на высоте 7 290 метров [4]. Таким образом, эти птицы способны летать на больших высотах, но, как правило, избегают этого. Поэтому авторы выдвинули предположение, что энергетические затраты на полет в разреженном воздухе слишком велики, и птицы предпочитают значительно более протяженный маршрут, но проходящий в не таком разреженном воздухе.

Чтобы понять, насколько «дорого» птицам обходятся разные участки пути, ученым нужно было вычислить, сколько кислорода потребляет горный гусь в зависимости от частоты его сердечных сокращений. Уравнения, связывающие эти величины, уже были получены ранее для 12 других видов птиц, и было известно, что потребление кислорода пропорционально массе тела в степени 0,24, а также массе сердца и квадрату частоты сердечных сокращений [5]. Чтобы найти коэффициент пропорциональности и получить формулу для расчета потребления кислорода гусями, авторы использовали данные другого исследования, в котором горные гуси летали в аэродинамической трубе [6] и измерялась зависимость потребления ими кислорода от числа сердечных сокращений. Совместив эти данные, ученые вывели уравнение, которое связывает частоту сердечных сокращений горного гуся с потреблением кислорода при полете. Из кардиограмм птиц они узнали частоту их сердечных сокращений и вычислили потребление кислорода. А зная потребление кислорода, можно вычислить мощность метаболизма, характеризующую энергетические затраты птиц в любой момент полета.

Исходя из полученных данных, частота сердечных сокращений птиц, а следовательно, и мощность метаболизма увеличивались с уменьшением плотности воздуха быстрее, чем предсказывает аэродинамическая теория. Почему итоговые величины разошлись с ожиданиями? Оказалось, что птицы очень чувствительны к увеличению частоты взмахов крыльями — увеличение частоты взмахов крыльями на 5% повышало частоту сердечных сокращений на 19%, а мощность метаболизма — на целых 42%. В таком случае понятно, что даже относительно небольшое разрежение воздуха, из-за которого птицам приходится чаще махать крыльями, чтобы лететь, обходится им очень дорого.

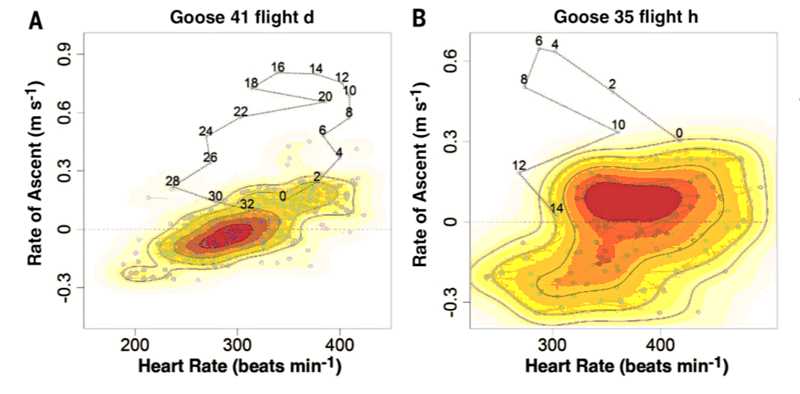

В своих данных исследователи обнаружили необычные интервалы времени, длящиеся до получаса, в течение которых подъем животных выше не сопровождался обычными увеличениями частоты сердечных сокращений (рис. 1). Эти загадочные эпизоды авторы объяснили использованием птицами орографических лифтов — восходящих потоков воздуха, возникающих при обтекании ветром рельефа. При встрече такого попутного «лифта» птицам почти не приходится расходовать энергию на набор высоты.

Рисунок 1. Зависимость скорости подъема от частоты сердечных сокращений для двух птиц (графики А и В). Цвет от желтого до красного обозначает плотность точек, соответствующих разным наблюдениям. Черным выделены наблюдения, следовавшие одно за другим (числа соответствуют времени в минутах) — вся их последовательность соответствует участку пути, когда частота сердечных сокращений птиц не увеличивалась при подъеме. Авторы предполагают, что в это время гуси пользовались орографическим лифтом.

Итак, горных гусей стимулирует «держаться земли» понятное желание избежать разреженного воздуха (который неудобен не столько по причине недостатка кислорода, сколько из-за высокой «стоимости» полета в нем). Хотя из-за этого им и приходится пролетать значительно большие расстояния, все же, стратегия «американских горок» оказывается выгоднее, чем более долгий полет на большой высоте. Помимо преимущества менее разреженного воздуха, гуси получают дополнительные бонусы в виде шанса встретить попутный орографический лифт, а также уменьшения риска встречного ветра, большей безопасности благодаря видимости земли и более легкому приземлению. Учитывая, что аэродинамические затраты растут с увеличением массы тела, а также то, что горные гуси — одни из самых тяжелых птиц (тяжелее 98% всех прочих видов), их путешествие через Гималаи кажется настоящим чудом, возможным, по-видимому, благодаря их разумной стратегии.

Литература

- C. M. Bishop, R. J. Spivey, L. A. Hawkes, N. Batbayar, B. Chua, et. al.. (2015). The roller coaster flight strategy of bar-headed geese conserves energy during Himalayan migrations. Science. 347, 250-254;

- Robin J. Spivey, Charles M. Bishop. (2014). An implantable instrument for studying the long-term flight biology of migratory birds. Review of Scientific Instruments. 85;

- Lucy A. Hawkes, Patrick J. Butler, Peter B. Frappell, Jessica U. Meir, William K. Milsom, et. al.. (2014). Maximum Running Speed of Captive Bar-Headed Geese Is Unaffected by Severe Hypoxia. PLoS ONE. 9, e94015;

- L. A. Hawkes, S. Balachandran, N. Batbayar, P. J. Butler, B. Chua, et. al.. (2013). The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geeseAnser indicus. Proc. R. Soc. B.. 280, 20122114;

- Charles M. Bishop, Robin J. Spivey. (2013). Integration of exercise response and allometric scaling in endotherms. Journal of Theoretical Biology. 323, 11-19;

- S. Ward, C. M. Bishop, A. J. Woakes, P. J. Butler. (2002). Heart rate and the rate of oxygen consumption of flying and walking barnacle geese (Branta leucopsis) and bar-headed geese (Anser indicus). Journal of Experimental Biology. 205, 3347-3356.