SciNat за апрель 2025 #1: бактериальные антибиотики, многоклеточные археи и редактирование белка

06 апреля 2025

SciNat за апрель 2025 #1: бактериальные антибиотики, многоклеточные археи и редактирование белка

- 257

- 0

- 1

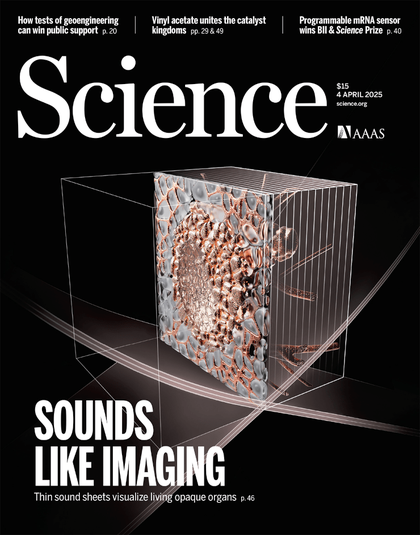

Объемная визуализация живых тканей — это извечная проблема. На обложке нового выпуска журнала Science иллюстрация нового метода, позволяющего создавать трехмерные (3D) ультразвуковые изображения экспрессии генов и двухмерные ультразвуковые изображения капиллярных сосудов. Основная идея этого метода, который называется нелинейной звуковой микроскопией, проста. Биомолекулы, экспрессируемые в клетках или микропузырьках, циркулирующих в кровеносных сосудах, возбуждаются вдоль тонких ультразвуковых листов, которые перемещаются по образцу. Перекрестно распространяющаяся ультразвуковая волна обнажает тонкий участок ткани, содержащий кровеносные сосуды, питающие опухоль. Волна взаимодействует с рассеивающими звук зондами (отображены на рисунке оранжево-золотым цветом), которые генетически экспрессируются в раковых клетках или вводятся в кровоток для выявления капиллярных сосудов. Белые контурные линии обозначают ранее отсканированные участки ткани и общий объем, исследованный с помощью данной техники. — Nonlinear sound-sheet microscopy: Imaging opaque organs at the capillary and cellular scale.

-

Автор

-

Редактор

В новом выпуске дайджеста SciNat вы узнаете о том, какие люди раньше обитали в некогда зеленой Сахаре. Выясним, что превращает архей в многоклеточных и производят ли бактерии в вашем саду антибиотики. Новые иммунологические исследования показали как вакцины помогают конкурировать доброкачественной микрофлоре кишечника. Кроме того, оказалось, что плохая микрофлора — это еще и верный путь к артриту.

Партнер дайджеста — Университет «Сириус»

Университет «Сириус» — это качественно новый подход к образованию и научно-исследовательской деятельности. В нем нет привычных факультетов и кафедр, ядро университета составляют Научные центры по приоритетным для России направлениям, которые возглавляют ученые с мировым именем.

Палеогенетика

Скелеты из когда-то зеленой Сахары предлагают новый генетический взгляд на исчезнувшую человеческую популяцию

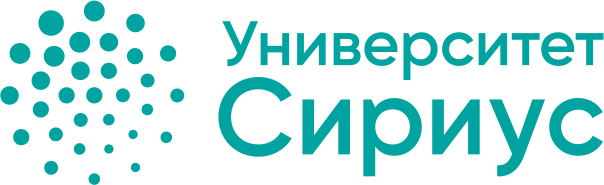

Рисунок 1. 7000-летняя мумия, найденная в скальном убежище на юге Ливии, всё еще сохранила остатки ДНК. Римский университет Ла Сапиенца.

Сегодня пустыня Сахара — это море песка, но 7000 лет назад это была пышная саванна, полная бегемотов, крокодилов, слонов и жирафов. Во время влажного, муссонного периода, который длился более 5 тысячелетий, люди охотились, ловили рыбу и пасли скот. Сейчас там находятся лишь почти безжизненные дюны.

Но кто были эти люди? Многие археологи считали, что мигранты с юга Сахары смешались в этом месте с людьми из Средиземноморья. Но эту идею было трудно проверить: жаркие, сухие условия, которые воцарились в Сахаре, оставили мало ДНК в найденных древних костях. Теперь группе генетиков и археологов наконец удалось собрать генетические данные о ранних сахарцах: двух женщинах, похороненных в пещере на юге Ливии.

Результаты, представленные в статье журнала Nature на этой неделе, раскрывают читателям ранее неизвестную популяцию, совершенно не связанную с людьми, жившими в то время в странах Африки к югу от Сахары.

В период с 2003 по 2006 год группа археологов раскопала скальное убежище под названием Такаркори на юго-западе Ливии, недалеко от границы с Алжиром. Хотя это место «сейчас находится посреди пустыни», говорит археолог и руководитель раскопок Савино ди Лерния из Сапиенцы, люди, жившие здесь 7000 лет назад, могли бы лицезреть здесь озеро круглый год.

На месте раскопок были обнаружены черепки керамики, пропитанные молочными жирами, древнейшие свидетельства молочного животноводства в Африке, а также некоторые из первых признаков одомашнивания диких злаков на континенте. Расположенные поблизости пещеры богато украшены наскальными рисунками, изображающими сцены охоты и выпаса скота. Здесь также были обнаружены останки 15 женщин и детей, захороненных между 8000 и 400 годами назад.

Двое из них — женщины в возрасте 40 лет — умерли около 5000 г. до н. э. после того, как изменение климатических условий положило конец зеленому периоду Сахары. Их тела естественным образом мумифицировались в условиях сухой пустыни и содержали достаточно сохранившейся ДНК, чтобы исследователи могли реконструировать их геномы и сравнить их происхождение с базами данных современных и древних популяций. Основываясь на археологических находках и предыдущих геномных исследованиях, исследователи ранее выдвигали гипотезу, что мигранты из Северной Африки заселили зеленую Сахару, а затем смешались с людьми из стран Африки к югу от Сахары и восточного Средиземноморья, создав таким образом коридор между двумя частями Африки.

Рисунок 2. Песчаная пустыня Сахара когда-то была усеяна озерами и реками, в эпоху, известную как Африканский влажный период.

Однако ДНК показало, что предки этих людей отличались от африканцев к югу от Сахары. Анализ также показал, что они не приходили из Средиземноморья. Геномы людей оттуда — и большей части мира за пределами Африки — содержат ДНК, полученную от неандертальцев, приобретенную, когда современные люди начали покидать Африку и обмениваться с ними генами, около 50 000–60 000 лет назад. Но геном женщины с наиболее сохранившейся ДНК имел исчезающе малое количество неандертальского происхождения, в 10 раз меньше, чем у людей, живущих сегодня за пределами Африки к югу от Сахары. Из этого можно сделать вывод, что несмотря на когда-то цветущую Сахару, потока мигрантов в этот регион удалось избежать. — Skeletons from ‘green Sahara’ offer genetic peek at a lost human population, Ancient DNA from the Green Sahara reveals ancestral North African lineage, First dairying in green Saharan Africa in the fifth millennium bc, Rock-Art Sites of Tadrart Acacus.

Микробиология

Археи становятся многоклеточными под действием давления

Считается, что за 3,5 миллиарда лет истории жизни на Земле некоторые события, такие как возникновение жизни, эукариотической клетки и животных, произошли только один раз. Однако последние наблюдения показывают, что переход к многоклеточности происходил множество раз независимо у разных видов и каждый раз причина этого события немного отличалась. Недавняя перепись геномов насчитала 45 таких независимых событий у эукариот, три из которых дали начало соответствующим предкам животных, наземных растений и грибов. При этом многоклеточность, напротив, редка у архей — группы прокариотических микробов, от которых произошли эукариоты. В новом исследовании журнала Science описывается неожиданное появление многоклеточности у археи Haloferax volcanii, которая была спровоцирована механическим давлением. — Why the ‘Ferrari of viruses’ is surging through the Northern Hemisphere.

В саду обнаружена бактерия, производящая антибиотик против других штаммов

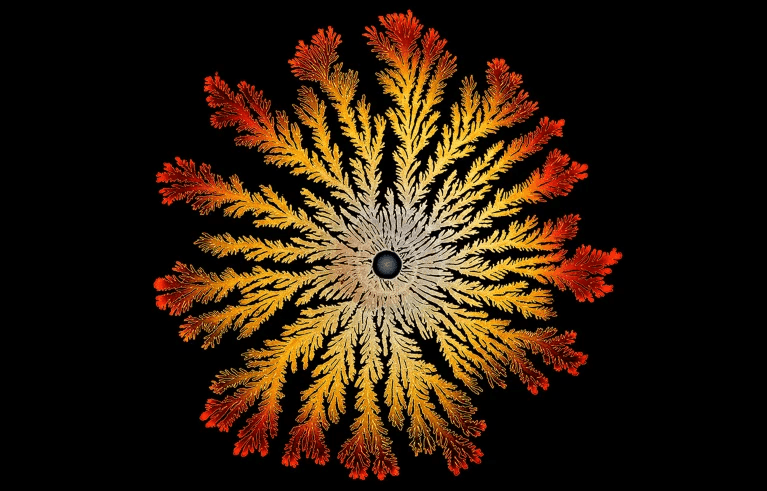

Рисунок 3. Вид бактерий Paenibacillus обладает мощной антибактериальной активностью против некоторых патогенных бактерий, таких как Escherichia coli.

Исследователи обнаружили новую молекулу антибиотика, которая воздействует на широкий спектр болезнетворных бактерий, даже на штаммы, устойчивые к коммерческим препаратам, и при этом не токсична для клеток человека.

Молекула была обнаружена в образцах почвы, собранных в саду лаборанта, проводившего исследование. Открытие показывает, что «у нас на виду скрывается ужасно интересная штука», говорит Ким Льюис, микробиолог из Северо-Восточного университета в Бостоне, штат Массачусетс, которая не принимала участия в исследовании.

Последняя молекула воздействует на фабрику по производству белка бактерий, рибосому, способом, отличным от воздействия других антибиотиков. Рибосома является привлекательной целью антибиотиков, поскольку бактерии не так легко вырабатывают устойчивость к препаратам, воздействующим на эту структуру, добавляет Льюис.

Поиск новых антибиотиков необходим, поскольку бактерии приобретают устойчивость к существующим препаратам при постоянном использовании. В 2021 году устойчивость бактерий к антимикробным препаратам была связана с 1,1 миллиона смертей во всем мире, и эта цифра может увеличиться до 1,9 миллиона к 2050 году.

Новая молекула относится к пептидам лассо. Пептиды лассо (биологически активные молекулы с отчетливо структурно ограниченной узловатой складкой) относятся к классу рибосомально синтезированных и посттрансляционно модифицированных пептидов. Пептиды лассо как правило действуют на несколько бактериальных мишеней, но ни один из них до этого не мог подавлять рибосому, одну из основных мишеней антибиотиков в бактериальной клетке.

В новом исследовании Nature ученые сообщили об идентификации и характеристике антибиотика пептида лассо — лариоцидина и его производного лариоцидина B (с внутренним циклом), продуцируемого Paenibacillus sp. M2, который обладает широким спектром активности против ряда бактериальных патогенов. Исследователи показали, что лариоцидины подавляют рост бактерий, связываясь с рибосомой и препятствуя синтезу белка. Структурные, генетические и биохимические данные показывают, что лариоцидины связываются в уникальном месте в малой рибосомальной субъединице, где они взаимодействуют с 16S рибосомальной РНК и аминоацил-тРНК, ингибируя транслокацию и вызывая неправильное кодирование белка.

Лариоцидин не подвержен распространенным механизмам резистентности, имеет низкую склонность к возникновению спонтанной резистентности, и обладает мощной активностью in vivo в мышиной модели бактериальной инфекции Acinetobacter baumannii. — New antibiotic that kills drug-resistant bacteria discovered in technician’s garden, 40 million deaths by 2050: toll of drug-resistant infections to rise by 70%, Antibiotic resistance is a growing threat — is climate change making it worse?.

Конкуренция, усиленная вакциной, обеспечивает рациональную замену штаммов бактерий в кишечнике

Кишечник имеет важные микробные сообщества, которые необходимо сохранять во время лечения для поддержания гомеостаза, но ими также можно манипулировать для исключения патогенов. Цельноклеточные инактивированные пероральные вакцины безопасны и стимулируют высокоаффинные реакции иммуноглобулина А, но сами по себе они не могут устранить инфекцию. Исследователи признали, что такие реакции хозяина ставят определенные бактериальные патогены в невыгодное положение по сравнению с более доброкачественными бактериями, занимающими ту же метаболическую нишу. После пероральной вакцинации мышей авторы обнаружили, что доброкачественный конкурент в этой нише, который может поставляться в качестве пробиотической добавки, может перерасти и заменить или исключить патогенные варианты последовательно и навсегда, не вызывая воспаления.

Колонизация просвета кишечника предшествует инвазивной инфекции для широкого спектра энтеропатогенных и условно-патогенных бактерий. Исследователи показали, что сочетание оральной вакцинации с разработанными или выбранными штаммами-конкурентами ниши позволяет исключить патоген и заменить штамм в просвете кишечника мыши. Этот подход может применяться либо профилактически для предотвращения инвазии нетифозных штаммов Salmonella, либо терапевтически для вытеснения устоявшейся Escherichia coli. Для эффективной конкуренции, усиленной вакциной, необходимы как неповрежденный адаптивный иммунитет, так и конкуренция метаболической ниши. Эти результаты подразумевают, что антитела слизистой оболочки эволюционировали для работы в контексте микробной экологии кишечника, влияя на исход конкуренции. Это исследование имеет важное значение для устранения патогенных и устойчивых к антибиотикам бактериальных резервуаров и для рационального управления микробиотой. — Vaccine-enhanced competition permits rational bacterial strain replacement in the gut.

Биоорганическая химия

Редактирование белка с использованием реакции координированной транспозиции

Существует множество природных и искусственно созданных ферментативных систем для разделения и сборки ДНК и РНК. За некоторыми исключениями, белки не поддаются такого рода манипуляциям после их синтеза и сворачивания. Исследователи разработали химическую систему транспозиции для белков, в которой внутренняя часть может быть полностью заменена экзогенно поставляемым полипептидом. Соответствие кинетики двух реакций сплайсинга является ключом к эффективной транспозиции. Эта система функционирует на сложенных белках in vitro. Ученые также продемонстрировали эти реакции и в живых клетках. Белковая инженерия посредством лигирования полипептидных фрагментов оказалась чрезвычайно мощным инструментом для изучения биохимических процессов. Новый метод позволяет заменять внутренние области целевых белков за одну операцию. Концептуально эта система аналогична реакции транспозиции ДНК, но использует ортогональные пары сконструированных сплит-интеинов для опосредования процесса редактирования. Эта реакция «транспозиции белка» может применяться к нескольким системам, включая свернутые белковые комплексы, что позволяет эффективно вводить различные некодированные элементы. Это дает возможность выполнять молекулярное действие «вырезать и вставить» даже в условиях нативного сворачивания белка. — Protein editing using a coordinated transposition reaction.

Иммунология

Менингеальные регуляторные Т-клетки подавляют восприятие боли у самок мышей

Регуляторные T-клетки (Treg) играют четко определенную роль в сдерживании воспалительных иммунных реакций. В новом исследовании журнала Science ученые обнаружили, что истощение клеток Treg, специфически локализованных в оболочках центральной нервной системы (клетки mTreg), усиливало реакцию самок, но не самцов мышей, на механические болевые стимулы. Оказалось, что клетки mTreg были источником энкефалина, эндогенного опиоидного пептида, содержащегося в спинномозговой жидкости. В контексте повреждения нерва энкефалин, связанный с клетками mTreg, мог снижать чувствительность к боли, активируя δ-опиоидный рецептор, экспрессируемый подмножеством ноцицептивных нейронов, участвующих в чувствительности к механической боли. Инъекция цитокина интерлейкина-2 (ИЛ-2) в спинномозговую жидкость увеличивала количество клеток mTreg и снижала чувствительность к механической боли у самок мышей после повреждения нерва. Обезболивающий эффект ИЛ-2 у самок мышей можно предотвратить, блокируя женские половые гормоны. — Meningeal regulatory T cells inhibit nociception in female mice.

Физиология

Новый взгляд на лечение остеоартрита

Остеоартрит — распространенное дегенеративное заболевание суставов, причиной которого считают механический износ тканей и которое лечат путем устранения симптомов. Проводя метаболомные исследования у сотен пациентов из независимых клинических когорт, китайские исследователи выявили специфические различия в желчных кислотах между людьми с остеоартритом и без.

Желчные кислоты, важный и распространенный класс микробных метаболитов, действуют как сигнальные молекулы через рецепторы, такие как фарнезоидный X-рецептор (FXR). Ингибирование FXR в L-клетках стимулирует выработку и секрецию глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1), а агонисты рецептора GLP-1 (GLP-1R) проявляют антидеградирующие эффекты при остеоартрите. Эти данные предполагают, что GLP-1 является потенциальным мессенджером, связывающим кишечник и сустав. Таким образом связь между здоровьем сустава и микрофлорой кишечника становится более очевидной. Учитывая, что рецепторы желчных кислот являются многообещающими мишенями для нескольких доступных препаратов, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), понимание важности метаболизма и сигнализации желчных кислот и ее значимости для остеоартрита может предложить медикам ранее нереализованные возможности.

Таким образом исследователи определили базовый сигнальный механизм возникновения заболевания, а также связали различия в желчных кислотах с определенными видами кишечной микробиоты. Используя мышиную модель остеоартрита, авторы продемонстрировали эффективность повторного использования клинически одобренного препарата, нацеленного на метаболизм желчных кислот. Более того, у пациентов, принимающих этот препарат по другим причинам, был более низкий риск необходимости замены коленного сустава при остеоартрите, что обеспечивает его дополнительную поддержку для потенциального клинического одобрения. — Osteoarthritis treatment via the GLP-1–mediated gut-joint axis targets intestinal FXR signaling.