-

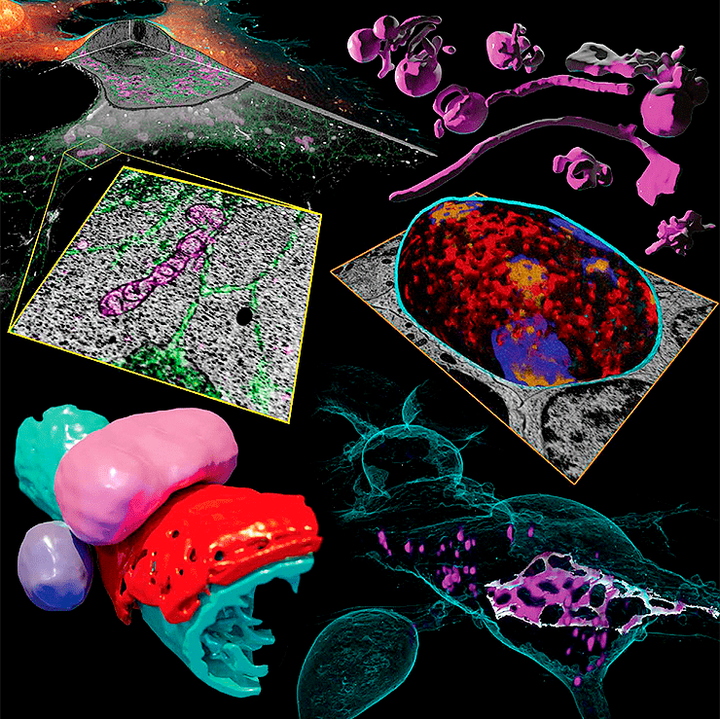

1343Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Световая микроскопия давно стала незаменимым методом исследования биологических структур. После открытия и широкого распространения флуоресцентных красителей биологи научились визуализировать множество клеточных компонентов — от клеток целиком до отдельных белковых комплексов; однако разрешающая способность здесь фундаментально ограничена дифракционным пределом. Долгое время преодолеть его могла лишь электронная микроскопия, не использующая источников света. Однако в последнее время развитие физики, химии и компьютерной обработки данных вывело на это поле нового игрока — микроскопию сверхвысокого разрешения. В этой статье мы рассмотрим, как соединяются оптика, фотофизика и фотохимия, биомедицина, а также компьютерная обработка полученных результатов для двух методов микроскопии локализации одиночных молекул (SMLM) — PALM и STORM.

-

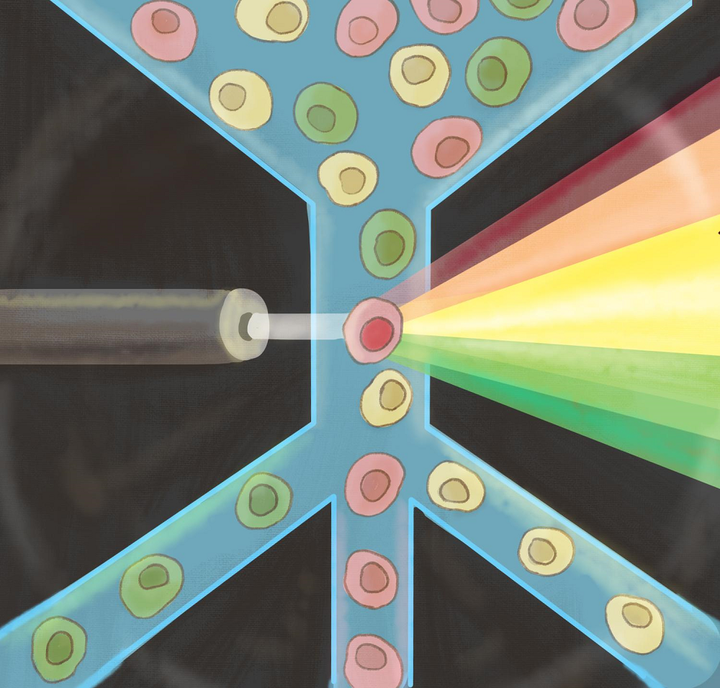

Проточная цитофлуориметрия — относительно молодой и мощный метод, позволяющий «на лету» анализировать клетки по десяткам разнообразных параметров, а также сортировать их физически. Продолжая спецпроект «Ультрасовременные методы», сегодня мы расскажем, какие тенденции есть в этой области и какие метаморфозы претерпели цитометрия и сортинг за пять лет — с момента выхода публикации «12 методов в картинках: проточная цитофлуориметрия».

-

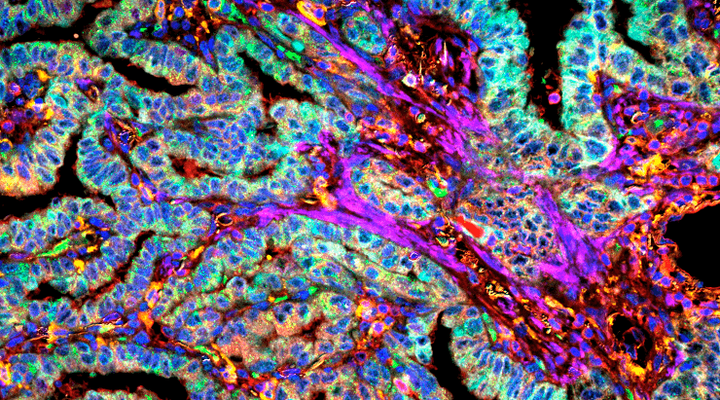

Методы, которыми пользуются клеточная биология и гистология для визуализации белков в тканях, постоянно совершенствуются, и на сегодняшний день позволяют увидеть локализацию более ста маркеров одновременно. Это помогает решать интересные задачи, в первую очередь, в онкологии, «наблюдая» за опухолевыми клетками в естественной среде обитания. Эта статья — краткий обзор новейших методик визуализации клеток и перспектив, которые они открывают.

-

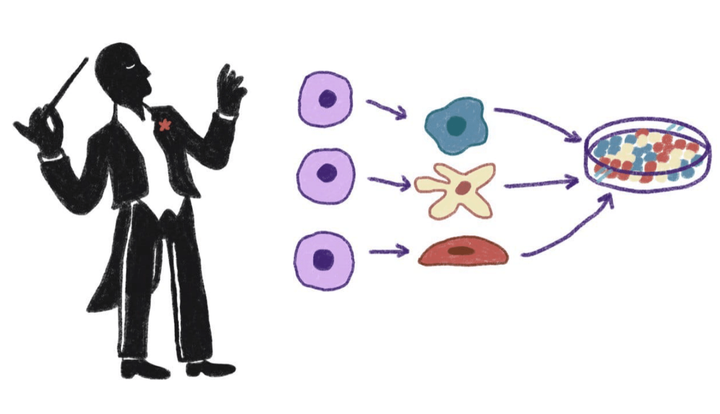

1366Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Последние полвека ознаменованы бурным развитием генных и клеточных технологий. Применение методов вставки чужеродных генов, геномного редактирования, направленной дифференцировки клеток стало рутинным для учёных по всему миру. Ясно, что власть человека над живой материей растёт. Однако для её дальнейшего роста нам нужно научиться не просто придавать живому какие-то отдельные единичные признаки или свойства, а создавать сложные живые системы с нуля, программируя их структурные и функциональные особенности. Каковы же успехи биоинженеров в решении этой нелёгкой задачи? Данный обзор знакомит читателя с достигнутыми к настоящему моменту успехами в воспроизведении природных и создании синтетических многоклеточных систем, состоящих из разных типов клеток.

-

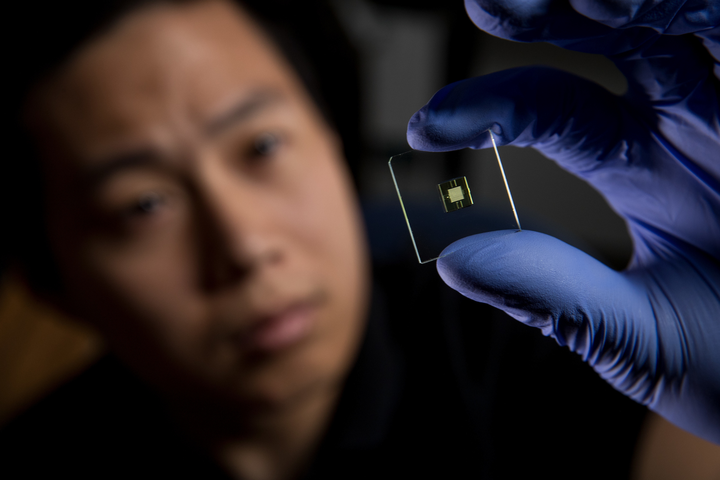

455Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: «Вы, конечно, шутите, мистер Флеминг!» — наверное, так бы ответили первопроходцу в мир антибиотиков, если бы он предположил, каким образом люди будущего будут изучать его «случайное» открытие. И хотя в ХХI веке человечество чуть менее склонно удивляться достижениям технического прогресса, учёным из Великобритании есть что нам показать. А именно — комбинацию аутофлуоресцентной микроскопии и микрофлюидного чипа. Если вас всё же больше заинтересовала, чем напугала такая комбинация названий, присаживайтесь поудобнее, поездка будет увлекательной!

-

Недавно научный и околонаучный мир «взорвало» видео со сверхдетальным цветным трехмерным изображением межклеточных контактов в развивающихся нейронах. Такие контакты позволяют нейронам в процессе развития находить друг друга и организовываться в сети, благодаря которым мы испытываем радость, сочиняем стихи... или занимаемся наукой! В журнале Science ученые описали технологию получения таких изображений: как водится, в основу лег синтез. Исследователи соединили две самые передовые методики с помощью компьютерных технологий.

-

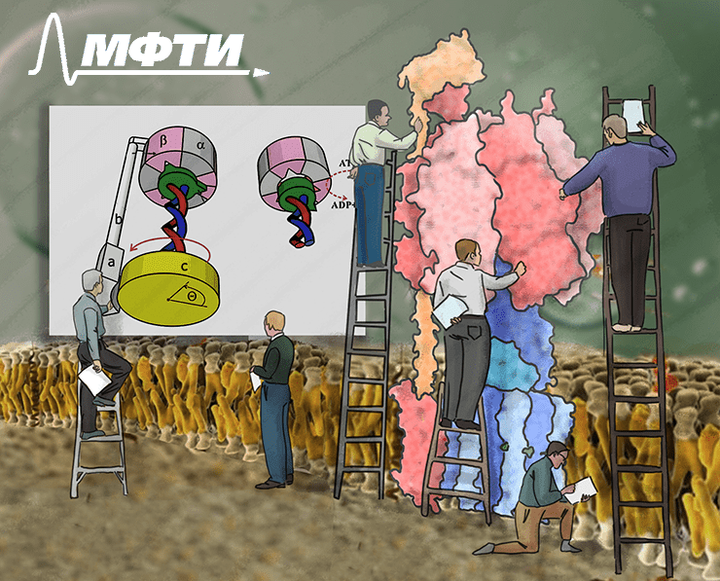

1588Несколько лет назад мы опубликовали спецпроект, рассказывающий о биологических исследованиях в Физтехе. Пришло время продолжить его: в этой статье мы расскажем о лаборатории структурного анализа и инжиниринга мембранных систем, основанной в 2016 году; о том, чем занимаются структурные биологи и как устроена их лабораторная жизнь; о биологических мембранах и мембранных белках; об оптогенетике, белковом дизайне, кристаллографии, молекулярной динамике... И это еще не всё!

-

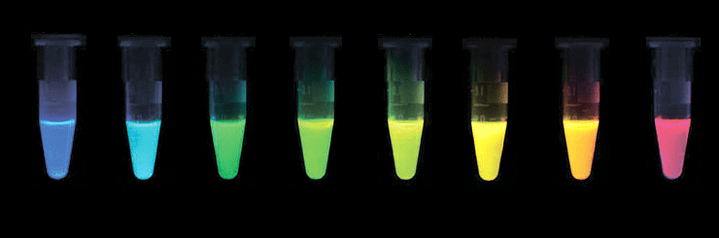

Возможно, в ближайшем будущем школьники наконец-то получат возможность «потрогать руками» молекулярную биологию и почувствовать себя настоящими учеными. Команда американских ученых разработала уникальный набор для интерактивного обучения молекулярной биологии, с которым сможет справиться любой школьник, а результат выполнения заданий — пробирки, флуоресцирующие разными цветами, — никого не оставит равнодушным. Набор не предполагает наличия какого-то специального оборудования, а для выполнения заданий не требуется особых навыков — просто налить воды в пробирку и оставить на сутки! Стоимость набора, рассчитанного на класс из тридцати человек, составит менее $100, поэтому его сможет позволить себе любая школа. Наша статья посвящена этому технологическому чуду, которое может принципиально изменить концепцию школьного преподавания молекулярной биологии.

-

2795Статья на конкурс «био/мол/текст»: В этой статье рассказывается о том, как ученые научились в широком смысле «раскрашивать» клетки — выделять из общей смеси только те, которые им интересны, а остальные отсеивать. Речь пойдет как о естественных поверхностных и внутриклеточных мáркерах и способах их выявления, так и о более изощренных генетических способах маркировать клетки. Читателя ждет открытие, что штрих-коды бывают не только в магазинах, но и в клетках, а вирус иммунодефицита человека превратился в послушный инструмент.

-

Проточная цитофлуориметрия — необычайно функциональный метод, который позволяет разносторонне анализировать различные популяции клеток, причем не «в среднем», а каждую клетку в отдельности. Метод разработали еще в середине 20 века, а ныне его используют не только ученые, но и врачи-клиницисты. Несмотря на то, что проточную цитофлуориметрию нельзя назвать простой (сложное оборудование, трудности пробоподготовки и интерпретации результатов), она становится всё более и более популярной. В этом обзоре мы расскажем об основных достоинствах метода, его возможностях и, конечно, о необходимых тонкостях «кухни» цитометриста.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин