Джонатан Силвертаун: «Гены, эгоизм и сила сотрудничества. Эволюция как командная игра». Рецензия

15 октября 2025

Джонатан Силвертаун: «Гены, эгоизм и сила сотрудничества. Эволюция как командная игра». Рецензия

- 76

- 0

- 0

Джонатан Силвертаун. «Гены, эгоизм и сила сотрудничества. Эволюция как командная игра». М.: «Альпина Паблишер», 2025. — 344 с.

-

Автор

-

Редактор

Не конкуренцией единой! Книга Джонатана Силвертауна — это увлекательный рассказ о том, почему сотрудничество наравне с природным эгоизмом и естественным отбором было, есть и будет двигателем эволюционных процессов, от генов до человека. Вместе с читателями автор отправляется в путешествие по страницам развития жизни на Земле и на многочисленных примерах разбирает биологические основы сотрудничества между различными организмами, клетками и даже молекулами. Все для того, чтобы попытаться понять, как правильно организованная командная работа помогает разным видам, да и, чего уж тут скромничать, и нам с вами, двигаться в эволюционном направлении. Интересные факты из истории, остроумные суждения и броские метафоры не оставят равнодушным даже самого предвзятого читателя!

Оценка «Биомолекулы»

Качество и достоверность: 10/10

(0 — очень сложно, 10 — легко)

Легкость чтения: 7/10

(0 — очень сложно, 10 — легко)

Оригинальность: 8/10

(0 — похожих книг много, 10 — похожих книг нет)

Кому подойдет: всем тем, кто интересуется биологией, эволюцией и развитием жизни на Земле.

Наверное, каждый из нас не раз сталкивался с мнениями о том, что жизнь на Земле развивалась по законам жесткой конкуренции. Что и говорить, естественный отбор! В постоянной борьбе за существование и попытках выживания сильнейших о командной работе и, чего уж там, о сотрудничестве, вообще лучше не заикаться. Однако если бы все было так, то жизнь на Земле уже давным-давно зашла бы в тупик. Развеять мифы о непомерной и всеобъемлющей конкуренции и показать читателям на многочисленных примерах силу и необходимость сотрудничества как между организмами, так и между их основой — генами, стремится в своей увлекательной книге Джонатан Силвертаун.

Повествование разделено на 16 глав, которые объединены в четыре больших части. Автор последовательно переходит от рассмотрения сотрудничества внутри групп индивидов к особенностям взаимодействий между конкретными «неродственными» организмами. А далее постепенно уменьшает масштабы и фиксирует внимание на клетках прокариот и эукариот, к концу и вовсе анализируя совместную работу генов. Выражаясь его метафорой, разбирает «матрешку» существования всего живого, оперируя примерами и фактами из истории Земли длиною около 4 миллиардов лет.

В первой части повествования Джонатан Силвертаун фокусируется на сотрудничестве «в мире больших масштабов» — поведении групп людей в экстренных, угрожающих жизни ситуациях, а также животных в суровом мире «естественного отбора». Начиная с более понятных читателю людских взаимодействий и упоминая, например, события Первой мировой войны, автор приводит исторические, возможно, многим читателям неизвестные факты, о возникновении спонтанного сотрудничества между враждующими сторонами. В частности, о внезапном и несогласованном двухдневном перемирии, о котором красноречиво рассказывается в отрывках из воспоминаний солдат того времени, которые дополняют авторское повествование. Тем самым Джонатан Силвертаун поэтапно разбирает склонность людей (а в данном случае — вообще врагов!) к взаимопомощи и подводит читателей к идее о выживании как о командной игре, проводя аналогию с дилеммой заключенного.

Индивиды, преследующие собственные интересы, в один прекрасный миг могут обнаружить, что сотрудничают с недавними противниками. Это первый намек на то, как эгоизм — то есть простое стремление к собственному благу — способен привести к кооперации

Чтобы подкрепить свои доводы о необходимости сотрудничества между организмами, автор переходит к примерам сложных взаимодействий в группах животных — стаях птиц, голых землекопов (не подумайте ничего плохого, это — грызуны!), жуков-могильщиков, приматов, колониях муравьев, ос и пчел. А также рассматривает основы просоциальности у нашего с вами вида, выделяя ключевые аспекты возникновения сотрудничества.

Несомненным достоинством повествования становится упоминание в том числе относительно «свежих» исследований, в пределах последних 5–10 лет, на которые ссылается автор. Попутно, в общем виде и без сложных формул, Джонатан Силвертаун рассматривает теории родственного и группового отборов, гипотезы большой ошибки и взаимозависимости, переход некоторых видов (например, перепончатокрылых) к эусоциальности, развитие кооперативного размножения. Конечно же, специалистам в области эволюционной биологии покажется, что разбор теоретических основ весьма поверхностный. Но здесь хочется сказать, что представленная вниманию читателей книга — не учебник, а информационный материал для широкой аудитории. Чтобы охватить все аспекты развития научного знания в области эволюционной биологии, да еще и в научно-популярном формате, одной книги в принципе не хватит. Поэтому автор сознательно упускает из повествования ряд открытий и теорий, которые, безусловно, важны для изучения, но не несут всеобъемлющего значения для неспециалистов.

Автор опровергает идею о том, что сотрудничество в корне противоречит конкуренции, которая, разумеется, в обязательном порядке регулирует численность и распространенность различных видов организмов. По мнению Джонатана Силвертауна, эволюция не делится исключительно на «черное» и «белое», а также не сводится только лишь к борьбе за выживание на «благо» вида. Она становится своеобразной командной игрой, где сотрудничество занимает равные позиции с врожденным эгоизмом. Уже в первом разделе книги автор предлагает следующее видение, которое красной нитью проходит через все дальнейшее повествование: сотрудничество не было бы возможно без нескольких обязательных условий.

Во-первых, все члены команды действуют сообща, когда это отвечает их личным интересам; во-вторых, каждой преуспевающей команде нужен механизм борьбы с мошенниками — теми, кто пытается получить выгоды от сотрудничества, избегая затрат. Третье правило [...]: сотрудничество возникает при определенных условиях

Для подкрепления данного утверждения автор во второй части книги переходит к примерам взаимодействий между неродственными организмами. Начиная с самых распространенных и известных многим лишайников, а далее постепенно усложняя цепочку сотрудничества в «странных парах» (между опятами осенними и деревьями, кальмарами-бобтейлами и люминесцентными бактериями, различными видами орхидей и арбускулярными микоризными грибами), Джонатан Силвертаун прослеживает эволюционные пути развития таких взаимодействий. Разумеется, симбиоз и его формы — мутуализм, комменсализм и паразитизм — рассматриваются здесь в самом общем виде.

Наряду с этим, автор затрагивает понятие «большого эволюционного перехода», гипотезу о котором еще в 1995 году выдвинули биологи-эволюционисты Джон Мейнард Смит и Эрш Сатмари. Здесь же Силвертаун тезисно приводит существующие сегодня определения данного явления и необходимые условия для его возникновения. Все дальнейшее повествование в книге сводится к разбору различных взаимодействий в рамках этих самых больших эволюционных переходов.

Также Джонатан Силвертаун пытается внести ясность в процесс одомашнивания животных, демонстрируя тонкую грань между этим явлением и симбиозом: «Если симбиотические микробы проникают к нам в клетки, то домашние любимцы — к нам в душу». Проводя параллели между симбиотическими взаимодействиями в природе и взаимоотношениями людей и домашних питомцев, а также людей друг с другом, автор не слишком явно подчеркивает разницу между основами такого сотрудничества у нашего вида и организмов в окружающей среде. Возможно, что этот аспект следовало бы проработать детальнее, чтобы внести большую ясность в источники возникновения сотрудничества у разных видов. Силвертаун вместо этого ограничивается парой абзацев, в которых достаточно кратко раскрывает невозможность применения понятий морали, того же альтруизма, при сотрудничестве животных, растений, грибов и бактерий, с помощью риторических вопросов подводя читателя к основной идее:

Кажущиеся альтруистические отношения между видами на самом деле вовсе не альтруизм. Симбиоз, обеспечивающий взаимные выгоды — „я почешу тебе спину, если ты почешешь мне“, — это сделка, а не акт альтруизма. С другой стороны, односторонние выгоды могут быть проявлением паразитизма — когда проигравший подвергается эксплуатации. „Я поеду на твоей спине“ — тоже не слишком альтруистическое предположение. Так какое же из этих определений верно?

Отдельно необходимо отметить стремление автора заинтересовать читателя с помощью броских метафор и небанальных исторических фактов (в это части книги их особенно много), которые помогают проследить эволюцию разных видов на протяжении тысячелетий.

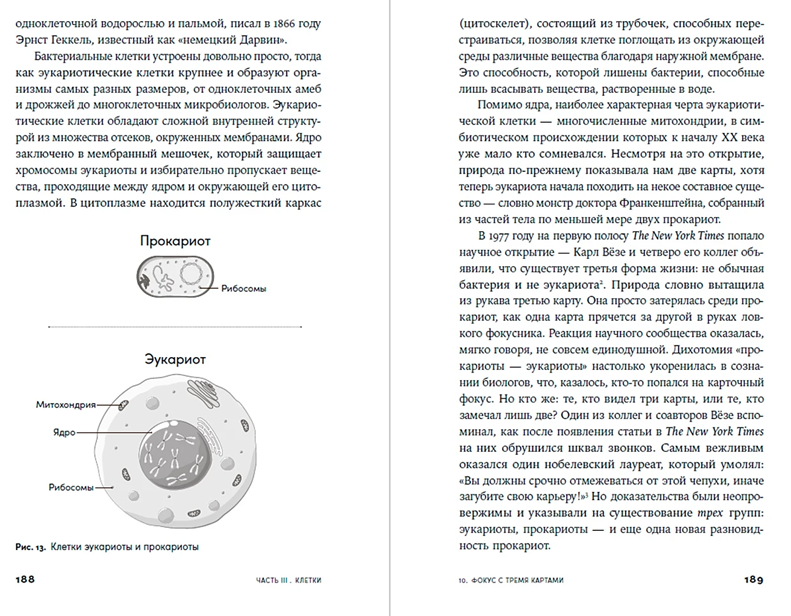

Переходя к третьей части книги, посвященной клеткам, Джонатан Силвертаун делает акцент на глубинных причинах эволюции сотрудничества. Автор считает, что основу эволюции организмов составляет исключительно необходимость распространить свои гены. Эгоизм ли это? Безусловно. Но в то же время, в одиночку распространять гены было бы крайне сложно. Ведь, как гласит народная мудрость: «Один в поле не воин». А если еще и принять во внимание, что повсюду конкуренты (те самые пресловутые мошенники, о которых не раз упоминает автор), это особенно трудно. Для начала Силвертаун рассказывает о бактериальных клетках на примере современных исследований, затрагивающих изучение микробиома окружающей среды (в частности — проект «Микробиом Земли»), в том числе — микробиоты кишечника человека. И здесь же рассматривает разницу между бактериями-кооператорами и бактериями-конкурентами на генетическом уровне. Поскольку речь заходит, пусть и не всегда прямым образом, об эгоистичной природе генов (кстати, не единожды упоминается труд Ричарда Докинза «Эгоистичный ген», а также гипотезы Уильяма Гамильтона), автор вместе с читателем поэтапно разбирает возможность передачи генетической информации как для удовлетворения потребностей естественного отбора, так и с позиций необходимости обеспечения кооперации: «Сотрудничество идет организму на пользу, когда отдельным клеткам выгоднее держаться вместе».

А после приводит крайне интересные виды сотрудничества на клеточном уровне в рамках упомянутого ранее большого эволюционного перехода, чтобы показать, как структурно развивались прокариотические и эукариотические клетки и как последним, в конце концов, удалось сформировать команды — многоклеточные организмы. Не будем раскрывать все тайны книги, лучше прочтите сами!

В последней части, где суть повествования сводится к генам, автор рассказывает о поведении молекул ДНК и РНК, транспозонах, мутациях, которые в совокупности обусловлены взаимосвязью между генами. По мнению автора, несмотря на парадоксальность суждения, сотрудничество — логическое следствие эгоистичных генов, о которых писал Докинз: «Гены эгоистичны в том смысле, что ими движет самовоспроизведение, однако сотрудничество то и дело проявляется».

Данный раздел, пожалуй, является самым сложным для понимания неспециалистами, потому как Силвертаун стремится объять необъятное и не вдается в подробности, весьма поверхностно рассматривая явления и процессы в области молекулярной биологии. Вместо этого автор отсылает читателей к учебнику Альбертса, Джона и Льюиса «Молекулярная биология клетки». Безусловно, такой подход вполне оправдан, учитывая тематику книги. Однако, коль скоро речь идет о генах и всем том, что с ними связано, не лишним было бы дать пусть и краткую вводную информацию, которая позволила бы непрофессионалам в области биологии не отвлекаться от повествования для уточнения сложных терминов и явлений в учебнике или интернете. Конечно же, в попытках объяснить суть сотрудничества между генами, Джон Силвертаун не обходит стороной «классические» примеры экспериментов Менделя и Моргана. Но справедливости ради, включает в повествование и менее известные среди неспециалистов работы, в частности — эксперименты Сола Шпигельмана и Барбары Макклинток. Для того, чтобы вернуть читателя в русло повествования, автор прибегает к примерам из жизни березовых пядениц (это вид бабочек), сахарского кипариса, двустворчатых моллюсков, где показывает командную работу «эгоистичных» генов.

Заключение книги сводится к мысли о том, что «без сотрудничества не было бы жизни». Автор подводит краткий итог всему повествованию, выделяя ключевые особенности сотрудничества как командной игры, в которой есть место и кооперации, и конкуренции. В том числе, уделяет особое внимание формированию команд с их биологической организацией: от иерархичности и сложности до эмерджентности — «свойства системы, проявляющегося, когда ее части взаимодействуют между собой так, что результат превосходит простую сумму частей». Возможно, стоило бы дать более простое определение данному термину, не уходя в дебри метафор.

Дополнительно Джонатан Силвертаун приводит сводную таблицу больших эволюционных переходов, которые происходили на протяжении развития жизни на Земле. В этой таблице он детально прописывает сотрудничающие стороны и механизмы контроля над «мошенниками», а также приводит ссылки на соответствующие главы книги. Вместе с тем, не совсем ясно, почему в эту таблицу не включен наш с вами вид. Быть может, автор оставил затравку для будущей книги, где будут рассмотрены особенности эволюции человека с позиций возникновения и развития основ социального поведения? Так или иначе, повествование завершается параллелями между социальностью человека и взаимодействиями других видов. С одной стороны, этот авторский ход мысли вносит неточности в понимание разницы между сотрудничеством у человеческих особей и представителей живой природы. Но с другой — подводит читателя к вопросу о моральном выборе между сотрудничеством, которое необходимо для эволюции, и мошенничеством: «Только имейте в виду: мошенники редко преуспевают».

В качестве несомненного преимущества книги хочется выделить обилие примеров, которые связаны не только с упоминанием интересных видов организмов, но и с историей человечества, литературой, философией, музыкой. Для русскоязычной аудитории весьма приятным откликом станет упоминание фактов из отечественной истории, например, создания матрешек и теории Петра Кропоткина.

Язык повествования изобилует хлесткими и юмористическими метафорами и сравнениями, которые делают изложение порой сложного материала более доступным для широкой аудитории. Например, между ризобиями и футболистами английской Премьер-лиги проводится прямая аналогия, грибы упоминаются для красоты речи как «паразиты и трупоеды», эукариотическая клетка — как «сплав генов, приобретенный предковой археей», а «насекомые» — как «настоящие авиалайнеры для микробов, путешествующих в кишечнике». «Лишняя жидкость из брюшка тли» сравнивается с «пивом из крана», а колония португальских корабликов (одних из самых известных сифонофор) сопоставляется с пиратским судном и его законами.

Текст книги периодически снабжается черно-белыми схемами и фотографиями некоторых описываемых объектов, а также портретами менее известных широкой аудитории ученых, о которых упоминает автор. Однако их количество не столь существенно, и в ряде случаев не способствует улучшению восприятия материала. В особенности это касается разделов, в которых описываются схемы взаимодействий животных, некоторых водорослей, грибов и бактерий. Например, при рассмотрении сотрудничества в колонии португальских корабликов, кальмаров-бобтейлов и люминисцентных бактерий, арбускулярных микоризных грибов и растений, слизевиков, вольвоксов и динофлагеллятов как бы сами собой напрашиваются схемы и фотографии, которые в самом простом приближении позволили бы всем неспециалистам и специалистам из других областей биологии понять или вспомнить, как выглядят описываемые в тексте организмы. То же самое можно сказать и о разделе, посвященном разбору взаимодействий на уровне генов. Схем, иллюстрирующих, например, мейоз или центральную догму молекулярной биологии (кстати, о ней в чистом виде автор не упоминает, ограничиваясь кратким изложением репликации ДНК, транскрипции и трансляции), не представлено, что делает понимание и усвоение материала крайне затруднительным. Вряд ли непрофессионал сходу вспомнит, куда гуляли хромосомы при размножении клеток и как белок конструируется на рибосомах.

Недостатком изложения материала становится в том числе внесение в текст книги сокращений, как это обычно бывает в научных статьях. В некоторых случаях (например, при упоминании ПДЗ — повторяющейся дилеммы заключенного; БЭП — большого эволюционного перехода и т.д.) аббревиатуры затрудняют восприятие со стороны неподготовленного читателя.

Будучи исследователем с многолетним стажем, автор приводит достаточно обширный библиографический список, который может оказаться полезным как для несведущих читателей, так и для специалистов в области эволюционной биологии.

Вместе с тем, Джонатан Силвертаун неоднократно отмечает, что «сотрудничество в биологии — крайне широкая тема», подразумевая невозможность охватить всё и вся в рамках одной научно-популярной книги. Приятным бонусом для всех интересующихся станет небольшая подборка литературы в конце книги по теме эволюции различных организмов и структурных единиц. Для удобства поиска этот перечень ранжирован по смысловым блокам: «Группы», «Организмы», «Клетки» и «Гены».

Специалистам книга Джонатана Силвертауна может показаться поверхностной. Но она вполне подойдет для всех тех, кто готов взглянуть на эволюционные процессы в исторической перспективе через призму сотрудничества. Будь то старшеклассник, студент, профессионал из другой области биологии или просто человек, интересующийся теориями эволюции на научно-популярном уровне. Обилие познавательных фактов делает повествование динамичным, а прочтение — увлекательным. Однако надо быть готовым немножко погуглить информацию о внешнем виде некоторых объектов и схемы ряда процессов, которые автор приводит в качестве примеров.