Как общаются диатомовые водоросли между собой и другими водорослями

20 ноября 2025

Как общаются диатомовые водоросли между собой и другими водорослями

- 93

- 0

- 1

Диатомовые водоросли маленькие, но очень многочисленные и красивые.

Рисунок в полном размере.

-

Автор

-

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Диатомовые водоросли — самые распространенные одноклеточные водоросли морей. Одной из причин этого является их высокая аллелопатическая активность, если сказать простыми словами, влияние растений на другие организмы с помощью выделяемых веществ. Прочитав данную статью, читатель узнает об изученной в лабораторных опытах аллелопатии у представителей диатомовых водорослей друг на друга и на представителей других отделов. И о том, какими именно веществами действуют диатомовые друг на друга и другие микроводоросли. А также о способах проведения экспериментов в исследованиях данного вопроса.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2025/2026

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «Био/Мол/Текст»-2025/2026.

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.

Партнер номинации — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

Как разговаривают между собой растения? К настоящему времени накоплена масса экспериментальных данных и сведений, полученных из природной среды, но до сих пор полного, ясного и однозначного ответа на этот вопрос нет. На словах объяснить что-то они не могут. Не могут они, как животные, принять угрожающую позу, делать особенные движения, издавать звуки, которые объяснят конкуренту, союзнику, другу, что это пространство уже занято, или, наоборот, жить рядом можно. А ведь рассказать об этом необходимо! Тогда на помощь растениям приходит очень древний механизм: выделение веществ, которые соответствующую информацию несут. И не просто несут, но и действуют на другие организмы. Вот, например, выделение обильного количества пота у человека в стрессовой ситуации может быть дискомфортным для него самого, неприятным для других людей, может сигнализировать животным о страхе, а кому-то давать сигнал — еда здесь. Известная ситуация, когда собака, по запаху пота, делая вывод, что человек боится, далее думает на тему: а не куснуть бы его для закрепления эффекта, и пусть больше на мою территорию не приходит [1].

У растений, и не только у них, а еще у бактерий, кораллов и грибов [2], такие вещества не только неприятны и вызывают желание убежать у тех, кто с ними столкнулся, но и могут воздействовать на физиологическое состояние того, на кого нацелены, приводя к угнетению, а то и к гибели. Иногда, конечно, наоборот, происходит стимуляция роста организма и даже увеличение популяции его вида. Но на данный момент такие ситуации описаны в научной литературе гораздо в меньшем количестве [3]. Организм, на которого вещества нацелены, называется таргетным, а тот, который выделяет вещества, воздействующие на другие организмы, — донорным. Вот это биологическое явление, при котором отмечается ингибирующее или стимулирующее действие организма на другие организмы с помощью выделения в среду специфических соединений, получило название аллелопатия [4–6]. Этот термин введен в 1937 году и происходит от греческих слов allelo — взаимный и pathos — вред. Очевидно, что первые обнаруженные аллелопатические воздействия носили неблагоприятный характер. Не знаю, может, отчасти это связано с человеческой природой: плохое видится раньше и ярче, чем хорошее.

Здесь мы ненадолго оставим общение с помощью аллелопатии и коротко рассмотрим наш объект — диатомовые водоросли. Это самые распространенные водоросли Мирового океана, обеспечивающие 40% его первичной продукции, то есть той, которую дают растения и некоторые бактерии, преобразуя энергию света и простые вещества в сложные органические. А если считать всю первичную продукцию Земли, вместе с сушей, то 20%. Эти растения включены в глобальный перенос (биогеохимические циклы) таких элементов, как азот, кремний, железо. Это удивительно разнообразная группа фотосинтезирующих организмов, они обитают в толще воды, на самых разнообразных поверхностях: камнях, песке, гидротехнических сооружениях, на поверхности крупных водорослей (макрофитах) и морских травах. Мало того, они распространены в разных климатических зонах морей от тропиков до Арктики и Антарктики [7], [8]. Диатомовые — одни из первых организмов, захватывающие освободившиеся территории, субстраты в морской среде [9]. А еще — это очень вкусная, сытная, богатая полезными липидами еда для морских обитателей от мала до велика: от личинок до взрослых животных. Диатомовые обитают при разных уровнях загрязнения: от самых чистых вод до тех, что омывают крупные морские порты. Многие из них стали важными объектами аквакультуры, модельными организмами для биологических исследований и для получения полезных биологически активных соединений, применяемых для борьбы с различными заболеваниями.

Помимо своей очевидной пользы и важности, как для природы, так и человека, есть у диатомовых водорослей и своя темная сторона. Ведь они способны вызывать вредоносные «цветения» (так называемые красные приливы) в разных акваториях Мирового океана. Причин этому много, как естественных, так и антропогенных, то есть связанных с деятельностью человека: это и загрязнение океана, и глобальное потепление, и занос видов, например, с балластными водами, в акватории с местной флорой, не способной удержать бурного роста вселенцев. Особая опасность «цветений» связана с тем, что они губят все живое, обитающее рядом, например, вызывая заморы рыбы [7].

Теперь же вернемся к аллелопатии. Вид, на который оказывается аллелопатическое воздействие, называется таргетным (от слова target — цель), а тот, который оказывает аллелопатическое воздействие, — донорным (donor — дающий). В целом, данное явление может быть как положительным, и в этом случае рост соседей по экосистеме стимулируется, так и отрицательным, когда состояние и рост соседей ухудшается, вплоть до их полного исчезновения. Аллелопатические воздействия у водорослей усиливаются или ослабевают не только в зависимости от свойств и количества клеток водорослей в среде, но и от экологических факторов среды, в которой они обитают. К таким условиям среды можно отнести свет высокой интенсивности, высокую температуру, или, напротив, низкую освещенность или низкую температуру для данного вида, избыток или недостаток таких важных для растений питательных элементов как азот или фосфор [2], [7], [10], [11], изменение pH среды [2], активную турбулентность или, напротив, слабое перемешивание вод [5]. Например, Haslea ostrearia при 16 oC подавляла рост I. galbana сильнее, чем при 21 oC [11].

Кроме того, вещества с аллелопатической активностью могут быстро разрушаться при высокой интенсивности света, воздействии ультрафиолетового излучения в течение всего лишь нескольких часов. Были — и не стало, подействовать успели, а доказать или даже понять, что это были они, сложно [12].

К сожалению, число изученных в плане аллелопатии микроводорослей немного. В большей степени работы посвящены видам, вызывающим вредоносные «цветения» [13–19]. При этом у высших растений гораздо больше исследований аллелопатической активности, в этом плане описано большее количество видов, более детально описаны механизмы аллелопатических взаимодействий. Отчасти это связано с тем, что с высшими растениями мы пересекаемся как с едой, и нужно знать, как будут расти они рядом друг с другом на полях, грядках, делянках, а отчасти с тем, что мы все-таки чаще встречаем, например, дубы, березы и ели в нашей жизни [4], [20]. Ряд механизмов аллелопатического воздействия у одноклеточных водорослей и высших растений совпадают. Например, это выделение активных форм кислорода, которые в дальнейшем повреждают биомолекулы в клетках (белки, жиры, нуклеиновые кислоты), что далее ведет к разрушению клеточных органелл, нарушению физиологических функций и, в итоге, даже гибели клеток.

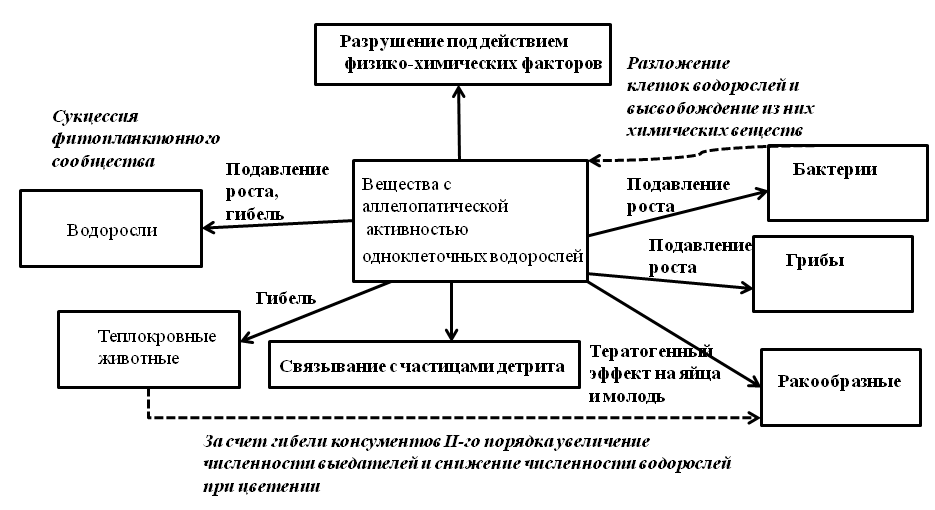

Проявление аллелопатического возддействия в природной среде сложно и многообразно (рис. 1), и его не всегда легко наблюдать и даже понять, что это — непосредственное аллелопатическое воздействие.

Рисунок 1. Роль веществ с аллелопатической активностью, выделяемых одноклеточными водорослями, в экосистемах.

рисунок автора

И тут, казалось бы: ведь лабораторные данные более однозначны, эксперимент идет в контролируемых условиях, количество изучаемых факторов и/или объектов можно ограничить и взять сколько нужно, но вот нет, результаты, полученные в лаборатории также не всегда легко и просто экстраполировать на природную среду. Однако только в экспериментальных условиях можно выявить непосредственное взаимодействие конкретных видов, так что дальше буду ссылаться на данные лабораторных исследований [7].

Виды аллелопатического воздействия у микроводорослей

И, хотя определение аллелопатии, как уже упоминалось выше, появилось в 1937 году, впервые она была обнаружена еще в 1917 году: при исследовании цианобактерии Nostoc puctiliforme выявлено подавление ее роста веществами, выделенными ей самой. Однако активные исследования аллелопатии одноклеточных водорослей, согласно литературному обзору [21], начались только в 80-х годах XX века. Тут у меня нет ответа, почему прошло столько времени от открытия данного явления до его исследования. Возможно, это связано с тем, что к этому времени ученым стало доступно больше методик исследования одноклеточных водорослей. А может потому, что окончательно стало понятно, что жизнь даже самых маленьких организмов изменилась в результате деятельности человечества. Справедливости ради надо отметить, что в 30-е годы в природной среде проводили наблюдения аллелопатических взаимодействий в сукцессии фитопланктонных сообществ, то есть последовательные смены одних видов водорослей другими на определенном участке среды. Подобное явление мы видим и в наземных экосистемах, когда луг постепенно зарастает и кустами и деревьями и становится лесом. Только в сообществах фитопланктона смена видов идет гораздо быстрее: в течение нескольких недель, а бывает, и дней.

Межвидовая аллелопатия известна у диатомовых, динофитовых, гаптофитовых, хризофитовых водорослей и цианобактерий [7], [22]. Есть мнение, что все огромное разнообразие одноклеточных водорослей в экосистемах поддерживается в том числе благодаря аллелопатическим взаимодействиям, которые удерживают биологическое разнообразие, как баланс на чаше весов. Особенно такой механизм важен, если ресурсов, прежде всего таких, как свет, макроэлементы (азот и фосфор) мало [23].

По сути, аллелопатия — один из видов конкурентных взаимоотношений. Конкуренция может быть прежде всего прямой. В случае растений это особенности видов, например, более быстрый рост по сравнению с другими видами или даже особями, если дело касается деревьев в густом лесу. К ней же можно отнести способность трав прорастать раньше, в более холодные дни, весной, когда теплолюбивые семена еще нежатся в почве. А если это животные, то быть быстрее, чем другие члены стаи, например, или обладать более тонким обонянием и найти еду там, где ее нет. А есть непрямая конкуренция, иногда ее еще называют интерференционная конкуренция, и вот она, как раз, заключается в аллелопатических взаимодействиях. По сути, это выделение прижизненных метаболитов, подавляющих рост популяций остальных видов сообщества, что препятствует использованию ресурсов среды [24]. Особенно успешными в этом плане являются виды быстро размножающиеся и способные продуцировать токсины [25]. Многие диатомовые полностью отвечают этому условию: они способны доминировать не только за счет веществ с аллелопатической активностью, но и за счет, как правило, более высокой скорости роста популяции по сравнению с таковой у водорослей других отделов [26]. Однако даже если вид обладает низкой аллелопатической активностью, но высокой скоростью роста популяции, ему легче доминировать в условиях жесткого межвидового взаимодействия [27]. Тут хочется сделать небольшое отступление. Независимо от местообитания растения, животного, гриба, способа питания организма и других его особенностей, виды делятся на r-стратегов и K-стратегов. К первым относятся те, кто производит большое количество потомства, как правило, о нем не заботятся, быстро размножаются. Ко вторым — те, кто производит меньше потомства, но заботится о нем. Конечно, большинство организмов не имеет резко выраженной одной или другой стратегии. Так, например, крысы, хоть и r-стратеги, но очень заботливые мамаши (однако период этот не долог), не стоит лезть к крысе с детенышами лишний раз, даже домашней. Люди относятся к K-стратегам, но и у них бывает по-разному. Так вот, диатомовые водоросли (хоть растения в любом случае не заботятся о потомстве) относятся к r-стратегам. То есть они размножаются быстро и также быстро захватывают свободное место в пространстве. А если клеток какого-то вида резко стало много, то и питательных веществ, им нужно больше, чем другим видам. Доминирование по численности вида с аллелопатической активностью и видом чувствительным к ней во многом зависит от того, какой вид начнет преобладать по численности первым [5]. Если виды мало пересекаются по потребностям и, в принципе, им достаточно небольшого количества ресурсов, то таргетные виды будут более устойчивы к аллелопатическим воздействиям.

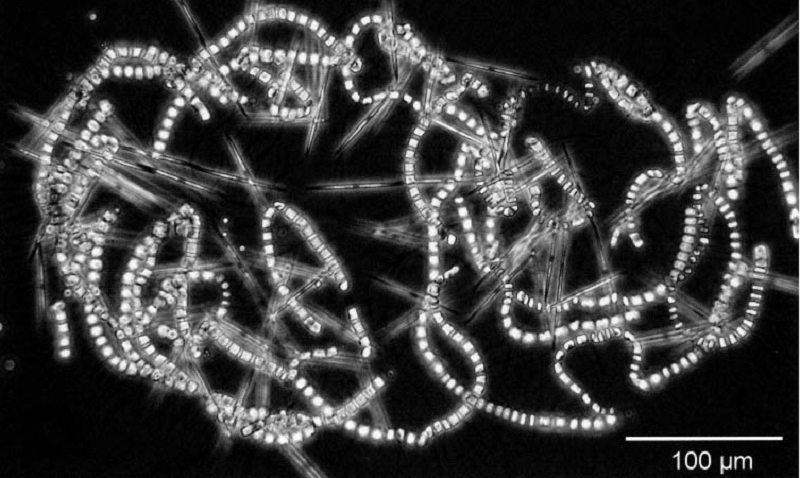

Вещества с аллелопатической активностью способны вызывать разнообразные негативные эффекты, от слабого подавления роста до гибели таргетного организма [6]. К счастью, водоросли умеют не только «воевать» друг с другом, но и «дружить». Например, в природных популяциях колонии Pseudonitzshia fraudulenta объединяются с колониями-цепочками Chaetoceros socialis для лучшей защиты от поедающих их животных (рис. 2) [28].

Рисунок 2. Диатомовые Pseudonitzshia fraudulenta (длинные и тонкие) спрятались в длинные цепочки своих сородичей по отделу Chaetoceros socialis. Считается, что при таком взаимодействии обеспечивается большее конкурентное преимущество по сравнению с популяциями одиночных видов.

Как уже упоминалось ранее, нарушение баланса азот:фосфор является триггером для выделения аллелопатически активных веществ. В лабораторных условиях показано, что культуры, выращенные при недостатке этих биогенных элементов, токсичнее таковых для водорослей, чем, культуры, выросшие при благоприятных условиях [10]. Если питательных веществ в воде, по какой-то причине, в воде становится мало, то водоросли будут утилизировать их не только из воды, но и из погибших и разрушенных клеток своих собратьев и даже бактерий, которые погибли в результате аллелопатической активности водорослей [10], [12], [29]. Это и понятно, хочешь жить, умей вертеться, то есть использовать нестандартные источники еды.

Все, как у людей: если ресурсов много и добыть их просто, мы не думаем о том, как их эффективнее использовать. Когда чего-то мало остается — тогда и относимся бережливее и ищем способы, как лучше и быстрее необходимое достать.

Небольшие по размеру виды более чувствительны к веществам с аллелопатической активностью, так как удельная поверхность их клеток выше. Здесь стоит упомянуть, что это касается любых токсических веществ, например, тяжелые металлы, нефтяные углеводороды [6], [30]. Тут можно провести аналогию с отравлением у людей: отравление через легкие протекает быстро за счет их большой удельной поверхности, через которую проникнет токсикант.

У ученых есть мнение, что аллелопатические эффекты проявляются только при высоких концентрациях клеток микроводорослей (порядка тысяч в миллилитре). По сути, это концентрация клеток в культуре водорослей, выращенной в лаборатории или на биотехнологическом производстве. И мы цвет такой культуры увидим, как яркий, например, зеленый или коричневый. В природных условиях вода выглядит прозрачной или даже если мутной, то не настолько плотной, как у лабораторных культур. В природной воде происходит активное перемешивание, и расстояние между клетками значительно превышает их размер. При низкой концентрации клеток такие аллелопатически активные вещества не влияют на рост популяций водорослей на начальных этапах вредоносного «цветения» [31], [32].

Увеличение концентрации вида-донора приводит к более выраженному подавлению таргетного вида. Такое явление показано, например, при совместном культивировании диатомеи Phaeodactylum tricornutum с динофлагеллятой Prorocentrum donghaience, а также при взаимодействиях Pseudonitzshia hasleana с Thalassiosira pseudonana [19]. Также имеет значение концентрация таргетного вида: чем она выше, тем меньше проявляется токсическое действие у веществ с аллелопатической активностью, так как они распределяются на большее количество клеток [15]. В целом, однозначного мнения о том, при каких конкретно концентрациях клеток в среде могут происходить аллелопатические взаимоотношения, до настоящего времени нет. Возможно, тут все как у людей — индивидуально, то есть зависит от вида водоросли. А может, все дело в том, что эксперименты с водорослями в лабораториях проводят при стандартных условиях, которые для одних видов благоприятны, а для других не очень. И концентрации клеток, которые используют в опытах, выше, чем те, которые в природе. С этим понятно, почему так, в конце концов, нужен материал для качественного и достоверного определения показателей. В общем, много вопросов и мало ответов.

Есть мнение, что в природных популяциях есть субпопуляции одного и того же вида с высокой аллелопатической активностью и те, которые таковой не обладают [33]. Это и понятно, разные свойства тела и разума есть у людей, и все они необходимы для решения выживания как конкретного сообщества, так и вида в целом.

Итак, аллелопатия — один из один из основных механизмов, влияющих на сукцессию фитопланктонных сообществ [5], [10], [15], [23], [25], [33], формирование вредоносных цветений [15], [25] и способствующих захвату новых местообитаний у инвазивных видов [10], [15], [34]. Инвазивные виды — это такие ребята, как в сказке про лису и зайку. Напросились в экосистему (обычно благодаря человеку в нее и попали), да местные виды из экосистемы и выгнали. Есть сведения, что численность диатомовых и их видовое разнообразие уменьшаются во время цветения динофлагеллят [23]. Аллелопатические взаимодействия между Skeletonema costatum и рафидофитовой Heterosigma akashiwo являются одним из факторов формирования моновидовых цветений [17].

Не всегда, конечно, происходит воздействие водорослей друг на друга при совместном произрастании. Иначе так бы все друг друга уничтожили и осталось бы несколько самых стойких видов. Например, у динофлагелляты Prorocentrum minimum и гаптофитовой водоросли Phaeocystis globosa при совместном выращивании с Pseudo-nitzschia pungens рост не отличается от такового, если бы водоросли росли без соседей, в своей собственной популяции [15]. Также не изменялся рост у гаптофитовой водоросли Isochrysis galbana при совместном культивировании с Chaetoceros gracilis [35].

Если культура водорослей живет в лабораторных условиях без пересева на свежую питательную среду или добавления среды, то со временем водоросли съедят не только все питательные вещества, но и сами отравят себя собственными выделениями, так называемыми метаболитами. Такое явление получило название самоингибирование [10], [14].

Вещества с аллелопатической активностью и механизмы их действия

Рядом авторов показано, что чем выше концентрация аллелопатически активного вещества, тем сильнее ее воздействие [32], [36], [37]. Чаще всего, как уже упоминалось ранее, вещества с аллелопатической активностью не приводят к гибели клеток [12], [33]. Однако сильно отравляют жизнь таргетных видов, нарушая их физиологические процессы. Например, вызывают снижение интенсивности фотосинтеза [33], [38], изменение электронного транспорта фотосистем и ингибирование процесса фиксации углерода [5], [39], блокирование синтеза хлорофилла а и изменение синтеза АТФ [39]. У высших растений, кстати, работают те же самые механизмы. Так что, хоть они и высшие, более сложно организованные, но в деле уничтожения конкурентов они недалеко ушли [4]. Если вспомнить печально известные фамилии Сфорца и Медичи, становится понятно, что и люди, в общем-то, тоже. Однако вернемся к микроводорослям. Помимо нарушений фотосинтеза, происходит изменение морфологии клеток, например, сепарация протопластов от клеточной стенки, конденсирование хроматина, нарушение структуры хлоропластов [38], [39]. У подвижных видов с жгутиками происходит угнетение скорости движения вплоть до полной его остановки, приводя к осаждению клеток на дно, а для большинства подвижных видов это верная смерть [5], [10]. Вещества с аллелопатической активностью выступают в роли сигнальных молекул, вызывающих каскад реакций в клетке, приводя к ее гибели. Особенно это характерно для полиненасыщенных альдегидов (ПНА) диатомовых [10], [33], [40], [41].

Несмотря на успехи органической химии и расширение методов исследования, и в настоящее время остается ряд неидентифицированных веществ микроводорослей с аллелопатической активностью. Часть из уже выявленных относится к алкалоидам, циклическим пептидам, терпенам и летучим органическим веществам, оксилипинам [40], [41]. В настоящее время нет стандартной и быстрой методологии для исследования межвидовых взаимодействий водорослей в морской среде [42], тем более, что на водоросли может влиять как одно вещество с аллелопатической активностью, так и смесь нескольких [2].

Полиненасыщенные альдегиды (ПНА) диатомовых

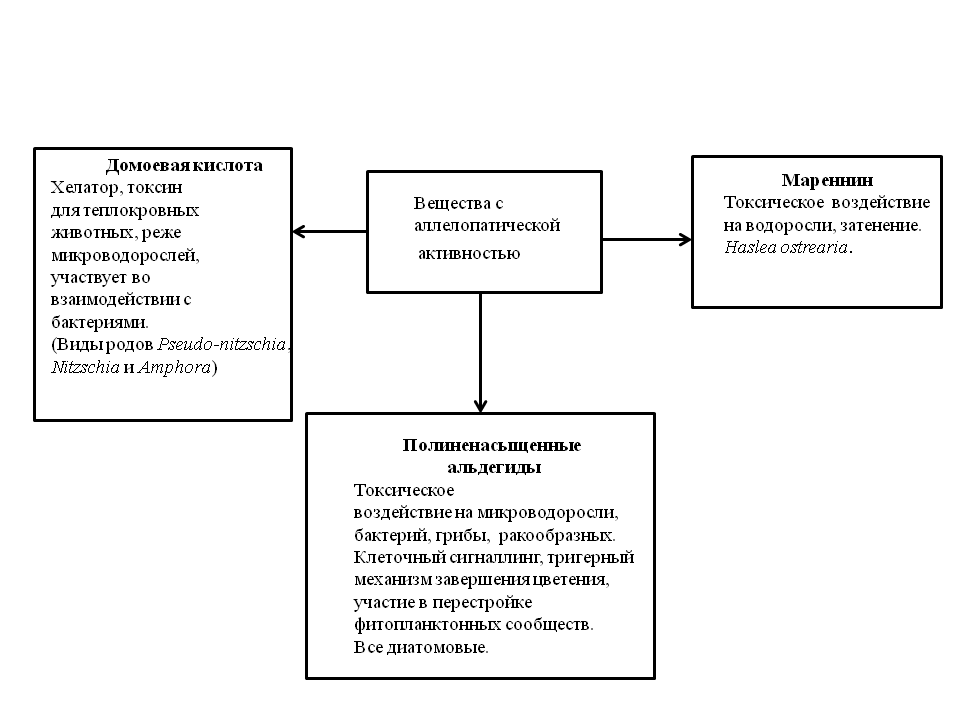

К наиболее изученным веществам с аллелопатической активностью диатомовых относятся ПНА, домоевая кислота (ДК) и мареннин.

Многие виды диатомовых водорослей имеют аллелопатические свойства за счет продуцирования ПНА [15], [43], [44]. Впервые ПНА были обнаружены у диатомовой водоросли Melosira varians, но сначала просто отметили их существование как таковое, а только потом обнаружили, что они оказывают вредоносное воздействие на растения и животных [14]. Сначала считали, что эти вещества характерны только для диатомовых водорослей, хотя они также обнаружены у некоторых хризофитовых и гаптофиты Phaeocystis pouchetii [40]. При этом ПНА могут выделятся не только в присутствии хищников или конкурентов, но и если в среде питательных веществ для микроводорослей будет недостаточно [7]. Вот она — конкуренция в действии! Поднапрячься, потратить ресурсы, но выделить вещества, чтобы избавиться от конкурентов и в перспективе захватить акваторию и ее ресурсы. Известно, что ПНА могут продуцировать как морские, так и пресноводные диатомовые. Промежуточными веществами для синтеза данных веществ являются эйкозапентаеновая и арахидоновая жирные кислоты, кстати, очень полезные для человека и других млекопитающих. Первая обладает противовоспалительными свойствами, нормализует липидный обмен и входит в состав тканей животных. Вторая участвует в синтезе простагландинов и участвует в защите нервной системы от стресса [10].

ПНА относятся к оксилипинам (у человека, кстати, участвуют в воспалительных процессах) [45] и на данный момент являются самыми токсичными из них. Примерами ПНА могут служить 2Е,4Е-декадиенол; 2Е,4Е-октадиенол и 2Е,4Е-гептадиенол. 2Е,4Е-декадиенол участвует в процессах клеточного сигналинга. Он усиливает продуцирование оксида азота (II), который в больших количествах вызывает гибель клеток водорослей за счет программированной гибели клетки — апоптоза [2], [10], [14]. Нельзя сказать, что оксид азота (II) исключительно вреден. Он (при невысокой своей концентрации) участвует в защитном ответе растений от животных [10], выступает в роли вторичного мессенджера, играет важную роль в адаптации микроводорослей к изменению экологических факторов [7]. 2Е,4Е-декадиенол способствует объединению клеток диатомовых в агрегаты и снижению адгезии к субстрату у бентосных (живущих на дне) и эпифитных (обитающих на других растениях и животных) видов. ПНА участвуют в самоингибировании популяций водорослей, что показано на примере представителей рода Thalassiosira. Вследствие своей высокой реакционной способности ПНА не накапливаются в среде, что выявлено на примере S. costatum [25]. Однако они успевают дать быстрый сигнал окружающим клеткам водоросли об ухудшении условий окружающей среды. Например, о старении популяции, появлении рядом консументов первого порядка, то есть тех, кто питается данным видом водорослей. В итоге, полученная информация вызывает у клетки водоросли комплексный физиологический ответ. Вот как раз за счет неодинакового отклика на ПНА у разных видов и происходят сукцессионные изменения в фитопланктонных сообществах, в том числе, как непосредственно во время цветения водорослей, так и на этапе прекращения данных явлений [10]. ПНА в большом количестве выделяются непосредственно перед завершением цветения [9], [14] и при недостатке питательных веществ [14]. Возможно, по этой причине штаммы S. marinoi, выделенные летом, когда конкуренция фитопланктона наибольшая, продуцировали большее количество ПНА и на всех фазах развития, чем выделенные весной, продуцирующие ПНА только на стационарной фазе [46].

Оксилипины диатомовых водорослей защищают их от патогенных бактерий и грибов [9], [40]. ПНА, помимо участия во взаимоотношениях водорослей, оказывают неблагоприятное влияние на организмы, питающиеся диатомовыми, вызывая уродства и гибель эмбрионов и зародышей ракообразных и других животных, питающихся микроводорослями [34], [40]. Это может происходить следующим образом. Когда клетки диатомовых водорослей повреждаются, например, в процессе поедания животными, организм водоросли запускает выделение ПНА, которое может начаться уже через несколько секунд после повреждения клетки [7]. Принцип этого процесса сходен с таковым у высших растений при их ранении, в том числе и при повреждении травоядными животными. Разница заключается в том, что альдегиды высших растений образуются через каскад реакций из полиненасыщенных жирных кислот С20 и С16, а у диатомовых водорослей — из полиненасыщенных жирных кислот С18 [14].

Иные вещества с аллелопатической активностью у диатомовых

Домоевая кислота (ДК) синтезируется представителями родов Pseudo-nitzschia, Nitzschia и Amphora. Это нейротоксическое вещество для теплокровных животных, однако нет однозначного ответа о ее роли во взаимодействиях водорослей. Так, Лундхолм с соавторами [13] показал, что сама по себе ДК не оказывала влияния на рост микроводорослей при внесении ее в культуры микроводорослей Chrysochromulina ericina, Heterocapsa triquetra, Eutreptiella gymnastica, K. mikimotoi, Prorocentrum minimum, P. micans, Pyramimonas propulsa и Rhodomonas marina. Однако при воздействии ДК на P. tricornutum образовывались эндосомоподобные (endosome-like) структуры, отмечено увеличение содержания АФК, отмечено возрастание активности антиоксидантных ферментов — глутатионредуктазы, каталазы и супероксиддисмутазы [47]. В условиях дефицита железа при сокультивировании P. delicatissima и S. marinoi добавление ДК приводило к ингибированию роста S. marinoi на 30%, а без добавления ДК рост S. marinoi ингибировался незначительно. Представители рода Pseudo-nitzschia способны усваивать железо из разрушенных клеток конкурентных видов за счет того, что синтезируют ферритин [48], [49]. В целом, аллелопатическая активность представителей Pseudo-nitzschia увеличивается при недостатке биогенных элементов в среде, особенно железа, или при увеличении солености [38]. У P. delicatissima, как и у других диатомовых, известно продуцирование ПНА [14], по-видимому, они, наряду с ДК, могут обуславливать токсичность видов рода Pseudo-nitzschia.

Для синтеза ДК необходимо железо [49], однако, как бы это не было парадоксально, наибольшее ее продуцирование отмечается при ограниченном содержании данного металла в среде, также как и при снижении содержания кремния, фосфора или азота [9], [47]. Избыток меди также приводит к стимуляции продуцирования ДК [7]. ДК способна образовывать хелаты с металлами [43], [48], [50] благодаря чему они могут не сразу утилизироваться водорослями или кем-то еще, а запасаться. Однако для этого процесса необходимо достаточное количество меди в среде [47].

Известно, что усиление продуцирования ДК происходит при появлении в экосистеме копепод. Несмотря на большое количество работ, посвященных данному веществу, окончательно не ясна роль ДК в жизнедеятельности диатомовых водорослей. Есть предположения, что ее роль заключается в регулировании роста ракообразных, путем уменьшения их численности, увеличения доступности железа для водорослей путем включения в каскад химических реакций, усиление конкурентного преимущества среди других диатомовых [7].

Мареннин. Это вещество — пигмент голубого цвета, обнаруженный на данный момент только у Haslea ostrearia и Haslea karadagensis [51], [52].

Рисунок 3. Haslea ostrearia, водоросль, содержащая голубой пигмент мареннин.

Мареннин — это гетерополисахарид с высокой степенью ветвления, в его структуре обнаружены моносахариды, такие как галактоза, ксилоза, манноза, рамноза и фукоза. Его масса приблизительно 10 кДа, содержит порядка 50 моносахаридных единиц [53]. Также установлено, что этот пигмент содержит в своей структуре 1,3-β-глюкан [54]. Мареннин не выполняет светособирающей функции и, скорее всего, является фотопротектором, экранирующим избыток света, который может быть повреждающим для данных водорослей [55].

Показано, что мареннин подавляет рост диатомовых водорослей, например, S. costatum, Nitzschia closterium, Haslea crucigera и Entomoneis pseudoduplex. Причем у S. costatum, N. closterium, H. crucigera за счет химического воздействия вещества (авторы предположили, что он индуцирует выделение АФК) и эффекта затенения, а у E. pseudoduplex — только за счет эффекта затенения. Быстрый рост H. ostrearia в прудах с культивируемыми устрицами обеспечивается за счет ее более эффективного усвоения, по сравнению с другими диатомовыми, выделяемого устрицами веществ Воздействие мареннина носит дозозависимый характер [43]. Подавление роста также отмечено у гаптофитовой и зеленой водорослей при культивировании с H. ostrearia [6]. Таким образом, данный пигмент является не только защитой от света, но от конкурирующих видов в фитопланктонном сообществе.

Рисунок 4. Вещества с аллелопатической активностью у диатомовых.

рисунок автора

Подходы к изучению аллелопатической активности микроводорослей in vitro

При исследовании аллелопатической активности водорослей используют совместное культивирование разных видов водорослей и выращивание на фильтратах или экстрактах видов водорослей, полученных с помощью растворителей, таких как эфир, диметилсульфоксид и иных. При этом выращивание может быть контактным, когда микроводоросли содержатся совместно в одном сосуде, например, колбе. Может быть бесконтактным, когда популяции видов находятся в разных сосудах, сообщающихся через проницаемую для веществ, но не для клеток, мембрану [17]. Особенностью экспериментов со смешанными культурами является то, что в такой культуре появляется возможность определить взаимодействие сосуществующих видов, например, их устойчивость друг к другу, условия доминирования и элиминации. Такие исследования важны не только в фундаментальном плане, но и в практическом. Ведь благодаря таким экспериментам можно увидеть, как управлять ростом водорослей и синтезом в них ценных для человека веществ. Смешанные культуры — не просто смесь отдельных видов: их ростовые характеристики, биохимический состав, соотношение веществ могут значительно отличаться от таковых в монокультуре. Рост и физиологическое состояние могут изменяться, если два и более вида произрастают совместно [56]. Иногда численность клеток не отличается от таковой в монокультуре, а содержание разных веществ, например, хлорофилла а, белка, липидов и углеводов напротив выше, как, например, при совместном выращивании I. galbana и C. gracilis [35]. В настоящее время исследований, посвященных оценке совместного роста морских видов, немного [56].

Аллелопатия у диатомовых водорослей

В основном аллелопатические действия диатомовых оценивают по изменению численности клеток водорослей, культивируемых совместно. Собственно, используются все те же способы постановки экспериментов, которые применяют и для других отделов.

Показано, что в смеси S. costatum и H. akashiwo наблюдалось подавление роста H. akashiwo. Однако, если клетки водорослей культивировали в сосуде с мембраной, проницаемой только для метаболитов, то рост H. akashiwo оставался на уровне контроля [17]. Видимо, что-то выделяется при непосредственном контакте клеток. По сути дела, то же самое можно видеть у динофлагелляты O. cf. ovata. При совместном выращивании этой водоросли с диатомовой Licmophora parodoxa уменьшались численность клеток и квантовый выход флуоресценции хлорофилла а, по сравнению с экспериментом, когда динофлагеллята роста в монокультуре. Если водоросли выращивали в бесконтактных условиях, т.е. в сосудах, сообщающихся через мембранную перегородку, то в этом случае динамика численности видов соответствовала таковой в монокультуре.

Фильтраты водорослей S. costatum и Thalassiosira sp. ингибировали рост динофитовой Ostreopsis cf. ovata до 56 и 78%, соответственно. Снижение скорости движения, появление деформированных клеток, изменения размера, формы и положения ядра у O. cf. ovata отмечено при воздействии фильтратов диатомей Proschkinia complanatoides и Navicula sp. [16].

Снижение численности динофлагелляты A. tamarense при совместном культивировании с P. tricornutum в большей степени связано с уменьшением азота и фосфора в среде вследствие более быстрого развития P. tricornutum. Кроме того, из погибших клеток P. tricornutum могли выделяться вещества, также приводящие к ингибированию роста A. tamarense. При этом ультраструктура A. tamarense не отличалась от таковой в монокультуре [57].

Влияние диатомовых на физиологическое состояние водорослей изучено в меньшей степени, чем на их численность и рост популяции. Например, экстракты P. tricornutum угнетали функцию фотосинтеза и нарушали работу электрон-транспортной цепи, угнетали синтез хлорофилла а у динофитовой водоросли P. donghaiense и зеленой Dunaliella salina. Увеличивалась также проницаемость мембран водорослей. При этом более негативное воздействие отмечено на P. donghaiense [58].

Среди разных отделов водорослей именно диатомовые — самые устойчивые к аллелопатическим воздействиям [59], даже очень токсичный вид для разных организмов (от одноклеточных водорослей до теплокровных животных и человека) A. tamarense оказывают наименьшее воздействие на представителей диатомовых [22]. При воздействии фильтратов Cylindrotheca closterium на виды разных отделов наименьшее угнетение отмечено у диатомовой водоросли Chaetoceros curvisetus, по сравнению с динофитовыми и гаптофитовой водорослями [37]. Одной из причин устойчивости диатомовых к веществам с аллелопатической активностью является их плотный кремниевый панцирь. Клетки большинства микроводорослей, за исключением ряда представителей Dinophyta и Chlorophyta, покрыты тонкой клеточной оболочкой.

И, конечно же, успех диатомовых как агрессивных и быстро захватывающих новые местообитания, видов связана, в том числе, и с высокой скоростью роста их популяций. Да и, кроме того, большее количество клеток выделяет и большее количество веществ с аллелопатической активностью [25].

Заключение

Интерес к аллелопатическому действию одноклеточных водорослей в целом, и диатомовых в частности, в последние годы значительно возрос. Это связано как с учащением вредоносных «цветений» водорослей, развитием аквакультуры и биотехнологии, так и с развитием методов биологических исследований. Однако до настоящего времени малочисленны работы по оценке перестроек генома при аллелопатических воздействиях.

Сложностью сравнения результатов работ по исследованию аллелопатической активности водорослей является то, что до настоящего времени нет стандартных методик и рекомендаций по организации экспериментов данного направления, как, например, для определения токсичности веществ. Такие взаимодействия не всегда можно вычленить или отделить от других биотических взаимодействий в природных экосистемах.

В этом плане помогают лабораторные эксперименты, однако результаты лабораторных исследований не всегда адекватно отражают процессы, происходящие в природе. В связи с этим необходимо сочетать эти разные типы исследования, о чем упоминалось и ранее [7], [60].

Поскольку вещества с аллелопатической активностью можно использовать как естественные гербициды [2], [44] для борьбы с нежелательными растениями-обрастателями, необходимо больше экспериментальных работ в данном направлении.

К настоящему времени большинство исследований касаются действия фильтратов водорослей на таргетный вид. Возможно, это связано с тем, что разделить клетки разных видов для изучения их физиологического состояния, например, для оценки содержания АФК, достаточно сложно. С развитием методик, позволяющих оценивать состояние отдельных конкретных клеток (например, проточной цитометрии) расширились возможности изучения нескольких популяций водорослей при совместном культивировании.

Благодаря все расширяющемуся применению флуоресцентных красителей можно не только оценить количество и физиологическое состояние клеток, подвергшихся воздействиям, но и визуализировать сами нарушенные структуры клеток.

Для более подробных исследований механизмов аллелопатического действия водорослей также будут эффективны методы оценки экспрессии генов, такие как, например, высокопроизводительное секвенирование (NGS) и количественный ПЦР.

В связи с увеличивающейся антропогенной нагрузкой, резкими изменениями среды, несвойственными ей ранее, наряду с иными нарушениями физиологических процессов водорослей, могут происходить изменения количества выделившихся веществ с аллелопатической активностью и усиление чувствительности к ним у микроводорослей. Это повлечет за собой увеличение количества вредоносных «цветений» водорослей, появление нехарактерных ранее перестроек в сообществах, касающиеся как видового состава, так и сезонных изменений. Исследования аллелопатии микроводорослей, в числе прочих, помогут более подробно оценить причины перестроек фитопланктонных сообществ, в том числе и в нарушенных экосистемах.

Кроме того, диатомеи являются перспективными объектами биотехнологии. В этом контексте подбор благоприятной аллелопатии, при которой увеличивается рост популяций и продуктивность необходимых веществ, будет также интересна как для фундаментальных исследований, так и применения на производствах. Все вышеперечисленные факторы могут способствовать увеличению числа работ, касающихся аллелопатических взаимодействий одноклеточных водорослей.

Литература

- Gün R. Semin, Anna Scandurra, Paolo Baragli, Antonio Lanatà, Biagio D’Aniello. (2019). Inter- and Intra-Species Communication of Emotion: Chemosignals as the Neglected Medium. Animals. 9, 887;

- Leonardo Bacellar Mendes, Alane Vermelho. (2013). Allelopathy as a potential strategy to improve microalgae cultivation. Biotechnol Biofuels. 6, 152;

- Arkronrat W., Deemark P., Oniam V. (2016). Growth performance and proximate composition of mixed cultures of marine microalgae (Nannochloropsis sp. & Tetraselmis sp.) with monocultures. Songklanakarin J. Sci. Technol. 38, 1–5;

- Abdulfatah H. F., Naji E. F. (2023). The role of allelopathy for some plants: A review. Iraqi J. Desert Stud. 13, 61–71;

- Florence D. Hulot, Jef Huisman. (2004). Allelopathic interactions between phytoplankton species: The roles of heterotrophic bacteria and mixing intensity. Limnology & Oceanography. 49, 1424-1434;

- Fiddy S. Prasetiya, Ikha Safitri, Ita Widowati, Bruno Cognie, Priscilla Decottignies, et. al.. (2016). Does allelopathy affect co-culturing Haslea ostrearia with other microalgae relevant to aquaculture?. J Appl Phycol. 28, 2241-2254;

- Edna Granéli, Jefferson T. Turner Ecology of Harmful Algae — Springer Berlin Heidelberg, 2006;

- Teofil Nakov, Matt Ashworth, Edward C Theriot. (2015). Comparative analysis of the interaction between habitat and growth form in diatoms. The ISME Journal. 9, 246-255;

- Federica Di Costanzo, Valeria Di Dato, Giovanna Romano. (2023). Diatom–Bacteria Interactions in the Marine Environment: Complexity, Heterogeneity, and Potential for Biotechnological Applications. Microorganisms. 11, 2967;

- Joséphine Leflaive, Loïc Ten‐Hage. (2009). Chemical interactions in diatoms: role of polyunsaturated aldehydes and precursors. New Phytologist. 184, 794-805;

- Windarto E., Prasetiya F.S., Mouget J.L., Gastineau R. (2014). Allelopathy effect of the blue diatom Haslea ostrearia (Gaillon) Simonsen: growth inhibition in aquaculture relevant microalgae. Int. J. Mar. Aquat. Res. Conservation Co-existence. 1, 19–26;

- Edna Granéli, Martin Weberg, Paulo S. Salomon. (2008). Harmful algal blooms of allelopathic microalgal species: The role of eutrophication. Harmful Algae. 8, 94-102;

- N Lundholm, PJ Hansen, Y Kotaki. (2005). Lack of allelopathic effects of the domoic acid-producing marine diatom Pseudo-nitzschia multiseries. Mar. Ecol. Prog. Ser.. 288, 21-33;

- Adrianna Ianora, Antonio Miralto. (2010). Toxigenic effects of diatoms on grazers, phytoplankton and other microbes: a review. Ecotoxicology. 19, 493-511;

- N Xu, YZ Tang, J Qin, S Duan, CJ Gobler. (2015). Ability of the marine diatoms Pseudo-nitzschia multiseries and P. pungens to inhibit the growth of co-occurring phytoplankton via allelopathy. Aquat. Microb. Ecol.. 74, 29-41;

- Salvatore Pichierri, Stefano Accoroni, Laura Pezzolesi, Franca Guerrini, Tiziana Romagnoli, et. al.. (2017). Allelopathic effects of diatom filtrates on the toxic benthic dinoflagellate Ostreopsis cf. ovata. Marine Environmental Research. 131, 116-122;

- Y Yamasaki, S Nagasoe, T Matsubara, T Shikata, Y Shimasaki, et. al.. (2007). Allelopathic interactions between the bacillariophyte Skeletonema costatum and the raphidophyte Heterosigma akashiwo. Mar. Ecol. Prog. Ser.. 339, 83-92;

- Маркина Ж.В. (2022). Оценка взаимного влияния микроводорослей Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae) и Thalassiosira pseudonana (Bacillariophyta). Биол. моря. 48, 306–314;

- Маркина Ж.В., Попик А.Ю. (2023). Взаимодействие диатомовых водорослей Pseudo-nitzschia hasleana и Thalassiosira pseudonana в смешанной культуре. Мор. Биол. Журн. 3, 47–61;

- You Xu, Xin Chen, Le Ding, Chui-Hua Kong. (2023). Allelopathy and Allelochemicals in Grasslands and Forests. Forests. 14, 562;

- Inderjit, K. M. M. Dakshini. (1994). Algal allelopathy. Bot. Rev. 60, 182-196;

- Giovana O. Fistarol, Catherine Legrand, Karin Rengefors, Edna Granéli. (2004). Temporary cyst formation in phytoplankton: a response to allelopathic competitors?. Environmental Microbiology. 6, 791-798;

- Eva Ternon, Anne-Sophie Pavaux, Sophie Marro, Olivier P. Thomas, Rodolphe Lemée. (2018). Allelopathic interactions between the benthic toxic dinoflagellate Ostreopsis cf. ovata and a co-occurring diatom. Harmful Algae. 75, 35-44;

- Михеев М.А., Ипатова В.И., Спиркина Н.Е. (2018). Биотические взаимоотношения двух видов микроводорослей в смешанной культуре. Вестн. Моск. У-та. 16, 78–84;

- Rui Wang, Qiaona Xue, Jiangtao Wang, Liju Tan. (2020). Competitive interactions between two allelopathic algal species: Heterosigma akashiwo and Phaeodactylum tricornutum. Marine Biology Research. 16, 32-43;

- Julie Seveno, Andrzej Witkowski, Ana Car, Romain Gastineau, Damien Sirjacobs, et. al.. (2024). Impact of Blue Haslea spp. Blooms on Benthic Diatom and Bacterial Communities. Phycology. 4, 465-507;

- A. Metaxas, A. G. Lewis. (1991). Interactions between two species of marine diatoms: Effects on their individual copper tolerance. Mar. Biol.. 109, 407-415;

- JEB Rines, PL Donaghay, MM Dekshenieks, JM Sullivan, MS Twardowski. (2002). Thin layers and camouflage: hidden Pseudo-nitzschia spp. (Bacillariophyceae) populations in a fjord in the San Juan Islands, Washington, USA. Mar. Ecol. Prog. Ser.. 225, 123-137;

- Shovonlal Roy. (2009). The coevolution of two phytoplankton species on a single resource: Allelopathy as a pseudo-mixotrophy. Theoretical Population Biology. 75, 68-75;

- Aldo Barreiro Felpeto, Shovonlal Roy, Vitor M. Vasconcelos. (2018). Allelopathy prevents competitive exclusion and promotes phytoplankton biodiversity. Oikos. 127, 85-98;

- Per R. Jonsson, Henrik Pavia, Gunilla Toth. (2009). Formation of harmful algal blooms cannot be explained by allelopathic interactions. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. 106, 11177-11182;

- Pedro N. Leão, M. Teresa S.D. Vasconcelos, Vítor M. Vasconcelos. (2009). Allelopathic activity of cyanobacteria on green microalgae at low cell densities. European Journal of Phycology. 44, 347-355;

- Aldo Barreiro Felpeto, Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Marek Klin, Zofia Konarzewska, Vitor Vasconcelos. (2019). Temperature-dependent impacts of allelopathy on growth, pigment, and lipid content between a subpolar strain of Synechocystis sp. CCBA MA-01 and coexisting microalgae. Hydrobiologia. 835, 117-128;

- Gayantonia Franzè, James J. Pierson, Diane K. Stoecker, Peter J. Lavrentyev. (2018). Diatom‐produced allelochemicals trigger trophic cascades in the planktonic food web. Limnology & Oceanography. 63, 1093-1108;

- P.V Phatarpekar, R.A Sreepada, Chhaya Pednekar, C.T Achuthankutty. (2000). A comparative study on growth performance and biochemical composition of mixed culture of Isochrysis galbana and Chaetoceros calcitrans with monocultures. Aquaculture. 181, 141-155;

- Rui Wang, Qiaona Xue, Jiangtao Wang, Liju Tan, Qingchun Zhang, et. al.. (2017). Effects of an allelochemical in Phaeodactylum tricornutum filtrate on Heterosigma akashiwo: Morphological, physiological and growth effects. Chemosphere. 186, 527-534;

- Wenjing Xu, Jiangtao Wang, Liju Tan, Xin Guo, Qiaona Xue. (2019). Variation in allelopathy of extracellular compounds produced by Cylindrotheca closterium against the harmful-algal-bloom dinoflagellate Prorocentrum donghaiense. Marine Environmental Research. 148, 19-25;

- Elise Van Meerssche, Dianne I. Greenfield, James L. Pinckney. (2018). Coastal eutrophication and freshening: Impacts on Pseudo-nitzschia abundance and domoic acid allelopathy. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 209, 70-79;

- Kaiting Tan, Ziqi Huang, Ruibo Ji, Yongting Qiu, Zhihong Wang, Junxia Liu. (2019). A review of allelopathy on microalgae. Microbiology. 165, 587-592;

- Adrianna Ianora, Matthew G. Bentley, Gary S. Caldwell, Raffaella Casotti, Allan D. Cembella, et. al.. (2011). The Relevance of Marine Chemical Ecology to Plankton and Ecosystem Function: An Emerging Field. Marine Drugs. 9, 1625-1648;

- Angela Falciatore, Thomas Mock The Molecular Life of Diatoms — Springer International Publishing, 2022;

- Marc Long, Aleicia Holland, Hélène Planquette, David González Santana, Hannah Whitby, et. al.. (2019). Effects of copper on the dinoflagellate Alexandrium minutum and its allelochemical potency. Aquatic Toxicology. 210, 251-261;

- Jean-Bernard Pouvreau, Emmanuel Housson, Lénaïck Le Tallec, Michèle Morançais, Yves Rincé, et. al.. (2007). Growth inhibition of several marine diatom species induced by the shading effect and allelopathic activity of marennine, a blue-green polyphenolic pigment of the diatom Haslea ostrearia (Gaillon/Bory) Simonsen. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 352, 212-225;

- Livia Marques Casanova, Andrew Macrae, Jacqueline Elis de Souza, Athayde Neves Junior, Alane Beatriz Vermelho. (2023). The Potential of Allelochemicals from Microalgae for Biopesticides. Plants. 12, 1896;

- «Элементы»: «Оксилипины: эволюция биохимического „эсперанто“»;

- Rebecca L. Taylor, Katarina Abrahamsson, Anna Godhe, Sten‐Åke Wängberg. (2009). SEASONAL VARIABILITY IN POLYUNSATURATED ALDEHYDE PRODUCTION POTENTIAL AMONG STRAINS OF SKELETONEMA MARINOI (BACILLARIOPHYCEAE)1. Journal of Phycology. 45, 46-53;

- Joaquin Cabrera, Susana Puntarulo, Paula Mariela González. (2023). Domoic Acid Oxidative Effects on the Microalgae Phaeodactylum tricornutum. Life. 13, 676;

- Emily Prince, Friederike Irmer, Georg Pohnert. (2013). Domoic Acid Improves the Competitive Ability of Pseudo-nitzschia delicatissima against the Diatom Skeletonema marinoi. Marine Drugs. 11, 2398-2412;

- Bruna Fernanda Sobrinho, Luana Mocelin De Camargo, Leonardo Sandrini-Neto, Cristian Rafael Kleemann, Eunice da Costa Machado, Luiz Laureno Mafra. (2017). Growth, Toxin Production and Allelopathic Effects of Pseudo-nitzschia multiseries under Iron-Enriched Conditions. Marine Drugs. 15, 331;

- Shady A. Amin, Micaela S. Parker, E. Virginia Armbrust. (2012). Interactions between Diatoms and Bacteria. Microbiol Mol Biol Rev. 76, 667-684;

- N. A. Davidovich, E. S. Kirienko. (2024). Some physico-chemical characteristics of the marennine-like pigment synthesized by the marine diatom Haslea karadagensis (Bacillariophyta). Vestn. Mosk. Univ. Ser. 16. Biol.. 79, 360-366;

- Romain Gastineau, Fiddy S. Prasetiya, Charlotte Falaise, Bruno Cognie, Priscilla Decottignies, et. al.. (2018). Marennine‐Like Pigments: Blue Diatom or Green Oyster Cult?. Blue Biotechnology. 529-551;

- Ilhem Zebiri, Boris Jacquette, Nellie Francezon, Mickaël Herbaut, Amina Latigui, et. al.. (2023). The Polysaccharidic Nature of the Skeleton of Marennine as Determined by NMR Spectroscopy. Marine Drugs. 21, 42;

- Muhammad Yusuf, Umi Baroroh, Rina Fajri Nuwarda, Fiddy Semba Prasetiya, Safri Ishmayana, et. al.. (2023). Theoretical and Experimental Studies on the Evidence of 1,3-β-Glucan in Marennine of Haslea ostrearia. Molecules. 28, 5625;

- Hendrik Schubert, Gerard Tremblin, Jean-Michel Robert, Sigrid Sagert, Yves Rincé. (1995). IN-VIVO FLUORESCENCE MEASUREMENT OF PHOTOSYNTHESIS OFHASLEA OSTREARIASIMONSEN IN RELATION TO MARENNINE CONTENT. Diatom Research. 10, 341-349;

- Weiwei Huang, Bingzhi Dong, Zhuoping Cai, Shunshan Duan. (2011). Notice of Retraction: Growth Effects on Mixed Culture of Dunaliella salina and Phaeodactylum tricornutum under Different Inoculation Densities and Nitrogen Concentrations. 2011 5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering. 1-4;

- Jian-Wei Zheng, Da-Wei Li, Yang Lu, Jian Chen, Jin-Jin Liang, et. al.. (2016). Molecular exploration of algal interaction between the diatom Phaeodactylum tricornutum and the dinoflagellate Alexandrium tamarense. Algal Research. 17, 132-141;

- Qiaona Xue, Rui Wang, Wenjing Xu, Jiangtao Wang, Liju Tan. (2018). The stresses of allelochemicals isolated from culture solution of diatom Phaeodactylum tricornutum Bohlin on growth and physiology of two marine algae. Aquatic Toxicology. 205, 51-57;

- Urban Tillmann, Tilman Alpermann, Uwe John, Allan Cembella. (2008). Allelochemical interactions and short-term effects of the dinoflagellate Alexandrium on selected photoautotrophic and heterotrophic protists. Harmful Algae. 7, 52-64;

- Xuchun Qiu, Yohei Shimasaki, Yukifumi Yoshida, Tadashi Matsubara, Yasuhiro Yamasaki, et. al.. (2014). Allelopathic Effects of Skeletonema spp. May Influence Interspecific Competition and Bloom Formation of Co–occurring Harmful Flagellates. Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University. 59, 373-382.