-

53Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Любая научная дисциплина в своем развитии расширяется, подобно миниатюрной Вселенной. Точно так же и биохимия, по мере развития, становится шире и соприкасается со все возрастающим количеством смежных дисциплин, которые, на первый взгляд, вообще с ней не связаны. Казалось бы, какое отношение к биологии имеют производство силиконов, фенолформальдегидных смол или полупроводниковых материалов, свойства взрывчатых веществ, добыча самых дорогих металлов в мире, или гуманитарные дисциплины, познающие внутренний мир и поведение людей и мало соприкасающиеся с естественными науками, например, психология? Оказывается, имеют. Ибо познаваемый наукой мир един, а границы между дисциплинами проведены нами ради удобства.

-

96Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Искусственный интеллект перестает быть технологией будущего и начинает активно использоваться в различных сферах жизни человека. В данной статье рассмотрены задачи, которые он помогает решать в области ветеринарной медицины, а также перспективы и вызовы, возникающие при внедрении инновационных технологий в практику ветеринарных врачей. Может ли искусственный интеллект полностью заменить человека?

-

62Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Тема радиомики уже поднималась на «Биомолекуле» — в статье «Увидеть то, что неподвластно глазу» были заложены основы понимания этой технологии. Здесь мы идем дальше: подробно разбираем не только принципы, но и конкретные клинические применения, проблемы воспроизводимости и международные стандарты качества.

-

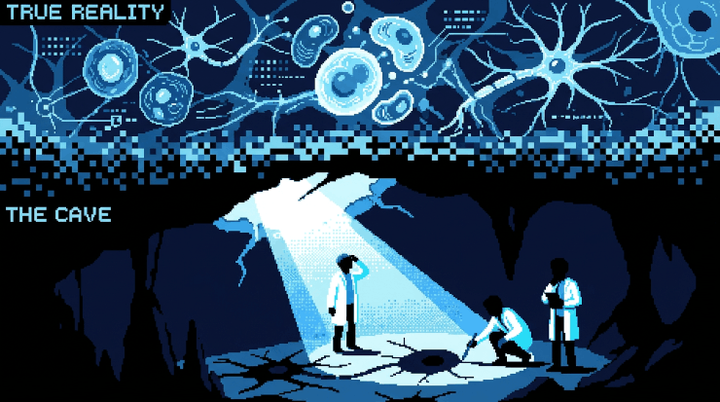

69Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: На заре обработки биологических снимков исследователь проводил долгие часы, вручную обводя контуры клеток или даже подсчитывая клетки микроскопического поля в камере Горяева. Развитие технологий обработки изображений позволило автоматизировать такие задачи, как подсчет клеток на снимке и их классификация. Это значительно продвинуло разработку лекарств (быстрый анализ выживаемости), диагностику заболеваний и многие другие направления исследований. В этой статье рассмотрим эволюцию подходов к определению клеток на микроскопических изображениях в задачах компьютерного зрения — как методы анализа клеточных снимков развивались от алгоритмов с жестко заданными правилами обработки пикселей к нейросетевым моделям, использующим обучение на данных, геометрические представления формы и самообучение. И разберемся, почему каждый новый подход возникал как ответ на ограничения предыдущего, и как со временем менялся сам способ формального описания клеточной структуры.

-

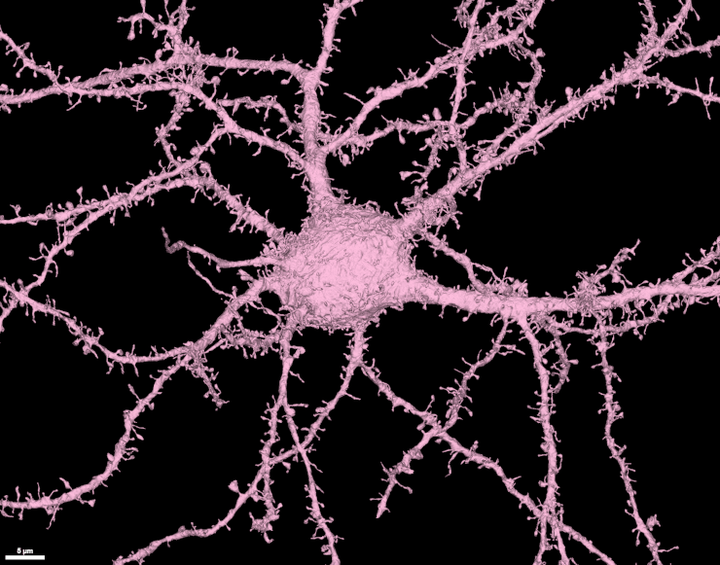

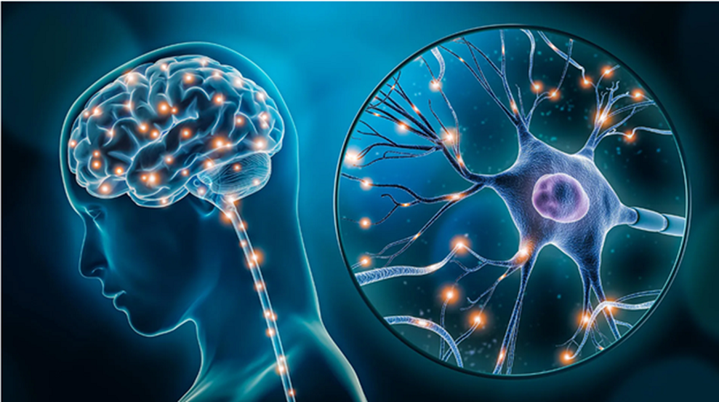

87Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Дендритные шипики — это выступы плазматической мембраны нейронов на их отростках (дендритах), отвечающие за синаптические связи с другими нейронами (в синапсе они выступают в роли постсинаптической мембраны). Дендритные шипики могут иметь самые разные формы; в течении жизни они появляются, растут, меняются и исчезают. Считается, что морфология (форма) дендритных шипиков тесно связана с тем, как они функционируют. Также выдвигаются гипотезы о связи расположения шипиков на нейроне и их функционировании. Область исследования формы шипиков и их расположения при различных состояниях и заболеваниях поистине безгранична. Ранее разработанные математические методы и ПО для анализа изображений шипиков с ростом объема данных теряют свою актуальность, так как они лишь упрощают или совершенствуют неточную и долгую ручную обработку таких сложных данных. На сцену выходит искусственный интеллект: нейросетевые методы сегментации дендритов и шипиков, машинная классификация шипиков и дендритов на основе математических метрик, графовые нейронные сети для классификации нейронов. Об этих методиках и перспективах использования их в исследованиях дендритных шипиков расскажем ниже.

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Эмпатия, способность чувствовать и разделять эмоции других, уходит корнями в глубокое эволюционное прошлое, будучи важным механизмом выживания социальных видов. Ее основы прослеживаются у животных — от крыс, освобождающих сородичей из заточения, до птиц и приматов, утешающих партнеров после конфликтов. Нейробиологические исследования раскрывают работу древних мозговых структур и гормонов, таких как окситоцин, которые формируют нейронную основу сопереживания и заботы. Этот мощный механизм не только укрепляет социальные связи, но и служит фундаментом для просоциального поведения, сдерживая агрессию и побуждая к помощи, что в конечном итоге определяет саму суть человечности.

-

Каждую династию объединяет фамилия, кровь и общая история, передающаяся на семейных встречах. Но семья — это и разные судьбы поколений, словно нити, переплетающиеся между собой в крепкие узлы, которые сложно разорвать. Одни проходят через репрессии и лагеря, сохраняя стойкость и передавая ее своим детям. Другие открывают двери в науку, даже когда они захлопываются под тяжестью клейма «сын врагов народа». Третьи, стоя на развилке, остаются на Родине ради близких и ближних. О твердости духа, желании разгадать тайны жизни и о детской мечте сделать из ласточки стрижа рассказывает София Георгиева, биолог и вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, директор Института молекулярной биологии РАН, дочь молекулярного биолога Георгия Георгиева. Интервью подготовлено в рамках мультимедийного проекта Российского научного фонда «Научные династии: гены открытий».

-

Каждому иногда бывает больно, но не каждый понимает, почему: какие физиологические механизмы стоят за этим мучительным ощущением. Боль — важный защитный сигнал организма. Что же делать, чтобы, уловив этот сигнал, перестать мучиться от уже ненужной боли? Сможет ли человечество избавиться от острой и хронической боли, сопровождающей многие заболевания? В век генной терапии и РНК-вакцин, так ли хорошо у нас обстоят дела с анальгетиками? В этой серии Спецпроекта по нейрофармакологии мы погрузимся в нейробиологию болевых ощущений и постараемся ответить на эти и многие другие вопросы о боли. Вместе с нами вы пройдете долгий и болезненный путь разработки современных анальгетиков от аспирина до моноклональных антител и нейропептидов и увидите, в какой точке мы находимся в данный момент.

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Провожая 2025 год, мы предлагаем вам сверить часы: где сегодня ВИЧ, и где — объединенное человечество. Обсудим, куда привело нас противостояние смертельной болезни и чем можно приструнить вирус ВИЧ. Можно ли ВИЧ-инфицированным пациентам обойтись без стандартной антиретровирусной терапии на пути к полному исцелению, или же необходимо принимать лекарства всю жизнь?

-

293Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Долгое время ученые рассматривали ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС) как дирижера, управляющего лишь двумя аспектами нашего организма: нашим артериальным давлением и водно-солевым балансом. Однако последние исследования выявили ее значительное влияние на центральную нервную систему. РААС модулирует нейронные процессы в глубинных структурах мозга, что сказывается на уровне тревожности, резистентности к депрессии и когнитивных функциях в пожилом возрасте.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин