Манипулирование. II. Эмбриональное манипулирование

18 сентября 2015

Манипулирование. II. Эмбриональное манипулирование

- 10681

- 4

- 8

Эмбрион, плод, ребенок — все они меняют поведение своей матери для удовлетворения собственных потребностей за ее счет.

картина Уильяма Бугро «Благотворительность»

-

Автор

-

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Завуалированное удовлетворение собственных потребностей за счет другого организма (и во вред ему!) наблюдается не только между представителями разных видов. Схожее с паразитным, эмбриональное манипулирование как результат эволюции деторождения предельно развито у плацентарных млекопитающих.

Конкурс «био/мол/текст»-2015

Это вторая часть статьи о манипулировании. Первая — «Манипулирование. I. Паразитное манипулирование».

Работа опубликована в номинации «Лучший обзор» конкурса «био/мол/текст»-2015.

Спонсором номинации «Лучшая статья о механизмах старения и долголетия» является фонд «Наука за продление жизни». Спонсором приза зрительских симпатий выступила фирма Helicon.

Спонсоры конкурса: Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Студия научной графики, анимации и моделирования Visual Science.

Формально взаимоотношения «мать—эмбрион» соответствуют по многим пунктам определению паразитизма (рис. 1). Речь идет о форме отношений между генетически не идентичными организмами, один из которых (эмбрион) использует другой (мать) в качестве среды обитания и источника пищи, возлагая на него регуляцию отношений с внешней средой. Если это так, то возникает вопрос: манипулирует ли эмбрион, подобно паразитам, материнским организмом?

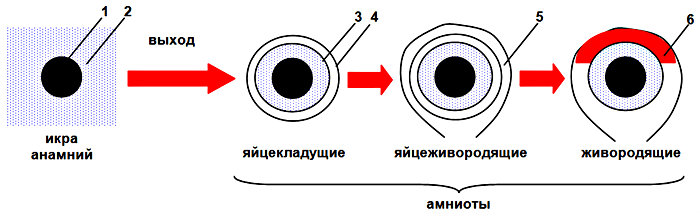

Как и в случае с паразитизмом, отношения «мать–эмбрион» есть результат эволюции отношений двух изначально самостоятельных организмов, но одного вида. Этот процесс отражен в филогенетическом ряду механизмов деторождения, в котором зависимость зародыша от материнского организма постепенно усиливалась: икрометание → яйцекладность → яйцеживорождение → живорождение [1].

| Паразитоз – болезнь |

Рисунок 1. Зоолог, профессор Женского медицинского института В.А. Фаусек (1861–1910). Еще в начале XX в. он высказал мысль, что сущность живорождения сводится к такому широко распространенному явлению, как паразитизм. |

Беременность – болезненное состояние |

| Хозяин активно реагирует на присутствие паразита | Мать активно реагирует на присутствие эмбриона | |

| Между паразитом и хозяином устанавливаются более или менее глубокие метаболические связи | Между эмбрионом и матерью устанавливаются глубокие метаболические связи | |

| Многие паразиты являются антигенами, вызывая образование в организме хозяина антител, что приводит к иммунным реакциям | Эмбрион – антиген, вызывает образование материнских антител, что приводит к иммунным реакциям |

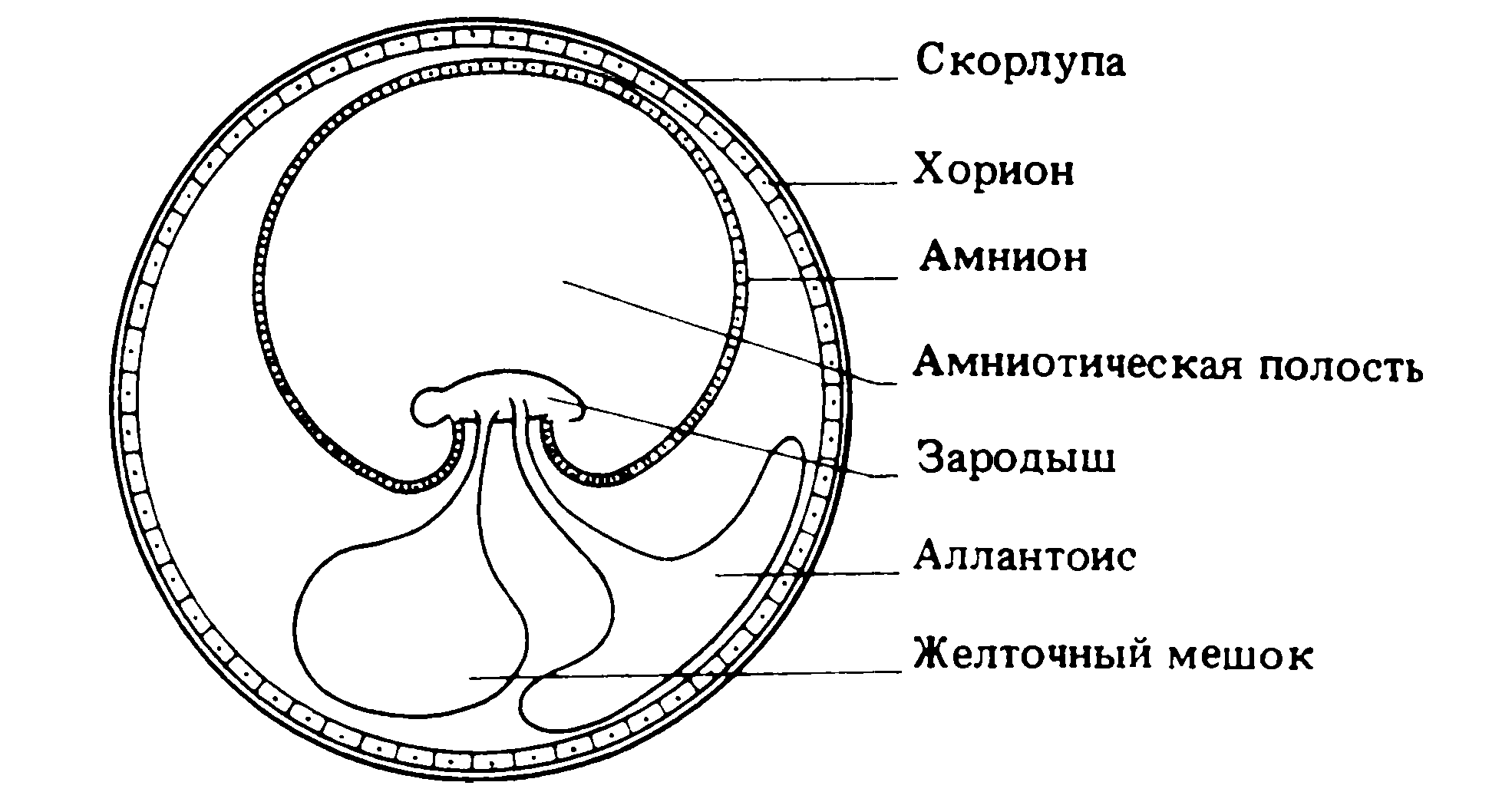

На эволюцию способов деторождения повлиял выход животных на сушу. Ранее неизолированный от океана, зародыш с выходом на сушу покрылся зародышевыми оболочками, благодаря которым сохранил для себя среду, похожую на ту, в которой развивались его предки (рис. 2). Поэтому зародышевые оболочки есть у всех наземных животных, но отсутствуют у водных.

Рисунок 2. Зародышевые оболочки высших позвоночных — провизорные органы, временно функционирующие в период эмбриогенеза. Амнион выделяет амниотическую жидкость, которая способствует нормальному развитию зародыша, предохраняя его от высыхания и разного рода повреждений. Остальные оболочки также играют очень важную роль в онтогенезе высших позвоночных. В частности, у плацентарных желточный мешок обеспечивает питание и дыхание зародыша до срастания хориона и аллантоиса, т.е. до образования плаценты. Амнион и другие оболочки гомологичны у рептилий, птиц и млекопитающих, благодаря чему этих животных называют амниотами (рыб и амфибий относят к анамниям). Аналог амниона есть и у ранее вышедшей на сушу группы животных — насекомых [1].

Яйцекладность встречается во всех классах амниот, являясь для многих из них единственным способом деторождения (рис. 3).

Рисунок 3. Яйцекладность присуща всем птицам, большей части рептилий и отдельным примитивным млекопитающим. Для этого способа деторождения характерно наличие у зародыша скорлупы — твердой наружной оболочки, состоящей из специфических выделений половых путей матери. Интересно, что образование твердой скорлупы чем-то напоминает обызвествление личинок гельминтов — результат защитной реакции организма хозяина.

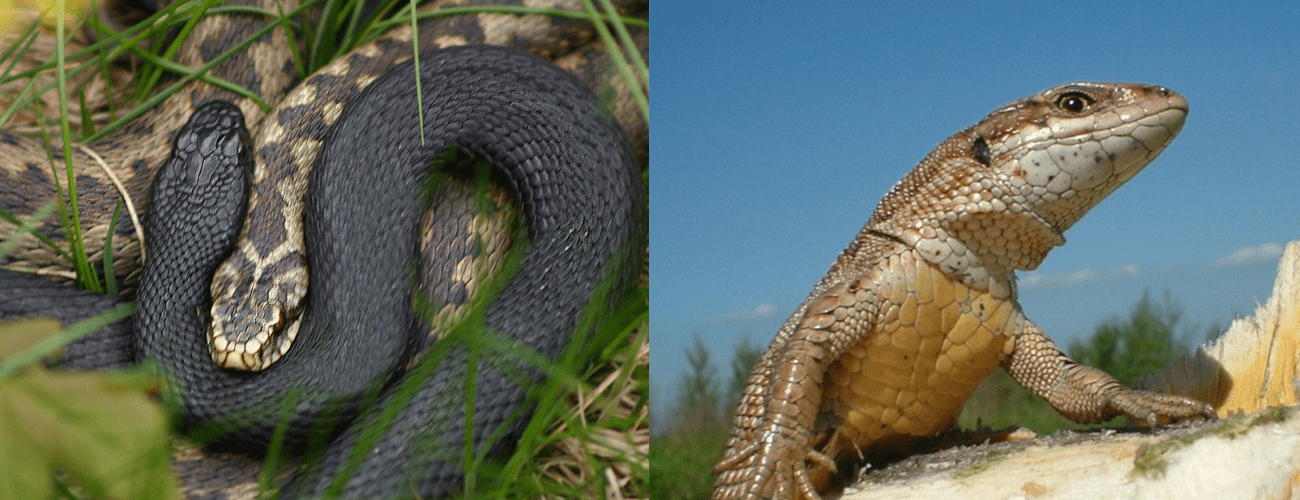

Яйцеживорождение, в отличие от яйцекладности, распространено в современной живой природе меньше (рис. 4).

Рисунок 4. Яйцеживородящие рептилии: гадюка (слева) и живородящая ящерица (справа). У этих животных зародыш развивается в яйце, которое задерживается в теле матери до момента самостоятельного вылупления детеныша. Такое вот «ложное живорождение».

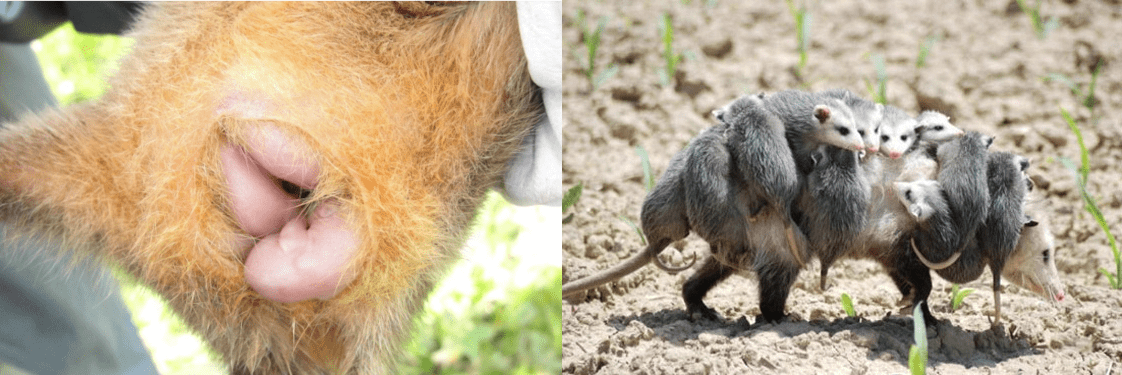

Истинное живорождение развилось только у млекопитающих, причем постепенно. Сначала появились механизмы развития зародыша без покрытия скорлупой и в материнском организме. Так, у сумчатых млекопитающих эмбрион формируется, питаясь выделениями матки — «маточным молоком». Затем он самостоятельно перебирается из полости матки на поверхность тела, в складку кожи возле соска — сумку, где, присосавшись, продолжает свое развитие (рис. 5) [2].

Рисунок 5. Деторождение у сумчатых. У опоссумовых (Didelphis) желтка хватает до стадии обособления головы, образования конечностей и зародышевых оболочек. После этого зародыш питается секретом слизистой оболочки матки — «маточным молоком». Этот секрет поступает в кровь зародыша через трофобласт. Вскоре несамостоятельный детеныш появляется на свет. Он переползает в сумку (фото слева), где сосок матери глубоко вводится в полость рта, удлиняется и достигает пищевода. Детеныш фактически повисает на соске, и мать кормит его, выдавливая молоко с помощью особых мышц.

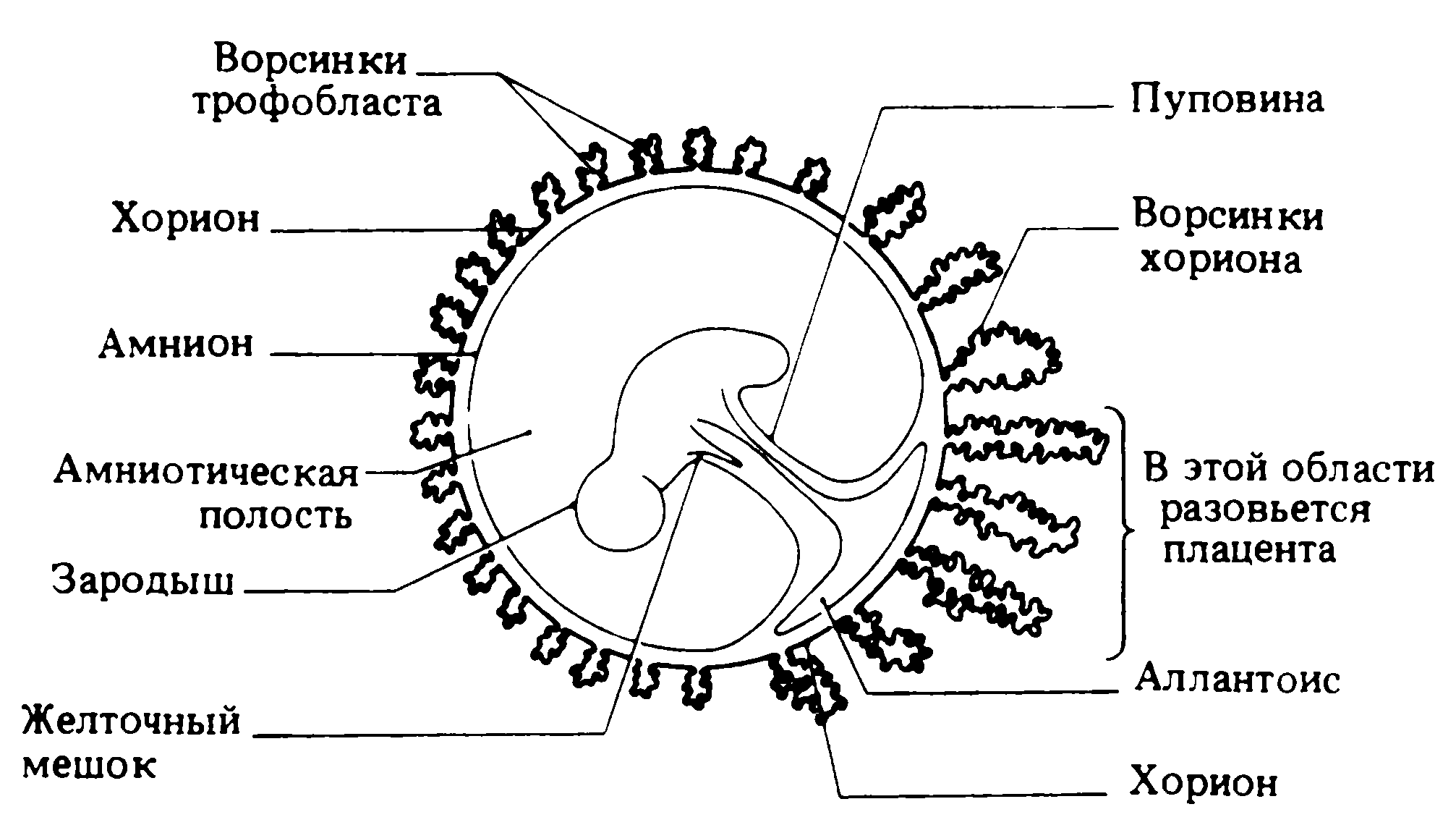

У более поздней группы млекопитающих зародыш образует совместно с материнским организмом временный орган — плаценту, — благодаря которому он не просто питается за счет матери, а искусно манипулирует ею (рис. 6).

Рисунок 6. Зародышевые оболочки 5-недельного эмбриона человека. Аллантоис прилегает к хориону, и его сосуды прорастают в ворсинки (у плацентарных хорион ворсинчатый). Ворсинки хориона контактируют со стенкой матки, проникают в углубления эндометрия — маточные крипты. В одном месте материнский организм и ворсинки хориона образуют новый орган — плаценту. Через плаценту зародыш снабжается кислородом и питательными веществами и выводит в материнскую кровь продукты обмена. Плацента выполняет также барьерную, гормональную и иммунорегуляторную функции, благодаря которым зародыш не отторгается организмом матери.

Так эмбриональное развитие из бескрайнего океана переместилось в стесненные условия околоплодных вод, разделив позвоночных на «низших» и «высших» (рис. 7).

Рисунок 7. Схема эволюции эмбрионального развития и деторождения позвоночных: 1 — зародыш (эмбрион); 2 — жидкая околоплодная среда (для анамний — вода, для амниот — амниотическая жидкость); 3 — амнион; 4 — третичная яйцевая оболочка (скорлупа); 5 — матка; 6 — плацента. Сначала появились приспособления к развитию на суше, а из них — приспособления к жизни в другом организме.

рисунок автора

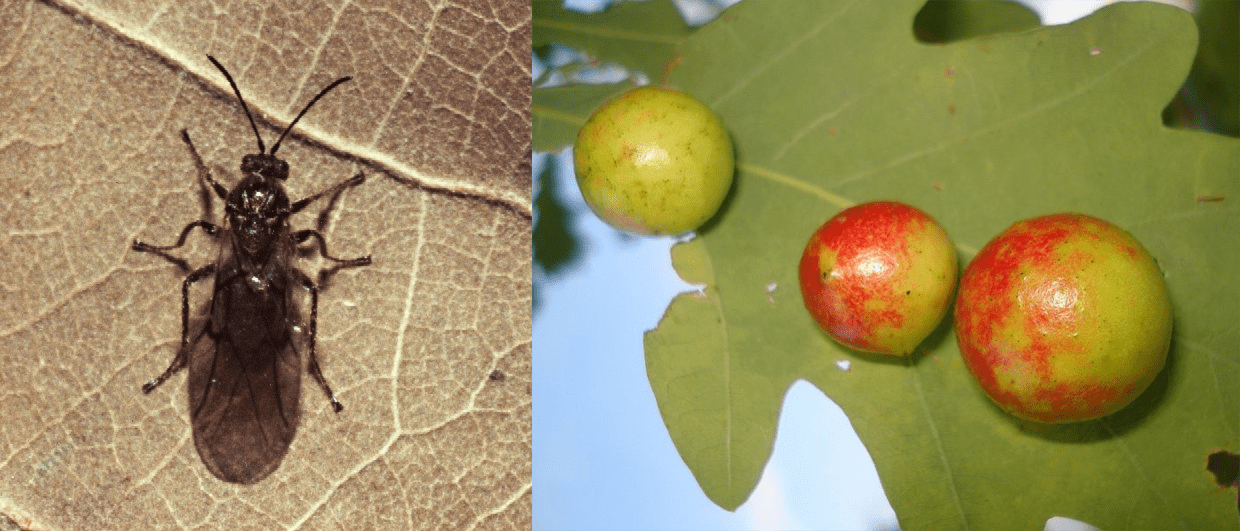

Эволюционный прогресс амниот увенчался живорождением благодаря появлению плаценты, связавшей генетически неидентичные организмы матери и зародыша [3]. По сути, речь идет о вспомогательной популяции клеток, обеспечивающей прочную структурно-функциональную связь генетически неоднородных организмов [4]. А ведь подобная клеточная популяция — характерный признак паразитизма (рис. 8).

Рисунок 8. Личинки орехотворок Cynipoidea (слева), паразитирующие в растительных тканях, вызывают местное раздражение — галлы (справа). В ответ на присутствие паразита клетки хозяина размножаются и дифференцируются, что приводит к глубоким морфологическим изменениям в той части органа, в которой паразитирует личинка. Клетки галлов выполняют трофическую функцию и защищают ткани хозяина от существенных повреждений наследственного аппарата.

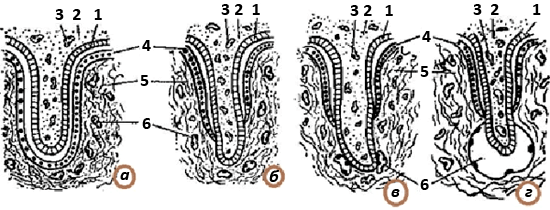

По мнению В.А. Фаусека (рис. 1), зародыш раздражает богатую железами и кровеносными сосудами слизистую матки, способствуя тем самым ее разрастанию. Однако у различных представителей плацентарных это свойство зародыша проявляется в неодинаковой мере, что послужило основанием для классификации плацент (рис. 9).

Рисунок 9. Классификация плацент по глубине проникновения ее ворсинок в слизистую оболочку матки. а — Эпителиохориальная: эпителий ворсинок контактирует с эпителием матки, не разрушая его. б — Десмохориальная: ворсинки в месте контакта разрушают эпителий слизистой и внедряются в ее соединительнотканный слой, не достигая, однако, сосудов слизистой. в — Эндотелиохориальная: ворсинки хорошо проникают через соединительнотканный слой до эндотелия стенок сосудов. г — Гемохориальная: эндотелий сосудов слизистой разрушается, и ворсинки хориона погружены в лакуны, заполненные кровью матери. 1 — клетки трофобласта; 2 — соединительная ткань ворсинок; 3 — сосуды плода; 4 — эпителий слизистой оболочки матки; 5 — эндометрий; 6 — сосуды матки.

Можно заключить, что эволюция плацентарных была сопряжена с усилением «агрессивности» зародыша по отношению к материнским тканям и совершенствованием его «паразитизма» [3].

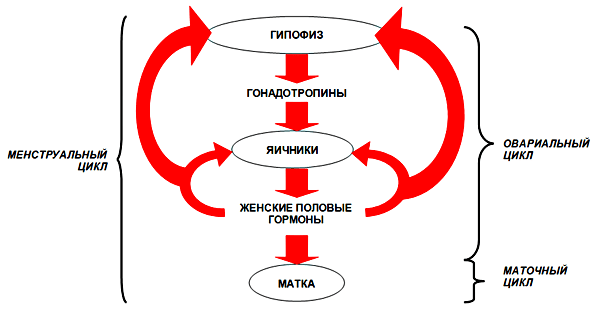

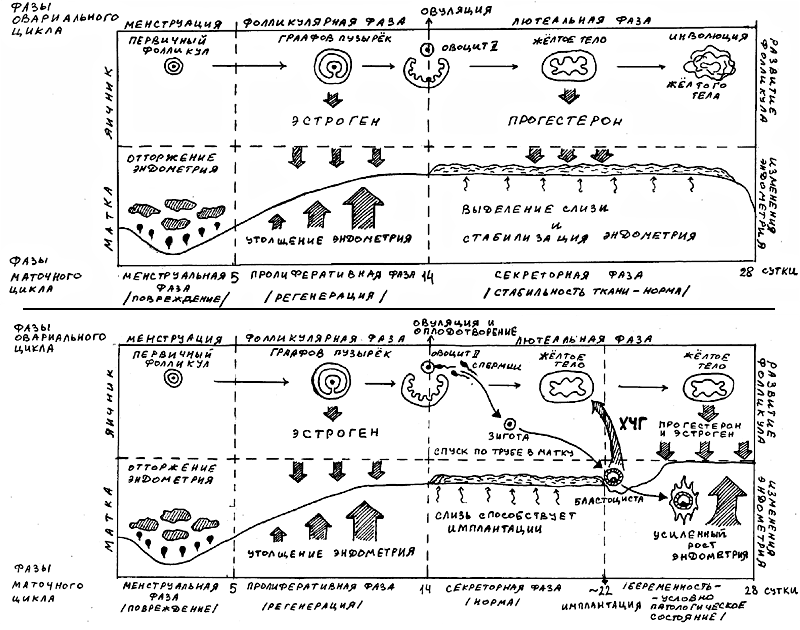

Далее будем исходить из того, что эмбрион — это паразит, который закрепляется и развивается в своем хозяине — организме матери, манипулируя таким естественным процессом как менструальный цикл (рис. 10).

Рисунок 10. Схема регуляции функций женских половых органов во время менструального цикла. Гипофиз регулирует циклическое функционирование яичников и матки посредством гормонов. Причем тесная функциональная взаимосвязь овариального и маточного циклов становится очевидной только в случае оплодотворения.

рисунок автора

Периодическое созревание яйцеклетки сопровождается выделением половых гормонов — эстрогена и прогестерона, которые восстанавливают поврежденную после менструации выстилку матки — эндометрий. Если оплодотворения не происходит, то матка выделяет гормон лютеолизин, способствующий разрушению желтого тела — источника эстрогена и прогестерона, — что ведет к нарушению нормального кровоснабжения эндометрия. Он разрушается и отторгается в сопровождении обильного менструального кровотечения (рис. 11).

Рисунок 11. Схемы функциональной взаимосвязи овариального и маточного циклов до (вверху) и после (внизу) оплодотворения.

рисунок автора

Если же оплодотворение все-таки произошло, то уже на пятые сутки в матке обнаруживается многоклеточный зародыш — бластоциста. Он выделяет гидролитические ферменты, которые разрушают эндометрий. Кровеносные сосуды под их влиянием повреждаются, а сам эндометрий становится похожим на губку, пропитанную кровью, что способствует внедрению в него зародыша — имплантации (рис. 11).

Также бластоциста выделяет хорионический гонадотропин (ХГЧ) — гормон, в пять раз (!) продлевающий жизнь желтого тела и стимулирующий его эндокринную активность. Это предупреждает отторжение эндометрия и ведет к задержке менструации. Материнское желтое тело «работает на эмбрион» до появления своего заместителя по эндокринной функции — плаценты.

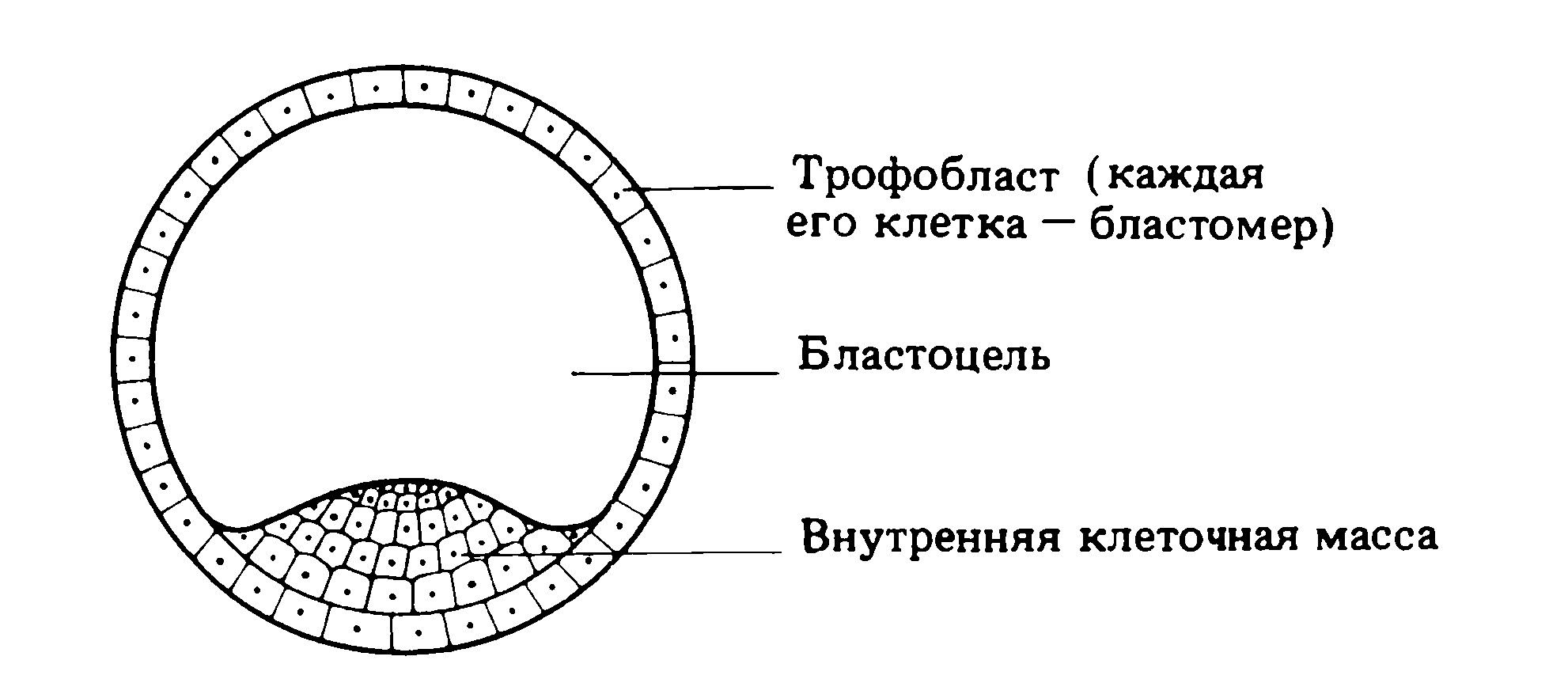

Рисунок 12. Cтроение бластоцисты человека. Именно трофобласт — зачаток провизорных органов — является «инструментом» внедрения и эмбрионального манипулирования.

Бластоциста с момента образования ведет себя как эндопаразит, причиняя своим внедрением и манипулированием определенный вред материнскому организму (рис. 12). Она приспосабливает окружающую ее среду под свои нужды, обеспечивая себе таким образом «кров и пропитание».

Нормальное состояние ткани характеризуется постоянным разрушением и восстановлением ее компонентов. Тогда как продление жизни клеток и усиление их роста — это явные признаки патологического перерождения. Именно это делает бластоциста своим гуморальным манипулированием. Она нарушает нормальное течение менструального цикла как череды разрушений и восстановлений эндометрия, продлевает жизнь клеток желтого тела и усиливает рост эндометрия. То есть воздействие бластоцисты на эндометрий чем-то схоже с процессом злокачественной трансформации ткани.

Внедрившаяся в стенку матки бластоциста через трофобласт (от др.-греч. τροφη — питание + βλαστη — зачаток) получает диффундирующие из эндометрия питательные вещества. Такое гистиотрофное питание ведет к росту и образованию ворсинок трофобласта, то есть увеличению «питающей площади». Дальнейший рост зародыша делает невозможным его питание посредством одного только трофобласта, и его функция реализуется зародышевыми оболочками.

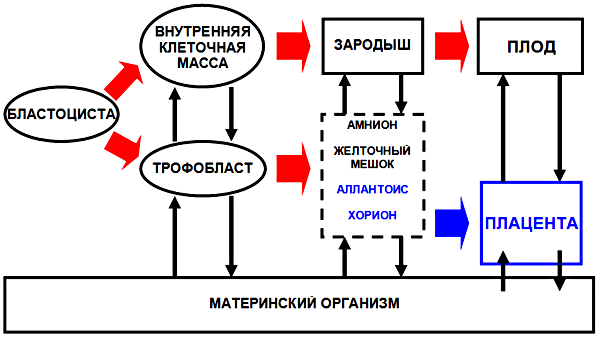

Таким образом, имплантация — процесс, в котором солидарно участвуют как клетки трофобласта, так и клетки эндометрия, образуя единый имплантационный гистион. Имплантация дает начало развитию зародышевых оболочек, завершающемуся плацентацией (рис. 13).

Рисунок 13. Схема формирования системы «мать—плацента—плод». В системе временных органов особенно высокую биологическую значимость имеет амнион. Эта зародышевая оболочка в течение трех часов полностью обновляет околоплодные воды, являющиеся водным коллоидным раствором со сложным, закономерно меняющимся биохимическим составом. Эта жидкая оболочка не только защищает эмбрион от механических воздействий и высыхания, но также регулирует процессы органогенеза. Можно предположить, что амнион — это своего рода «инструмент» зародыша-паразита, который создает для него «свою», защищенную и оптимальную для развития, среду.

рисунок автора

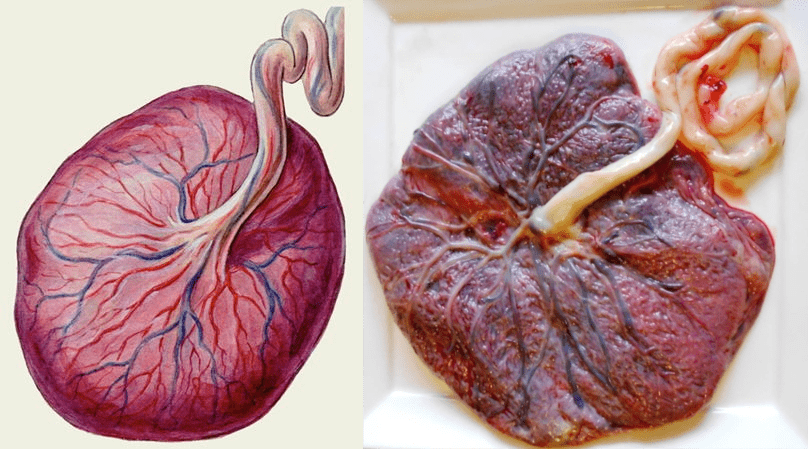

Плацентация — регионарное продолжение имплантации с образованием плаценты — основного связующего звена между матерью и плодом (рис. 14). Уникально то, что плацента — это единственный орган, состоящий из клеток двух разных организмов: материнского и зародышевого. Материнские клетки образуют децидуальную оболочку, которая защищает организм матери от излишне агрессивного действия зародыша, а плод — от бактерий и токсинов матери. Зародышевые клетки образуют ворсинки хориона, которые буквально свисают в лакуны, заполненные материнской кровью.

Рисунок 14. Плацента (от лат. «лепешка») — орган-посредник, связывающий материнский организм и плод в одну слаженно функционирующую систему. Структурно-функциональной единицей плаценты является котиледон, что в переводе с греческого означает «щупальца полипа». Этими щупальцами с общей площадью ворсинок ≈16 м2 плацента прочно связана с 30% поверхности эндометрия. Через капилляры общей площадью ≈12 м2 и суммарной длиной ≈50 км ворсинки снабжаются всеми необходимыми веществами для неограниченно долгого самостоятельного существования. Поэтому к концу беременности плацента представляет собой «лепешку» диаметром 15–18 см, толщиной 2–4 см и массой 500–600 г. В принципе, плацента хоть и временный орган, но самодостаточный и независимый от плода. Гибель плода не лишает плаценту жизнеспособности в пределах ее нормального «жизненного цикла», совпадающего с периодом беременности.

Если учесть, что в иммунологическом отношении плод является гомотрансплантатом, то эволюционное появление плаценты как своеобразного «тканевого компромисса» между матерью и плодом представляется закономерным. Именно плацента вырабатывает иммунодепрессивные вещества, которые позволяют плоду сопротивляться отторжению со стороны матери.

Считается, что имплантация и плацентация относятся к критическим периодам, когда зародыш балансирует между жизнью и смертью. Поэтому беременность сопряжена с установлением специфического гормонального баланса, который соотносится с текущим периодом развития зародыша. Размер главной железы внутренней секреции — гипофиза — у беременной женщины при этом увеличивается почти в два раза.

Плод, манипулируя гормонами плаценты и активно раздражая нервную систему матери, регулирует свое развитие сообразно тем стимулам, которые воспринимает из внешней среды. Он активно готовится к рождению, например, выделяя через плаценту соматомаммотропный гормон. Этот гормон стимулирует подготовку молочных желез к лактации.

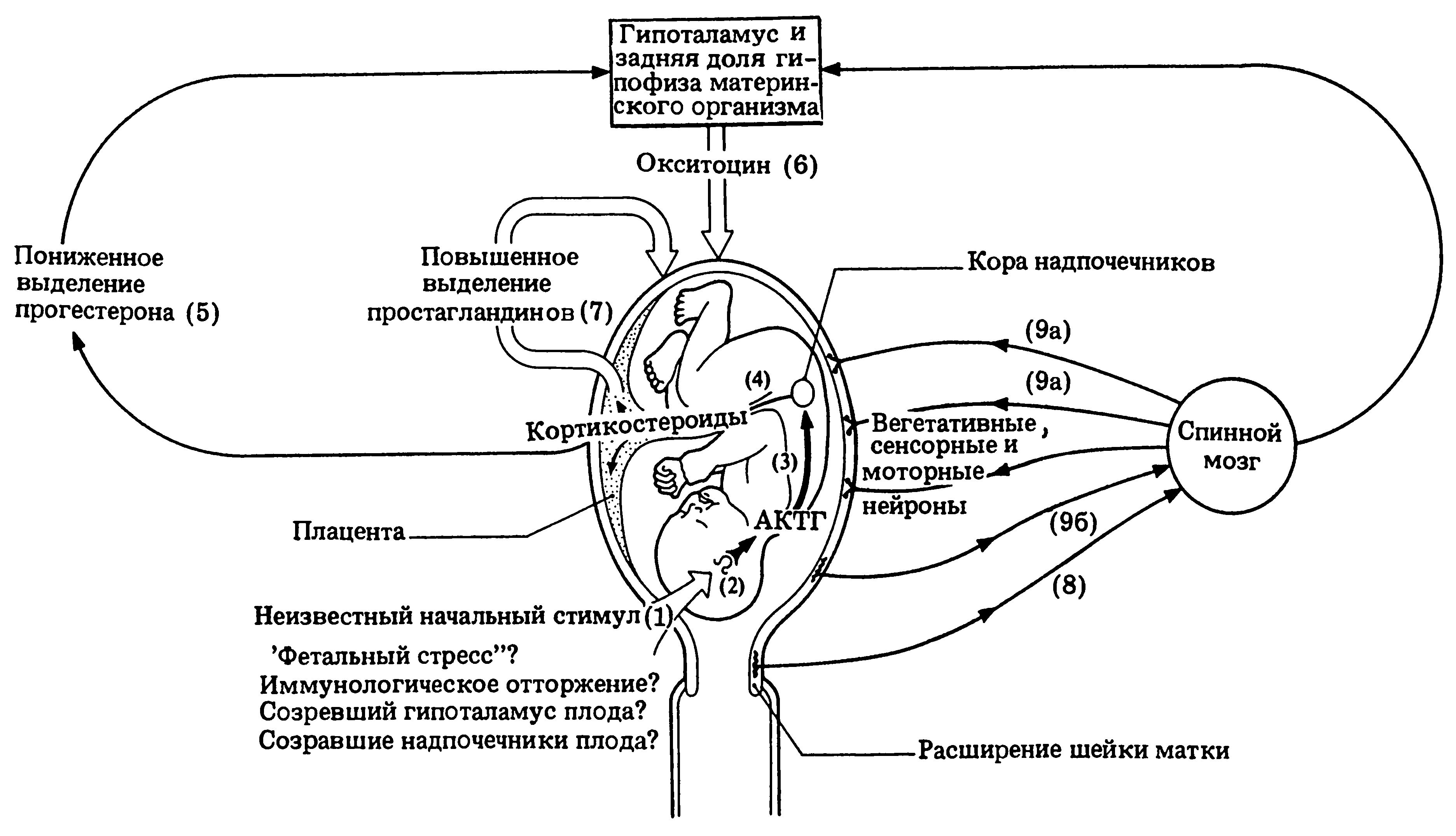

Рисунок 15. Схема регуляции процесса родов у человека. Манипулирование плода сводится к раздражению через плаценту рецепторов матки, изменяющих частоту дыхания, артериальное давление и другие функциональные показатели матери. Подобные действия направлены в конечном счете на создание оптимальных для развития плода условий, несмотря на «неудобства», причиняемые матери.

Наступление родов регулируется сложными адаптивными механизмами, обеспечивающими появление ребенка на такой стадии развития и в такой среде, когда он готов к относительно самостоятельному существованию (рис. 15). И здесь определенно можно провести аналогию с паразитной сменой хозяев: плоду-«паразиту» становится тесно в утробе матери-«хозяина», поэтому он стимулирует очень болезненный и опасный «выход в свет» — собственно роды.

Это вторая часть статьи о манипулировании. Первая — «Манипулирование. I. Паразитное манипулирование».

Литература

- Голиченков В.А., Иванов Е.А., Никерясова Е.Н. Эмбриология. Учеб. для студ. университетов. М.: Академия, 2004. — 224 с.;

- Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. М: Мир, 1990. — Т. 3. — 373 с.;

- Данилов Р.К., Боровая Т.Г. Общая и медицинская эмбриология. Учеб. пособие для вузов. СПб.: СпецЛит, 2003. — 231 с.;

- Валькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология. Учеб. пособие для мед. вузов. СПб.: Фолиант, 2003. — 320 с.;

- Глаголев П.А. и Ипполитова В.И. Анатомия сельскохозяйственных животных с основами гистологии и эмбриологии. М.: «Колос», 1977. — 450 с.;

- Montiel-Castro A. J. González-Cervantes R.M., Bravo-Ruiseco G., Pacheco-López G. (2013). The microbiota-gut-brain axis: neurobehavioral correlates, health and sociality. Front. Integr. Neurosci. 7, 70.