SciNat за август 2025 #1: гены заикания, тайны сознания и новая вакцина от ВИЧ

03 августа 2025

SciNat за август 2025 #1: гены заикания, тайны сознания и новая вакцина от ВИЧ

- 399

- 0

- 3

На обложке нового выпуска журнала Nature представлено художественное изображение триасовой «хохлатой» рептилии Mirasaura grauvogeli, которая охотилась на насекомых около 247 миллионов лет назад. В этой работе палеонтологи изучили ископаемые останки Mirasaura и обнаружили, что эта небольшая рептилия имела сложный гребень из отростков вдоль спины. Эволюция сложных отростков, таких как перья и волосы, часто связана с такими же сложными отростками в палеонтологической летописи всех амниот (к которым относятся млекопитающие, рептилии и птицы). Но в случае с Mirasaura исследователям удалось показать, что, хотя эти придатки и имели некоторое сходство с перьями, они определенно не были перьями.

Обнаруженная структура гребня свидетельствует об удивительных и неожиданных путях развития кожи позвоночных. Находка указывает на то, что кожа рептилий, а также корни перьев и волос прошли куда более сложный эволюционный процесс, чем считалось ранее. — Triassic diapsid shows early diversification of skin appendages in reptiles.

-

Автор

-

Редактор

Из первого августовского выпуска дайджеста SciNat вы узнаете о том, как наш мозг состарил COVID-19 и какие генетические сбои лежат в основе заикания. Новое лекарство от насекомых пришлось не по вкусу москитам, переносчикам малярии. Нейробиологи выяснили, чем отличается разум хищной нематоды и осознают ли внешние стимулы люди, лежащие в коме. Передовая иммунотерапия ВИЧ обещает большой рывок в искоренении этого заболевания, а нарушенный гомеостаз белков раскрывает тайны старения мозга.

Вирусология

Мозг людей старел быстрее во время пандемии COVID — даже у неинфицированных

Исследование, в котором приняли участие почти 1000 человек, показало, что мозг здоровых людей старел быстрее во время пандемии COVID-19, чем мозг людей, прошедших анализ до начала пандемии. Ускоренное старение наблюдалось даже у людей, которые не были инфицированы.

Ускоренное старение, зафиксированное в виде структурных изменений при сканировании мозга, было наиболее заметно у пожилых людей, мужчин и представителей неблагополучных семей. Однако когнитивные тесты показали, что умственная активность снизилась только у участников, переболевших COVID-19, что позволяет предположить, что ускоренное старение мозга не обязательно приводит к нарушениям мышления и памяти. Исследование «действительно подчеркивает, насколько важными были условия пандемии для психического и неврологического здоровья», — говорит Махди Мокри, специалист по вычислительной биологии, изучающий старение в Гарвардской медицинской школе в Бостоне, штат Массачусетс.

Неясно, обратимо ли старение мозга, связанное с пандемией, поскольку в исследовании анализировались сканы, сделанные только в двух временных точках, добавляет Мокри. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications. — People’s brains aged faster during the COVID pandemic — even the uninfected, «Биомолекула»: «SARS-CoV-2».

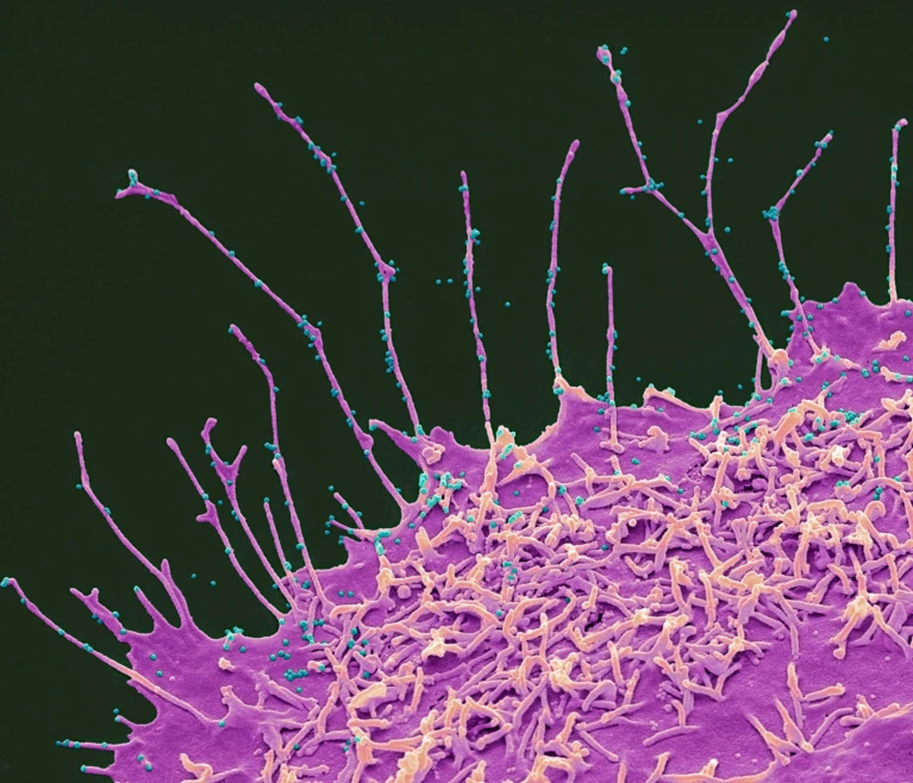

Частицы SARS-CoV-2 (синие, искусственно окрашенные) отпочковываются от клетки (розовой). Участники исследования, заразившиеся вирусом, теряли гибкость мышления.

Фармакология

Дешевый препарат может бороться с малярией, отравляя кровь для комаров

В 2008 году Карлос Чаккур учился в магистратуре Лондонского университета в Шотландии, Нью-Гэмпшире, и узнал об ивермектине — препарате, который ежегодно безопасно назначают сотням миллионов людей для лечения гельминтозов, таких как речная слепота и лимфатический филяриоз. Этот препарат также рекламировали как возможное лекарство от COVID-19 в начале пандемии, и некоторые политики и врачи до сих пор поддерживают его, хотя клинические испытания показали его неэффективность.

Чаккур узнал, что ивермектин также убивает насекомых, в том числе головных вшей, при нанесении на них непосредственно — и даже при приеме внутрь в виде таблеток, поскольку насекомые питаются кровью и таким образом усваивают это вещество. Он задался вопросом: можно ли использовать его таким же образом для уничтожения кровососущих комаров?

Как выяснилось, эту идею рассматривали и другие, но никто не проводил контролируемых испытаний на комарах рода Anopheles, переносящих малярию. Поэтому в исследовании, опубликованном в 2010 году, следили за комарами, которые питались кровью добровольцев, принимавших ивермектин днем ранее. Через два дня погибло 73% комаров, питавшихся кровью, содержащей ивермектин, по сравнению с 31% комаров из контрольной группы, не принимавшей препарат. Однако исследователям не удалось доказать, что этот подход может помочь снизить заболеваемость малярией в реальных условиях.

Ивермектин распространяется в рамках масштабного исследования по проверке эффективности препарата в профилактике малярии в округе Квале на юге Кении.

В рамках исследования в Кении исследователи изучили 84 кластера домохозяйств в южном округе Квале. Начиная с октября 2023 года, с началом сезона дождей, жителям половины кластеров предлагали три ежемесячные дозы ивермектина, подобранные в зависимости от массы тела, тогда как остальным давали альбендазол — препарат, который также убивает многих паразитов, но не действует на комаров.

В течение шести месяцев после первой дозы было зарегистрировано 1292 случая малярии у детей в группах, получавших альбендазол, и 1048 случаев в группах, получавших ивермектин, что означает снижение заболеваемости на 26%. Однако скептики считают такой результат неубедительным. — Cheap drug could fight malaria by spoiling mosquitoes’ blood meal, «Биомолекула»: «Малярия. 15 фактов о болотной лихорадке».

Геномика

Геномное исследование совершило «квантовый скачок» в понимании заикания

Используя данные 1,1 млн пользователей сервиса генетического тестирования 23andMe, исследователи выявили 57 ранее не описанных участков ДНК, связанных с заиканием. Результаты, опубликованные в журнале Nature Genetics, указывают на гены, отвечающие за функции мозга и чувство ритма, и предполагают потенциальную связь между заиканием и другими состояниями, включая аутизм и депрессию.

По словам Грегори Снайдера, специалиста по речи из Университета Миссисипи, который сам заикается, эта работа представляет собой «квантовый скачок» в этой области. По его словам, выявленные участки ДНК могут помочь исследователям определить биологические причины заикания и даже разработать методы лечения.

Заикание затрагивает около 1% населения мира, или около 70 миллионов человек, независимо от языка и происхождения. Обычно оно проявляется в раннем детстве, и, хотя большинство людей спонтанно избавляются от заикания, многие не справляются с ним на протяжении всей жизни. Как и заикающийся король Георг VI, они полагаются на логопедические занятия, чтобы уменьшить тяжесть заикания и сформировать здоровое отношение к речи.

В начале 2000-х годов исследователям не хватало вычислительных мощностей и обширных генетических баз данных для поиска генов, связанных с заиканием, среди населения в целом, поэтому они исследовали изолированные и генетически однородные племена в Пакистане и Африке, где генетические паттерны легче выявлять. Они выявили потенциальные регионы и даже специфические мутации, но из-за малочисленности исследуемых популяций результаты не могли быть применены к более широкой популяции.

В новом исследовании исследователи обратились к компании 23andMe, которая собрала обширную базу данных. Они проанализировали генетические профили 99 076 пользователей, ответивших «Да» на вопрос анкеты компании: «Было ли у вас когда-нибудь заикание?», и сравнили их с данными 981 944 пользователей, ответивших «Нет», сгруппировав результаты по полу и генетическому происхождению. В результате было выявлено 57 генетических участков с умеренным вкладом в риск заикания. Это ставит заикание в один ряд с другими сложными полигенными заболеваниями, такими как бессонница и диабет 2 типа, считает соавтор исследования Шелли Джо Крафт, специалист по биологической и поведенческой генетике из Университета Уэйна.

Результаты также указывают на несколько генов, которые могут в конечном итоге помочь исследователям понять причины заикания. Самый сильный сигнал был получен для VRK2. Этот ген связан с ранним развитием нейронов, а его варианты связаны с такими неврологическими расстройствами, как шизофрения, эпилепсия и рассеянный склероз, а также с нарушением способности хлопать в ладоши или отбивать ритм в музыкальном ритме. — Genomewide study makes ‘quantum leap’ in understanding stuttering.

Нейробиология

Чем отличается разум хищного червя?

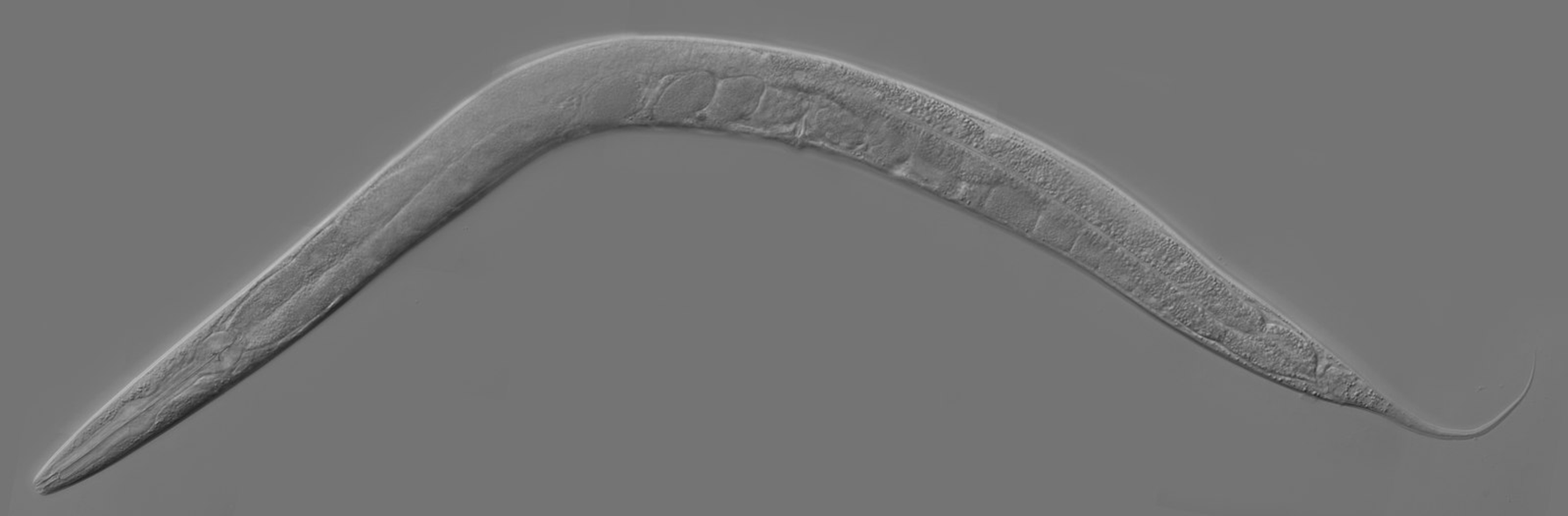

Коннектомика, детальное картирование синаптических связей в нейронных цепях или в целом мозге, обещает понимание основ того, как нейронные сети обрабатывают информацию, формируя поведение. Сравнение коннектомов разных видов расширяет это понимание, связывая различия в коннектомах с различиями в поведении. Когда речь заходит о коннектомах целых нервных систем, нематодный червь Caenorhabditis elegans с его нервной системой из 302 нейронов был первым удобным объектом для изучения. Именно для этого червя в 1986 году был впервые реконструирован полный коннектом нервной системы целого животного по электронно-микроскопическим изображениям. В новом выпуске журнала Science исследователи сообщают о сравнении полных коннектомов двух родственных видов нематод: C. elegans и хищного вида Pristionchus pacificus. Результаты показывают, что поведенческие различия между видами основаны не только на одном изменении, но и являются результатом изменений в синаптических связях, моделях роста и гибели клеток. — The mind of a predatory worm, «Биомолекула»: «Модельные организмы: нематода».

Нематода Caenorhabditis elegans.

Как обнаружить сознание у людей, животных и, возможно, даже у искусственного интеллекта?

В конце 2005 года, через пять месяцев после автомобильной аварии, 23-летняя девушка лежала без сознания на больничной койке с черепно-мозговой травмой. Но когда исследователи, сканируя ее мозг, попросили ее представить игру в теннис, произошло нечто поразительное: на снимке засветились области мозга, связанные с движением.

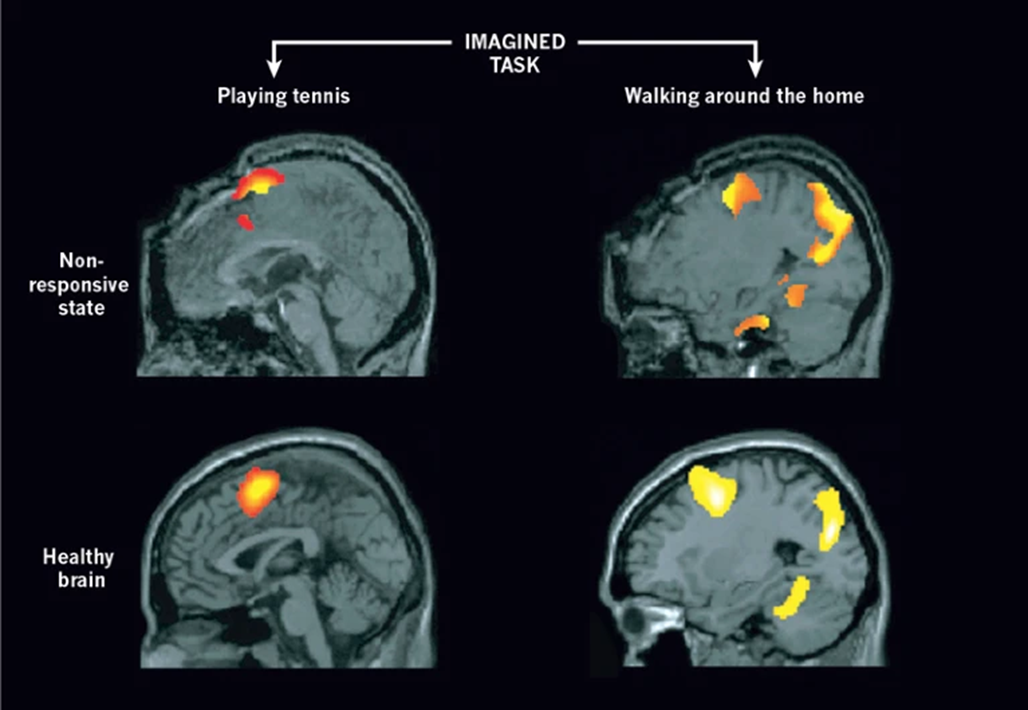

У некоторых людей, находящихся без сознания, наблюдается активность мозга, схожая с активностью здоровых людей, когда их просят представить себе какую-либо задачу. Сверху изображен мозг человека без сознания, когда его попросили представить себе игру в теннис или хождение по своему дому. Внизу изображен мозг здорового человека при аналогичной задаче.

Эксперимент, задуманный нейробиологом Адрианом Оуэном и его коллегами, показал, что женщина поняла инструкции и решила сотрудничать, несмотря на кажущуюся неспособность реагировать на внешние стимулы. Оуэн, работающий в настоящее время в Университете Западного Лондона (Канада), и его коллеги разработали новый способ проверки сознания. В то время как некоторые предыдущие тесты основывались на наблюдении за общей активностью мозга, эта стратегия фокусировалась на активности, непосредственно связанной с вербальной командой исследователя. С тех пор эта стратегия была применена к сотням не реагирующих на внешние раздражители людей. Стратегия показала, что многие из них сохраняют внутреннюю жизнь и осознают окружающий мир, по крайней мере, в некоторой степени. Исследование 2024 года показало, что у каждого четвертого человека, который физически не реагировал, наблюдалась необычная активность мозга. Эта активность указывала на то, что человек может понимать и выполнять команды, представляя себе определенные действия, например, игру в теннис или ходьбу по знакомому пространству. Тесты основаны на передовых методах нейровизуализации, поэтому в основном ограничены немногими исследовательскими учреждениями из-за их высокой стоимости и тщательной экспертизы. Однако с 2018 года медицинские руководства начали рекомендовать использование этих тестов в клинической практике.

С момента появления этих методов ученые разрабатывают способы исследования еще более скрытых слоев сознания. Ставки высоки. Десятки тысяч людей по всему миру в настоящее время находятся в состоянии хронической нечувствительности. Оценка их сознания может помочь в принятии важных решений о лечении, например, о необходимости продолжения их поддержания на аппарате жизнеобеспечения. Исследования также показывают, что госпитализированные пациенты без сознания со скрытыми признаками осознанности имеют больше шансов на выздоровление, чем те, у кого таких признаков нет. Ученые считают, что мыслительная активность может вестись даже у человека, полностью отрезанного от органов чувств и осознавания себя в пространстве.

Оценка сознания становится все более сложной по мере того, как исследователи все дальше отходят от человеческого разума. Одна из проблем заключается в том, что животные не способны передавать свой субъективный опыт. Другая проблема заключается в том, что сознание у других видов может принимать особые формы, нераспознаваемые человеком.

Некоторые тесты, разработанные для оценки сознания у людей, можно использовать и на других видах. Исследователи применили индекс пертурбационной сложности к крысам и обнаружили закономерности, подобные наблюдаемым у людей. Однако более типичные тесты основаны на экспериментах, выявляющих поведение, указывающее на наличие сознания — способность непосредственно переживать эмоции и ощущения, включая боль. Чувство сознания, которое некоторые исследователи считают основой сознания, не требует способности размышлять об этих эмоциях. В одном эксперименте осьминоги последовательно избегали камеры, в которую попадали после получения болевого стимула несмотря на то, что ранее предпочитали эту камеру. Когда этим животным впоследствии давали анестетик для облегчения боли, они вместо этого предпочитали проводить время в камере, в которую их поместили после введения препарата. Такое поведение указывает на то, что эти животные чувствуют не только немедленную боль, но и связанные с ней постоянные страдания, а также, что они помнят об этом и предпринимают действия, чтобы избежать этого опыта. — How to detect consciousness in people, animals and maybe even AI.

Иммунология

Создание редких линий В-клеток для эффективной вакцины против ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) превратился в настоящего мастера уклонения от иммунного ответа. Несмотря на то, что ВИЧ/СПИД поддается лечению с помощью пожизненной антиретровирусной терапии, он остается неизлечимым и продолжает ежегодно заражать более миллиона новых людей, непропорционально поражая женщин и подростков. Поэтому главная цель — положить конец эпидемии ВИЧ/СПИДа с помощью эффективной вакцины. Один из подходов заключается в разработке вакцины, стимулирующей В-клетки иммунной системы к выработке широконейтрализующих антител (bnAbs), способных предотвратить присоединение различных штаммов ВИЧ к здоровым клеткам и их инфицирование. В новом выпуске журнала Science ученые описывают стратегии разработки эффективных вакцин против ВИЧ на основе таких В-клеточных линий. Эти первые клинические исследования должны способствовать дальнейшей оптимизации данного подхода. — Evolving rare B cell lineages for an effective HIV vaccine, «Биомолекула»: «ВИЧ/СПИД».

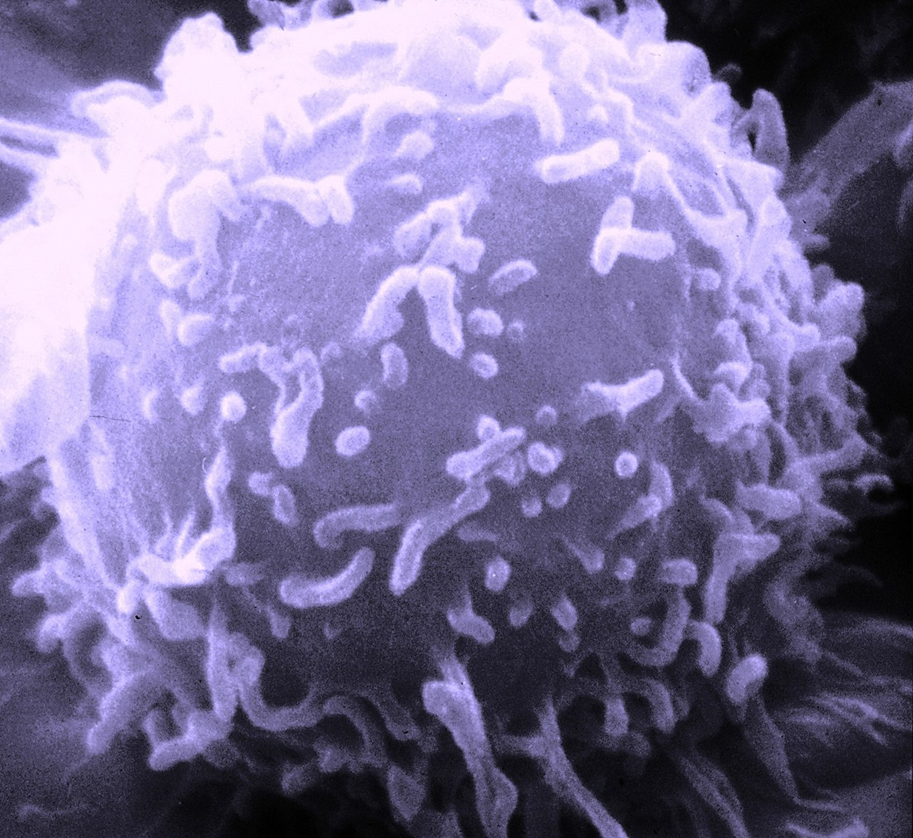

Снимок одного лимфоцита человека, получен сканирующим электронным микроскопом.

Клеточная биология

Трансляционный затор в стареющем мозге

Старение обусловлено несколькими сопутствующими биологическими процессами, которые можно суммировать в виде подмножества основных изменений, называемых признаками старения. Эти признаки охватывают практически все аспекты клеточной физиологии и, как известно, эволюционно консервативны. Гомеостаз белков (протеостаз) обеспечивает правильное производство, сворачивание и деградацию белков, когда они больше не нужны. Нарушение протеостаза является ключевой особенностью нормального старения и часто встречается наряду с другими признаками старения, включая нестабильность генома, митохондриальные дисфункции и эпигенетические изменения. Тем не менее, окончательная молекулярная связь между нарушенным протеостазом и другими признаками старения еще не установлена. В новом выпуске Science сообщают о комплексном биохимическом исследовании старения мозга у лучеперой рыбы Nothobranchius furzeri, которое определяет нарушенную выработку группы незаменимых белков как связь между нарушенным протеостазом и другими признаками старения. — Translational traffic jam in aging brains.