SciNat за май 2025 #2: стресс, депрессия и аутофагия, универсальный аромат диметилдисульфида и чем отличается человек от обезьяны?

11 мая 2025

SciNat за май 2025 #2: стресс, депрессия и аутофагия, универсальный аромат диметилдисульфида и чем отличается человек от обезьяны?

- 306

- 0

- 0

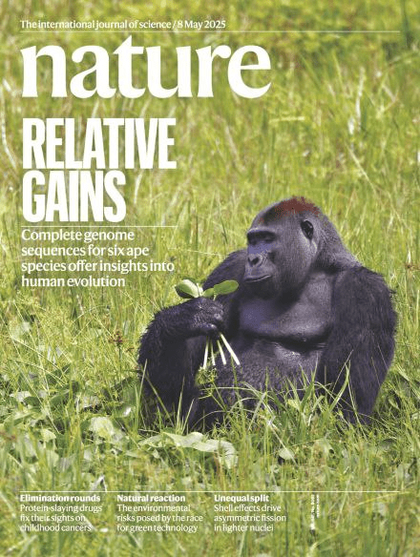

С тех пор, как был секвенирован геном человека, предпринимались попытки секвенировать геномы наших ближайших родственников — приматов для сравнения. Но геномы других видов обезьян большие, содержат значительное количество повторений, что затрудняет их секвенирование. Несмотря на это, в новом выпуске Nature пробел в знаниях о геномах обезьян восполнен, полностью расшифрованы последовательности геномов шести видов человекообразных обезьян. Среди них и горилла (Gorilla gorilla) с обложки. — Complete sequencing of ape genomes.

-

Автор

-

Редактор

Работы в новых выпусках Science и Nature посвящены темам, которые способны затронуть каждого. Ведь в них и расшифрованные геномы наших ближайших родственников — человекообразных обезьян, и связи между стрессом и депрессией, и прививки без уколов. Есть и пикантные новости, например, статья об эволюции растений, цветы которых пахнут тухлым мясом.

Эволюционная биология

Чем отличается человек от обезьяны?

Сложные регионы геномов человекообразных обезьян до настоящего времени исключались из сравнительных исследований. Участки с множеством повторов, изменчивые и другие сложные участки не были расшифрованы, без них наше понимание собственной эволюции нельзя назвать полным. В статье из Nature ученые представили геномы шести видов человекообразных обезьян: шимпанзе, бонобо, гориллы, борнейского орангутана, суматранского орангутана и сиаманга. А также провели их сравнительный анализ между собой. В полученных геномах представлены последовательности без пробелов, хромосомы известны от теломеры до теломеры. Расшифрованы такие сложные регионы, как главный комплекс гистосовместимости, локусы иммуноглобулинов и центромерная ДНК. Геномы помогут в будущих эволюционных исследованиях людей и наших ближайших ныне живущих родственников. — Complete sequencing of ape genomes.

Универсальный аромат диметилдисульфида

Мы редко представляем себе запах гниющего мяса, когда говорим о цветочных ароматах. Хотя многие растения, например представители рода Копытень, именно таким запахом привлекают своих опылителей. Самые разные цветы производят летучие вещества, часто диметилдисульфид (DMDS), чтобы создать этот аромат. Удивительно, что неродственные виды выбрали одно соединение, чтобы притвориться гниющим мясом. Для синтеза DMDS необходимы ферменты дисульфидсинтазы. Недавно ученые выяснили, как они независимо возникли у трех родов растений, включая Копытень. Все эти ферменты произошли от метантиолоксидазы (MTOX) — древнего фермента, присутствующего у многих организмов. Удивительно, но для превращения MTOX в дисульфидсинтазу достаточно всего нескольких аминокислотных замен. Такой простой путь возникновения фермента объясняет, почему цветы, производящие DMDS, широко распространены среди растений, имитирующих разлагающуюся органику. — Convergent acquisition of disulfide-forming enzymes in malodorous flowers.

Микробиология

Интегроны, как универсальная защита бактерий

Интегроны — это мобильные генетические элементы, которые способны захватывать и перемещать внутри генома одной бактерии и между бактериями группы генов — генные кассеты. Функции интегронов еще не полностью изучены. Про более мелкие интегроны в плазмидах известно, что они помогают бактериям защищаться от антибиотиков, а про их старших братьев — хромосомных интегронов известно меньше. Недавно была открыта одна из их функций. Оказалось, что они служат хранилищами систем защиты от бактериофагов. Исследование французских и канадских ученых показало, что в интегронах содержатся компактные генные кассеты для борьбы с бактериофагами. При этом они могут быть очень маленькими. Например, в Vibrio cholerae 16 из 88 кассет неизвестной функции оказались связаны с защитой бактерий от вирусов. Одна из них, система, которую ученые назвали Toutatis, кодирует белок всего из 63 аминокислот. Toutatis — это самая маленькая среди известных систем борьбы с бактериофагами. — Sedentary chromosomal integrons as biobanks of bacterial antiphage defense systems.

Нейробиология

Стресс, депрессия и аутофагия

Всем известно, что хронический стресс плохо влияет на здоровье. Его нередко связывают с депрессией, но механизмы и связи еще предстоит изучать. Один из механизмов описывают в статье из нового выпуска Nature. Хронический стресс препятствует аутофагии — процессу, при котором компоненты клетки доставляются внутрь лизосом и разрушаются в них. Так клетка проводит уборку — уничтожает ненужные, неработающие компоненты. Ученые показали, что у мышей нарушенная аутофагия вызывает повышенную активность нейронов в области латеральной габенулы. Активность этой зоны мозга связана с негативными эмоциональными состояниями, в том числе с депрессией, тревожным расстройством. В то же время антидепрессанты стимулируют аутофагию, подавляя активность латеральной габенулы. Ученые показали четкую связь между хроническим стрессом и депрессией. — Chronic stress drives depression by disrupting cellular housekeeping.

Кетамин от боли душевной

Исследования показывают, что кетамин способен быстро и эффективно облегчать симптомы депрессии — его действие проявляется уже через минуты или часы после внутривенного введения. Но успех длится недолго — эффект сохраняется всего несколько дней. Можно было бы проводить повторные уколы, но это опасно и затруднительно, сейчас кетамин применяется для наркоза и обезболивания, у лекарства присутствует ряд серьезных побочных эффектов. Да и уколы делать каждые 3 дня не большое удовольствие. В исследовании, опубликованном в Science, предложен способ продлить действие кетамина, как антидепрессанта. Если активировать сигнальный путь с участием белка ERK, то эффект можно продлить до месяцев. Ученые активировали путь ERK c помощью фармакологического ингибирования фосфатаз двойной специфичности (DUSP6). Возможно, подобные подходы после тщательного изучения помогут начать использовать кетамин в роли антидепрессанта. — Enhanced ERK activity extends ketamine’s antidepressant effects by augmenting synaptic plasticity.

Медицина

Перспективы вакцинации: капли в нос вместо уколов

Первая вакцина против натуральной оспы изобретенная Эдвардом Дженнером представляла собой содержимое пустул женщины, больной коровьей оспой. С тех пор человечество значительно продвинулось в разработке методов вакцинации. Особый прорыв произошел во время пандемии COVID-19, когда появились мРНК-вакцины, эффективно снижавшие тяжесть заболевания. Однако, несмотря на их способность вызывать мощный IgG-иммунный ответ, эти препараты не всегда предотвращали проникновение вируса через слизистые дыхательных путей.

Сейчас ученых все больше привлекают назальные вакцины, как способ бороться с респираторными инфекциями. В отличие от традиционных инъекций, они стимулируют не только системный иммунитет (IgG), но и местный, который обеспечивают секреторные IgA. Местный иммунитет способен блокировать вирус прямо на слизистой носа, снижая риск заражения и передачи патогена.

Разработка таких вакцин требует учета множества факторов: анатомии носовой полости, физиологических особенностей и даже близости к центральной нервной системе. Для их создания объединяются усилия микробиологов, иммунологов, биоинженеров и химиков, что позволяет разрабатывать инновационные варианты вакцинации, о которых подробнее можно узнать из обзора в Nature. — Nasal vaccines for respiratory infections.

Продукты опухоли, которые ее убивают

Неоантигены — это белки, которые производят опухолевые клетки. Они могут вызывать иммунный ответ, устраняющий опухоль. Такие пептиды могли бы использоваться для терапии опухолей, в том числе злокачественных, но пока известно мало специфичных для конкретного вида рака пептидов. Одно из исследований, описанных в последнем выпуске Nature, посвящено поиску неоантигенов, которые могли бы использоваться для лечения рака поджелудочной железы. Этот вид рака плохо поддается лечению: пятилетняя выживаемость после терапии — 20%. Ученые идентифицировали большое количество уникальных пептидов, которые синтезируются с некодирующих областей генома, некоторые из них оказались способны вызывать иммунный ответ, который уничтожает рак поджелудочной железы в доклинических моделях. Более того, некоторые из пептидов оказались общими для нескольких пациентов и не встречались у здоровых людей. Возможно, в будущем выделенные пептиды помогут в терапии рака поджелудочной железы. — Pancreatic cancer–restricted cryptic antigens are targets for T cell recognition.