Дело в клубнях. О дизайне исследования семейства генов NLP у картофеля

06 октября 2025

Дело в клубнях. О дизайне исследования семейства генов NLP у картофеля

- 114

- 0

- 1

Гуттузо, Ренато (1912–1987). «Картофель на желтой бумаге».

Рисунок в полном размере.

-

Автор

-

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Наше бюро расследований существует под названием «лаборатория генной и клеточной инженерии растений». Сейчас наша команда распутывает сеть операций, установившуюся в клетках картофеля испокон веков ради того, чтобы из года в год под землей появлялись клубни. Какой бы безобидной ни казалась наша работа, в ней много общего с приключениями детектива и шерифа.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2025/2026

Эта работа опубликована в номинации «Своя работа» конкурса «Био/Мол/Текст»-2025/2026.

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

Во времена, когда многие ученые сожалеют о повсеместной зацикленности на узких темах и отсутствии диалога, мы на примере собственной работы видим: можно сделать открытие из частной области важным глобально — дело во взгляде. Наша группа пытается углубить научные представления об образовании клубней у растений. Мы исследуем потенциальные гены-регуляторы этого процесса у картофеля. Довольно логичный на первый взгляд выбор модели приводит к ряду дополнительных загадок, ведь картофелю еще далеко до звания модели общегенетической. Так, мы должны разгадывать тайны древних генных семейств, просматривая ход эволюции на тысячи лет назад с помощью новейших методов, которым наш картофель окажется «по зубам».

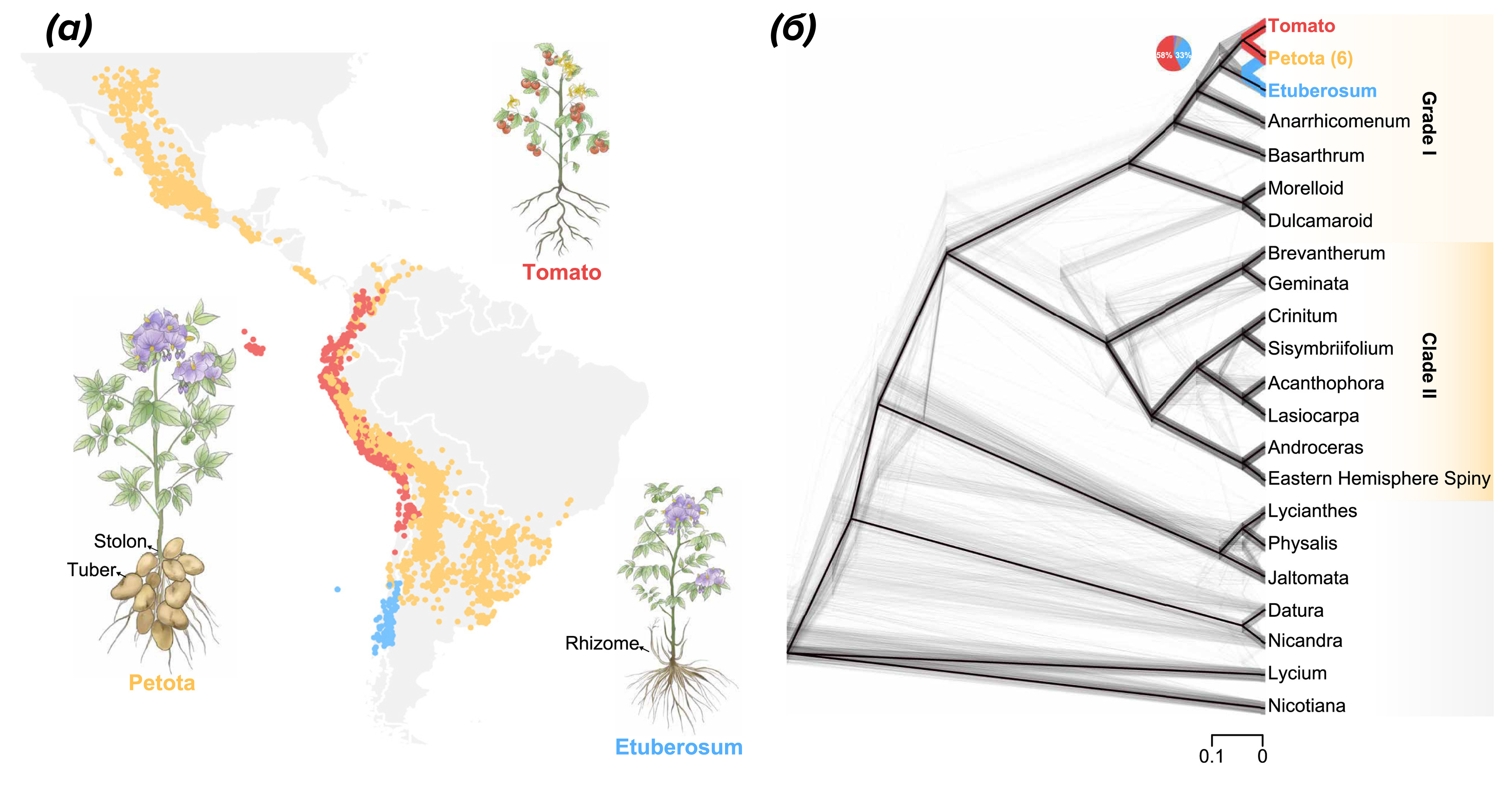

Семьи и роды — не только у людей

Чтобы оценить широкую перспективу исследований, которую скрывает прозаичная на первый взгляд тема клубней, стоит только представить, сколько преобразований и переключений должно произойти в растении, чтобы заставить побег расти не от земли, а вглубь нее; не удлиняться, а сжиматься; не расти и ветвиться, а спать. Несмотря на всю сложность этого процесса, в эволюции Покрытосеменных он возникал неоднократно. Наиболее известный широкой публике пример клубня — конечно, клубень картофеля Solanum tuberosum L. При этом среди ближайших родственников картофеля много видов, не образующих клубни. Род Solanum (Паслен) принято делить на три секции, к одной из которых относится другой «прирученный» паслен — томат. Наш картофель образует подземные клубненосные столоны из части побегов и относится к секции Petota, в то же время родственные виды из Etuberosum могут похвастаться схожей архитектурой побегов, но при этом полным отсутствием клубнеобразования. Установление родственных связей между этими тремя такими разными братьями, как оказалось, непростая задача. Свой взгляд на их происхождение отрисовали авторы исследования, недавно опубликованного в Cell (рис. 1) [1]. Такое различие родственных ветвей было подмечено в объемном исследовании картофельных геномов, приведшем в том числе к неожиданному открытию [2].

Рисунок 1. Географическое распространение и филогенетическое дерево представителей трех секций рода Solanum.

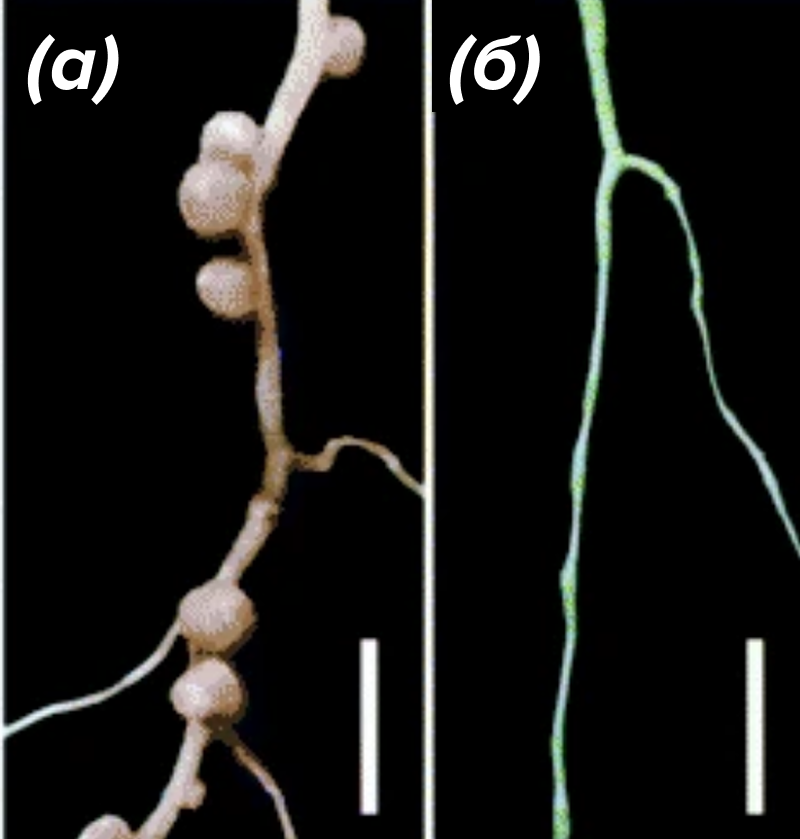

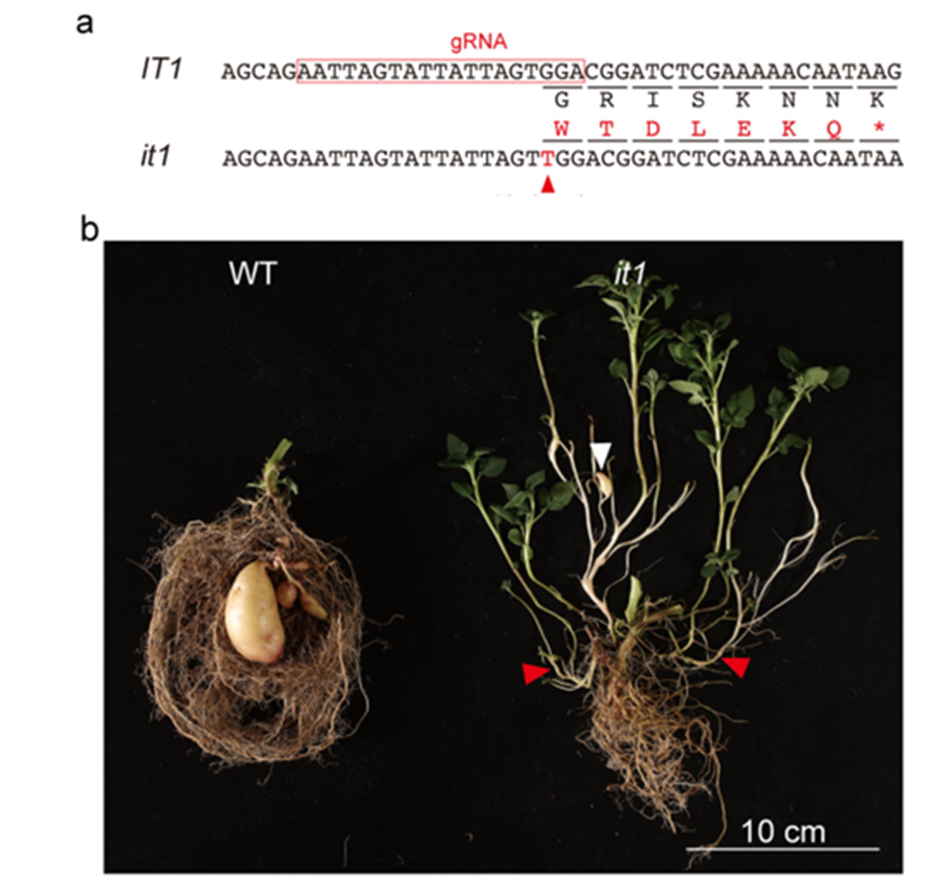

Исследователи проанализировали геномы различных представителей рода Solanum, среди которых — 45 геномов картофеля диких и культурных форм. В сравнении полных геномов клубненосных и неклубненосных видов был замечен ряд генов, один из которых по завершении исследования получил недвусмысленное название Identity of Tuber 1 (IT1). Растения, в которых ген утратил функцию после генетического редактирования, показывали полное отсутствие клубней в нормальных условиях для клубнеобразования у дикого типа (рис. 2). Авторы также обнаружили похожую на IT1 последовательность у представителей секции Etuberosum. Этот ген экспрессировался в их корневой системе, на основании чего авторы делают вывод, что IT1 в клубнеобразующих видах функционирует не один, а в сочетании с другими генами, чья функция у Etuberosum могла быть утрачена.

Рисунок 2. Результат генетического редактирования гена StIT1: генотип и фенотип.

Мы продолжили работу с последовательностью гена IT1. Он выступил в роли мишени или, как говорят в остросюжетных фильмах, «живца», с помощью которого мы ловили NLP, NIN-like proteins. О переводе и расшифровке этого названия поговорим отдельно.

О том, как один след вывел на широкую дорогу

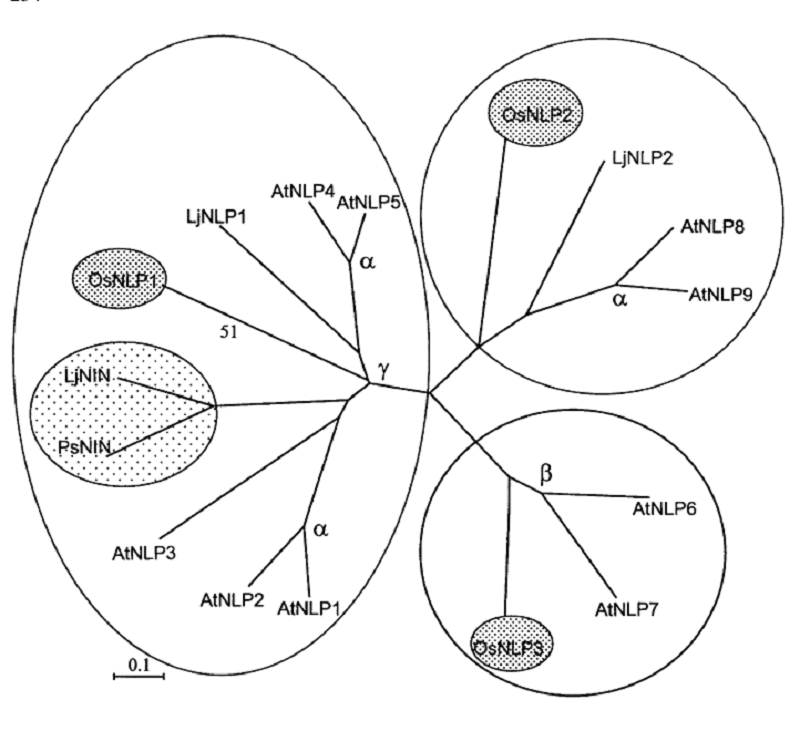

Для того, чтобы представить вам наших главных подозреваемых, стоит вновь сделать небольшое ботаническое отступление. Известно, что растения редко живут поодиночке: повсеместно встречаются симбиозы с грибами и бактериями. Ставший классическим пример подобного соседства — растения семейства Бобовые и азотфиксирующие бактерии различных видов, заселяющих их корневую систему. Вспомним, что растения способны строить органические вещества для себя только путем фотосинтеза. Эти подвластные им реакции отлично снабжают организм углеводами, но вот все сырье для азотсодержащих соединений приходится выуживать из окружающей среды. Растения разных групп в этом вопросе изобретательны, даже, как видно, налаживают связи с симбионтами. Внимание генетиков и физиологов растений уже не первое десятилетие приковано к симбиотическим клубенькам Бобовых. Своего рода сенсацией стало открытие в 1999 году гена, чья работа, подобно мастер-выключателю, определяет запуск всего процесса формирования клубенька [3]. Авторы назвали ген NODULE INDUCING — NIN. Неудивительно, что по своей сути переключатель оказался транскрипционным фактором — его работа проиллюстрирована на рис. 3. Дальнейшее исследование последовательности NIN показало, что с обнаружением его ученые наткнулись на гораздо большее. Как видно из рис.4, гены, кодирующие NIN-подобные белки, обнаружились в геномах растений далеко за пределами семейства Бобовых: среди них был и рис, и резуховидка (Arabidopsis thaliana L.) — модельный объект генетики растений, — и даже хламидомонада [4].

Чем дальше шло исследование семейства этих генов, NLP, тем больше раскрывался потенциал их функций. Во-первых, их обязательный для всех ТФ ДНК-распознающий домен оказался нетипичным и довольно древним, возникшим в эволюции предположительно еще до выделения ветви Viridiplanta [5]. Помимо него, NLP обладают белок-связывающим доменом, что позволяет им образовывать димеры с другими ТФ [6]. Наконец, они наделены доменом, способным воспринимать сигнал от малых молекул. Подобная активность у NLP Бобовых позволяет им регулировать процессы ассимиляции азота, следующие за образованием клубеньков. Они принимают сигнал от накапливающегося иона нитрата и подавляют дальнейшее развитие клубеньков по петле обратной связи [7]. И здесь в истории наступает неожиданный поворот: NIN не имеет функционального сигнального домена. Он выступает исключением из всего уклада NLP, и именно за счет этого «дефекта» способен накапливаться в ядрах клеток в отсутствие нитрата, то есть в то время, когда клубеньки еще нужны. Так тропа изучения NLP разветвляется еще сильнее: они получают репутацию «азотных» регуляторов вообще.

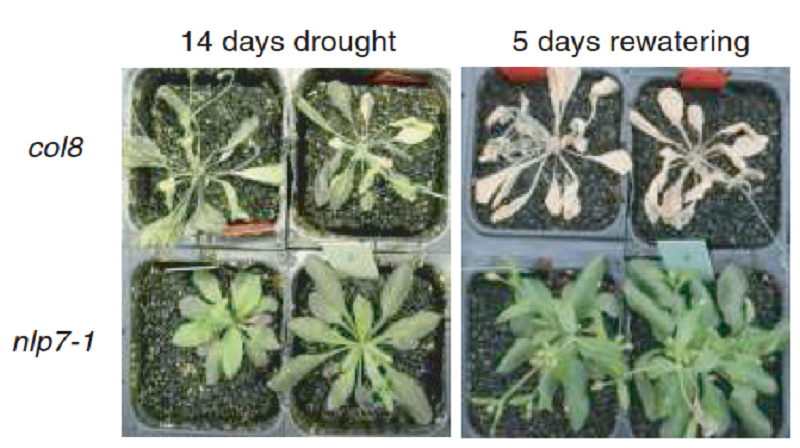

Теперь приоритетный объект сменился, и самым изученным NLP можно по праву назвать NLP7 арабидопсиса. На его примере проиллюстрирована и локализация белков NLP в клетке, и их связь с фитогормонами, и много чего еще [8], [9]. В частности, он регулирует транскрипцию гена NRT1.1 — еще одного интересного персонажа, способного и воспринимать нитрат, и транспортировать [10]. Экспрессия этой парочки наблюдается, среди прочего, в запирающих клетках устьиц. Там NRT1.1 играет, как оказалось, немалую роль в регуляции апертуры устьиц, — а оно и понятно, нитрат — заряженная частица, а значит, его транспорт вносит свою лепту в общий потенциал клеточного раствора и, следовательно, тургор. Что влечет за собой нарушение открытия устьиц у мутантов nlp7? Отсутствует транспортер нитрата, снижается испарение воды из тканей листа и, как следствие... повышается устойчивость к засухе! Причем результат на лицо (рис. 5) даже без дополнительных измерений биомассы. Эта неожиданная находка [11] позволяет добавить в широкий список полномочий NLP еще и регуляцию водного режима.

Рисунок 4. Фенотип растений резуховидки контрольной линии col8 и линии с потерей функции гена AtNLP7 в ответ на засуху и восстановление полива.

Прорубать тропу непросто

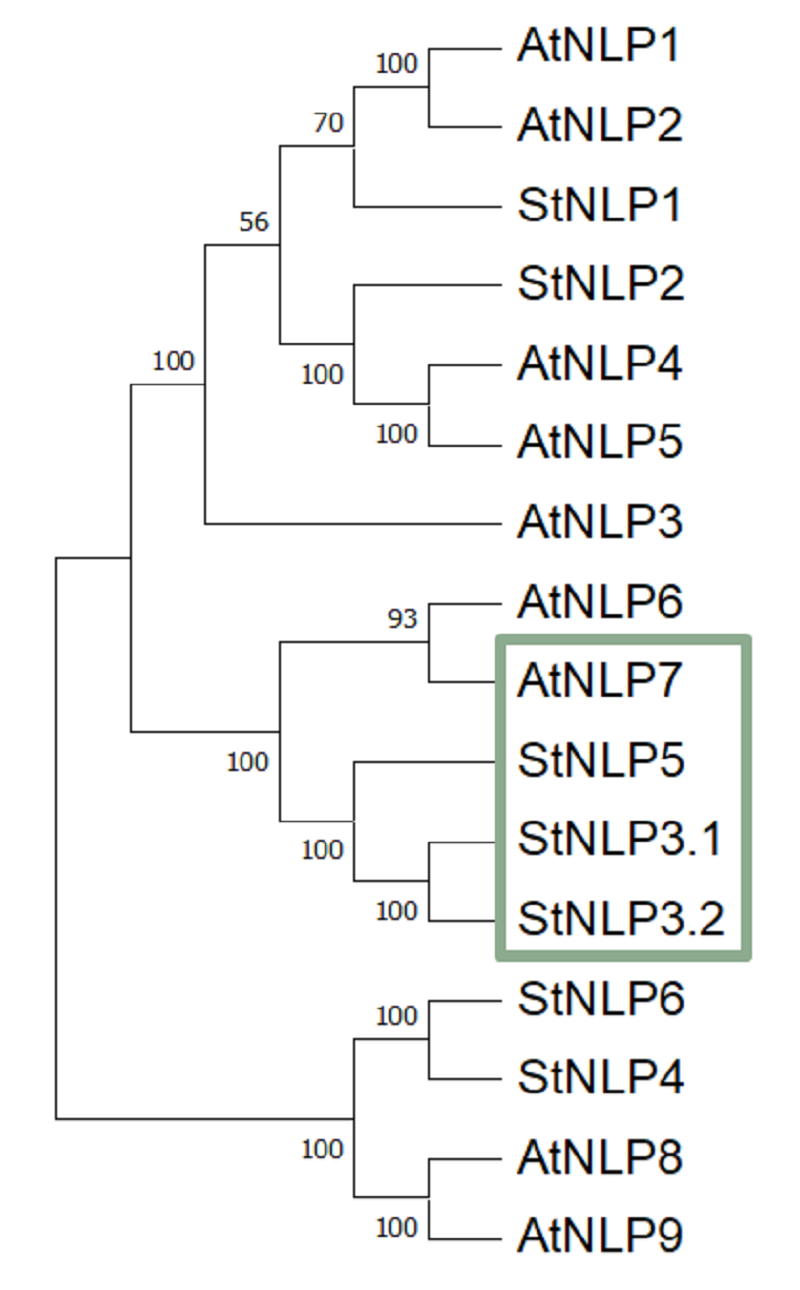

Рисунок 5. Фрагмент полученной дендрограммы сходства белков NLP разных видов растений. Представлены NLP картофеля (Solanum ruberosum) и Arabidopsis thaliana. StNLP3 и StNLP5 — ближайшие гомологи AtNLP7.

из материалов, представленных на конференции X Съезд общества физиологов растений России «Биология растений в эпоху глобальных изменений климата» (Уфа, 18–23 сентября 2023 г.)

Кроме нескольких букв, в клубнях и клубеньках мало чего общего. Клубеньки формируются из разрастающихся корневых волосков, а клубни — из побегов. Цель формирования клубенька — симбиоз, а клубня — создание собственных запасов. Тем не менее, азот важен для обоих процессов. Засуха же — источник уязвимости для многих сортов картофеля. Так «многопрофильность» NLP побудила нас разобраться в их значении для развития клубней картофеля.

Конечно, нельзя разобраться в тайных делах, не представляя даже лиц подозреваемых. Выражаясь языком молекулярно-генетическим, — без идентификации генов. Стоит признаться, что мы своего рода везунчики. Пусть картофель и не считается модельным объектом, но геном его секвенирован и собран до хромосом. Это позволило нам выявить NLP по сходству с аннотированными белковыми последовательностями NLP других видов растений. На выходе мы получили состав банды: шесть генов, с одного из которых синтезируется еще и два транскрипта. Их сходство с белками NLP арабидопсиса показано на рисунке 6. Для начала анализа их работы мы вновь прибегли к поиску по сходству, выбрав из всего семейства двух ближайших гомологов уже упомянутого, прославленного AtNLP7. Ими оказались, в нашей нумерации, StNLP5 и StNLP3, о которых еще будет сказано.

Далее следует работа молекулярная, требующая особой оговорки: любой генно-инженерный метод применительно к картофелю обрастает нюансами. Так, секвенирован геном не простого картофеля, а искусственного сорта, так называемого дигаплоида [12]. В действительности же используемый в сельском хозяйстве и в лабораторной практике картофель — это множество тетраплоидных сортов. Понять составителей референсного генома легко. Количество наборов ДНК в ядре прямым образом влияет на качество секвенирования: чем больше аллелей, тем больше различий, и тем сложнее составить консенсус, на который будут ориентироваться исследователи по всему миру! На практике возникает две проблемы: последовательности генов лабораторного сорта отличаются от референса, а аллели генов лабораторного сорта отличаются друг от друга, причем их в клетке может быть до четырех вариантов. Это наносит свои отпечатки на эффективность генетического редактирования CRISPR/Cas9 — метода, основанного на точном прицеливании нуклеазы, наносящей разрыв в гене. Подробнее о том, как эта технология была позаимствована из природы и адаптирована для лабораторий, можно прочитать на «Биомолекуле» [13]. Конечно, много обсуждается применение редактирования в генной терапии и в исследованиях на клеточных культурах. Знакомые генетики, работающие с клетками человека или животных, иногда удивляются, когда слышат, что мы выбрали по две последовательности-мишени в каждом из изучаемых генов [14]. Тем не менее, такой шаг легко объяснить, вспомнив особенности картофеля. С одной стороны, это увеличивает шансы редактирования: если в неизвестных нам аллелях в одной мишени находится замена, отчего нуклеаза становится не способна ее узнать, то «про запас» остается еще одна. Также при сборке плазмидного вектора для редактирования мы сделали выбор в пользу того, что содержала перед кассетой с геном Cas9 энхансер, то есть последовательность, повышающую синтез рабочего белка в клетках трансгенных растений. Все-таки, даже с точно подобранными мишенями, Cas9 должна разрезать ДНК с четырьмя копиями гена, и подмога ей не помешает.

С учетом этих модификаций мы ждем — в самом оптимистичном случае — появление крупных делеций в целевом гене из-за выпадения участка между двумя мишенями редактирования. Однако даже изменение всего в несколько нуклеотидов, что тоже возможно, способно привести к потере функции гена. Поскольку редактирование — процесс вероятностный, и даже успешное распознавание мишени не всегда приводит к появлению перестроек, мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить выборку трансгенных растений. Так, по прошествии двух лет уже было проведено порядка пяти раундов трансформации картофеля и выделена ДНК из более чем тридцати растений-регенерантов, однако все эти цифры — не для хвастовства, ведь подтвердить наличие перестроек удается лишь в редких случаях. Генетическое редактирование растений становится все более доступным, но каждый исследователь, выбирающий для работы CRISPR-Cas9, должен быть готов работать «вдолгую».

Закинем сеть!

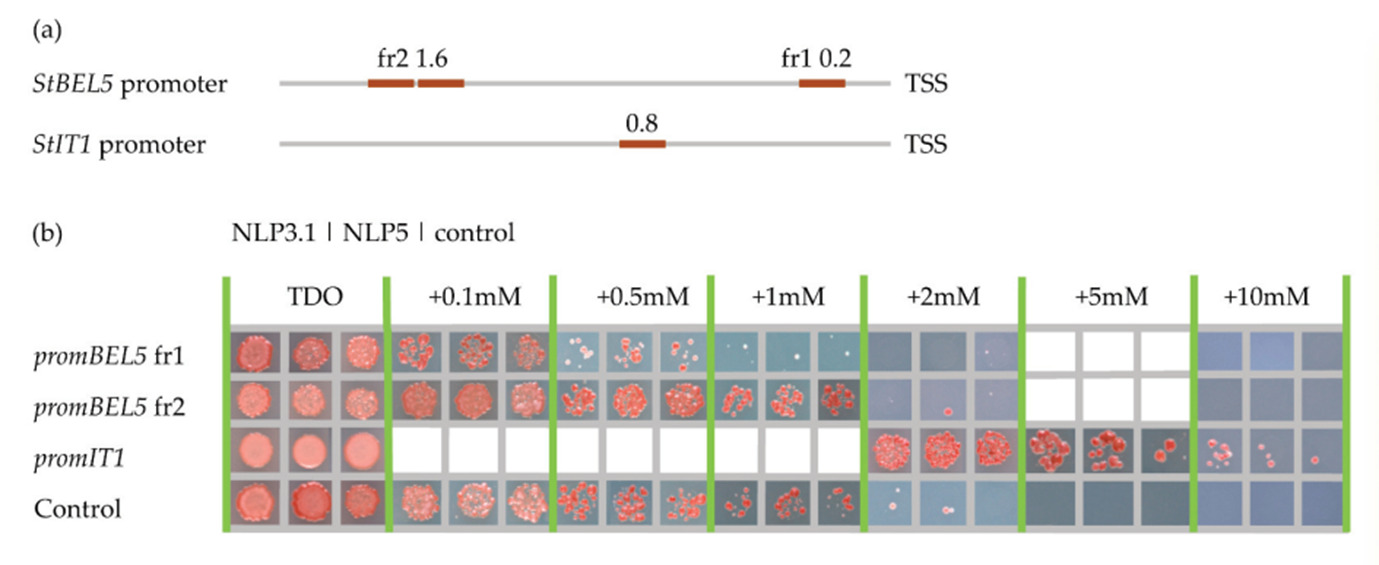

Среди прочего, мы решили проверить возможность взаимодействия NLP с промоторами уже известных регуляторов клубнеобразования. Конечно, выбор не был случайным. Для NLP известны и последовательности распознаваемых ДНК-сайтов. Их наличие в промоторе изучаемого гена можно легко проверить in silico. Среди генов-кандидатов оказался и IT1. Взаимодействие StNLP3 и StNLP5 с его промотором было показано в эксперименте с одногибридной дрожжевой системой (рис. 7) [15]. Этот метод хорош в качестве «первой прикидки» в проверке возможных взаимодействий: в нем ДНК и белок сочетаются в изолированной системе — клетках дрожжей Saccharomyces cerevisiae. При этом они оказываются «сшиты» соответственно с фрагментом ДНК и белка дрожжей, взаимодействие которых обеспечивает один из выбранных исследователем путей метаболизма, например, синтез аминокислоты гистидина. Так и выходит, что если ваши подозреваемые способны провзаимодействовать, они потащат за собой дрожжевые факторы, а вы увидите рост колоний на чашке со средой без добавленного гистидина.

Рисунок 6. Результаты эксперимента по проверке взаимодействия белков StNLP3 и StNLP5 с фрагментами промоторов генов-регуляторов клубнеобразования. Рост дрожжей сохраняется на селективной среде с повышающимися концентрациями ингибирующего агента — показана возможность взаимодействия с промотором StIT1.

Дрожжевые системы — одногибридная, а также дигибридная (для анализа партнерства двух белков) и прочие их модификации — развиваются уже не один десяток лет, и, наверняка, для любой цели по изучению взаимодействий найдется свой протокол. Кратко о требованиях к постановке такого эксперимента говорит обновляемая статья на BitesizedBio.

Подобный подход можно сравнить с поиском по досье. В романе Трумена Капоте «Хладнокровное убийство» детективы начинали так же, проверяя всех бывших работников фермы на причастность к смерти ее хозяина. Казалось, что их поиски длятся вечность, и положил им конец лишь некий Флойд Уэллс, выдавший подозреваемых самостоятельно. Сам находящийся на тот момент в заключении, он вспомнил, как сдал местонахождение фермы своим сокамерникам, ныне бежавшим рецидивистам (просим прощения за спойлер). На подобный успех нам рассчитывать не приходится — ДНК пока не научилась посылать письма. Поскольку на текущий момент наши проверки, увы, не пополняют список кандидатов на взаимодействие с NLP, мы собираемся действовать более решительно: устроить облаву и поймать их с поличным. Говоря более буквально, наш следующий шаг в поиске мишеней NLP — метод ChIP-Seq. Один из новейших подходов в сфере изучения взаимодействий, он позволяет связать белки с хроматином (Chromatin), фрагментировать его и извлечь только интересующие исследователя комплексы ДНК-белок с помощью антител (ImmunoPrecipitation). После отделения белки смываются, а с ДНК производится чтение (Sequencing). Во-первых, этот метод позволит выловить все комплексы сразу, после чего, в идеале, установить соответствие между фрагментами связанных NLP промоторов и участками генома, о которых нам хоть что-либо известно. Во-вторых, эксперимент предполагает проверку взаимодействия в физиологических условиях, непосредственно в ядрах растительных клеток, что укорачивает тропу к истине. В противовес этому, в случае с дрожжевыми системами выявленное взаимодействие требует подтверждений в несколько этапов, непосредственно in planta. Как и в случае с другими новейшими генно-инженерными методами, ChIP-seq на растениях встречается еще реже, чем на животных. Даже если процедура иммунопреципитации отработана, ей предшествует трудоемкая подготовка растений, в которых целевой белок будет содержать метку, а также подбор условий для выделения ядер под конкретный объект. Мы намерены испробовать протокол, предложенный ранее для Arabidopsis thaliana [16]. Об успешности этой затеи, надеемся, мир вскоре узнает из наших публикаций.

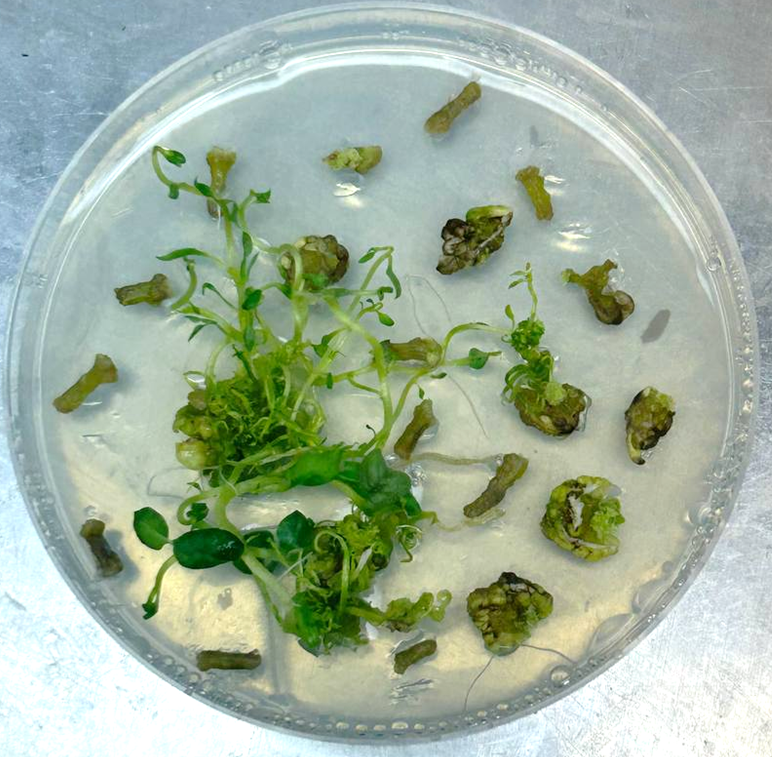

Рисунок 7. Регенерация трансгенных растений картофеля в культуре in vitro после трансформации конструкцией для генетического редактирования гена NLP5.

из архива автора статьи

Помимо поиска взаимодействий NLP с ДНК, мы стремимся дать и общую характеристику представителей этого семейства у картофеля. Для этого мы получаем растения со сверхэкспрессией и с подавлением экспрессии генов (рис. 8), изучаем и белок-белковые взаимодействия NLP с другими факторами. Эта работа позволит нам в идеале изобразить разветвленную сигнальную сеть, в которой NLP займут свое место рядом с известными регуляторами клубнеобразования и добавят ей новую плоскость: о реакции процесса на азот. Дополнение подобной сети сопоставимо с накалыванием новой булавки с красной нитью на пробковую доску детектива.

Несмотря на трудности и на все ширящееся пространство неизвестности, мы смотрим на проект с оптимизмом: даже одна связь, которую нам удастся установить, ощущается действительно значимой в исследовании такого разнопланового генного семейства, такого фундаментального адаптивного процесса и такой дорогой сердцу многих картошки.

Литература

- Zhiyang Zhang, Pingxian Zhang, Yiyuan Ding, Zefu Wang, Zhaoxu Ma, et. al.. (2025). Ancient hybridization underlies tuberization and radiation of the potato lineage. Cell. 188, 5249-5265.e15;

- Dié Tang, Yuxin Jia, Jinzhe Zhang, Hongbo Li, Lin Cheng, et. al.. (2022). Genome evolution and diversity of wild and cultivated potatoes. Nature. 606, 535-541;

- Leif Schauser, Andreas Roussis, Jiri Stiller, Jens Stougaard. (1999). A plant regulator controlling development of symbiotic root nodules. Nature. 402, 191-195;

- Leif Schauser, Wioletta Wieloch, Jens Stougaard. (2005). Evolution of NIN-Like Proteins in Arabidopsis, Rice, and Lotus japonicus. J Mol Evol. 60, 229-237;

- Camille Chardin, Thomas Girin, François Roudier, Christian Meyer, Anne Krapp. (2014). The plant RWP-RK transcription factors: key regulators of nitrogen responses and of gametophyte development. Journal of Experimental Botany. 65, 5577-5587;

- Mineko Konishi, Shuichi Yanagisawa. (2019). The role of protein-protein interactions mediated by the PB1 domain of NLP transcription factors in nitrate-inducible gene expression. BMC Plant Biol. 19;

- Hanna Nishida, Sachiko Tanaka, Yoshihiro Handa, Momoyo Ito, Yuki Sakamoto, et. al.. (2018). A NIN-LIKE PROTEIN mediates nitrate-induced control of root nodule symbiosis in Lotus japonicus. Nat Commun. 9;

- Chloé Marchive, François Roudier, Loren Castaings, Virginie Bréhaut, Eddy Blondet, et. al.. (2013). Nuclear retention of the transcription factor NLP7 orchestrates the early response to nitrate in plants. Nat Commun. 4;

- Narender Kumar, , Chloe Caldwell, Anjali S Iyer-Pascuzzi. (2023). The NIN-LIKE PROTEIN 7 transcription factor modulates auxin pathways to regulate root cap development in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany. 74, 3047-3059;

- Tony Remans, Philippe Nacry, Marjorie Pervent, Sophie Filleur, Eugene Diatloff, et. al.. (2006). The Arabidopsis NRT1.1 transporter participates in the signaling pathway triggering root colonization of nitrate-rich patches. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. 103, 19206-19211;

- Loren Castaings, Antonio Camargo, Delphine Pocholle, Virginie Gaudon, Yves Texier, et. al.. (2009). The nodule inception‐like protein 7 modulates nitrate sensing and metabolism in Arabidopsis. The Plant Journal. 57, 426-435;

- The Potato Genome Sequencing Consortium. (2011). Genome sequence and analysis of the tuber crop potato. Nature. 475, 189-195;

- РНК, ножницы, геномы: объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2020;

- Мыскова А. В., Ганчева М. С., Лутова Л. А. Изучение функций транскрипционных факторов NLP у картофеля и анализ их взаимодействия с регуляторами клубнеобразования. Международный Конгресс «VIII Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 300-летию российской науки и высшей школы». Саратов, 14–19 июня 2024 года. Издательский дом «Петрополис», Санкт-Петербург, 2024;

- Maria S. Gancheva, Lyudmila A. Lutova. (2023). Nitrogen-Activated CLV3/ESR-Related 4 (CLE4) Regulates Shoot, Root, and Stolon Growth in Potato. Plants. 12, 3468;

- Anne-Valérie Gendrel, Zachary Lippman, Rob Martienssen, Vincent Colot. (2005). Profiling histone modification patterns in plants using genomic tiling microarrays. Nat Methods. 2, 213-218.