Новая эра удобрений: почвенные бактерии, благоприятно влияющие на рост и развитие культурных растений

20 февраля 2025

Новая эра удобрений: почвенные бактерии, благоприятно влияющие на рост и развитие культурных растений

- 1364

- 0

- 5

Биоудобрения на основе бактерий стимулируют рост сельскохозяйственных растений.

Рисунок в полном размере.

рисунок авторов

-

Авторы

-

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В зтой статье мы рассказываем о ризосферных бактериях, обитающих на корнях растений и способствующих росту растений. Такие бактерии стимулируют рост растений за счет фиксации атмосферного азота, растворения органических и неорганических фосфатов, секреции сидерофоров, ауксинов и других полезных соединений. Микробы с «полезными свойствами» перспективны в качестве биоудобрений в сельском хозяйстве. Мировой опыт показывает, что использование консорциумов, в которых собраны полезные бактерии с разными активностями, позволяет сократить расход удобрений при сопоставимой урожайности и в целом является крайне перспективным для агрономии.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2024/2025

Эта работа опубликована в номинации «Своя работа» конкурса «Био/Мол/Текст»-2024/2025.

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

«Зеленая революция» во второй половине двадцатого века способствовала увеличению урожайности сельскохозяйственных растений и росту производимой продукции, в том числе благодаря активному использованию минеральных удобрений в сельском хозяйстве. К сожалению, избыточное внесение минеральных удобрений оказывает негативное влияние на окружающую среду. Кроме того, их применение приводит к снижению разнообразия микроорганизмов, населяющих почву, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на плодородии [1].

На сегодняшний день одно из перспективных направлений развития сельского хозяйства — это разработка биоудобрений [2] на основе бактерий, повышающих урожайность растений. В англоязычной литературе широко используют сокращение PGPB (plant growth-promoting bacteria) и PGPR (plant growth-promoting rizobacteria), так как обычно речь идет именно о ризосферных бактериях, которые обитают на корнях у растений.

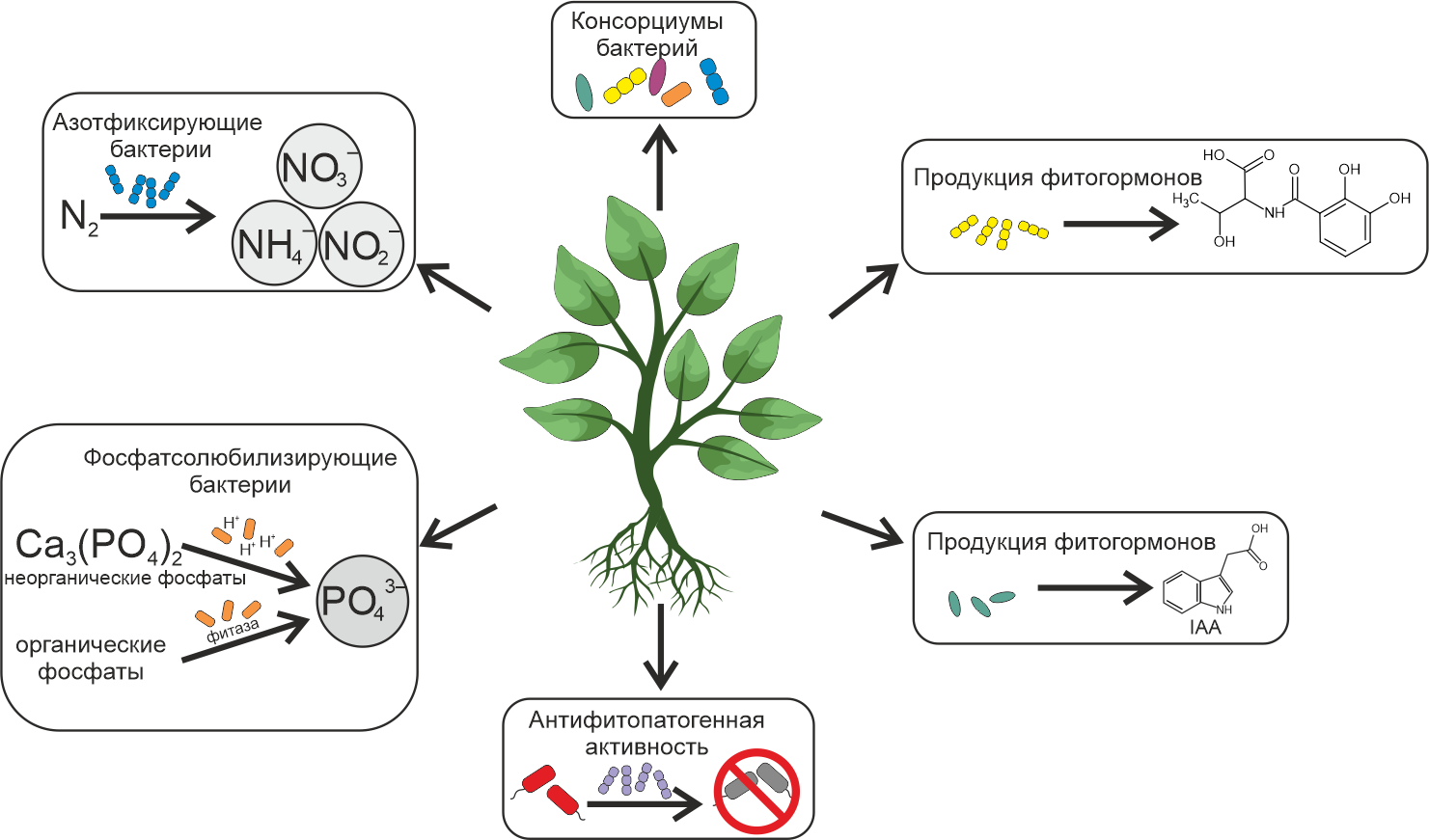

Бактерии, стимулирующие рост растений, а также их консорциумы, могут естественным образом усиливать линейный рост и увеличивать биомассу растений, фиксируя атмосферный азот, синтезируя фитогормоны и сидерофоры, стимулируя усвоение питательных веществ растениями. К благоприятным для растений свойствам также относят подавление почвенными бактериями вредителей и патогены [3]. Такие бактерии взаимодействуют непосредственно с корнями растений и повышают устойчивость последних к неблагоприятным условиям окружающей среды.

В следующих разделах мы поговорим о важных характеристиках почвенных бактерий, которые оказывают положительное влияние на рост и продуктивность растений, а также методах выявления таких бактерий, анализа их биологической активности и получения консорциумов из нескольких бактерий для разработки биоудобрений.

Азотфиксирующие бактерии

Азотфиксирующие бактерии являются, пожалуй, наиболее изученными среди всех почвенных микроорганизмов, благоприятно влияющих на рост и развитие растений. Первой выделенной азотфиксирующей бактерией была Azotobacter chroococcum, открытая в 1901 году голландским микробиологом Мартином Бейеринком. Для выращивания культур таких бактерий в лаборатории используют селективные среды, на которых могут расти только бактерии-азотфиксаторы.

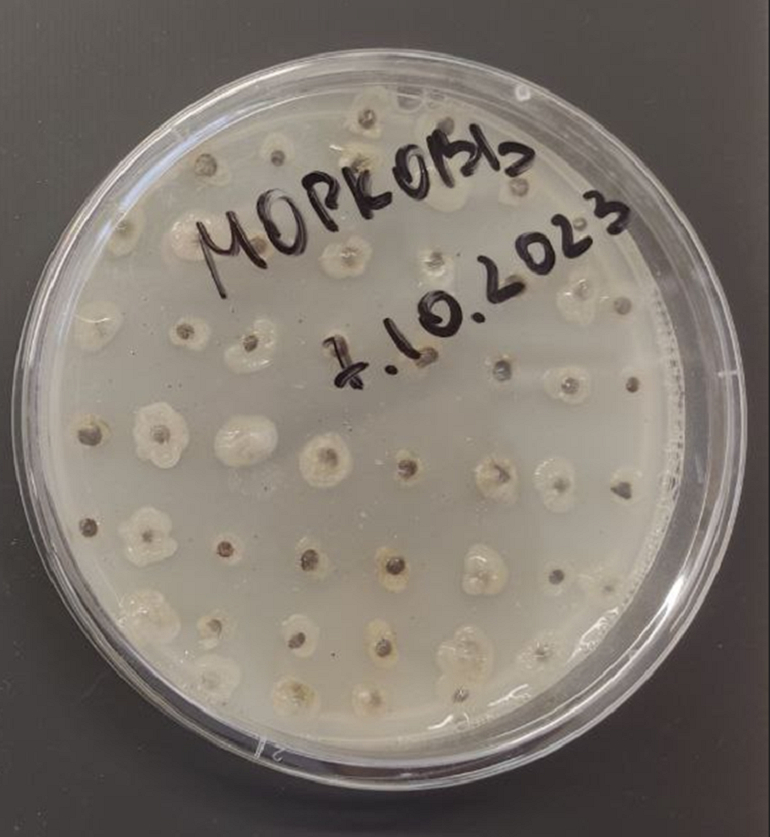

Рисунок 1. «Обрастание» бактериями комочков почвы, собранной на морковной грядке, на селективной питательной среде Эшби. Колонии некоторых бактерий, например, рода Azotobacter, часто со временем темнеют, что вызвано синтезом ими мелатонина.

фото Сергея Седых

Для этого подходит, например, среда Эшби, которая не содержит источников азота, а значит, на ней могут существовать только те бактерии, которые улавливают азот из воздуха. Комочки влажной почвы раскладывают на среде Эшби. Через несколько дней вокруг комочка начинает расти колония азотфиксирующих бактерий и бактерий, паразитирующих на азотфиксаторах. На рисунке 1 приведена фотография чашки Петри с комочками почвы, обрастающими колониями азотфиксирующих бактерий.

Затем для идентификации микроорганизмов на чашке используют морфологические признаки, такие как форма и цвет бактерий и их колоний, окрашивание по Граму, секвенирование генов 16S рРНК [4]. Сочетание этих методов позволяет определить бактерию до уровня рода, вида или штамма.

Среди азотфиксаторов выделяют два типа бактерий. Первый тип — симбиотические азотфиксирующие бактерии (в первую очередь, рода Rhizobium и других). Они обитают в клубеньках бобовых и наверняка известны читателю из школьного учебника биологии. Как правило, такие бактерии можно вырастить на чашке со средой Эшби из почвы, взятой с грядки, на которой рос горох, соя или другие бобы. Второй тип — это свободноживущие азотфиксирующие бактерии, обитающие на корнях растений. Их распространенность в почве зависит от климата, рН и многих других факторов (обычно такие бактерии хорошо распространены на «щелочных» почвах, в которых много карбонатов). Также считается, что свободноживущие азотфиксирующие бактерии фиксируют азот только в условиях дефицита минерального азота в почве из-за крайне высоких энергозатрат на этот процесс [5].

Считается, что фиксация атмосферного азота является вторым по важности биогеохимическим процессом после фотосинтеза. Благодаря азотфиксирующим почвенным бактериям значительное количество азота становится доступным для растений.

Бактерии, солюбилизирующие фосфаты

Почва может содержать как неорганические, так и органические нерастворимые фосфаты, которые недоступны для корней растений и делают, казалось бы, плодородную почву неплодородной. Некоторые почвенные бактерии обладают способностью солюбилизировать — «растворять» органические и неорганические соединения фосфора, повышая их биодоступность [6]. Фосфат-солюбилизирующей активностью обладают бактерии из родов Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium и многих других.

Неорганические соединения фосфора в почве могут быть представлены апатитами, штренгитом, варисцитом и другими соединениями, а также нерастворимыми фосфатами железа, алюминия и кальция. Основной механизм, с помощью которого бактерии разных родов растворяют минеральный фосфат, — это секреция органических кислот: уксусной, адипиновой, масляной, лимонной, фумаровой и других (рис. 2) [7]. В том числе, эти кислоты образуются непосредственно в процессе биологического окисления глюкозы (лимонная, яблочная, молочная, щавелевая, уксусная) и других органических соединений.

Рисунок 2. Химические структуры некоторых органических кислот, синтезируемых фосфат-солюбилизирующими бактериями.

рисунок Анны Тимофеевой

Органические кислоты, секретируемые бактериями, закисляют среду и хелатируют ионы металлов из соответствующих неорганических соединений, что в конечном итоге приводит к растворению фосфатов. Эффективность солюбилизации зависит от силы и химической структуры органических кислот. Например, карбоновые кислоты, содержащие одну карбоксильную группу, менее эффективны, чем дикарбоновые или трикарбоновые кислоты, а ароматические органические кислоты менее активны, чем соответствующие алифатические аналоги.

Фосфорные удобрения вместе с калийными удобрениями делят второе и третье место по мировому производству после азотных удобрений. Фосфор имеет исключительное важное значение для растений и других живых организмов. В клетках фосфор присутствует в виде орто- и пирофосфатов, в составе фосфопротеинов, фосфолипидов, нуклеиновых кислот, гексозофосфатов и других соединений. У позвоночных животных фосфор, наряду с кальцием, входит в состав костной ткани. А вот в клетках растений основной формой органического депо фосфора является фитиновая кислота. Она образует соли (фитаты) с катионами железа, цинка, кальция, магния и других металлов. После окончания жизненного цикла фосфор, содержащийся в растительных и животных тканях, попадает в почву. Для усвоения корнями растений все эти молекулы должны быть преобразованы в растворимые ионные формы. Органические соединения метаболизируются ферментами, выделяемыми в окружающую среду фосфат-солюбилизирующими бактериями: кислыми и щелочными фосфатазами и фитазами. Интересен тот факт, что секреция фосфатаз почвенными бактериями зависит от содержания свободного фосфора в почве и от доступности минерального азота, что указывает на тесную связь между процессами фиксации азота и растворения фосфата [8].

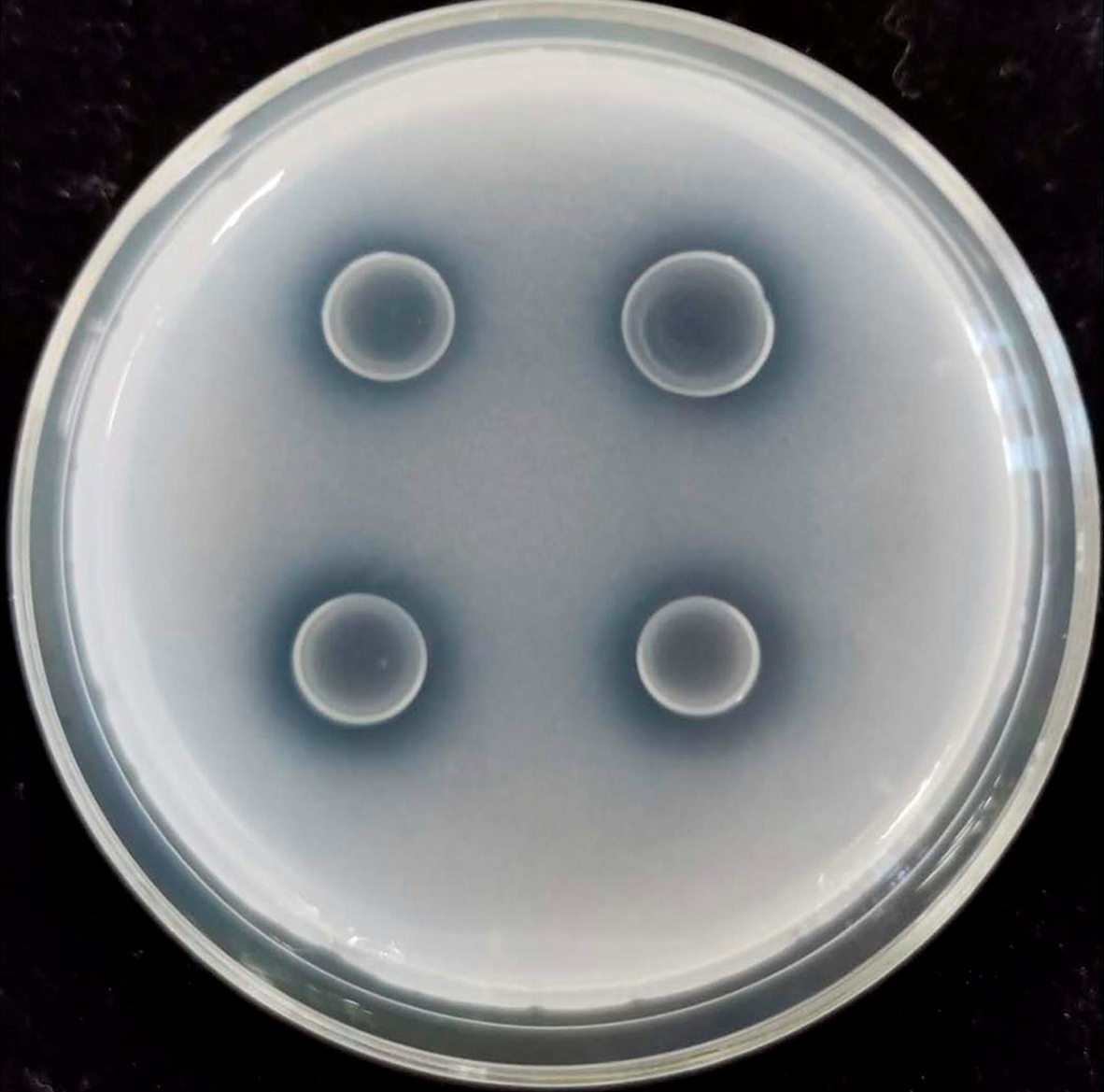

Рисунок 3. Бактерии на среде Пиковской, содержащей неорганический фосфат.Вокруг колоний бактерий образуются прозрачные ореолы за счет растворения фосфата кальция.

Для обнаружения фосфат-солюбилизирующей активности бактерии выращивают на среде, которая содержит нерастворимый органический или неорганический фосфат, в качестве единственного источника фосфата: например, лецитин (органический фосфат) или фосфат кальция (гипс) — Ca3(PO4)2. Из-за того, что эти соединения нерастворимы, соответствующие культуральные среды — непрозрачные. Секреция кислот или ферментов бактериями приводит к их растворению. На рисунке 3 приведены зоны солюбилизации фосфата на такой среде [9]. Среда, содержащая нерастворимый фосфат, выглядит серой, зоны солюбилизации — как просветления. Часто бактерия обладает способностью солюбилизовать и органические, и неорганические фосфаты.

Бактерии, секретирующие сидерофоры

Железо является одним из наиболее распространенных химических элементов в земной коре, однако его доступность для усвоения корнями растений крайне мала из-за быстрого окисления ионов Fe2+ до ионов Fe3+ в окружающей среде, а они нерастворимы. В этом случае на помощь также приходят бактерии, которые секретируют сидерофоры — органические соединения с высоким сродством к Fe3+. Сидерофоры участвуют в преобразовании ионов Fe3+ в форму, доступную для растений, чем способствуют росту и развитию [10]. Как уже было сказано ранее, ионы железа жизненно необходимы для фотосинтеза, фиксации атмосферного азота и многих других процессов обмена веществ. Таким образом, «обеспечение» растений «железом» — это не менее важная функция почвенных бактерий, чем те, что обсуждались выше.

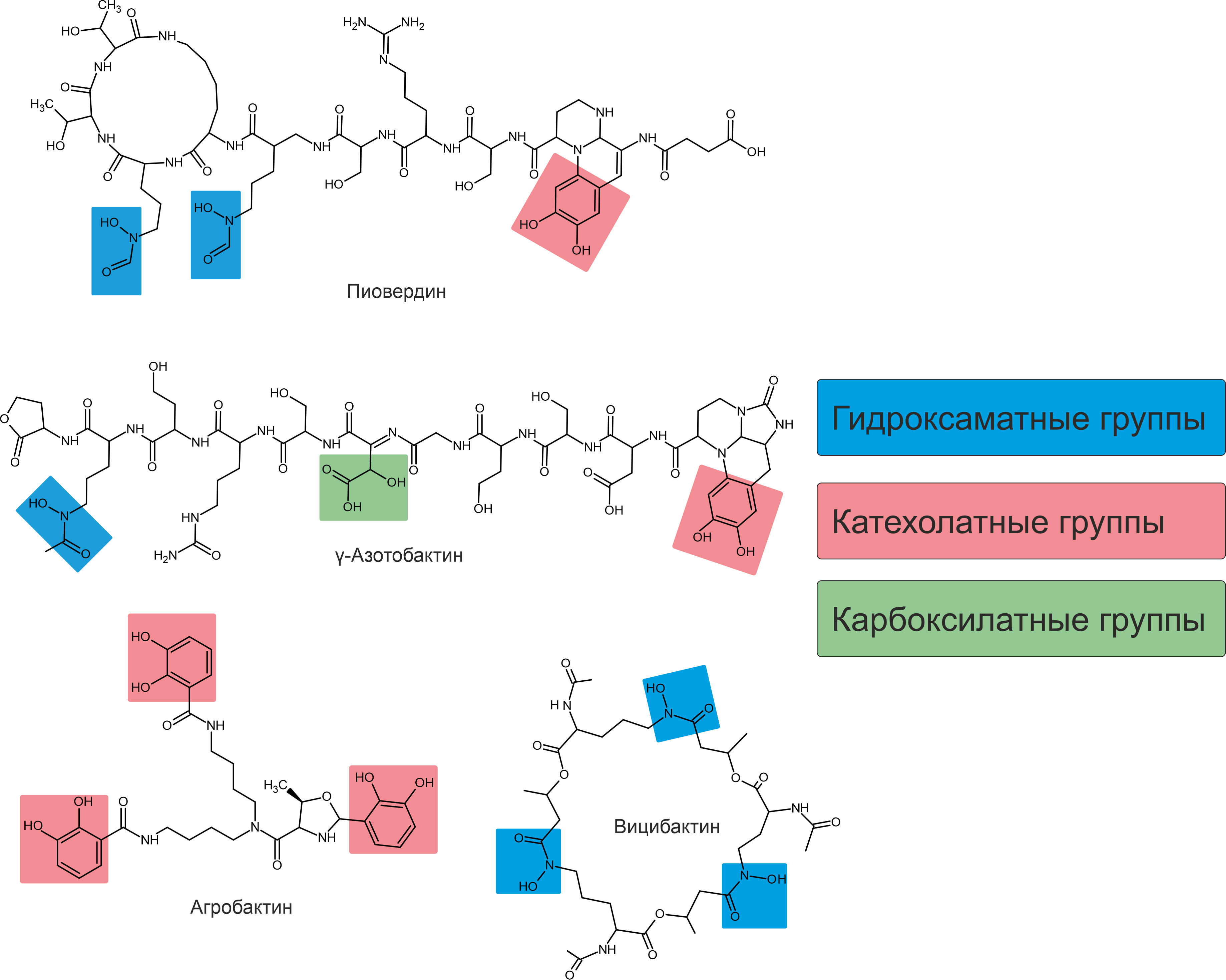

Строение сидерофоров обеспечивает координацию атома железа атомами кислорода. Ионы Fe3+ могут связываться с различными функциональными структурными группами. Сидерофоры в зависимости от координационной группы классифицируют на катехолатные, гидроксаматные, карбоксилатные и фенолятные [11]. Некоторые сидерофоры относят к смешанным, поскольку их структура соответствует двум или трем классам одновременно. На рисунке 4 приведены некоторые представители этих соединений.

Рисунок 3. Некоторые сидерофоры. Цветом обозначен тип координационной группы сидерофора.

рисунок Анны Тимофеевой

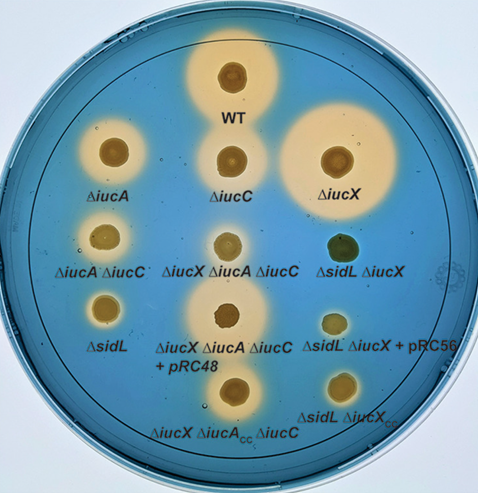

Рисунок 5. Бактерии на CAS-среде.

Бактерии, продуцирующие сидерофоры, описаны как минимум в 20 родах: Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Dickeya, Enterobacter, Klebsiella, Kosakonia, Methylobacterium, Nocardia, Pantoea, Paenibacillus, Pseudomonas, Rhodococcus, Serratia, Streptomyces и других. Сидерофоры синтезируются в цитоплазме и пероксисомах бактерий, а затем секретируются во внеклеточное пространство. После связывания с ионами Fe3+ сидерофоры транспортируются в клетки корней растений (и бактерий). В клетке происходит восстановление ионов Fe3+ до ионов Fe2+ и диссоциация комплекса железо—сидерофор [12].

Следует заметить, что далеко не все бактерии, секретирующие сидерофоры, полезны для человека. Многие из них являются патогенными, а сидерофоры им нужны, чтобы «воровать» железо из окружающей среды и тем самым обеспечивать собственное благополучие.

Для скрининга почвенных бактерий, обладающих сидерофор-продуцирующей активностью, используют среду CAS, которая имеет синий цвет. Образование оранжевого ореола вокруг бактериальной колонии указывает на продукцию сидерофоров [10]. Данная среда содержит хромазурол S — это комплексное соединение, содержащее ионы железа. Сидерофоры захватывают железо из комплекса, в результате чего цвет хромазурола меняется на оранжевый. На рисунке 5 показаны бактерии, образующие оранжевый ореол на среде CAS [13].

Бактерии, секретирующие фитогормоны

Фитогормоны широко используются в сельском хозяйстве, да и дома, например, для того, чтобы быстрее укоренять черенки,или для полива рассады. Такие бактерии, как Serratia, Azospirillum, Pseudomonas, Achromobacter, Burkholderia способны секретировать различные фитогормоны: цитокинины, ауксины, гиббереллины и другие.

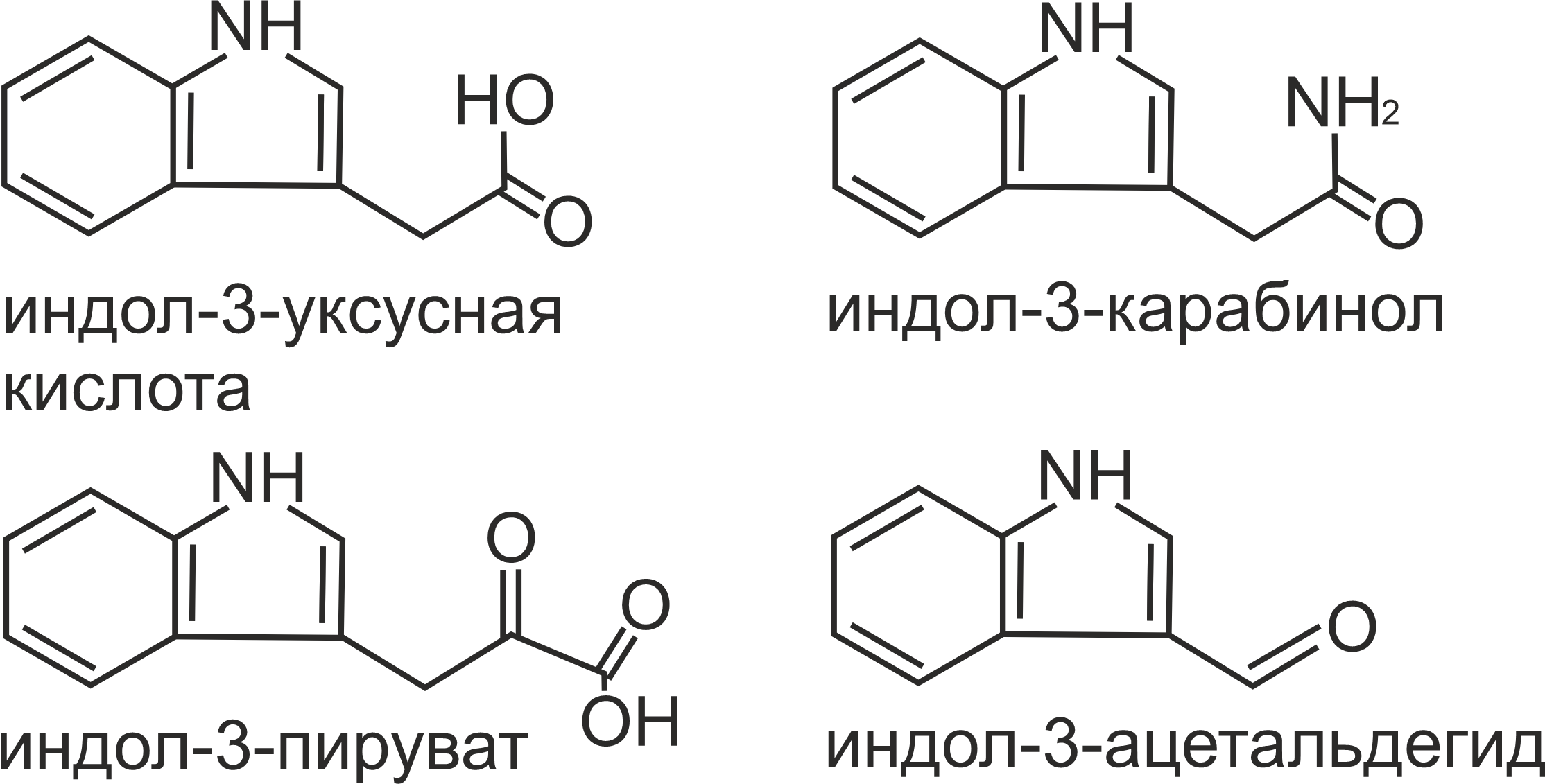

Их синтез усиливает рост растений и смягчает негативное влияние неблагоприятных условий окружающей среды. Среди ауксинов, синтезируемых бактериями, первостепенное значение имеет ауксин — индолил-3-уксусная кислота (ИУК), структура которой приведена на рисунке 7.

Рисунок 6. Ауксин (индол-3-уксусная кислота) и его производные.

рисунок Анны Тимофеевой

Интересно, что ауксины производят до 80% ризосферных бактерий. Предшественником синтеза ауксина является аминокислота триптофан. Показано, что добавление в культуральную среду с бактериями триптофана усиливает выработку ими ауксина. Известно не менее пяти путей синтеза ауксина из триптофана в бактериях, причем большинство из них напоминают те, которые описаны у растений, хотя и с некоторыми различиями в промежуточных продуктах [14].

Для определения секреции ауксинов бактериями используют среду с реагентом Сальковского (раствор FeCl3 в хлорной кислоте). Секреция ауксина приводит к образованию фиолетово-красного соединения.

Получение бактерий с необходимыми свойствами

Для разработки биоудобрений на основе бактерий на первом этапе необходимо получить сами бактерии. Как видно из рисунка 8, полезными свойствами обладают самые разные микроорганизмы. А их консорциумы сочетают несколько полезных активностей в составе одного препарата.

Рисунок 7. Почвенные бактерии оказывают положительное влияние на рост и развитие растений различными способами. Использование консорциумов, состоящих из нескольких штаммов бактерий, позволяет достигать кумулятивного эффекта и стимулировать жизнеспособность растений с разных сторон.

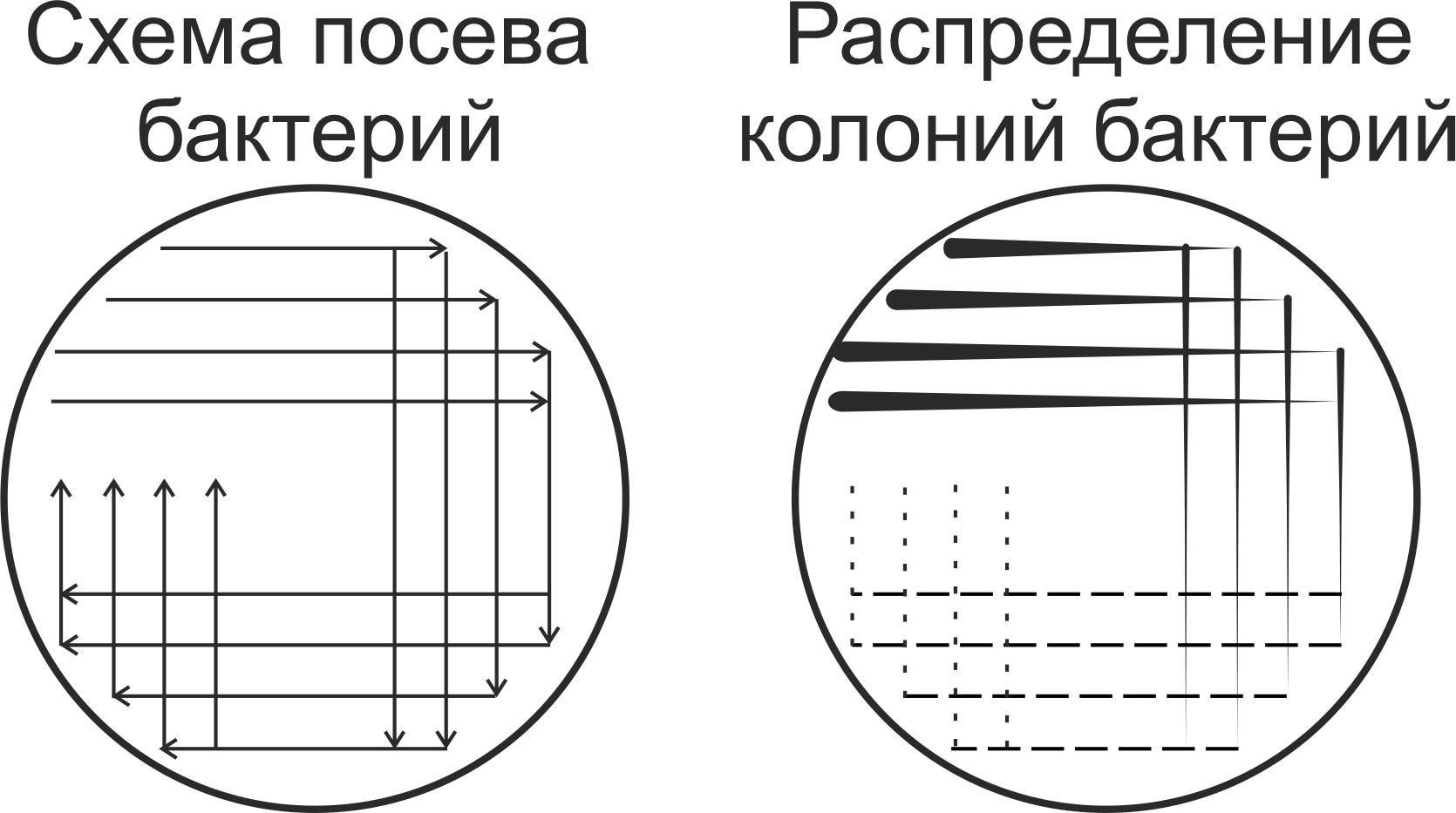

Колонии, которые исследователи получают в лаборатории, как правило, содержат смесь штаммов. Полученные колонии далее высевают на эту же селективную среду или обычные среды методом истончающегося штриха (рис. 8). Получив отдельные штаммы, проверяют, растут ли они на селективной среде; таким образом, получают индивидуальные культуры бактерий, проявляющие активность. Индивидуальные штаммы проверяют на то, обладают ли они положительными эффектами, значимыми для сельского хозяйства, депонируют в коллекции и используют для создания консорциумов.

Рисунок 8. Схема посева бактерий методом истощающего штриха.

рисунок Анны Тимофеевой

Важно, чтобы компоненты консорциума не проявляли антагонизм друг к другу. Для этого делают тест на совместное выращивание. Следует заметить, что компоненты консорциумов обычно нарабатывают отдельно друг от друга. Это связано с тем, что, во-первых, бактерии растут на разных средах, а во-вторых, они растут с разной скоростью. Оптимальное сочетание различных компонентов консорциума определяется экспериментально. В литературе и международных патентах описаны консорциумы, содержащие десятки штаммов бактерий. Не всегда легко установить, какие именно компоненты благоприятно влияют на рост и развитие конкретного растения. Более того, универсальное микробное удобрение вряд ли вообще когда-нибудь будет получено в России или за рубежом, так как климат, почва и выращиваемые растения везде разные, соответственно, разными должны быть и микробные удобрения. В XXI веке мы наблюдаем, как развивается не только персонализированная медицина, когда каждого пациента лечат в соответствии с его генотипом, но и «персонализированное» сельское хозяйство, когда под каждую культуру, почву и климат подбирается набор минеральных удобрений и оптимальные микробные консорциумы.

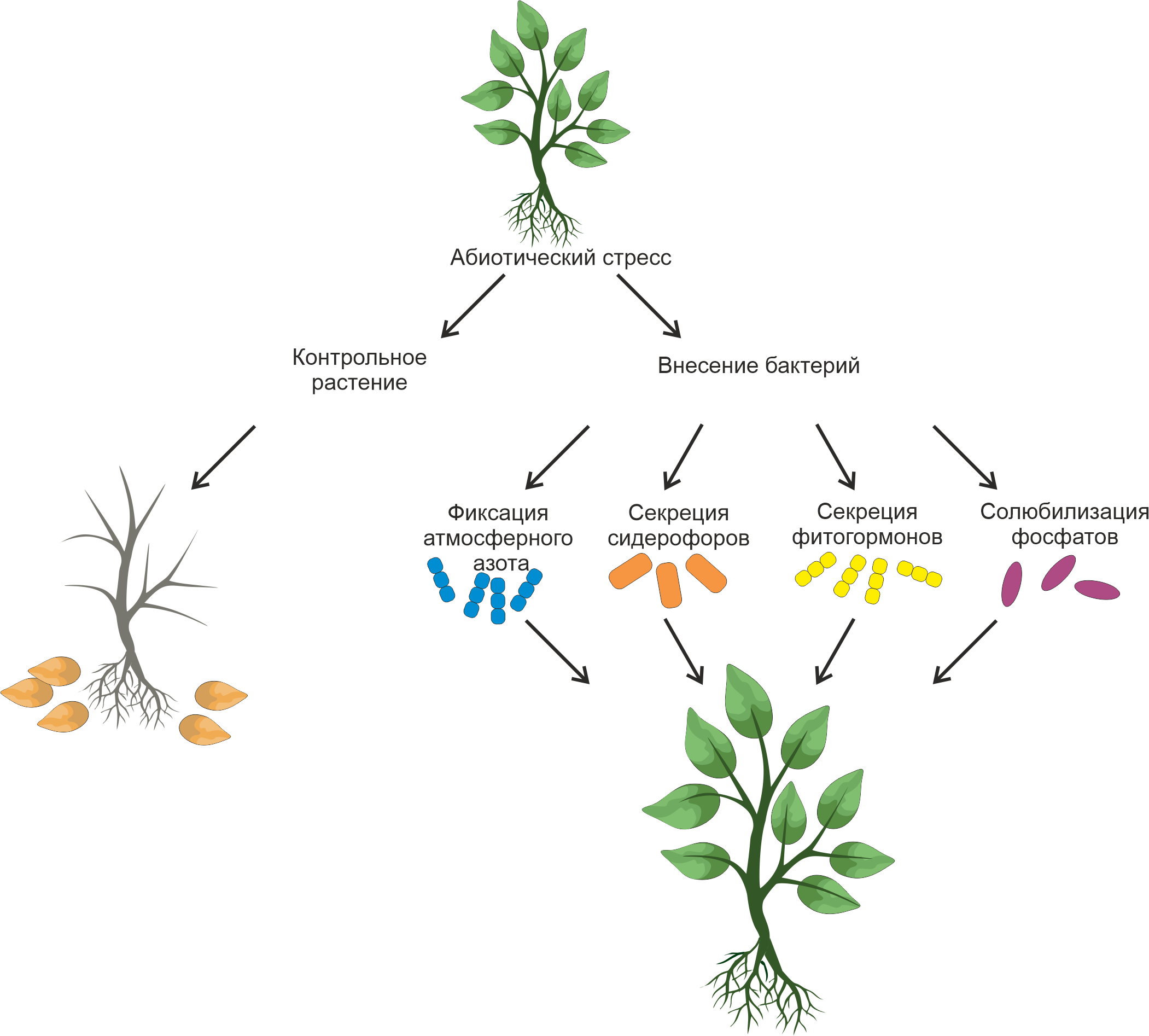

С чего же начинается проверка того, обладает ли штамм бактерии благоприятным действием на конкретную сельскохозяйственную культуру? После того, как были отобраны штаммы, предположительно обладающие полезными свойствами, наступает время их тестирования на растениях, сначала в условиях закрытого грунта, а затем и в полевых экспериментах (рис. 9) [15].

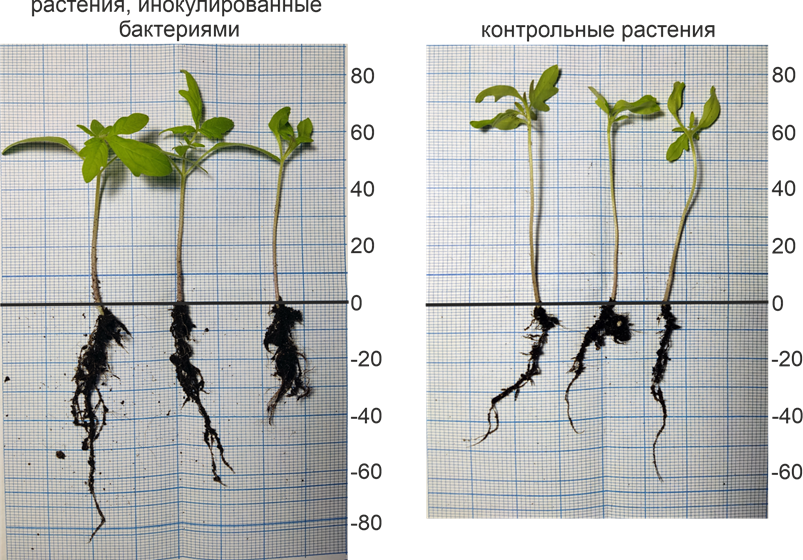

Рисунок 9. Инокуляция бактериями, стимулирующими рост и развитие растений.

Первый этап можно сделать даже в домашних условиях на микрозелени. Стерильные семена растений проращивают, после чего инокулируют бактериями, а неинокулированные растения используют в качестве контроля. Семена сажают в почву, а через одну-две недели проводят сравнение длины, числа листьев, длины первичного корня, а также количество и плотность боковых корней у инокулированных и контрольных растений (рис. 10). Саженцы взвешивают и сушат при температуре 80 oC в бумажных пакетах до достижения постоянного веса, затем определяют сырую и сухую биомассу.

Рисунок 10. Растения томата, инокулированные почвенными бактериями (слева), и контрольные растения (справа).

фото Анны Тимофеевой

Микробиом почвы представляет собой сложное сообщество миллионов видов бактерий с миллиардами возможных взаимодействий между ними. Ни один вид почвенных бактерий не существует изолированно, поэтому в качестве биоудобрений используют как отдельные штаммы, так и консорциумы из нескольких видов полезных бактерий [16]. Синергетический эффект наблюдают и при внесении минеральных (и органических) удобрений совместно с микробными. Например, совместное внесение фосфат-солюбилизирующих бактерий и фосфатных удобрений оказывает более благотворное влияние на растения, чем использование этих удобрений по отдельности.

Заключение

Использование бактерий, стимулирующих рост растений, в качестве биоудобрений на сегодняшний день имеет большие перспективы для устойчивого сельского хозяйства. Решающее значение для потребителей играет качество сельскохозяйственной продукции, а для фермеров — ее себестоимость. Бактериальные удобрения обычно не требуется вносить несколько раз за вегетацию; как правило, обработку проводят «по первому листу», в самом начале вегетации. Другой способ внесения — обработка (инокуляция) семян перед посадкой. В отличие от минеральных, микробные удобрения размножаются и заселяют ризосферу растений. Наиболее значимым преимуществом микробных удобрений считают то, что они не оказывают негативного влияния на урожай и окружающую среду.

Фиксация атмосферного азота, солюбилизация фосфатов, повышение биодоступности железа в почве благодаря внесению почвенных бактерий способствуют повышению плодородия почвы и увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Использование почвенных бактерий и их консорциумов для обработки семян или проростков растений, а также их совместное применение с минеральными удобрениями может в конечном итоге способствовать разработке нового поколения агротехнологий и достижения целей «устойчивого» сельского хозяйства.

Литература

- Gaurendra Gupta, Shiva Dhar, Anchal Dass, Vinod Kumar Sharma, Livleen Shukla, et. al.. (2020). Assessment of bio-inoculants-mediated nutrient management in terms of productivity, profitability and nutrient harvest index of pigeon pea–wheat cropping system in India. Journal of Plant Nutrition. 43, 2911-2928;

- Пробиотики для растений: как накормить растущий мир;

- Anna M. Timofeeva, Maria R. Galyamova, Sergey E. Sedykh. (2023). Plant Growth-Promoting Soil Bacteria: Nitrogen Fixation, Phosphate Solubilization, Siderophore Production, and Other Biological Activities. Plants. 12, 4074;

- 12 методов в картинках: секвенирование нуклеиновых кислот;

- Paul W. Ludden. (1994). Reversible ADP-ribosylation as a mechanism of enzyme regulation in procaryotes. Mol Cell Biochem. 138, 123-129;

- Anna Timofeeva, Maria Galyamova, Sergey Sedykh. (2022). Prospects for Using Phosphate-Solubilizing Microorganisms as Natural Fertilizers in Agriculture. Plants. 11, 2119;

- Girmay Kalayu. (2019). Phosphate Solubilizing Microorganisms: Promising Approach as Biofertilizers. International Journal of Agronomy. 2019, 1-7;

- Christine Heuck, Georg Smolka, Emily D. Whalen, Serita Frey, Per Gundersen, et. al.. (2018). Effects of long-term nitrogen addition on phosphorus cycling in organic soil horizons of temperate forests. Biogeochemistry. 141, 167-181;

- Haiyang Yu, Xiaoqing Wu, Guangzhi Zhang, Fangyuan Zhou, Paul R. Harvey, et. al.. (2022). Identification of the Phosphorus-Solubilizing Bacteria Strain JP233 and Its Effects on Soil Phosphorus Leaching Loss and Crop Growth. Front. Microbiol.. 13;

- Anna M. Timofeeva, Maria R. Galyamova, Sergey E. Sedykh. (2022). Bacterial Siderophores: Classification, Biosynthesis, Perspectives of Use in Agriculture. Plants. 11, 3065;

- Reni Ustiatik, Yulia Nuraini, Suharjono Suharjono, Eko Handayanto. (2021). Siderophore Production of the Hg-Resistant Endophytic Bacteria Isolated from Local Grass in the Hg-Contaminated Soil. J. Ecol. Eng.. 22, 129-138;

- Robert C. Hider, Xiaole Kong. (2010). Chemistry and biology of siderophores. Nat. Prod. Rep.. 27, 637;

- Rachel A. Conrad, Jason P. Evenhuis, Ryan S. Lipscomb, Clayton Birkett, Mark J. McBride. (2022). Siderophores Produced by the Fish Pathogen Flavobacterium columnare Strain MS-FC-4 Are Not Essential for Its Virulence. Appl Environ Microbiol. 88;

- Anna M. Timofeeva, Maria R. Galyamova, Sergey E. Sedykh. (2024). How Do Plant Growth-Promoting Bacteria Use Plant Hormones to Regulate Stress Reactions?. Plants. 13, 2371;

- Anna M. Timofeeva, Maria R. Galyamova, Sergey E. Sedykh. (2023). Plant Growth-Promoting Bacteria of Soil: Designing of Consortia Beneficial for Crop Production. Microorganisms. 11, 2864;

- А. М. Timofeevа, М. R. Galyamovа, S. E. Sedykh. (2024). Biological activity of soil bacteria that stimulate plant growth: nnitrogen fixation, phosphate solubilization, synthesis of siderophores. prospects for the development of microbial consortiums. Agrohimiâ. 85-95.