От МКБ-10 к МКБ-11: что было, что будет, чем сердце успокоится

05 июня 2024

От МКБ-10 к МКБ-11: что было, что будет, чем сердце успокоится

- 2977

- 0

- 3

В иерархии Международной классификации болезней 11-я версия сменяет 10-ю, как цифры на спидометре.

иллюстрация Анастасии Самоукиной

-

Автор

-

Редакторы

-

Иллюстратор

Темы

В мае 2019 года во время Всемирной ассамблеи здравоохранения была представлена новая — уже 11-я по счету — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. В более знакомом варианте это название звучит как Международная классификация болезней (МКБ). Новая версия МКБ вызывала интерес еще на стадии обсуждения, а после ее официальной публикации дискуссия расширилась за счет вовлечения журналистов, пациентов и активистского сообщества. В этом тексте я расскажу о том, какие изменения произошли в разделе психических расстройств по сравнению с более ранним вариантом МКБ.

Новые ящики для старых вещей

Чтобы было понятнее, о чем пойдет речь, нужно для начала объяснить, для чего врачам и другим специалистам нужна единая классификация. В самом длинном названии МКБ есть слово «статистическая», и оно там не просто так. МКБ состоит из нескольких разделов, в которых содержатся различные коды, также систематизированные. По сути это огромный рубрикатор, с которым врач должен соотносить установленный им диагноз. Вот только врачи, строго говоря, не ставят диагноз, глядя в МКБ. У них есть свои правила и диагностические алгоритмы, руководствуясь которыми они и устанавливают диагноз. Дальше для внесения диагноза в медицинскую документацию врач подбирает соответствующий код и формулировку из МКБ. Этот код (комбинация определенных букв и цифр) упрощает сбор медицинской статистики и ее анализ. МКБ позволяет унифицировать медицинскую информацию, выступая нишевым lingua franca в медицинском мире. Например, на прием к врачу пришел пациент с кашлем и температурой. После обследования врач установил ему диагноз пневмония. Но в медицинскую карту пациента врач запишет шифр по МКБ-10 J18.1 (рис. 1), и рядом его расшифровку — «Долевая пневмония без уточнения возбудителя».

Рисунок 1. Первый знак (буква) в шифре МКБ-10 указывает на класс заболевания. Последующие знаки уточняют саму формулировку диагноза.

иллюстрация Анастасии Самоукиной

Имеющийся шифр можно легко вносить в медицинские документы, в том числе и статистические формы. В приведенном коде можно выделить несколько частей:

- Первый знак в коде — это всегда буква. В случае пневмонии буква J указывает на большую группу болезней, к которой относится то, что мы сейчас кодируем. Обычно болезни собраны вместе по анатомическому принципу или по специфике класса заболевания. Например, класс J — это болезни органов дыхания (анатомический принцип), а вот класс C — это новообразования (специфика группы заболеваний).

- Второй знак и все последующие (кроме точки) будут цифрами. Они логически структурированы, чтобы упростить использование классификации. Рядом с шифром, который мы использовали для долевой пневмонии без уточнения возбудителя (J18.1), расположен шифр для бронхопневмонии без уточнения возбудителя (J18.0).

Подходящей метафорой здесь будет сортировка предметов по шкафам. У вас есть множество вещей дома, которые нужно разобрать, чтобы навести порядок. Вы решаете, что одежда сортируется в один ящик, книги в другой, а посуда в третий. Точно так же врачи решают, в какой раздел по классу болезней будет относиться установленный диагноз. Внутри шкафа с одеждой есть уже свои разделы, куда будут размещаться соответствующие вещи — по цвету, по сезону или по случаю использования. Критерии будут зависеть от предпочтений владельца. МКБ-10 предлагает свой способ сортировки болезней. МКБ-11 меняет правила и заметно пересматривает строение «шкафа». Однако «шкаф» — это слишком много для одной статьи. Поэтому мы рассмотрим только «полку» психических расстройств. Как это выглядит теперь, и почему произошли эти изменения — я расскажу в следующей части.

Что нового?

Прежде всего, изменилась сама структура главы о психических расстройствах. Во-первых, выросло количество подгрупп расстройств. Если в МКБ-10 из было всего 10, то в МКБ-11 их стало 21. При этом часть расстройств из главы психических заболеваний МКБ-10 были перенесены за пределы этой главы в МКБ-11. Новые коды и отдельные группы получили нарушения сна-бодрствования и состояния, связанные с сексуальным здоровьем (эти группы расстройств не будут подробно рассматриваться в этом тексте). Как же так получилось, что в МКБ-11 стало как будто бы больше психических расстройств?

Тут стоит сказать о том, как был собран раздел психических расстройств в МКБ-10. Вспомните о том, как выглядят коды в МКБ-10 — сначала буква, обозначающая большую группу расстройств (в случае психических расстройств это буква F), а потом уже первая цифра, указывающая на специфическую категорию внутри этой группы. Таким образом, сама структура кода ограничила число возможных групп. Ведь мы можем использовать только 10 цифр (от 0 до 9 соответственно) и, следовательно, можем закодировать только 10 категорий. В МКБ-11 структура шифра выглядит иначе и дает больше вариантов для разделения уже имеющихся психических расстройств на более специфические категории, вместо того, чтобы «валить» все в одну «кучу», чтобы сэкономить цифры и буквы.

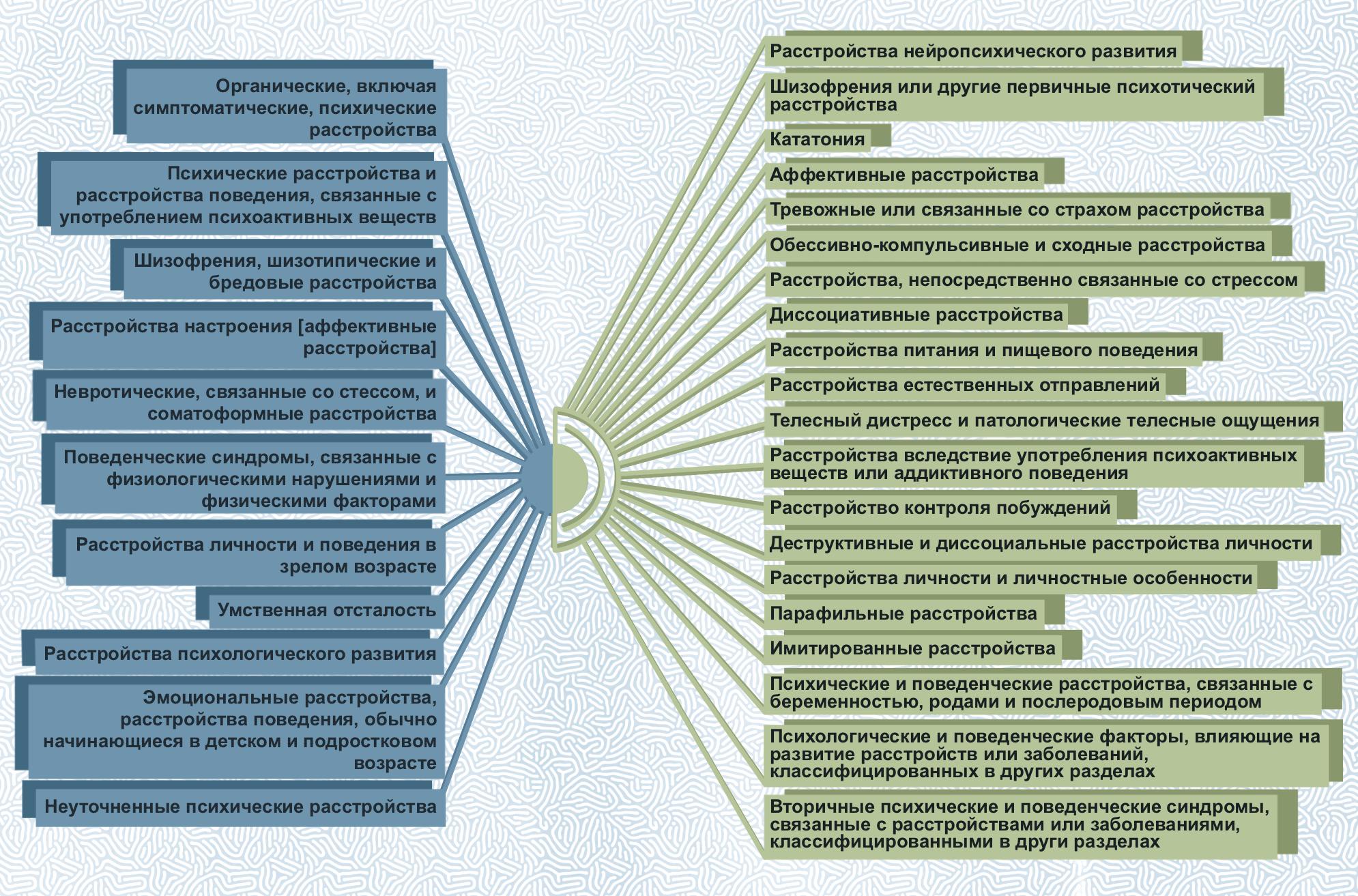

Во-вторых, структура главы психических расстройств в МКБ-11 предполагает следование логике, отчасти основанной на возрасте и этапности возникновения психических расстройств. Начиная с расстройств развития нервной системы, и завершая нейрокогнитивными и вторичными (органическими) заболеваниями (рис. 2).

Рисунок 2. Существующие в МКБ-11 категории психических расстройств — и сравнение с предшествующей версией МКБ-10.

иллюстрация Анастасии Самоукиной

В-третьих, МКБ-11 предлагает и новые, более однозначные, формулировки диагнозов психических расстройств, а не просто раскидывает старые болезни по новым категориям. Работа над МКБ-11 началась еще в 2007-ом году, когда была собрана первая группа по пересмотру раздела психических расстройств в МКБ [1]. Первая версия новой главы была представлена для публичного обсуждения только в 2015-м году [2]. Параллельно с обсуждением врачами и учеными проводились полевые исследования МКБ-11, чтобы можно было убедиться в ее полезности и практической применимости. В этом этапе участвовало до 15 000 врачей из 155 стран мира. При этом полевые исследования прошли не только на английском языке. МКБ-11 была представлена также и на китайском, французском, японском, испанском и русском языках. Это позволило оценить МКБ-11 в мультилингвальном и культурном контекстах.

Параллельно с процессом создания психиатрического раздела МКБ-11 в США происходил пересмотр DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder — классификация психических расстройств, используемая в США и Австралии) и введение в практику уже 5-й версии этой классификации [3]. Группы исследователей, участвующих в разработке обеих классификаций, были схожи по составу. Поэтому психиатрический раздел МКБ-11 близок по духу и содержанию к DSM-5.

Раздел психических расстройств МКБ-11, как и DSM-5, рассказывает о многих изменениях, которые произошли в научной психиатрии за последние 30–40 лет. Психиатрия как наука, как раздел медицины и как социальная практика сильно поменялась за это время, что не могло не отразиться на новом варианте МКБ. Некоторые нововведения в классификации можно назвать по-настоящему революционными, но стоит помнить, что они формализуют и закрепляют то, что уже известно специалистам в психиатрии. В этом смысле новая классификация становится не только статическим инструментом. Так или иначе у нее есть и образовательная функция, осуществляемая через трансляцию определенных взглядов на психику человека и его поведение.

Новые старые расстройства

Стоит уточнить, что МКБ-11 не вводит никаких новых расстройств в обиход, а отдельно обозначает их и дает им более точные описания. Это позволяет тем или иным образом подсветить значимость различных диагнозов. Описываемые в этой части статьи болезни уже были известны ранее, и врачи уже зтом, как и чем знают то, как их можно лечить. Выделение для них отдельных кодов — это лишь признание и подчеркивание их клинической важности.

Помимо этого, МКБ-11 вводит целую отдельную группу расстройств среди психических заболеваний под названием «Кататония». В МКБ-10 конечно была отдельно описана кататоническая форма шизофрении, но МКБ-11 делает шаг вперед и признает кататонию не частным случаем шизофрении, а как отдельный клинический феномен, встречающийся и при других психических заболеваниях и дополняющий их клиническую картину. Специфическими чертами кататонии будут ступор, восковая гибкость (особая форма ригидности скелетных мышц), застывание, повторяющиеся движения, непроизвольное повторение слов и действий другого человека. Кроме этого кататония может выражаться и в сильном возбуждении. МКБ-11 разделяет все эти случаи кататонии на три больших группы: кататония при психических расстройствах (шизофрении, аффективных расстройствах); кататония, вызванная психоактивными веществами и медикаментами (амфетамины, антипсихотические препараты) и вторичная кататония. Вторичной называют кататонию, которая возникает из-за соматических заболеваний или поражений нервной системы — например, при диабете, травмах головы или энцефалите. Наличие кататонии у пациента существенно влияет на тактику лечения, поэтому ее выделение в отдельную диагностическую категорию и закрепление в международной классификации становится важным шагом для улучшения качества психиатрической помощи.

Другая инновация МКБ-11 тоже лишь закрепляет ранее известное врачам различие между типами биполярного аффективного расстройства (БАР). Сегодня выделяют два основных типа БАР — первый и второй. Разница между ними заключается в том, что при первом типе пациент переживает психотические эпизоды мании и/или смешанные эпизоды в дополнение к депрессивным. А при втором этого не происходит — у пациента случаются только гипомании и депрессии. Это разделение, основанное на симптоматике, подкрепляется данными о существующих различиях в генетической основе расстройств [4], данных исследования мозга [5] и в ответе на терапию [6]. Для лечения БАР первого и второго типа используются разные подходы в лекарственной терапии. Разделение БАР на два типа в МКБ-11 продвигает дифференцированный подход к лечению этого расстройства.

Среди новых диагнозов, которые появились в классификации, есть и телесное дисморфическое расстройство, которое стало преемником диагноза дисморфофобии. По своим клиническим признакам (повторяющиеся многократные действия по проверке предполагаемого дефекта внешности, его сокрытия и захваченность этими переживаниями) это заболевание было перенесено в группу обсессивно-компульсивных (ОКР) и связанных с ними расстройств. ОКР и ОКР-подобные расстройства были существенно переосмыслены в МКБ-11, о чем я еще расскажу позже.

Также среди новых психических расстройств, связанных с телом и телесностью, стоит выделить дисфорию телесной интеграции (body integrity dysphoria). Это редкое психическое заболевание. Оно возникает в раннем детстве и его суть заключается в том, что у человека появляется стойкое желание иметь определенный физический или функциональный недостаток (отсутствие конечности, паралич, слепота). Люди с этим расстройством могут фантазировать о жизни с каким-то дефектом, вести себя так, как будто у них есть подобная проблема (например, передвигаться в инвалидной коляске без прямой на это причины). Также они могут даже искать способы вызвать у себя желаемое увечье или даже переходят к активным действиям. Например, такие люди могут наносить себе физические повреждения, чтобы единственным вариантом лечения стала бы ампутация.

Еще одно расстройство — хординг — прошло путь, схожий с тем, что был у кататонии. При хординге человек накапливает вещи, покупая или собирая их вне зависимости от их ценности, а также испытывает сложности с тем, чтобы избавится от ненужных ему вещей. Накопление вещей в жилых помещениях доходит до того, что жить в них становится затруднительным или даже небезопасным. Как и кататония, хординг может проявляться как дополнительная клиническая черта при других расстройствах — ОКР, деменция, расстройства аутистическое спектра (РАС) или синдром Прадера—Вилли. Ранее это расстройство плохо распознавалось врачами, и пациенты не получали необходимого лечения, что определяет важность выделения хординга в новой классификации.

Одно из самых ценных нововведений в МКБ-11 с точки зрения психиатрии — это выделение и описание комплексного посттравматического расстройства (кПТСР). В предыдущем варианте МКБ-10 существовали два отдельных диагноза — ПТСР (F43.1) и стойкое изменение личности после переживания катастрофы (F62.0). Если первый диагноз подразумевал классические признаки посттравматической реакции (повторное переживание травматических событий, избегание напоминаний о травматических событиях, постоянное ощущение угрозы), то для второго диагноза характерно было враждебное и недоверчивое отношение к миру, ощущение пустоты и безнадежности, социальная изоляция, которые становились следствием длительно переживаемого тяжелого стресса, угрожающего жизни и здоровью человека. В МКБ-10 указывалось, что развитию такого состояния могло предшествовать ПТСР. МКБ-11 определяет кПТСР как состояние, которое может развиться после того, как человек однократно или повторно переживал различные ситуации, несшие угрозы его здоровью или жизни, избегание или прерывание которых было чрезвычайно трудным или невозможным. К таким событиям можно отнести пытки, рабство, геноцид, длительно осуществляемое домашнее насилие, а также повторяющееся физическое и/или сексуальное насилие над детьми. У человека с кПТСР должны наблюдаться необходимые диагностические признаки ПТСР, а кроме них проблемы с регулированием эмоций, негативное представление о себе, сопровождающееся ощущением стыда, вины или неудачи, и трудности в поддержании близких отношений и в ощущении близости с другими людьми. МКБ-11 объединяет два диагноза из прошлой классификации, создавая таким образом новый диагноз, гораздо лучше описывающий состояние пациентов с травматическим опытом [7].

В МКБ-11 отдельно описаны и другие расстройства, но настало время поговорить о том, что произошло с некоторыми, уже существующими диагнозами и даже группами расстройств.

Тихая революция

В обновленной классификации выделена целая отдельная группа под разные виды нарушения высшей нервной деятельности. Сюда входят и когнитивные расстройства, и двигательные или речевые нарушения, и проблемы в образовании и поддержании социальных связей. Несмотря на разнообразие проявлений, у всех этих расстройств есть один общий признак — они начинаются, когда центральная нервная система еще только развивается, когда мозг не закончил свое формирование. Эта группа названа совершенно ожидаемым образом «Расстройства нейропсихического развития» (Neurodevelopmental disorders).

В эту широкую группу оказались включены синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистрческого спектра (РАС) и нарушения интеллектуального развития. Последние представляют собой состояния, которые в МКБ-10 именовались умственной отсталостью. По отношению к ним осталось разграничение по степени тяжести, как и в МКБ-10, но само название изменилось, потому что было стигматизирующим и не отражало сути самого расстройства [8]. Категория РАС в новой классификации включила в себя детский аутизм и синдром Аспергера из МКБ-10. Кроме этого в самих формулировках диагнозов в разделе РАС отражено, насколько разными при этой болезни может быть нарушения интеллектуальных функций и вербальной коммуникации — от нормы до полного отсутствия эффективной вербальной коммуникации. Таким образом, сама формулировка диагноза дает куда больше клинической информации, чем было раньше.

СДВГ в МКБ-10 был помещен в раздел «Гиперкинетические расстройства», что только отчасти отражало характерные симптомы. Его нахождение среди расстройств развития нервной системы кажется гораздо более обоснованным с точки зрения того, что на самом деле с клинической и практической точки зрения представляет собой СДВГ.

Существенным и даже революционным изменением в МКБ-11 стало упразднение всех форм шизофрении. Предыдущее издание МКБ при постановке диагноза шизофрении предлагала более 5 возможных форм шизофрении (параноидная, гебефреническая, кататоническая и некоторые другие). МКБ-11 радикально подходит к этому вопросу, убирая их из классификации. Причиной такого эпохального изменения стало то, что, согласно исследованиям, выделение форм не приносило существенной пользы для прогноза или выбора лечения. Вместо форм врачам предлагают вносить дополнительные коды в дименсиональном подходе. Мы его уже обсуждали выше во врезке. При таком подходе психиатр, поставив диагноз, должен сначала внести код в соответствие с длительностью и характером течения болезни (первый эпизод, повторные эпизоды или непрерывное течение). Потом он указывает, какие группы симптомов есть у пациента в нынешнем состоянии. Для выбора доступны позитивные симптомы (бред, галлюцинации), негативные симптомы (эмоциональное обеднение, неспособность испытывать удовольствие), а также депрессивные, маниакальные, психомоторные и когнитивные симптомы. Этот рубрикатор симптомов доступен и для остальных психотических расстройств (шизоаффективное расстройство, бредовое расстройство и некоторые другие), но в случае шизофрении его введение становится очень существенным изменением. Выбирая необходимые группы симптомов из этого рубрикатора, врач также может отдельно уточнить их выраженность, указав степень от легкой до тяжелой. В итоге мы получаем громоздкую структуру кода, которая может выглядеть примерно так 6A20.00/6A25.0&XS0T. На практике это будет означать пациента с первичным эпизодом шизофрении (часть 6A20.00), у которого в клинической картине будут преобладать бред и галлюцинации умеренной степени тяжести (6A25.0&XS0T). При кодировании по МКБ-10 врач обошелся бы только одним шифром F20.09. Несмотря на всю сложность, такое нововведение заостряет внимание врачей на отдельных группах симптомов и позволяет уже в формулировке диагноза описать важные клинические детали.

В группе Обсессивно-компульсивных и связанных с ним расстройств (ОКиСР) тоже произошли существенные изменения. ОКиСР были убраны из раздела невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств и стали обособленной группой. В нее вошли все психические расстройства, чьими основными клиническими признаками стали повторяющиеся нежелательные мысли и связанные с ними повторяющиеся действия. Итогом стало помещение в эту группу таких болезней как само ОКР, дисморфическое телесное расстройство, ипохондрия, ольфакторное расстройство (патологическая убежденность в наличии неприятного запаха изо рта или от тела) и хординг. О некоторых из них мы с вами уже говорили выше. Кроме этого в группу вошли расстройства, связанные с повторяющимся, сфокусированном на теле поведением. Например, трихотилломания (выдергивание волос). Также здесь нашлось место и синдрому Туретта, который часто коморбиден с ОКР.

Помимо этого, было убрано разделение ОКР на типы с преимущественно обсессиями (навязчивыми мыслями) или преимущественно компульсиями (навязчивыми действиями), потому что, как и в случае с типами шизофрении, эта информация не давала никакой пользы для выбора тактики лечения. Кроме этого обычно у людей с ОКР встречаются обе группы симптомов одновременно.

Также, взамен старого разделения ОКР, было введено новое. Оно основано на том, насколько человек критично относится к своим симптомам, и насколько он понимает иррациональность этих действий и отсутствие их воздействия на реальность. В случаях, когда человек, например, считает, что его ритуалы действительно могут влиять на происходящее, ему могли бы поставить диагноз психотического расстройства. В том случае, когда диагностические критерии ОКР обнаружены, но нет иных признаков психоза, кроме убежденности в возможности влияния ритуалов на происходящее вокруг, рекомендуют выставлять диагноз ОКР с низкой критикой или ее отсутствием.

Дивный новый мир расстройств личности

МКБ-11 содержит в себе гораздо более радикальное изменение, чем отказ от форм шизофрении. В новой редакции была полностью пересмотрена парадигма расстройств личности. До этого классификация расстройств личности была построена на типологии, созданной в конце XIX — в начале XX века. Из новых влияний стоит упомянуть появление в классификации пограничного расстройства личности (ПРЛ) (конец XX века). Среди типов расстройств личности в МКБ-10 упомянуты параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально-неустойчивое, куда входит и ПРЛ, а также несколько других — например, избегающее и нарциссическое. За этим все равно стояла идея о том, что существуют «нормальные» личностные типы, чьи чрезмерно усиленные варианты и представляют расстройства личности. Несмотря на обилие предлагаемых вариантов расстройств личности, в основном врачи выставляли два диагноза — пограничное или диссоциальное (антисоциальное) расстройство личности. Косвенно это указывало на малую практическую применимость всего многообразия вариантов расстройств личности. К тому же оказалось, что больше всего на состояние человека влияет не сам тип расстройства личности, а степень его выраженности [9]. Именно она становилась тем решающим фактором, который, например, повышал риск суицида [10].

При составлении МКБ-11 врачи решили полностью отказаться от старых, проверенных временем типов, и ввели классификацию на основе другой типологии. Как показали исследования, классификацию личностных расстройств можно построить на пятифакторной модели личности [11]. Эта широко используемая в практических исследованиях модель имеет простую структуру. В ней есть 5 характеристик, представляющих спектр состояний — экстраверсия, доброжелательность, добросовестность (организованность), нейротизм и открытость опыту. Протестировав пятифакторную модель расстройств личности на разных выборках, исследователи представили ее в окончательном виде [12-13].

Теперь врач может выбрать один или несколько личностных кластеров и указать тяжесть расстройства личности, при этом тяжесть расстройства будет идти первым шифром, а тип или типы расстройства личности уже пойдут следом, повторяя логику, созданную на основе клинических исследований. Итак, вместо многовариантной структуры из МКБ-10 врачу теперь нужно будет выбрать один из следующих вариантов:

- Негативная аффективность. В этот вариант включено частое и интенсивное переживание негативных эмоций (тревога, беспокойство, грусть, страх, гнев, вина и стыд) и негативное отношение к себе. Такие люди имеют низкую самооценку и уверенность в себе, что на практике приводит к избеганию ситуаций, в которых человек ожидает сложности для себя. Ощущение безнадежности часто создает впечатление неэффективности любых предпринимаемых действий и также приводит к зависимости от поддержки и мнения других людей.

- Отстраненность/отчужденность, носящие эмоциональный или социальный характер. При социальной отчужденности человек избегает социальных контактов и межличностного взаимодействия, что приводит к оскудению социального окружения и даже изоляции. В случае эмоциональной отстраненности человек проявляет свои эмоции — вербально и невербально — крайне скупо, а в крайних вариантах он сообщает об отсутствии эмоциональных переживаний, в том числе и об ограниченной способности ощущать удовольствие.

- Диссоциальность/антисоциальность. Суть этого личностного паттерна — пренебрежение социальными обязательствами и равнодушие к чувствам других. При этом человек не только концентрируется исключительно на собственных интересах, потребностях и комфорте, но и одновременно ищет подтверждение собственной значимости у других людей через получение внимания от них. Если этого не происходит, то недовольство может иметь крайне резкие формы.

- Расторможенность. Человек действует импульсивно в ответ на внешние или внутренние стимулы без анализа долговременных последствий своего поведения, что может приводить к рискованному поведению. Кроме этого сложности с откладыванием удовлетворения у таких людей приводят к употреблению психоактивных веществ и увлечению азартными играми, хотя влияние этого личностного паттерна может быть гораздо шире описанных форм поведения (например, рискованное вождение автомобиля). Такие люди быстро утомляются от однообразных задач и испытывают серьезные трудности с формулировкой и достижением целей.

- Ананкастность. В некоторых источниках этот паттерн противопоставляют предыдущему, составляя спектр «расторможенность — ананкастность», внутри которого можно разместить всех людей, в том числе и психически здоровых. Люди с ярко выраженными ананкастными чертами убеждены в том, что им следует выполнять все правила и следовать каждому обязательству. Они озабочены соответствием социальным правилам и представлениям о верном и неверном. Аккуратность, упорядоченность и структурированность иногда доходят до таких крайностей, что вызывают трудности в межличностных взаимодействиях. При этом такие люди ожидают от других такого же соответствия собственным высоким стандартам. Помимо этого, у них возникают трудности в принятии решений, потому что им кажется, будто бы они не рассмотрели все важные аспекты ситуации. Еще одна черта данного паттерна — это недостаток спонтанности.

- Пограничный паттерн, который в целом соответствует существующему диагнозу ПРЛ. В первоначальных вариантах МКБ-11 он отсутствовал, но в последующем, после обсуждений, был возвращен в классификацию [14].

Так, например, если врач диагностирует у пациента легкое расстройство личности по ананкастному типу, то он запишет ему двойной код 6D10.0/6D11.4, где первая часть означает степень тяжести личностного расстройства, а вторая указывает уже на сам личностный паттерн. Это заметно усложняет структуру кода, но полнее отражает клинические данные, полученные в исследованиях.

Среди всех изменений МКБ-11 полное переосмысление расстройства личности как диагноза кажется самым радикальным новшеством. По сути составители новой МКБ вводят новую клиническую парадигму, разрывая связи с предыдущими десятилетиями клинической психиатрии. Следующие годы дадут понять, приживется ли новый подход, будет ли достаточно уже имеющихся личностных паттернов или придется добавлять новые. По-моему, это самая интригующая часть практического исполнения МКБ-11.

Заключение

МКБ-11, как статистический и диагностический инструмент, закрепляет уже существующие в научной среде взгляды на психические расстройства, создавая новый фрейм для практикующих психиатров. Медицина остается довольно консервативной специальностью, изменения в которой часто идут от авторитетов. А МКБ как раз обладает для врачей таким статусом — статусом авторитетного источника. Она способна внедрять новые теоретические взгляды и концепции самим своим существованием. Например, иной тип оценки психического состояния — дименсиональный подход к формулировке диагноза. Кроме этого МКБ-11 подсвечивает специалистам конкретные нозологии, переводя внимание врачей на них и обеспечивая своевременную диагностику и лечение этих расстройств. Тем не менее, полноценное внедрение нового варианта классификации еще не началось, и у нас еще будет возможность увидеть, как это будет или не будет воплощаться за пределами бумажных страниц и экранов мониторов.

Литература

- International Advisory Group for the Revision of ICD-10 Mental and Behavioural Disorders. (2013). A conceptual framework for the revision of the ICD-10 classification of mental and behavioural disorders. World Psychiatry. 10, 86-92.

- Luciano, M. (2015). The ICD-11 beta draft is available online. World Psychiatry. 14, 375-376;

- First M.B., Reed G.M., Hyman S.E. and Saxena S. (2015). The development of the ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines for Mental and Behavioural Disorders. World Psychiatry. 14, 82-90;

- Wang Z., Li Z., Chen J. et al. (2012). Association of BDNF gene polymorphism with bipolar disorders in Han Chinese populationБ. Genes, Brain and Behavior. 11, 524-528;

- Ha T.H., Ha K., Kim J.H. et al. (2009). Regional brain gray matter abnormalities in patients with bipolar II disorder: a comparison study with bipolar I patients and healthy controls. Neuroscience Letters. 456, 44-48;

- Vieta E. and Suppes T. (2008). Bipolar II disorder: arguments for and against a distinct diagnostic entity. Int. Journal of Bipolar Disorders 10, 163-178;

- Maercker A., Brewin C.R., Bryant R.A. et al. (2013). Diagnosis and classification of disorders specifically associated with stress: proposals for ICD-11. World Psychiatry. 12, 198-206;

- Salvador-Carulla L., Reed G.M., Vaez-Azizi L.M. et al. (2011). Intellectual developmental disorders: towards a new name, definition and framework for “mental retardation/intellectual disability” in ICD-11. World Psychiatry. 10, 175-180;

- Crawford M.J., Koldobsky N., Mulder R.T. and Tyrer P. (2011). Classifying personality disorder according to severity. Journal of Personality Disorders. 25, 321–330;

- Conway C.C., Hammen C. and Brennan P.A. (2016). Optimizing prediction of psychosocial and clinical outcomes with a transdiagnostic model of personality disorder. Journal of Personality Disorders 30, 545–566;

- Gotzsche-Astrup O. and Moskowitz A. (2016). Personality disorders and the DSM-5: scientific and extra-scientific factors in the maintenance of the status quo. Austr. N. Z. J. Psychiatry. 50, 119–127;

- Lugo V., de Oliveira S.E.S., Hessel C.R. et al. (2019). Evaluation of DSM-5 and ICD-11 personality traits using the personality inventory for DSM-5 (PID-5) in a Brazilian sample of psychiatric inpatients. Personality and Mental Health. 13, 24–39;

- Sellbom M., Solomon-Krakus S., Bach B. and Bagby R.M. (2020). Validation of personality inventory for DSM?5 (PID-5) algorithms to assess ICD-11 personality trait domains in a psychiatric sample. Psychological Assessment. 32, 40–49;

- Swales M.A. (2022). Personality Disorder Diagnoses in ICD-11: Transforming Conceptualisations and Practice. Clinical psychology in Europe 4, e9635.