SciNat за август 2025 #5: значение миграции бизонов для экосистемы, внутренний мир деревьев, эволюция лошадей и адаптация растений к стрессу

31 августа 2025

SciNat за август 2025 #5: значение миграции бизонов для экосистемы, внутренний мир деревьев, эволюция лошадей и адаптация растений к стрессу

- 196

- 0

- 0

На обложке свежего выпуска Science изображена миграция бизонов в Йеллоустонском национальном парке в США. О том, какую роль играют эти животные в формировании экосистемы, читайте в нашем дайджесте! — Yellowstone’s free-moving large bison herds provide a glimpse of their past ecosystem function.

-

Автор

-

Редактор

В последнем летнем дайджесте «Биомолекулы» мы расскажем вам о связи между здоровьем кишечника и развитием нейродегенерации, о том, как макрофаги влияют на дифференцировку жировых клеток, какие мутации позволили «одомашнить» лошадей и как посттрансляционные модификации помогают растениям адаптироваться к стрессу.

Нейробиология

Болезни кишечника могут «предупредить» о наступающей нейродегенерации

Болезнь Альцгеймера (БА) и Паркинсона (БП) — самые распространенные нейородегенеративные заболевания, которыми страдают в сумме около 400 млн человек по всему миру. Развитие подобного рода дисфункций связано как с влиянием генетических факторов, так и с факторами окружающей среды. Несмотря на многие десятилетия исследований, до сих пор диагностика и лечение этих заболеваний является вызовом для современной медицины. В новом исследовании, опубликованном на этой неделе в Science Advanced, Shafieinouri и соавторы применили подход, основанный на масштабном анализе биобанков и машинном обучении, чтобы определить, как нарушения, затрагивающие ось «кишечник-мозг», влияют на риск развития БА и БП. Заболевания кишечника могут быть вызваны нарушениями эндокринной и пищеварительной систем, а также быть следствием дисбаланса витаминов и питательных веществ в рационе. Исследователи разработали свою собственную мультимодальную модель, которая показала наличие причинно-следственных связей между некоторыми заболеваниями кишечника и риском развития нейродегенераций. Они проанализировали 155 заболеваний и нашли взаимосвязи между нейродегенерациями и такими заболеваниями, как сахарный диабет 1-го и 2-го типов, неинфекционный гастроэнтерит и колит, функциональные кишечные расстройства и бактериальные кишечные инфекции, а также ряд других. И несмотря на то, что авторы сами признают, что их модель требует дальнейшего исследования, дополнения и обучения, их работу отличает не просто поиск корреляций, а разработка универсального инструмента, который могут использовать в своей работе другие врачи и ученые, и которая может развиваться, дополняться и обучаться. Авторы выложили в открытый доступ ресурс, который позволяет любому специалисту проанализировать профиль пациента по 37 различным факторам и оценить риски развития БА и БП. — Gut-brain nexus: Mapping multimodal links to neurodegeneration at biobank scale.

Иммунология

Как макрофаги определяют будущее жировой ткани

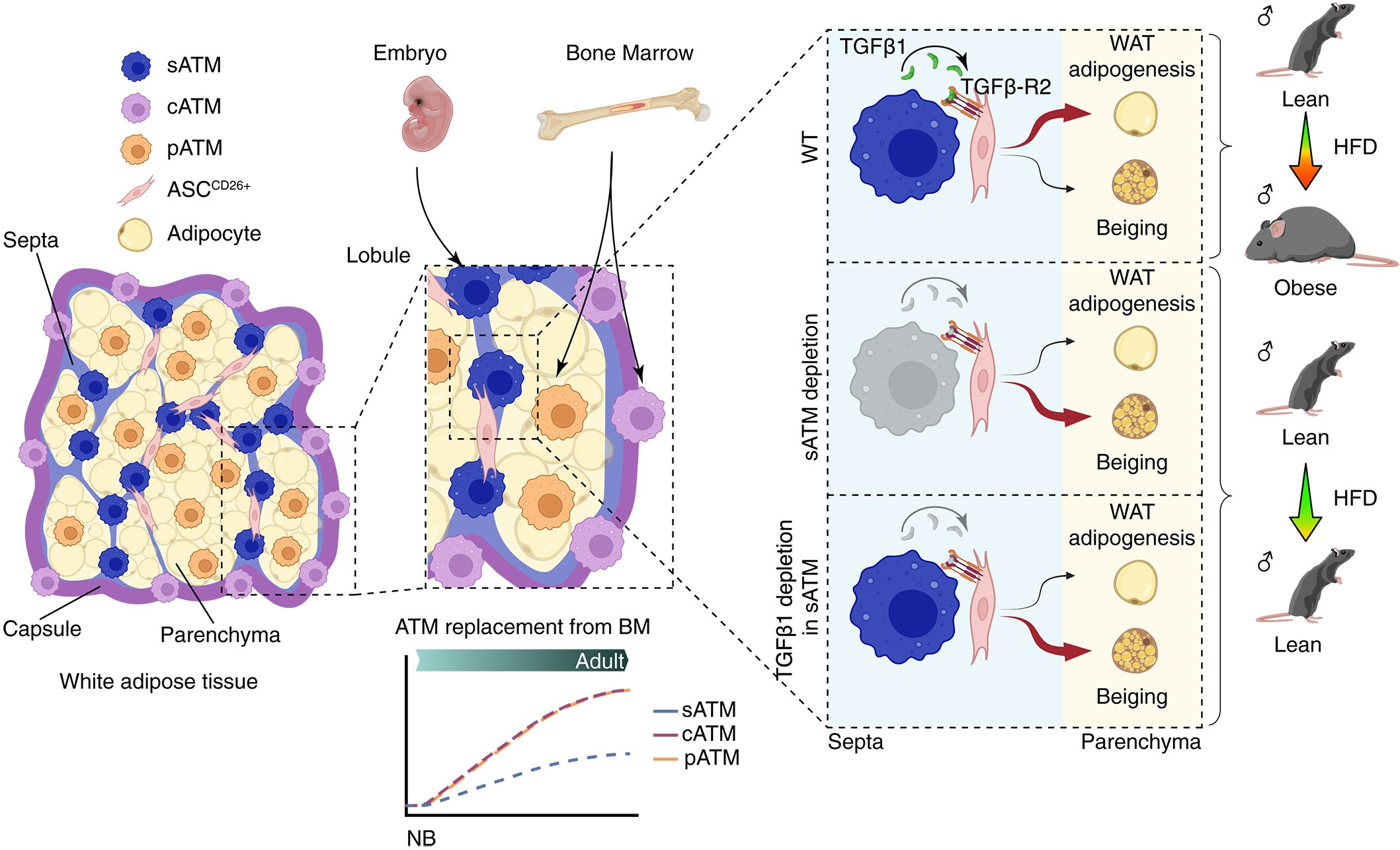

Макрофаги — клетки врожденного иммунитета, которые играют роль не только в защите организма, но и участвуют в дифференцировке клеток. Авторы исследования изучили макрофаги жировой ткани и обнаружили подгруппы клеток, которые влияют на ремоделирование жировой ткани. Деление на подгруппы определялось локализацией клеток, а также экспрессией некоторых генов. Ученые выделили три популяции: паренхиматозные (pATM), капсульные (cATM) и септальные (sATM) макрофаги. Наиболее интересной подгруппой оказались sATM, поскольку они были локализованы рядом со стволовыми клетками жировой ткани. Авторы установили, что в условиях высокожировой диеты sATM активно продуцируют трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), что приводит к разрастанию белой жировой ткани и, как следствие, к ожирению экспериментальных животных. Подавление как активности самих клеток, так и продукции ими TGF-β приводило к усилению пролиферации клеток бурой жировой ткани, отвечающей за термогенез. Таким образом, регуляция функции клеток sATM может стать перспективным подходом для контроля развития ожирения. — Septal LYVE1+ macrophages control adipocyte stem cell adipogenic potential, «Биомолекула»: «Полюби свои жировые клетки!».

Рисунок 1. Влияние тканевых подгрупп макрофагов на адипогенез в модели высокожировой диеты.

Ботаника

Как сумоилирование влияет на адаптацию растений к стрессу

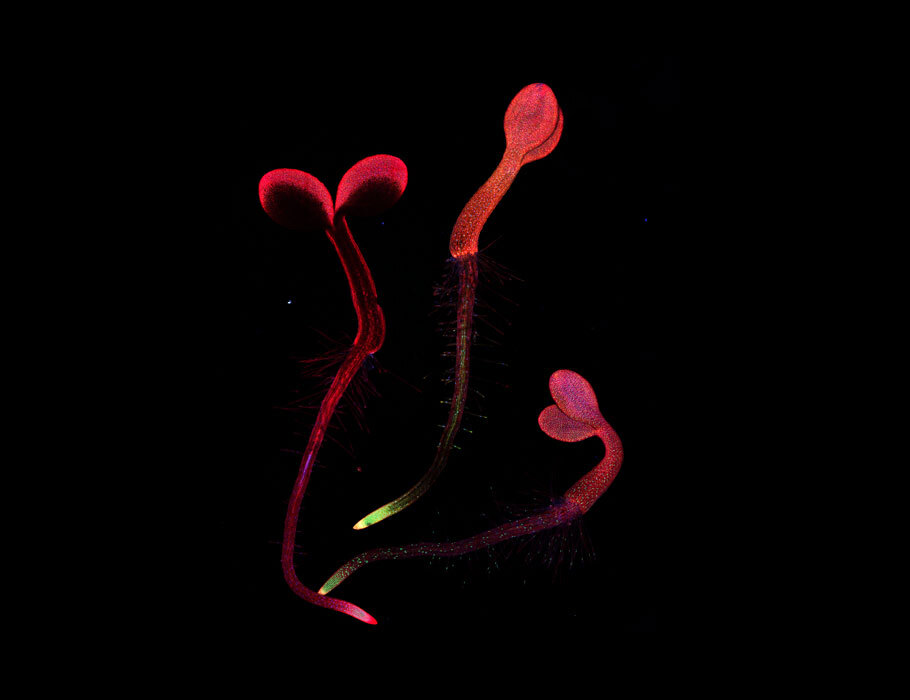

Сумоилирование — это процесс посттрансляционной модификации белков, в ходе которого к ним присоединяются небольшие белки семейства SUMO (Small Ubiquitin-like Modifier). Авторы исследования показали, в каких клетках и клеточных компартментах чаще всего локализованы белки SUMO, и создали атлас, который показывает, как сумоилирование помогает растениям рода Arabidopsis адаптироваться к различным стрессовым воздействиям. Стресс-специфическая модуляция пути SUMO выявляет уникальные комбинации белков-протеаз, которые регулируются в различных тканях корня изменением концентрации солей, а также осмотическими и биотическими сигналами. Подобные комплексные исследования помогают лучше понять процессы просттрансляционной модификации белков у растений. — Elucidating tissue and subcellular specificity of the entire SUMO network reveals how stress responses are fine-tuned in a eukaryote, «Биомолекула»: «SUMO: японская борьба или уникальная посттрансляционная модификация?».

Рисунок 2. Флуоресценция одного из белков системы SUMO у пророростков арабидопсиса.

Эволюционная теория

Лошадиные силы: по каким генам происходила селекция тысячи лет назад

Использование лошадей в хозяйстве оказало человечеству неоценимую помощь в развитии цивилизации. За последние несколько тысяч лет лошади прошли значительный искусственный отбор, что сильно их изменило: они стали гораздо больше, сильнее и быстрее по сравнению со своими дикими предками. Группа исследователей из Франции и Китая проанализировали известные на данный момент геномы лошадей по ключевым признакам искусственного отбора. Они обнаружили, что около 5000 лет назад сформировался положительный отбор по гену ZFPM1, который отвечает за регуляцию поведения у мышей. Эти данные позволяют предположить, что приручение было одним из самых ранних шагов к одомашниванию лошадей. GSDMC — еще один ген, аллели которого оказались связаны с одомашниванием. Продукт этого гена играет важную роль в строении тела лошади, ее координации движений и мышечной силе. Полученные результаты позволяют предположить, что около 4200 лет назад отбор наиболее сильных и быстрых лошадей позволил обеспечить мобильность в человеческих сообществах того времени. — Selection at the GSDMC locus in horses and its implications for human mobility.

Экология

Микробиомы деревьев: загадочные миры, спрятанные от наших глаз

Задумывались ли вы когда-нибудь, что микробиота важна не только для здоровья нашей кожи и кишечника, но и для растений? Однако микробиом растений исследован на данный момент крайне слабо. Арнольд и соавторы представили новую работу в журнале Nature, в которой показали, что микробиом является одним из ключевых факторов здоровья деревьев. Авторы демонстрируют, что в тканях одного дерева обитает около триллиона бактерий. При этом микробные сообщества четко распределены между разными частями древесины. Так, например, ядровая древесина представляет собой совершенно уникальную экологическую нишу, отличающуюся специализированными археями и анаэробными бактериями, управляющими соответствующими биогеохимическими процессами. Характеризуя состав, структуру и функции внутренних микробиомов деревьев, эта работа открывает пути к пониманию физиологии деревьев и экологии леса и устанавливает новые горизонты в экологической микробиологии. — A diverse and distinct microbiome inside living trees.

Бизоны — строители экосистемы

Когда-то бизоны были важной частью экосистемы равнинных районов запада США, однако сейчас от их огромной популяции остались лишь отдельные стада. Несмотря на большой прогресс ученых в восстановлении численности популяции этих животных, остается неясным, какую роль они играют в формировании ландшафта этих территорий. Популяция бизонов в Йеллоустонском национальном парке привлекла внимание исследователей, поскольку животные могут мигрировать здесь на сотни квадратных километров. Джеремия и соавторы провели эксперименты по ограничению выпаса, чтобы изучить влияние бизонов на почву и растительность в ареале их миграции. На тех пастбищах, где бизоны активно перемещались, была показана более высокая плотность почвенных микробов и содержание азота как в почве, так и в растениях. Таким образом, осваивая большие площади для выпаса, бизоны создают зоны, в которых наблюдается более интенсивный рост луговых растений, что создает условия для поддержания более многочисленных популяций животных. — Yellowstone’s free-moving large bison herds provide a glimpse of their past ecosystem function.