SciNat за июль 2025 #2: кислородный мост между органеллами, пептиды против болезни Альцгеймера и древние белки зубной эмали

13 июля 2025

SciNat за июль 2025 #2: кислородный мост между органеллами, пептиды против болезни Альцгеймера и древние белки зубной эмали

- 281

- 0

- 2

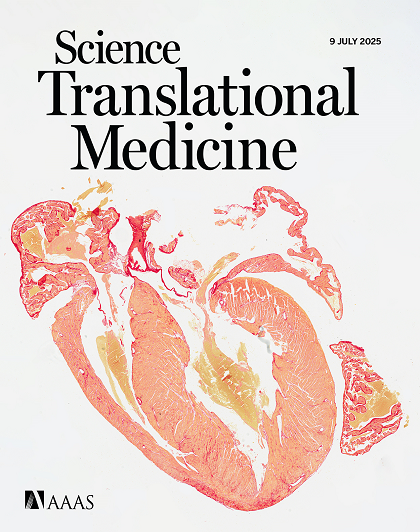

На обложке — поперечный срез сердца мыши с мутацией в гене Actc1, которая привела к гипертрофической кардиомиопатии и фиброзу. Wang с коллегами выяснили, что утрата регуляторных T-клеток усиливает поражение сердца, тогда как их введение или стимуляция in vivo снижает фиброз и воспаление. — Regulatory T cells attenuate chronic inflammation and cardiac fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy.

-

Автор

-

Редактор

В новых выпусках ведущих научных журналов Nature и Science читаем о неожиданной стратегии разрушения фибрилл тау-белка в терапии болезни Альцгеймера, секвенировании древнейших белков из окаменелой эмали возрастом до 23 миллионов лет и прямом переносе активных форм кислорода между митохондриями и пероксисомами — механизме, меняющем представление о клеточной антиоксидантной защите.

Клеточная биология

Прямой транспорт активных форм кислорода между митохондриями и пероксисомами

Митохондрии вырабатывают активные формы кислорода (АФК), которые при недостаточном контроле могут вызывать окислительное повреждение клеток. Ранее считалось, что митохондрии справляются с АФК благодаря собственным антиоксидантным системам. Однако оказалось, что нарушения в работе пероксисом приводят к повреждению митохондрий. DiGiovanni с соавторами показали, что пероксисомы играют прямую роль в контроле митохондриальных АФК. Через участки мембранного контакта между митохондриями и пероксисомами АФК могут переходить напрямую из митохондрий в пероксисомы, где они нейтрализуются. Формируют такие контакты белки ACBD5 и PTPIP51. Их количество увеличивается при окислительном стрессе митохондрий и способствует поддержанию здоровья митохондрий. — ROS transfer at peroxisome-mitochondria contact regulates mitochondrial redox, «Биомолекула»: «Активный кислород: друг или враг, или О пользе и вреде антиоксидантов».

Иммунология

Макрофаги модулируют иммунный ответ в легких

Иммунная система борется с инфекциями, но ее активность может повреждать здоровые ткани. Исследователи заметили, что в дыхательных путях мышей макрофаги выделяют цитокин онкостатин M (OSM), который защищает легкие во время иммунного ответа. Онкостатин M воздействует на альвеолярные эпителиальные клетки, особенно клетки II типа (ATII), регулируя их транскрипционные программы, стимулируя пролиферацию и снижая вредное действие интерферонов I типа (IFN-I). У мышей без онкостатина M наблюдалось усиленное воспаление, более тяжелое течение гриппозной инфекции и высокая смертность. Введение онкостатина M в легкие индуцировало пролиферацию ATII-клеток и защищало животных от последствий инфекции, даже несмотря на ингибирующее влияние IFN-I. — Macrophage-derived oncostatin M repairs the lung epithelial barrier during inflammatory damage, «Биомолекула»: «Иммунитет: борьба с чужими и… своими».

Нейробиология

Новая надежда в борьбе с болезнью Альцгеймера

Борьба с фибриллами тау-белка может замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Ранее было показано, что D-пептид D-TLKIVWC способен in vitro разрушать исключительно стабильные фибриллы тау-белка, выделенные из мозга умерших пациентов с болезнью Альцгеймера, превращая их в безвредные фрагменты без использования внешнего источника энергии — только за счет теплового движения. Исследователи выяснили, что D-пептид сначала формирует амилоидоподобные структуры (mock-amyloid) с правозакрученной спиралью. При взаимодействии с фибриллами тау-белка эти структуры вынужденно принимают левозакрученную форму, что вызывает внутреннее напряжение. При возвращении к исходной правозакрученной конфигурации происходит высвобождение этого напряжения, создается механический крутящий момент, достаточный для разрушения водородных связей между молекулами тау-белка, что приводит к фрагментации фибрилл. Этот механизм может стать основой для разработки новых видов лекарств против болезни Альцгеймера. — How short peptides disassemble tau fibrils in Alzheimer’s disease, «Биомолекула»: «Заговор с целью нейродегенерации: бета-амилоид и тау-белок».

Замена микроглии

Мутации в гене CSF1R (colony stimulating factor 1 receptor) вызывают тяжелое неврологическое заболевание — лейкоэнцефалопатию взрослых с аксональными сфероидами и пигментированной глией (ALSP), для которого в настоящее время нет эффективного лечения. В головном мозге CSF1R преимущественно экспрессируется в микроглии. Исследователи разработали мышиную модель ALSP и показали, что замена микроглии, дефицитной по CSF1R, на нормальные клетки микроглии с помощью трансплантации костного мозга значительно снижает степень повреждения мозга. У четырех пациентов проведение такой операции остановило прогрессирование заболевания. — Microglia replacement halts the progression of microgliopathy in mice and humans, «Биомолекула»: «Микроглия: роль „иммунных“ клеток центральной нервной системы в здоровом мозге и при нейродегенеративных заболеваниях».

Кардиология

Регуляторные T-клетки помогают справляться с сердечным фиброзом

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это наследственное заболевание сердца, сопровождающееся развитием фиброза миокарда. Недавно исследователи показали, что функции регуляторных Т-клеток (Treg) могут снижать степень этого фиброза. В образцах сердечной ткани пациентов с ГКМП наблюдалась инфильтрация лейкоцитов и активация иммунных клеток, особенно выраженная на поздних стадиях болезни. В мышиной модели тяжелой ГКМП удаление лимфоцитов за счет нокаута гена Rag-1 усугубляло патологическую перестройку сердца. Введение нормальных Treg-клеток таким мышам снижало выраженность фиброза и количество макрофагов в ткани. Лечение комбинацией интерлейкина-2 (IL-2) и моноклональных антител к нему предотвращало дальнейшее ухудшение сердечной функции, вероятно, за счет активации Treg-клеток. — Regulatory T cells attenuate chronic inflammation and cardiac fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy.

Палеопротеомика

Секвенирование древних белков

Исследователи извлекли белки из зубной эмали ископаемого возрастом 23 миллиона лет — им стал древний родственник носорогов. Окаменелость была найдена в 1986 году на острове в Канадской Арктике и хранилась в музее Оттавы. Предположительно, она принадлежит вымершему виду Epiaceratherium itjilik. С помощью масс-спектрометрии исследователи секвенировали фрагменты 7 белков эмали, в общей сложности длиной в 251 аминокислоту. Эволюционное древо, построенное на основе этих данных и геномов современных носорогов и их ледниковых родственников, дало неожиданный результат: Epiaceratherium оказался на самой ранней ветви родословной носорогов, отделившейся 41–25 миллионов лет назад. Ранее эта группа считалась частью линии современных носорогов.

Поскольку белки разрушаются при высоких температурах, Арктика — идеальное место для их сохранения. Однако вторая команда ученых смогла секвенировать белки из окаменелостей, найденных в условиях крайней жары — в бассейне озера Туркана в Кении, где температура почвы может достигать 70 oC. Несмотря на экстремальный климат, там удалось извлечь белки из образцов возрастом 18 миллионов лет. Это подтверждает, что в редких случаях древние белки могут сохраняться даже в неблагоприятной среде. — Phylogenetically informative proteins from an Early Miocene rhinocerotid, Eighteen million years of diverse enamel proteomes from the East African Rift, «Биомолекула»: «Крестный отец палеогеномики — лауреат Нобелевской премии по физиологии/медицине (2022)».

Эволюция

Эволюция половых хромосом

Половые хромосомы развиваются по иным эволюционным сценариям, чем аутосомы. Хромосомы Y или W образуются в результате дегенерации, в частности, из-за отсутствия рекомбинации с X- или Z-хромосомами. При этом гибриды двух видов с разными половыми хромосомами часто оказываются стерильными или нежизнеспособными. Кроме того, X- и Z-хромосомы оказывают непропорционально сильное влияние на генетическую несовместимость. Ученые предложили модель, объединяющую компенсацию дозы генов, хромосомные инверсии и вредные мутации. Согласно этой модели, инверсии блокируют рекомбинацию, а механизмы компенсации дозы развиваются по-разному у самцов и самок. В результате половые хромосомы подвергаются разному эволюционному давлению у каждого пола, что приводит к нарушению регуляции генов у гибридов — и, как следствие, к их стерильности или нежизнеспособности. — A single theory for the evolution of sex chromosomes and the two rules of speciation, «Биомолекула»: «Половых хромосом много не бывает».

Экология

Как муравьи уживаются на одном растении?

Взаимовыгодные отношения между муравьями и растениями часто предполагают, что растение взаимодействует с несколькими видами муравьев, предоставляя им убежища — домации. Однако агрессивность муравьев делает такие симбиозы нестабильными. Растение Squamellaria решает эту проблему за счет разделения домаций на отдельные камеры с индивидуальными входами. Это физическое разделение предотвращает конфликты между колониями разных видов. Удаление перегородок вызывает агрессию. — Compartmentalization reduces conflict in multipartner plant-insect symbioses.