Альтернативная эволюция: сложные формы жизни на основе гигантских серных бактерий

24 ноября 2025

Альтернативная эволюция: сложные формы жизни на основе гигантских серных бактерий

- 169

- 4

- 3

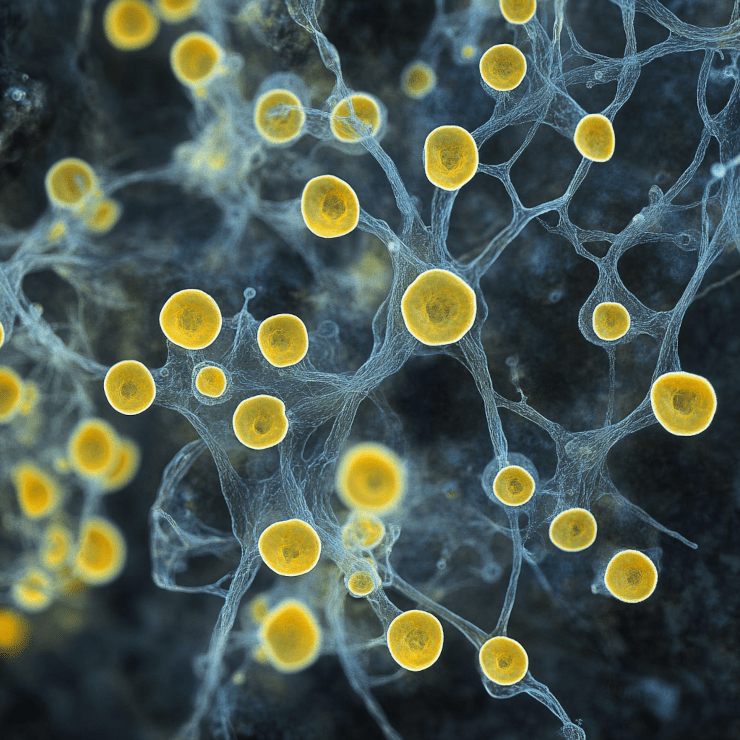

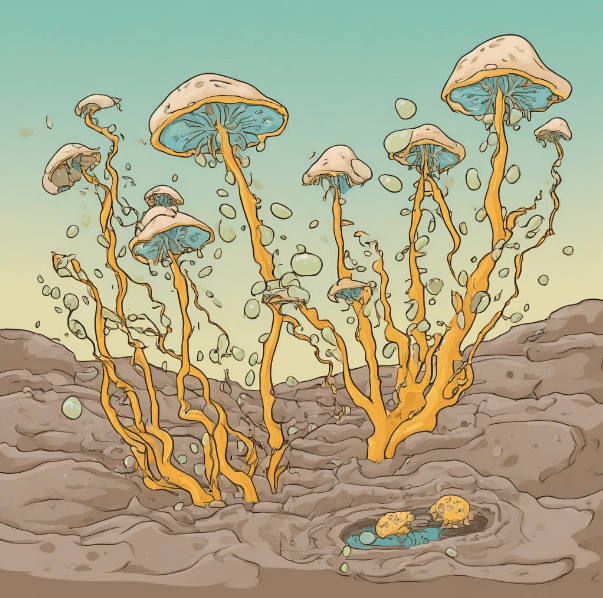

Грибоподобные мицелиальные организмы, которые могли бы развиться из гигантских серных бактерий. Имея мицелий, как у знакомых нам грибов, они отличались бы от них ярко-желтыми гранулами элементной серы внутри — промежуточного продукта окисления сульфида до сульфата. В отличие от органогетеротрофных грибов, эти организмы скорее всего были бы хемоавтотрофными, поглощая из глубоких слоев почвы просачивающийся туда сероводород и окисляя его кислородом воздуха.

сгенерировано Midjourney

-

Автор

-

Редакторы

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Если бы незадачливый путешественник во времени случайно убил асгардархей, на базе которых сформировались эукариоты, то каким был бы наш мир? Был бы он обречен оставаться скучным и лишенным сложных многоклеточных форм? Не совсем. Гигантские серные бактерии имели бы шанс развиться в клетки со сложной структурой, напоминающие эукариот, и в сложные многоклеточные организмы. В этой заметке в жанре альтернативной эволюции я использую генеративный искусственный интеллект, чтобы представить, как выглядел бы этот мир — и показать эволюционный потенциал обитателей сероводородных озер.

Конкурс «Био/Мол/Текст»-2025/2026

Эта работа опубликована в номинации «Свободная тема» конкурса «Био/Мол/Текст»-2025/2026.

Генеральный партнер конкурса — международная инновационная биотехнологическая компания BIOCAD.

Партнер номинации — компания SkyGen: передовой дистрибьютор продукции для life science на российском рынке.

«Книжный» спонсор конкурса — «Альпина нон-фикшн»

Что, если бы асгардархеи никогда не появились, и не возникло бы архейно-бактериального симбиоза? В этом случае у меня для вас плохая новость — мы бы никогда не появились, как и другие эукариоты. Кислородная катастрофа все равно произошла бы из-за цианобактерий, и атмосфера все равно была бы окислительной и насыщенной кислородом. Но митохондрии никогда бы не появились и никогда бы не запустили процесс эукариогенеза.

Означает ли это, что в мире полностью отсутствовали бы сложные формы жизни, такие как клетки с внутренними компартментами и многоклеточные организмы? Может показаться, что да, поскольку прокариоты в целом обладают низким потенциалом в плане сложного строения клетки (единственные бактерии с «ядрами» клетки — это планктомицеты) и многоклеточности (когда ДНК не отделена от цитоплазмы, генные регуляторные сети, как правило, менее сложны). И все же есть группа бактерий, которая могла бы спасти мир в таких условиях. Их называют гигантскими серными бактериями.

Эти бактерии обладают своеобразной биохимической специализацией: они процветают в водоемах, где в изобилии присутствует сероводород. Они поглощают его и окисляют сульфид до сульфата, получая таким образом энергию от окисления неорганических соединений (такой образ жизни называется хемолитотрофией, в буквальном переводе — «питание химическими веществами из камней»). Для осуществления этого процесса им нужен окислитель — и обычно они используют кислород, как мы для нашей органической пищи (мы являемся органогетеротрофами, но используем тот же окислитель).

Но дальше начинаются странные вещи. Сероводород обычно встречается только в глубоких слоях некоторых водоемов, поступая туда из геологических источников (нефтяной газ, природный газ, вулканические газы) или в результате разложения органических веществ. Кислород, напротив, находится в верхних слоях, поступая из атмосферы путем диффузии. Это создает химический градиент кислорода и сульфида, в то время как бактериям нужны оба соединения.

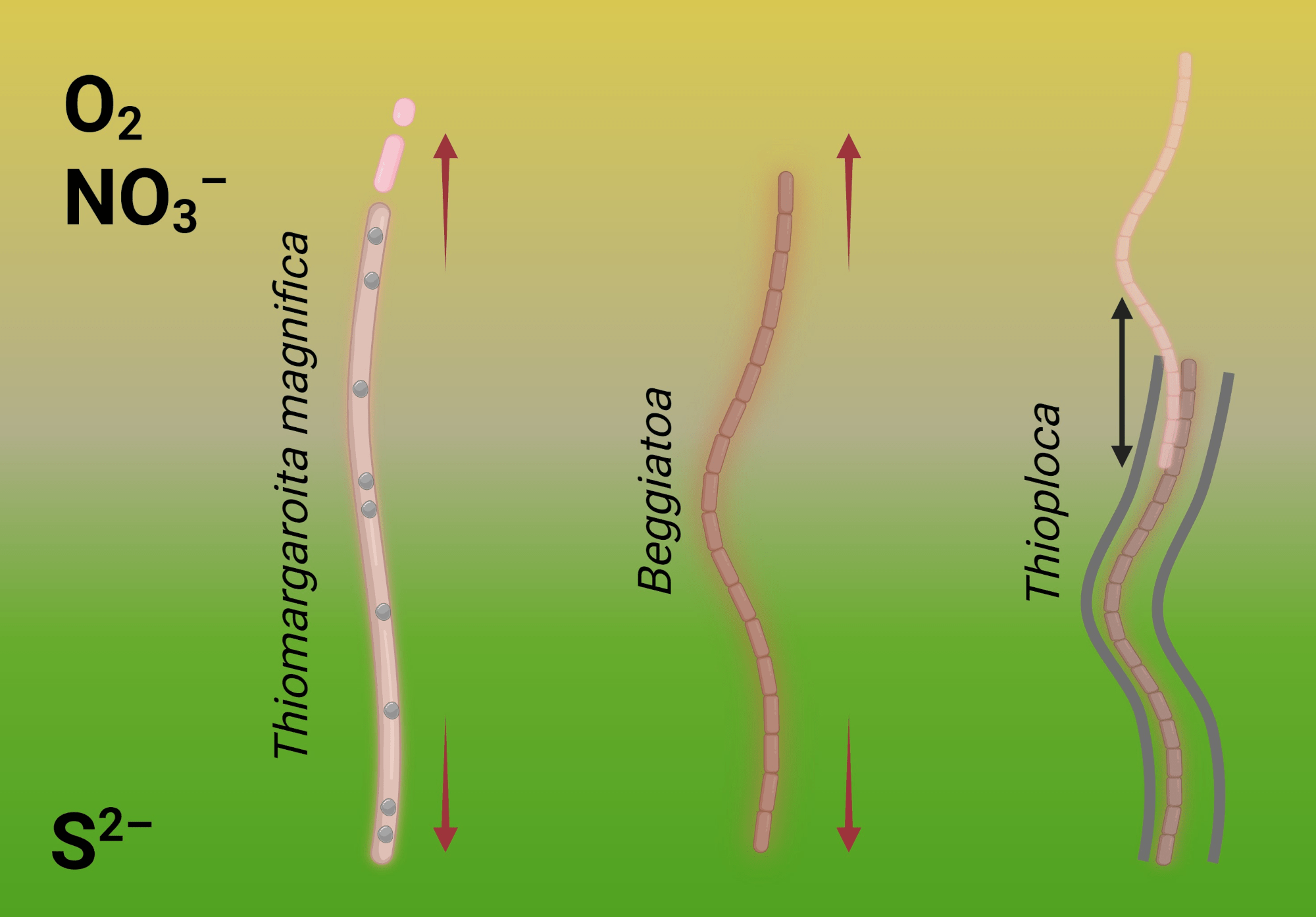

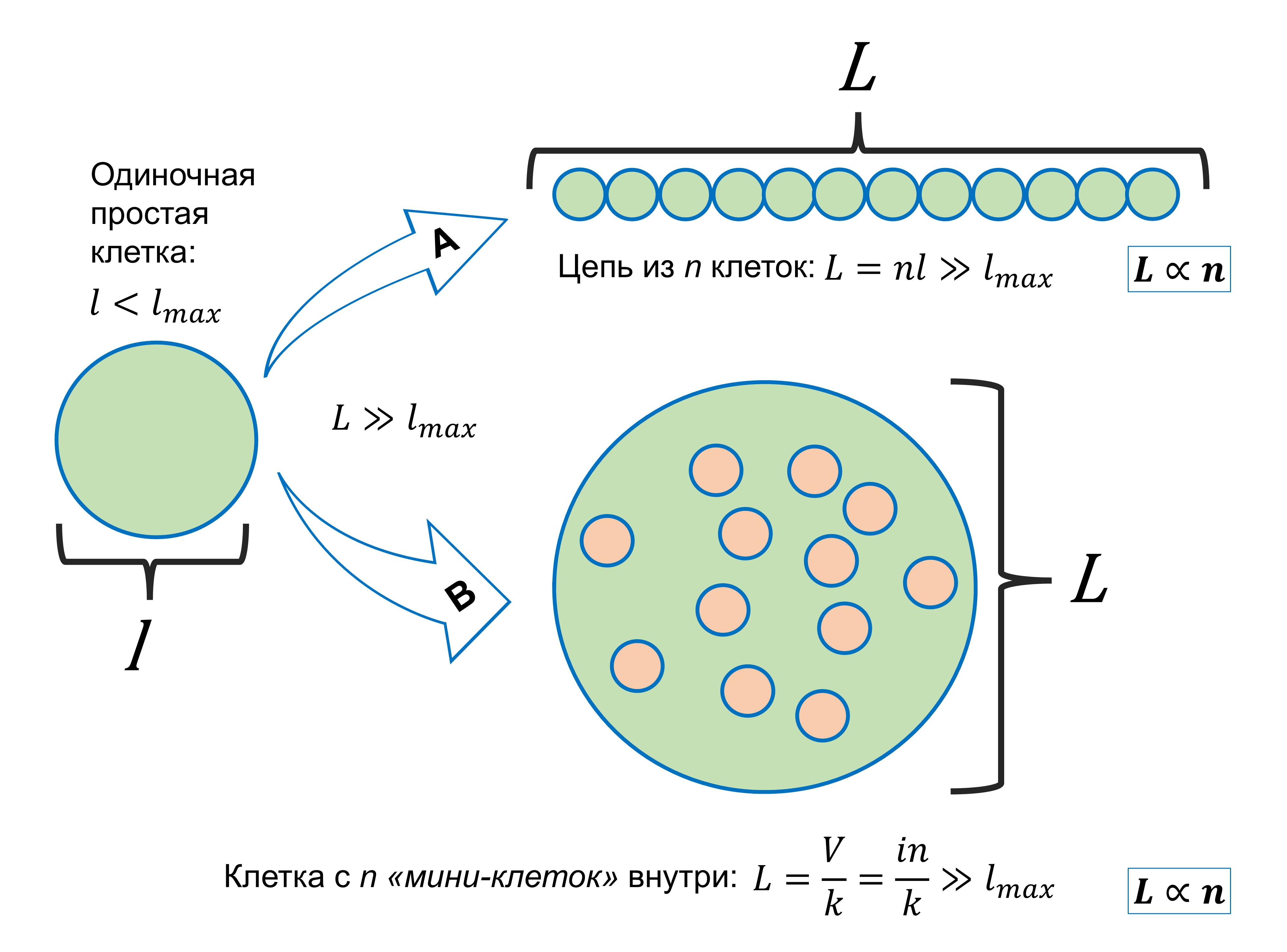

Это создает давление отбора в пользу увеличения длины, достаточной для охвата пулов кислорода и сульфида и использования их одновременно (рис. 1). Это порождает совершенно разные стратегии среди гигантских серных бактерий для достижения чрезвычайно больших размеров по прокариотическим меркам.

Рисунок 1. Гигантские серные бактерии Thiomargarita magnifica, Thioploca и Beggiatoa используют разные стратегии для соединения двух биохимических пулов топлива. T. magnifica полагается на размер клеток, Thioploca — на подвижность, а Beggiatoa — только на свою многоклеточность.

Мастера сложности

Представим себе типичную прокариотическую клетку. У нее практически ничего нет, кроме мембраны, и с точки зрения топологии она представляет собой простую сферу. Ее размеры ограничены: снабжение энергией зависит от площади мембраны. Практически все живые клетки производят основную энергетическую молекулу — АТФ — с помощью мембранных АТФ-синтаз, используя трансмембранные протонные градиенты. Эта конструкция, возможно, является пережитком более ранней формы жизни, эпохи протоклеток, когда минеральные протоклетки имели абиогенный протонный градиент на своих мембранах (как объясняет Ник Лейн в своей лекции для Королевского биологического общества). Напротив, потребление энергии зависит от объема клетки, поскольку энергопотребляющие ферменты распределены по всему объему клетки.

Это приводит к несоответствию между поступлением и расходом энергии: когда длина бактерии увеличивается, поступление энергии растет пропорционально квадрату ее линейных размеров, а расход энергии — пропорционально кубу. Это ограничивает размер типичной бактерии, и именно поэтому бактерии слишком малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Но гигантские серные бактерии действительно должны быть гигантскими и чрезвычайно длинными — это вопрос их выживания. Но как преодолеть это математическое ограничение? Есть решение: увеличить сложность.

Для маленькой клетки в форме сферы существует две основные стратегии увеличения размера и длины (рис. 2). Первую можно назвать мультицеллюляризацией: объединение многих простых сферических клеток до тех пор, пока их общая длина не будет соответствовать требованиям отбора. Это подразумевает увеличение количества клеток — простейшего показателя сложности. Это предположение подтверждается несколькими эволюционными экспериментами: одноклеточные организмы эволюционировали в многоклеточные структуры под действием положительного отбора в пользу большего размера [7], [8].

Рисунок 2. Простая прокариотическая клетка со сферической топологией сталкивается с фундаментальными ограничениями на свои линейные размеры (длину, l). Чтобы достичь большей длины (L), она может эволюционировать по пути «мультицеллюляризации» (A) или «эукариотизации» (B). В обоих случаях это будет означать увеличение числа простых элементов со сферической топологией (n), что означает увеличение сложности. Таким образом, естественный отбор в пользу большего размера у прокариот является отбором в пользу сложности. i и k — коэффициенты.

иллюстрация автора

Вторую стратегию можно назвать эукариотизацией: размещение множества простых сферических клеток внутри одной большой сферической клетки. Это также подразумевает увеличение количества этих «мини-клеток». Именно это было настоящей инновацией эукариот, а не само ядро. И именно по этой причине планктомицеты так и не смогли сравняться с эукариотами по сложности. В обоих случаях положительный отбор в сторону увеличения размера у прокариот означает положительный отбор в сторону увеличения сложности.

Чем уникальны гигантские серные бактерии? Тем, что, будучи представителями только одного порядка — Thiotrichales — они чрезвычайно разнообразны с точки зрения механизмов усложнения. Некоторые бактерии, такие как Beggiatoa, идут по пути мультицеллюляризации, а другие, такие как недавно открытая Thiomargarita magnifica, осваивают путь эукариотизации. Это беспрецедентное разнообразие сбивало меня с толку в ходе собственных исследований — и загадка разрешилась только с открытием Thiomargarita magnifica. (Я рассказывал об этом в одной из своих предыдущих статей на «Биомолекуле» [6] и в статье в журнале «Биохимия» [9].)

Thiomargarita magnifica не является настоящим эукариотом, но обладает многими предпосылками для достижения эукариотического уровня сложности. Одновременное существование многоклеточных и эукариот-подобных форм в пределах всего одного порядка показывает, что необходимость охвата двух субстратов создает действительно мощное давление отбора в сторону увеличения размера и сложности. Это также позволяет предположить, что гигантские серные бактерии могли бы развиться как в клетки с «эукариотическим» уровнем сложности, так и в множество многоклеточных форм — и создать живой ландшафт нашей планеты, если бы настоящие «химерные» эукариоты никогда не появились.

О дивный серный мир

Что ж, давайте представим себе наш апокалиптический мир. Около двух миллиардов лет назад путешественник во времени пытался обработать рану белым стрептоцидом и случайно просыпал антибиотик в лужу, где жил последний общий предок всех асгардархей. Археи, как и бактерии, чувствительны к сульфаниламидам (они так же лишают их фолиевой кислоты), поэтому архея погибает, и асгардархеи так и не появляются. Это хуже, чем «парадокс убитого дедушки» — ведь путешественник фактически убивает своего собственного прокариотического предка! Но гигантские серные бактерии все еще могут дать нашей планете шанс стать чем-то большим, чем просто скучный бесплодный ландшафт.

Как бы выглядел этот мир? Я попытался представить, используя ИИ-сервисы в качестве помощников. Я задал запрос двум ИИ: известному Midjourney и встроенному генеративному ИИ сервиса MindTheGraph.

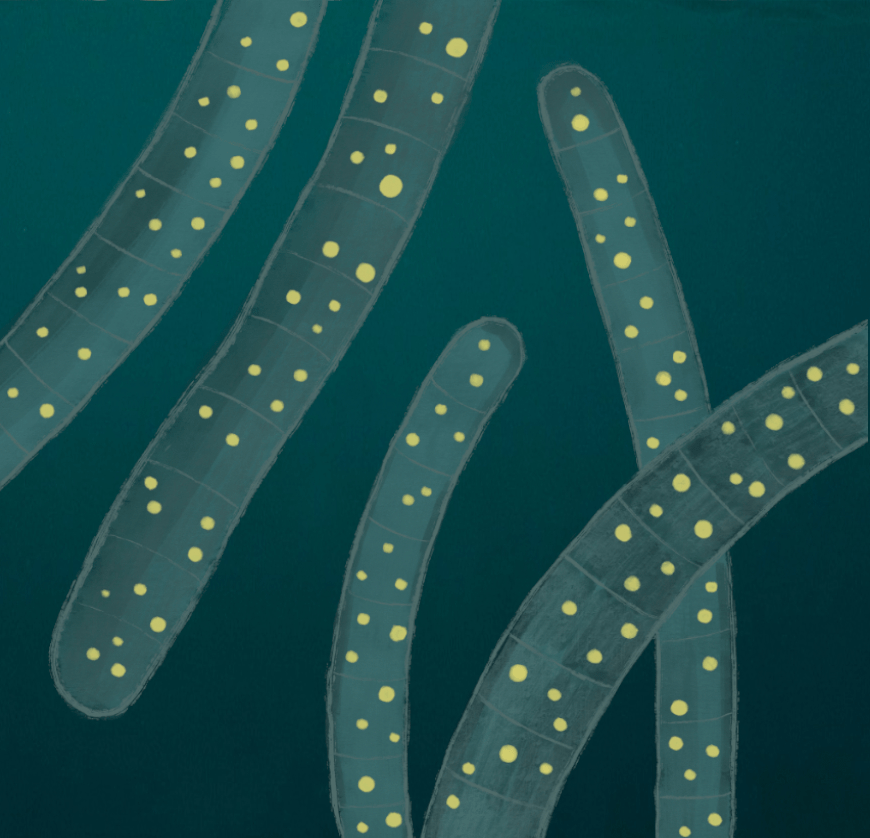

С чего начать? Я предположил, что длинные тела гигантских серных бактерий могут дать начало широкому разнообразию длинных разветвленных неподвижных многоклеточных существ. Но это также один из наиболее часто встречающихся типов многоклеточности в нашем обычном мире [10] — именно так устроены, например, растения и грибы. Однако некоторые гигантские серные бактерии, такие как Beggiatoa (рис. 3), накапливают элементную серу внутри своих клеток в качестве промежуточного продукта, поэтому я предложил генеративным ИИ нарисовать грибоподобные или растениеподобные структуры, накапливающие серу внутри своих клеток.

Рисунок 3. Серные бактерии рода Beggiatoa в художественном воплощении иллюстратора «Биомолекулы» Анастасии Самоукиной. Внутри видны желтые гранулы — это не что иное, как элементная сера.

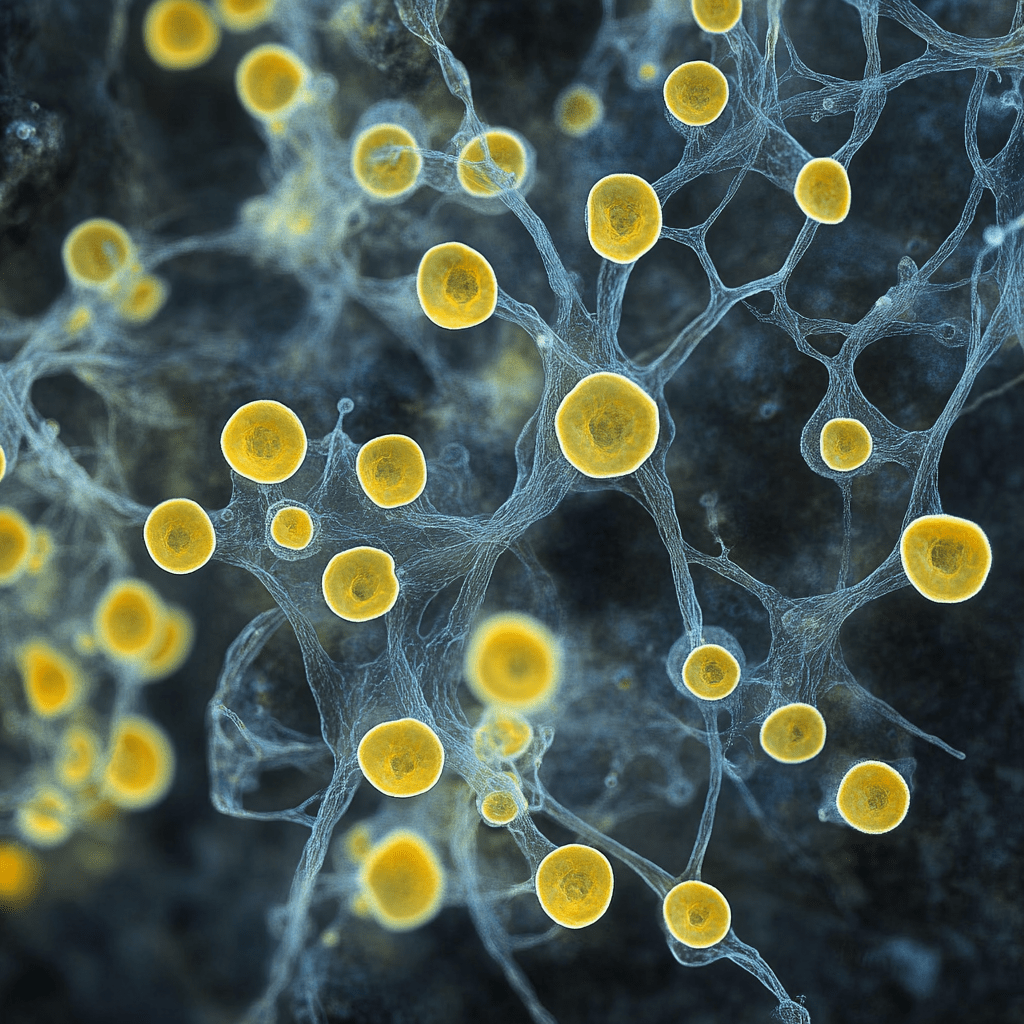

В «гигантском серном мире» мы бы увидели мицелиальные организмы, очень похожие на современные грибы, но с одной особенностью — в виде скоплений серы внутри (рис. 4А, Б). Их длинный мицелий без проблем соединял бы богатые сульфидом глубокие слои почвы и богатый кислородом воздух (цианобактерии все еще живы в этой вселенной). Возможно, они даже могли бы образовывать плодовые тела. Правда, не на пышной, зеленой и влажной лесной подстилке, а на бесплодной земле с единственным питательным веществом — сероводородом, — поступающим из ее недр (рис. 5).

Рисунок 5. Плодовые тела грибоподобных организмов в «серном» мире — непременно окрашенные в желтый цвет из-за гранул серы, которые вы видели на рис. 4А, Б.

сгенерировано MindTheGraph

Могли бы появиться даже гигантские организмы, похожие на растения (рис. 6). Да, они не осуществляли бы фотосинтез (бедные цианобактерии, вам пришлось бы работать за двоих или даже за троих!), но их древовидность и разветвленные корни должны были бы обеспечить им доступ как к воздушному кислороду, так и к подземному сероводороду. Мы должны были бы увидеть леса желтых деревьев со странными структурами вместо листьев… и планета жила бы в вечной золотой осени.

Рисунок 6. Можно представить себе и леса в «серном» мире — но только вот такие, состоящие из организмов со скоплениями элементной серы вместо листьев. Выглядит как непрекращающаяся золотая осень…

сгенерировано Midjourney

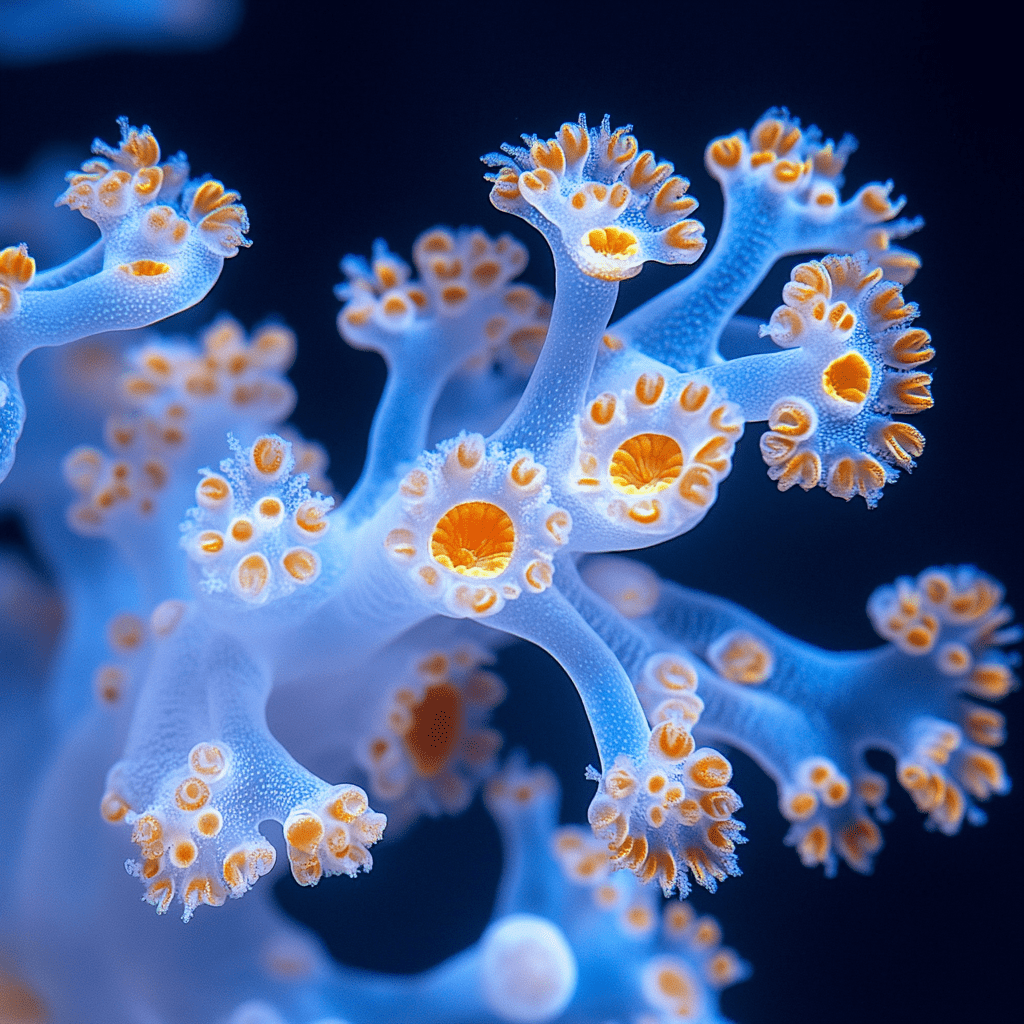

А как насчет животных? С одной стороны, существование на границе сульфида и кислорода накладывает некоторые ограничения на формы жизни — и многоклеточные организмы с подвижными клетками кажутся неожиданными. С другой стороны, многоклеточность «животного» типа необычна даже для нашего мира, и ее появление было своего рода «черным лебедем» — неожиданным и непредсказуемым событием [10], [11]. Таким образом, раз она появилась здесь, у нее был шанс появиться и там. В конце концов, некоторые гигантские серные бактерии способны использовать оба субстрата благодаря своей подвижности, буквально «задерживая дыхание», чтобы накопить один субстрат, а затем переместиться и использовать другой [12]. И в нашем гипотетическом мире эта способность могла бы развиться еще дальше. Мы могли бы надеяться, по крайней мере, увидеть водных животных, похожих на кораллы и медуз: с желтыми вкраплениями из-за серы, но таких знакомых нам (рис. 7А, Б).

Таким образом, все формы клональной многоклеточности имели бы шанс появиться в этом мире. Я просто не могу найти никакого правдоподобного сценария для образования агрегативных форм (таких как диктиостелиевые слизевики) в этих условиях. Но если бы они специализировались на окислении избыточной элементной серы в почве… мы могли бы увидеть нечто подобное (рис. 8).

Рисунок 8. Агрегативный слизевик в гигантском «серном» мире тоже освоил нишу «уборщика» — он подбирает элементную серу, оставшуюся на земной поверхности после смерти других организмов или в результате работы их выделительной системы. Поэтому его плодовые тела такие желтые.

сгенерировано Midjourney

Научные выводы

Этот визуальный мысленный эксперимент (с помощью искусственного интеллекта) — больше, чем научное развлечение. Прежде всего, он подчеркивает и демонстрирует потенциал гигантских серных бактерий к развитию сложных структур и зависимость сложности от биохимических условий. Но он также может помочь ответить на вечный вопрос современной эволюционной биологии: было ли появление эукариот предопределенным или скорее случайным событием?

Все больше фактов говорит о том, что эукариогенез мог быть запущен синтрофной ассоциацией между асгардархеей и сульфатредуцирующей бактерией [3], [13–15]. Такие синтрофные ассоциации между ними и археями относительно широко распространены, но недавнее открытие показывает, что они также склонны приводить к образованию сложных структур и взаимодействий. Исследование методом прямой кондуктометрии подтвердило, что анаэробные метанотрофные археи образуют живую электрическую сеть вместе с сульфатредуцирующими бактериями (рис. 9) [16] для межвидового переноса электронов и совместного осуществления одной и той же реакции [17].

Рисунок 9. Структура и механизм действия синтрофной ассоциации анаэробных метанотрофных архей и сульфатредуцирующих бактерий. Серые клетки — археи; желтые палочковидные клетки — бактерии; красные кружки — мультигемовый цитохром c: предполагаемый проводящий белок, который связывает эти клетки в одну большую электросеть для переноса электронов.

создано с помощью MindTheGraph, впервые опубликовано на портале «Элементы» [16]

Это явный признак того, что симбиоз архей и бактерий — особенно такого типа — имеет мощные биохимические предпосылки для сложности, как и гигантские серные бактерии. Но какую форму примет эта сложность — дело случая.

Для нас эукариоты являются лишь одним из конкретных типов сложности, поскольку мы не видели никаких других примеров «эукариот». Нам сложно представить какой-то другой сценарий их формирования, потому что мы никогда ничего подобного не видели. С помощью этого мысленного эксперимента я попытался посмотреть на проблему шире и показать, что иногда для осмысления научной проблемы достаточно просто включить воображение.

И пожалуйста, аккуратнее с окружающей средой! Давайте сохраним имеющуюся многоклеточную жизнь, чтобы не переживать за общих предков для новой.

Данная статья является адаптированным дополненным переводом заметки Георгия Куракина на платформе Springer Nature Research Communities [5].

Литература

- Внимание! Разыскивается предок митохондрий!;

- Элементы: «Эукариотические клетки могли возникнуть в результате двойного эндосимбиоза»;

- Элементы: «Предложена новая гипотеза происхождения эукариот»;

- Куракин Г. (2023). Многоклеточность. «Большая российская энциклопедия»;

- Kurakin G. (2025). Alternative history of life on Earth: complex life evolving from giant sulfur bacteria. Springer Nature;

- Липоксигеназа серной бактерии: биохимические секреты родственника самого большого прокариота в мире;

- William C. Ratcliff, R. Ford Denison, Mark Borrello, Michael Travisano. (2012). Experimental evolution of multicellularity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 1595-1600;

- Matthew D. Herron, Joshua M. Borin, Jacob C. Boswell, Jillian Walker, I-Chen Kimberly Chen, et. al. (2019). De novo origins of multicellularity in response to predation. Sci Rep. 9;

- Georgy Kurakin. (2023). Lipoxygenase in a Giant Sulfur Bacterium: An Evolutionary Solution for Size and Complexity?. Biochemistry Moscow. 88, 842-845;

- Thibaut Brunet, Nicole King. (2017). The Origin of Animal Multicellularity and Cell Differentiation. Developmental Cell. 43, 124-140;

- Iñaki Ruiz-Trillo, Koryu Kin, Elena Casacuberta. (2023). The Origin of Metazoan Multicellularity: A Potential Microbial Black Swan Event. Annu. Rev. Microbiol. 77, 499-516;

- Heide N. Schulz, Dirk de Beer. (2002). Uptake Rates of Oxygen and Sulfide Measured with Individual Thiomargarita namibiensis Cells by Using Microelectrodes. Appl Environ Microbiol. 68, 5746-5749;

- Purificación López-García, David Moreira. (2020). The Syntrophy hypothesis for the origin of eukaryotes revisited. Nat Microbiol. 5, 655-667;

- Purificación López-García, David Moreira. (2020). Cultured Asgard Archaea Shed Light on Eukaryogenesis. Cell. 181, 232-235;

- Mart Krupovic, Valerian V. Dolja, Eugene V. Koonin. (2023). The virome of the last eukaryotic common ancestor and eukaryogenesis. Nat Microbiol. 8, 1008-1017;

- Элементы: «Археи и бактерии могут объединяться в живую электрическую сеть»;

- Hang Yu, Shuai Xu, Yamini Jangir, Gunter Wegener, Victoria J. Orphan, Mohamed Y. El-Naggar. (2025). Redox conduction facilitates direct interspecies electron transport in anaerobic methanotrophic consortia. Sci. Adv. 11.