Росс Макфи: «Конец мегафауны. Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев». Рецензия

16 августа 2025

Росс Макфи: «Конец мегафауны. Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев». Рецензия

- 100

- 0

- 0

Росс Макфи. «Конец мегафауны: Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев». М.: «Альпина нон-фикшн», 2025. — 280 с.

-

Автор

-

Редакторы

Увлекательный рассказ палеонтолога Росса Макфи, в котором автор подробно разбирает причины вымираний крупнейших животных на планете, прежде всего, живших в эпоху плейстоцена, закончившегося около 11 тысяч лет назад. Вместе с этой эпохой закончилось господство мастодонтов, шерстистых мамонтов, огромных броненосцев глиптодонов и многих других удивительных животных — крупнейших представителей мегафауны в своих экосистемах.

Комплексное и логичное повествование автора прекрасно дополняют графики, карты, схемы и качественные иллюстрации художника Питера Шаутена, одного из выдающихся палеоиллюстраторов современности.

Оценка «Биомолекулы»

Качество и достоверность: 8/10

(0 — очень сложно, 10 — легко)

Легкость чтения: 9/10

(0 — очень сложно, 10 — легко)

Оригинальность: 6/10

(0 — похожих книг много, 10 — похожих книг нет)

Кому подойдет: начинающим и продвинутым любителям палеонтологии и биологии, ученикам средних и старших классов, студентам, педагогам и популяризаторам науки.

Росс Макфи в своей книге рассматривает ряд устоявшихся гипотез о вымирании мегафауны вроде климатических изменений, чрезмерной охоты людей и других. Каждую гипотезу автор старается разобрать по полочкам, найти слабые и сильные стороны в доводах ученых и, в конце концов, предлагает нечто новое в решении загадки массовых вымираний и находит место для разбора вопроса о том, как мы можем восстановить утраченные биомы и тех животных, которые населяли их тысячи лет назад, но исчезли с лица Земли.

Воображение многих читателей научно-популярной литературы о древних животных и зрителей тематического кино зачастую будоражит наличие в тексте или на экране огромных или очень крупных животных, рядом с которыми человек кажется существом совершенно незначительных габаритов. Несколько сотен миллионов лет существования жизни на Земле в экосистемах обязательно присутствовали крупные животные, которые порой достигали массы тела более чем в 60 тонн (такие, к примеру, как динозавры с длинными шеями вроде патаготитана или аргентинозавра, жившие в мезозойскую эру). Таких крупных животных называют термином «мегафауна». Критерии отнесения к мегафауне варьируются в зависимости от конкретной классификации и отдельно взятой экосистемы. Порог отнесения к мегафауне, основанный на размерах и массе, может варьироваться от 10 кг до 2 тонн. К примеру, в палеонтологии широко используется предложенный Полом Шульцем Мартином порог в 45 кг, а исследования, основанные на концепции «мегатравоядных», принимают за критерий массу взрослых особей от 1 тонны.

В книге Росса Макфи «Конец мегафауны. Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев» рассматриваются крупные и гигантские животные, жившие на нашей планете в период от рассвета эпохи крупных млекопитающих около 56 миллионов лет назад, до границы в 13–11 тысяч лет, когда исчезли крупнейшие животные, населявшие тундростепи — древний биом, характеризующийся высокой продуктивностью низкорослой растительности, обширными степными пространствами и генерируемый деятельностью крупных травоядных животных. Основной же фокус внимания в книге приходится именно на тех животных, что населяли Землю в период активного расселения человека. И хотя в книге для возможности разбора причин вымирания мегафауны автор часто обращается к более древним экосистемам и конкретным видам, главным вопросом остается вымирание «мамонтовой фауны» на границе плейстоценовой эпохи (около 11 700 лет назад). Тем любопытнее, что в рамках разбора возможных причин вымирания мегафауны автор редко обращается к неоднородности распространения тех или иных групп животных на разных континентах, к производительности различных экосистем и в особенности тундростепей и как будто бы нарочито упускает из виду фактор изолированности популяций крупных животных, которые всё равно неизбежно подверглись вымиранию, даже если их популяции дотянули до голоцена (к примеру, мамонты острова Врангеля, вымершие в то же время, что строились египетские пирамиды — прим. автора рецензии). Последнее особенно важно в контексте того, что Росс Макфи приводит в книге относительно свежую и смелую гипотезу о вымирании мегафауны ввиду распространения некого патогена, который поразил многие экосистемы на Земле, и именно эту причину автор выводит в качестве ключевой причины массового вымирания крупных животных. При этом автор приводит в пример чуму рогатого скота, поразившую большинство парнокопытных животных на востоке Африки в 90-х годах XIV века. Однако на возникающие в связи с этим логичные вопросы о механике распространения, адаптивности и развития такого патогена книга ответов не дает. В защиту автора, тем не менее, стоит упомянуть, что он в тексте признает слабые места собственной гипотезы и указывает, что гипотеза «патогенного вымирания» требует дополнительных подтверждений.

Главное слабое место гипотезы гиперэпидемии заключается в невозможности ответить на вопрос: могли ли один или несколько видов патогенов заразить одновременно много разных видов, нанося им серьезный урон? Хотя мы знаем целый ряд инфекций — например, такие, как грипп, туберкулез, проказа, чума и разные геморрагические лихорадки, которые поражают организмы разных видов, — трудно поверить, что какая-либо из них смогла вызвать массовое одновременное заболевание животных десятков видов, даже если это было совершенно новое для их иммунной системы заболевание. И мы не смогли обнаружить эмпирические доказательства существования в то время болезни, отвечающей этим требованиям

Определенным достоинством книги стоит считать то, что, несмотря на попытку популяризировать среди заинтересованных читателей собственную гипотезу вымирания мегафауны, автор довольно дотошно разбирает ряд других гипотез вымирания вроде метеороидной гипотезы (угнетение экосистем и вымирание биологических видов вследствие падения космического тела — прим. автора рецензии), гипотезы истребления, в рамках которой охота со стороны человека рассматривается как главный фактор вымирания и, конечно же, наиболее состоятельной и имеющей наиболее уверенную доказательную базу климатической гипотезы, то есть гипотезы, в рамках которой глобальные климатические изменения привели к перестройке устоявшихся экосистем, что, в свою очередь, и стало причиной вымирания многих видов животных. Росс Макфи разбирает основные аргументы в пользу каждой из гипотез и балансирует их аргументами в пользу их несостоятельности, или же просто выделяет слабые места гипотез причин вымирания. Стоит особенно выделить, что, несмотря на отсутствие в книге сюжетной составляющей, что хорошо ложится в рамки выбранного жанра литературы, тем не менее, отчетливо можно проследить личный антагонизм автора с гипотезой истребления и, соответственно, придерживающимися ее учеными. После прочтения может сложиться впечатление, что автор предложил собственную гипотезу именно в противовес гипотезе истребления. Серьезно автор оспаривает и климатическую гипотезу, нарочито упуская из виду связанное с изменением климата исчезновение видов в наше время. Новая авторская гипотеза кажется любопытной и имеющей право на жизнь, хотя радикально новых идей, которые аргументацией «пересилили» бы устоявшийся ряд гипотез, автору скорее не удалось. Временами дотошность автора в разборе различных гипотез кажется даже чрезмерной и может утомить неподготовленного читателя, однако общий ход авторских рассуждений достаточно последователен и строен, что может стать плюсом для читателей, которые любят глубокие и всесторонние разборы определенных спорных тем в палеонтологии и биологии. Дотошность автора проявляется и после того, как книга заканчивается. После эпилога читателя ждет 11,5 страниц примечаний, которые служат приятным дополнением к рассказу автора. Примечания содержат ряд важных уточнений, отсылок и ссылок на оригинальные работы авторов, упомянутых в книге. Также в конце книги содержится предметно-именной указатель, с помощью которого читатель легко сможет вернуться к определеннной теме, подразделу или даже к упоминанию конкретного вида животного при необходимости.

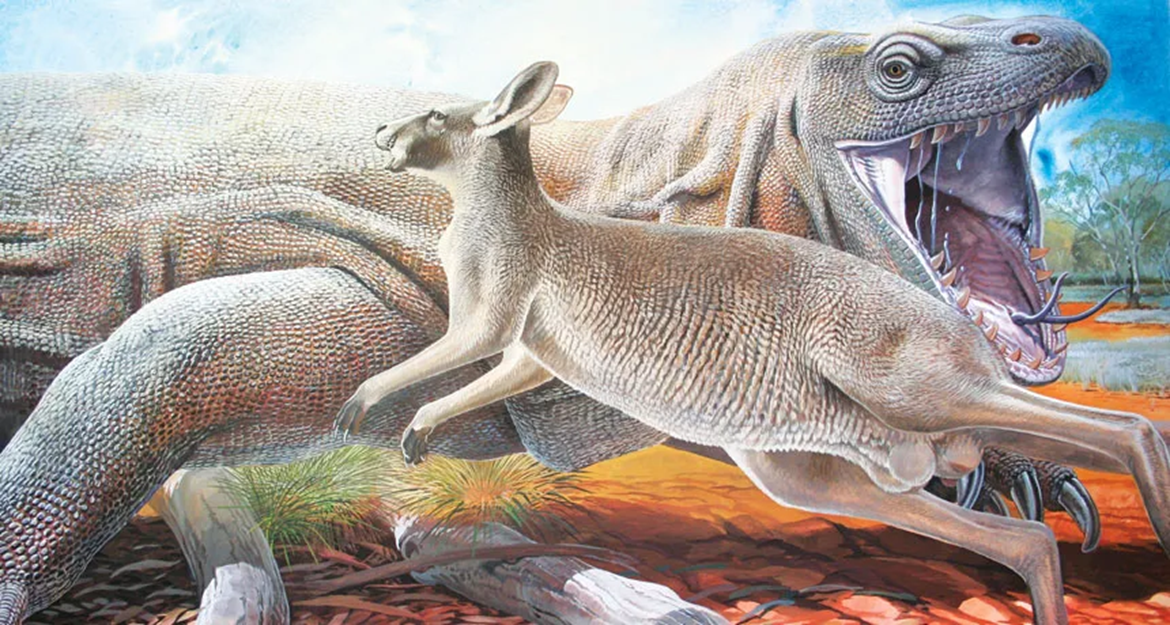

Большим достоинством книги является наличие в ней материалов, улучшающих понимание читателя — простых схем, таблиц и графиков, отражающих такие важные элементы повествования, как скачкообразные изменения климата, последовательность периодов, упоминаемых в книге, зоны растительности в определенные эпохи и др. Такое визуальное сопровождение является полезным и наглядным источником информации, которая способна привлечь внимание даже искушенного читателя. Отдельно приятно, что автор каждый графический элемент книги сопровождает уместными и корректными комментариями, отлично работающими на углубление материала и облегчение донесения информации до читателя без излишних упрощений и допущений. Подобная графическая наполненность книги также создает ее справочную ценность, которая может помочь читающим книгу студентам, популяризаторам науки и просто интересующимся наукой читателям легко найти зацепки для дальнейшего поиска информации и погружения в материал. Помимо графического сопровождения, автор снабдил текст обособленными дополнениями, которые рассказывают читателю о конкретных видах животных — представителях мегафаун разных времен и континентов. Автор пишет о них очень емко, но содержательно, говоря о времени жизни этих животных и особенностях их биологии. Одной из сильнейших сторон книги является огромное количество высококачественных цветных иллюстраций художника Питера Шаутена. Рисунки художника изображают как отдельных вымерших животных, так и панорамы с целыми художественно воссозданными экосистемами, что отлично работает не только на визуальную составляющую книги, но также способно повысить вовлеченность читателя в содержание книги. Питер Шаутен — один из талантливейших палеоиллюстраторов, и данная книга — отличное тому подтверждение.

Самой интригующей частью книги, как ни странно, является ее эпилог, посвященный вопросу возможного воскрешения вымерших животных. В данной части книги с автором спорить трудно. Поровну вдохновленно и меланхолично Росс Макфи рассуждает о современных методах и достижениях генной инженерии (таких, к примеру, как нашумевшая система CRISPR/Cas9 ), о невозможности точного воссоздания всего комплекса физиологических процессов, проходивших в организме, к примеру, настоящего мамонта, в сравнении с его «воссозданной копии». Автор даже не упускает упоминание команды выдающегося современного ученого Джорджа Чёрча, который совсем недавно, уже после выхода данной книги, удивил мировое сообщество воссозданием с помощью геномного редактирования вымерших волков, относящихся к виду Aenocyon dirus. Отдельно приятно увидеть среди рассуждений автора и упоминание нашего соотечественника Сергея Афанасьевича Зимова, создателя климатического проекта «Плейстоценовый парк», целью которого является постепенная реставрация малопродуктивной тундры в высокопродуктивную зеленую тундростепь с помощью восстановления популяций крупных животных, вроде диких лошадей и бизонов, вымерших в Сибири тысячи лет назад. И хотя автор, подводя итоги своего тщательного разбора, не спешит делать далеко идущие выводы, он всё равно оставляет для читателя некоторую долю пространства для домысливания и собственных выводов.

Использование методик CRISPR/Cas для направленного редактирования геномов является перспективным направлением в современной генной инженерии. — Прим. автора рецензии.

Книга Росса Макфи «Конец мегафауны. Увлекательная жизнь и загадочная гибель мамонтов, саблезубых тигров и гигантских ленивцев» имеет ряд ярких недостатков и не способна дать что-то новое читателю, обладающему углубленными знаниями в палеонтологии, биологии и экологии. Но качество иллюстраций, бережное отношение автора даже к тем материалам, которые он подвергает критике, и систематизация знаний делают книгу как минимум любопытной для продвинутого читателя и увлекательным, полезным открытием для новичка, только начавшего интересоваться вымершими животными и теми причинами, из-за которых они полностью исчезли с лица Земли.

Читателям, которые захотят дополнить информацию, полученную из данной книги, можно рекомендовать две похожих книги по содержанию и структуре, но задевающие другие времена и группы животных: «История великих вымираний» Питера Брэннэна и «Как умирали динозавры» Райли Блэк.