SciNat за ноябрь 2025 #1: раскрыт секрет кукушкиных яиц, микробиота защищает нас от стеатоза печени, а древние гробы помогают изучать климат

02 ноября 2025

SciNat за ноябрь 2025 #1: раскрыт секрет кукушкиных яиц, микробиота защищает нас от стеатоза печени, а древние гробы помогают изучать климат

- 135

- 0

- 0

Уже более 20 лет для лечения астмы используют препараты на основе моноклональных антител. Мишенями новых терапевтических средств стали ключевые молекулы и рецепторы, участвующие в аллергическом воспалении (IgE, IL-5, IL-5Rα и другие). В работе Asrat и соавторов, чья статья отмечена на обложке последнего выпуска Science Translational Medicine, исследовалось влияние двух препаратов (обозначены на рисунке синим и желтым), действующих на α-субъединицу рецептора интерлейкина-4 (IL-4Rα) и на интерлейкин-33 (IL-33), которые стали важными терапевтическими мишенями при астме. Препарат дупилумаб (блокирует IL-4Rα) уже несколько лет используют для лечения среднетяжелой и тяжелой астмы. Итепекимаб (блокирует IL-33), экспериментальный препарат, разрабатываемый Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi, в данный момент проходит III (заключительную) фазу клинических испытаний. Авторы настоящей работы обнаружили, что дупилумаб и итепекимаб снижали тяжесть заболевания в мышиной модели воспаления дыхательных путей при использовании как в качестве монотерапии, так и совместно, через частично перекрывающиеся сигнальные пути. Комбинированная блокада не давала дополнительных преимуществ при воспалении дыхательных путей, однако каждый препарат оказывал уникальное и перекрывающееся противовоспалительное действие, что подтверждает существование нескольких подходов к лечению аллергической астмы. — The IL-33 and IL-4Rα blocking antibodies itepekimab and dupilumab modulate both distinct and common inflammatory mediators in asthma, «Биомолекула»: «Терапевтические моноклональные антитела».

-

Автор

-

Редактор

В первом ноябрьском выпуске дайджеста вы найдете много свежих новостей из мира биологии и медицины. Мы расскажем о генетических факторах развития диабетической нейропатии, а также способах борьбы с нейропатией при онкологии. В дайджесте вы прочитаете про новые способы лечения астмы с помощью комбинации разных моноклональных антител. Вы узнаете, как микробиота защищает нас от жировой болезни печени и как каракатицы и осьминоги вдохновили инженеров на создание нового композитного материала. А также — о том, как происходит коэволюция яиц кукушки и оборонительного поведения хозяев гнезд, и каким образом древние гробы помогают изучить изменения климата, произошедшие тысячи лет назад.

Нейробиология

Как стресс эндоплазматического ретикулума вызывает нейропатию при химиотерапии

Химиотерапия при онкологии часто приводит к побочным эффектам, которые ограничивают возможности использования противораковых препаратов. Один из таких препаратов, паклитаксел, действует на чувствительные нейроны, вызывая воспаление и нейропатию. Группе Фонсека и соавторов удалось объяснить причину появления этого побочного эффекта. Оказалось, что паклитаксел вызывает повышение продукции активных форм кислорода (АФК) митохондриями макрофагов (клетки врожденного иммунитета). Повышение уровня АФК приводит к активации белка IRE1α (Inositol-requiring enzyme 1 alpha) и развитию стресса эндоплазматического ретикулума (ЭР). IRE1α — своего рода сенсор, который «чувствует» накопление в ЭР неправильно свернутых белков, что может приводить к развитию воспалительных процессов. Подобные изменения вызывают продукцию макрофагами различных провоспалительных факторов (TNF-α, IL-1β, PGE2, IL-6 и др), которые могут непосредственно приводить к развитию нейровоспаления и нейропатии. Авторы показали, что подавление активности IRE1α снижает проявление болевой чувствительности у мышей при введении им паклитаксела. Это означает, что IRE1α в лейкоцитах может быть ключевым элементом, который провоцирует боль при нейропатии, вызванной приемом паклитаксела. Таким образом, ингибиторы IRE1α могут стать потенциальным методом лечения боли, вызванной химиотерапией. — Leukocyte-intrinsic ER stress responses contribute to chemotherapy-induced peripheral neuropathy.

Микробиология

Микробиота защищает нас от жировой болезни печени

За последние годы роль кишечной микробиоты в здоровье человека была значительно переосмыслена и стала одной из самых обсуждаемых тем в современной медицине и науке. Микробиом кишечника, представляющий собой сложную экосистему из триллионов микроорганизмов, теперь рассматривается как своего рода «орган», который влияет на множество физиологических процессов. Группа ученых из Университета Вашингтона, в Сент-Луисе, США, доказали, что микробиота кишечника может защитить организм от развития стеатоза печени, связанного с метаболической дисфункцией (MASLD, ранее известный как неалкогольная жировая болезнь печени). Исследователи обнаружили, что уничтожение кишечного микробиома у рыбок данио-рерио вызывает развитие MASLD. Когда ученые изучили метаболом этих рыбок, то обнаружили, что причиной развития заболевания стал спирт сорбитол, который может образовываться из глюкозы в процессе пищеварения, а также в некоторых клетках организма благодаря полиоловому метаболическому пути. Микробиом кишечника контрольных рыбок расщеплял сорбитол, что, по-видимому, предотвращало развитие MASLD. Попадание сорбитола в печень провоцирует перестройку метаболизма и накопление избытка триглицеридов и гликогена в гепатоцитах. При этом сам сорбитол обладает высокой осмотической активностью и его накопление в клетках может вызывать их повреждение. Подавление продукции сорбитола предотвращало развитие заболевания, а вот введение рыбкам высоких доз этого спирта, напротив, провоцировало не только развитие MASLD, но и обеднение микробиоты кишечника. Авторы считают, что полученные ими данные достойны самого пристального внимания, поскольку MASLD — частый спутник сахарного диабета 2-го типа, ожирения и метаболического синдрома, то есть состояний, при которых люди часто используют сорбитол в качестве заменителя сахара. Это может быть дополнительным фактором развития стеатоза. — Intestine-derived sorbitol drives steatotic liver disease in the absence of gut bacteria, «Биомолекула»: «Микробиом кишечника: мир внутри нас», «Модельные организмы: данио рерио».

Эндокринология

Генетические причины диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия — распространенное осложнение сахарного диабета, при котором возникают изменения сосудистой оболочки сетчатки, вызванные гипергликемией, что может привести к нарушению зрения и слепоте. Однако риск развития именно этого осложнения диабета может быть генетически обусловлен. De Rossi и соавторы использовали мышиные модели сахарного диабета 1-го типа (СД1), чтобы изучить ранние признаки изменения сосудов сетчатки. Авторы применили стрептозотоциновую модель, при которой мышатам вводят вещество, разрушающее β-клетки поджелудочной железы, выделяющие инсулин, имитируя, таким образом, состояние гипоинсулинемии. Другая модель, генетическая (Ins2Akita), имеет мутацию в гене одного из двух инсулинов Ins2 грызунов, что также приводит к развитию СД1. Им удалось определить раннюю индукцию гена, кодирующего богатый лейцином α-2-гликопротеин 1 (LRG1). Активность этого белка влияла на процессы формирования капилляров, действуя через фактор роста эндотелия сосудов (Vegfa) и трансформирующий фактор роста бета (TGF-β). Компьютерное моделирование позволило подтвердить, что LRG1 способствует сужению капилляров и утолщению базальной мембраны, на которой расположены эндотелиоциты. Причем нокаут гена Lrg1, равно как и ингибирование его активности с помощью антител, устраняли негативное влияние на сосуды сетчатки. Эти результаты показывают, что LRG1 является драйвером сосудистой дисфункции, которая способствует возникновению диабетической ретинопатии и представляет собой потенциальную мишень для комплексной или превентивной терапии. — Leucine-rich α-2-glycoprotein 1 initiates the onset of diabetic retinopathy in mice, «Биомолекула»: «Сахарный диабет I типа, или Охота на поджелудочную железу».

Популяционная биология

Кукушка, кукушка, в чем секрет твоей адаптивности?

Кукушки известны своей способностью подкладывать яйца в чужие гнезда. Этот феномен называется гнездовым паразитизмом. После вылупления птенец кукушки устраняет конкурентов, выбрасывая яйца (и/или птенцов) хозяев из гнезда. Учитывая высокую цену ошибки, птицы-хозяева гнезда развили способность отличать свои яйца от яиц кукушки, а те, в свою очередь, научились мастерски мимикрировать, подражая внешнему виду яиц хозяев. Получилась своего рода коэволюционная гонка вооружений. Однако кукушки, как правило, паразитируют на нескольких разных видах птиц, и ученые долго терялись в догадках, как так выходит, что окраска яиц имитирует яйца разных хозяев и почему не происходит дивергенции и образования новых видов, специфичных к своим хозяевам? Ученые изучили строение яиц двух видов кукушек практикующих гнездовой паразитизм: кукушки обыкновенной (Cuculus canorus) и кукушки глухой (C. optatus). Было идентифицировано 15 морфов (то есть вариантов формы и окраски) яиц, которые незначительно отличались между двумя видами, и было показано, что окраска в большей степени определяется материнскими генами. А именно теми генами, которые находятся в митохондриальной ДНК и передаются только от матери потомству. Оказалось, что синтез пигмента у кукушек связан с генами, кодирующими белки 1-го комплекса дыхательной цепи митохондрий, отвечающей за синтез АТФ. Также в производство пигментов яиц вовлечены гены, сцепленные с W-хромосомой (у самок птиц половые хромосомы WZ, у самцов — ZZ), а также двуродительские локусы аутосомных генов. Ученые полагают, что тесная связь наследуемого признака и материнских генов предполагает механизм, который помогает уменьшить дивергенцию между видами и сохранить в почти неизменном виде фенотипы окраски яиц. Для изучения более подробного механизма, разумеется, требуются дальнейшие исследования. Над проектом трудилась большая группа ученых, в том числе исследователи из Германии, Норвегии, Великобритании и России. — Genomic architecture of egg mimicry and its consequences for speciation in parasitic cuckoos.

Варианты пигментации яиц кукушек видов C. canorus и C. optatus.

Бионика

Моллюски вдохновили инженеров на создание нового композитного материала

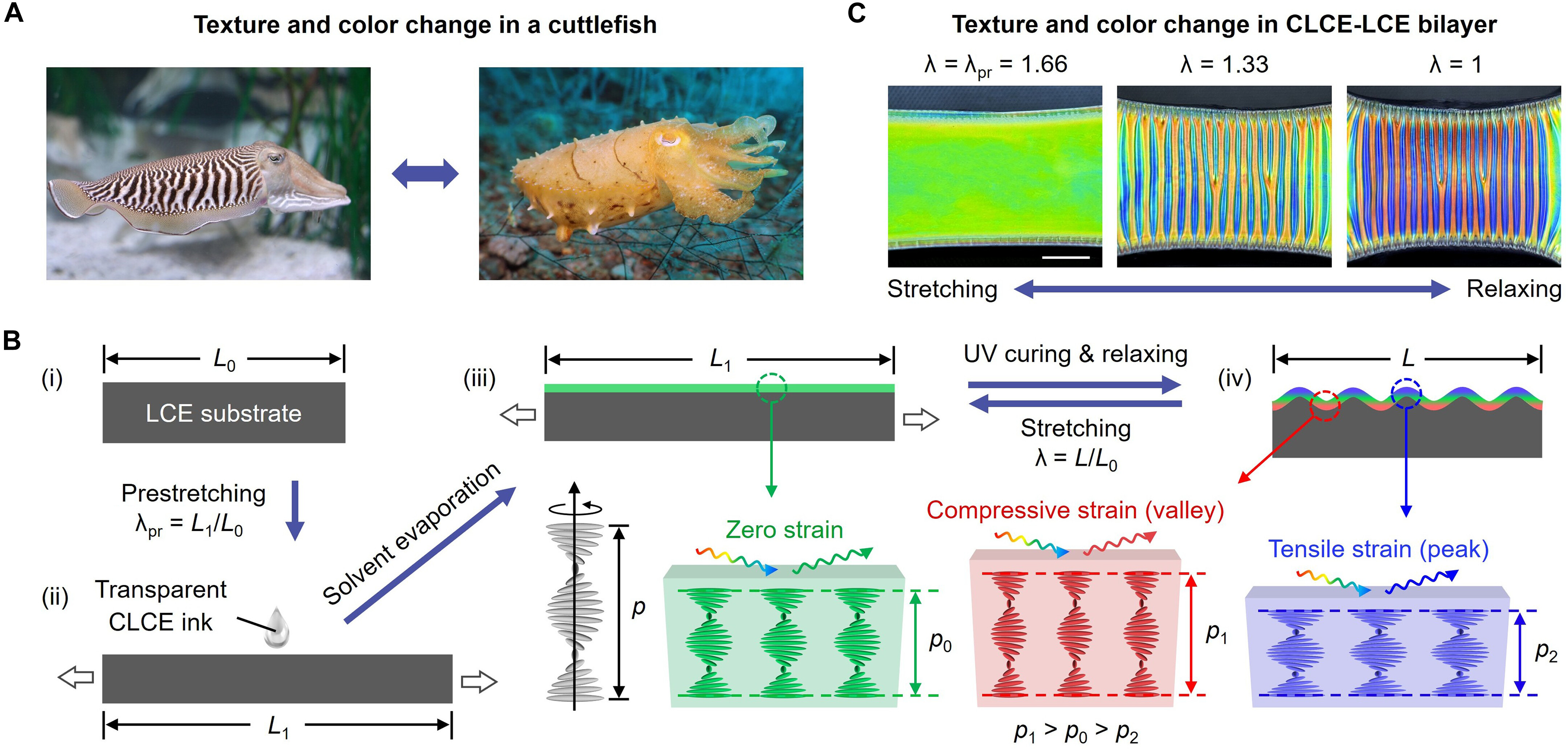

Головоногие моллюски (осьминоги, кальмары, каракатицы) обладают уникальной способностью мгновенно менять цвет и текстуру своей кожи благодаря сложной системе, состоящей из нескольких типов специализированных клеток. Они отвечают за пигментацию и яркость окраски, а для управления текстурой кожи, моллюски используют мышцы, которые приводят в движение папиллы (кожные выступы), изменяя рельеф кожи. Вдохновленные этими животными, ученые разработали чувствительные материалы, способные менять свой цвет в ответ на внешние стимулы. Им удалось создать «умный» композитный материал, состоящий из двух соединенных слоев, каждый из которых обладает уникальными свойствами и по-разному реагирует на внешние стимулы. Теперь инженеры могут точно настроить внешний вид и текстуру «умного» двухслойного материала (CLCE-LCE бислоя), манипулируя несколькими ключевыми характеристиками на этапе его изготовления. Контролируя эти параметры, ученые могут создавать материалы с предсказуемым поведением: например, один образец может при нагревании становиться из гладкого синего морщинистым красным, а другой — из гладкого желтого слегка волнистым зеленым. Это позволяет «программировать» материал на выполнение конкретных задач в мягкой робототехнике или для камуфляжа. — Bioinspired synergistic texture and color modulation enabled by surface instability of cholesteric liquid crystal elastomer bilayers.

Двуслойный CLCE-LCE обеспечивает совместное изменение текстуры и цвета с помощью контролируемого образования складок.

Экология

Как захоронения помогают изучать изменения климата тысячи лет назад

И, наконец, последняя новость, в стиле прошедшего Хэллоуина. Статья в журнале Science рассказывает о работе исследователей из Китая, которые используют для изучения климата древние ...гробы!

На территории современного Западного Китая ученые обнаружили захоронение, принадлежащее высокопоставленному военному времен династии Хань (2200 лет назад). Помимо золотых монет, богатой одежды и оружия, внимание исследователей привлек гроб, в котором покоился китайский генерал. Изучив годичные кольца древесины, из которой он был изготовлен, а также сравнив с данными из других захоронений, ученые смогли сделать множество интересных выводов, касающихся климата этого региона в период с 270 г. до н. э. до 77 г. н. э. Например, средняя влажность была на 18–34% выше современной, что, возможно, позволило династии Хань продвинуться на запад, в область, которая ранее представляла собой бесплодную пустыню. Древесина, взятая из захоронений — это очень ценный источник информации для ученых: «Из-за вырубки лесов в прошлом и нехватки долгоживущей древесины, обнаруженные гробы часто являются единственным высокоточным свидетельством региональных изменений окружающей среды», — говорит Чунь Цинь ведущий автор статьи о династии Хань. По мере роста деревьев их годичные кольца меняются в зависимости от температуры и влажности. Они также фиксируют колебания уровня изотопа углерода 14С в атмосфере, который может меняться, например, при землетрясениях или других катаклизмах. Специалистов, которые изучают годичные кольца деревьев для определения их возраста и датировки исторических событий, а также для реконструкции климатических условий, прошлого называют дендрохронологами. В настоящее время китайские дендрохронологи планируют использовать древесину древних захоронений, чтобы исследовать средневековую климатическую аномалию — период, с 950 по 1250 год н.э., который, как полагают ученые, позволил скандинавским викингам колонизировать Гренландии и Ньюфаундленда в 985 и 1021 годах н. э., соответственно. Исследователи хотят выяснить, было ли в Древнем Китае аналогичное потепление и как оно повлияло на развитие общества того времени. Однако эту идею будет непросто реализовать, поскольку в захоронениях может использоваться древесина, привезенная из других регионов. С такой проблемой уже сталкивались египтологи, изучая захоронения фараонов в гробах, сделанных из ливанского кедра. Тем не менее, исследователи полны оптимизма, а более подробно об их исследовании можно почитать здесь — Persistent humid climate favored the Qin and Western Han Dynasties in China around 2,200 y ago, и здесь — Tree rings from ancient coffins offer clues to Earth’s past, «Биомолекула»: «Я спросил у ясеня: как биофизические методы работают в социально-гуманитарных исследованиях».