-

8340Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Существуют некие микроскопические пузырьки, которые играют значительную роль в судьбе нашего организма. Эти пузырьки размером всего одну десятитысячную миллиметра, они вездесущи и могут сильно влиять на нашу жизнь. Они диктуют нам, как расти и развиваться, как переваривать пищу и образовывать кровь, и даже будем ли мы болеть или сопротивляться болезням. Эти пузырьки называются «экзосомы». Экзосомы открыли совсем недавно, но уже стало понятно, что они замешаны практически во всех процессах в организме. И уж совсем-совсем недавно выяснилось, что экзосомы также принимают непосредственное участие в раковом метастазировании и перерождении. Клетки злокачественных опухолей стремятся расселиться по всему организму, и в этом им помогают экзосомы. Они либо готовят «почву» для пришедших раковых клеток, либо, взаимодействуя с нормальными клетками, толкают их на кривую дорожку ракового перерождения. В нашем обзоре мы расскажем, что учёные успели узнать за такой короткий срок о роли экзосом в метастазировании и раковом перерождении.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Вряд ли сейчас найдется человек, который не слышал, что высокий холестерин — это плохо. Однако столь же мала вероятность встретить человека, который знает, ПОЧЕМУ высокий холестерин — это плохо. И чем определяется высокий холестерин. И что такое высокий холестерин. И что такое холестерин вообще, зачем он нужен и откуда берется.

-

Комикс на конкурс «био/мол/текст»: Глобализация шагает по планете — и вот нашими жизнями управляем уже не мы сами, а неведомая воля толпы. Но что лежит в основе работы такого коллективного разума? В поисках ответа на этот вопрос ученым опять помогли отважные пионеры биологии — мухи дрозофилы, которые приоткрыли тайну нейронного механизма, управляющего их коллективным поведением. Этот комикс о непростой жизни в мушином мегаполисе...

-

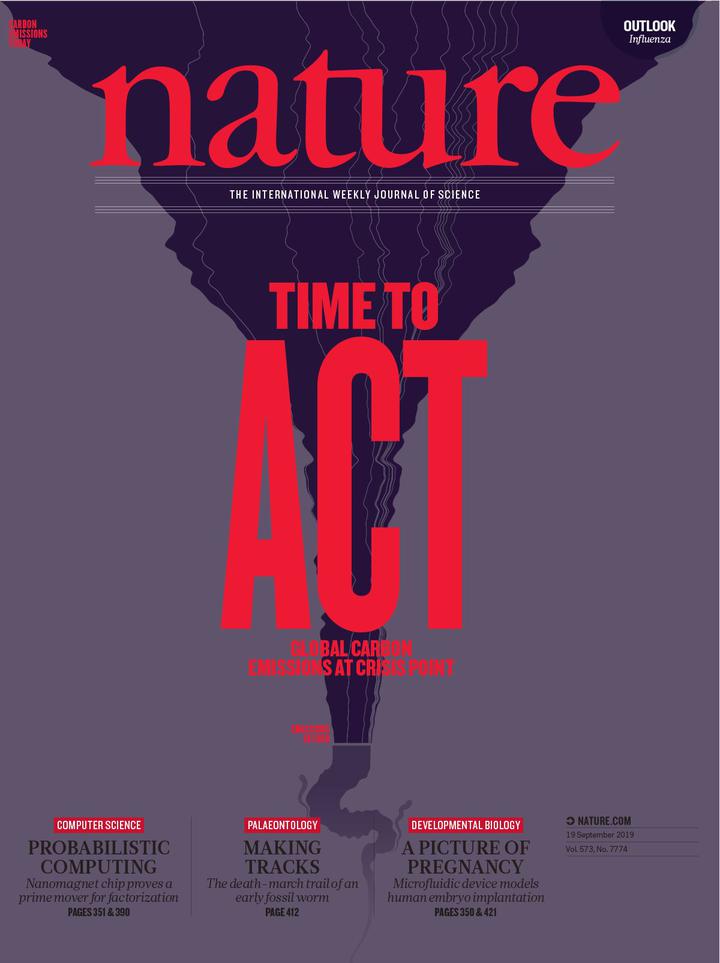

На этой неделе в Nature опубликованы сразу несколько статей, которые сконцентрировались на самых глобальных проблемах. А точнее — на потеплении климата, повышении уровня океана и экологической стратегии современного общества. Но это, конечно же, не всё — еще мы узнаем о том, чем опасно кесарево сечение, где можно найти самый удачный портрет денисовского человека, почему сон влияет на здоровье кишечника и как правильно спасти растения от наводнения.

-

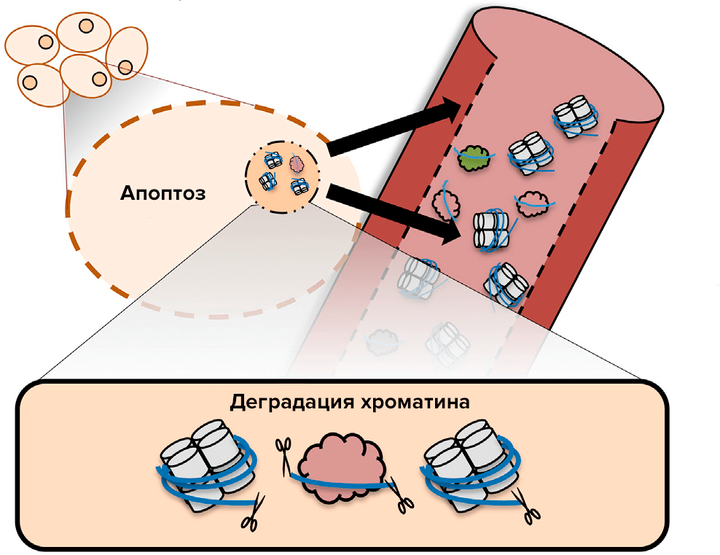

2323Сегодня диагностика рака требует анализа пробы ткани — биопсии. И несмотря на то, что эту процедуру зачастую уже можно выполнить малоинвазивно, она малоприятна и может дать ложноотрицательный результат из-за того, что будет проведена неаккуратно и «не попадет» в опухоль. Кроме того, в случае отрицательного результата (когда худшие подозрения не подтвердились) биопсия увеличивает риск развития рака в будущем, а для некоторых пациентов забор материала просто невозможен. Всех этих и многих других недостатков позволяет избежать так называемая «жидкая биопсия» — анализ циркулирующих в крови молекул и опухолевых клеток. Она позволяет определять диагноз, прогноз и курс лечения, правда, точность технологии пока оставляет желать лучшего. Тем не менее уже известны циркулирующие эпигенетические биомаркеры, позволяющие диагностировать рак на ранней стадии (к примеру, анализ метилирования гена SEPT9). Недавнее исследование российских ученых, подтвержденное зарубежными коллегами, позволяет в ходе «жидкой биопсии» идентифицировать целый пласт источников циркулирующих биомаркеров. Спектр новых возможностей метода еще предстоит изучить, а основа для этих исследований — анализ свойств циркулирующей в крови ДНК.

-

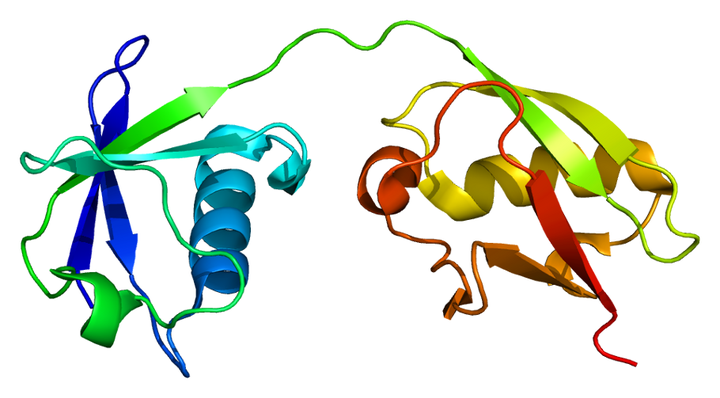

Иммунная система защищает нас от различных патогенов. Но многие из средств её защиты опасны и для мирных клеток организма. Поэтому так важно не превысить предел необходимой самообороны: пострадают свои. Белки интерфероны (IFN) эффективно препятствуют развитию вирусных инфекций, но при избыточной реакции могут быть причиной развития аутоиммунных заболеваний. Ученые открыли новый путь регуляции интерфероновой ветви иммунного ответа. Главный игрок в нём — белок ISG15, предотвращающий чрезмерный IFN-α/β-ответ на вирусы и развитие вызванных им аутоиммунных заболеваний.

-

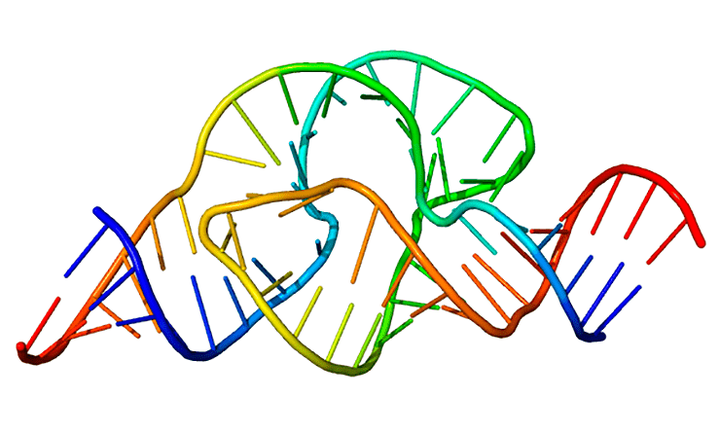

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Идея того, что жизнь могла возникнуть на основе самореплицирующихся молекул РНК, уже не нова. В самом деле, РНК совмещает в себе как функцию хранения наследственной информации, так и способность к биохимическому катализу. Сейчас гипотеза РНК-мира из чисто умозрительной теории превратилась в теоретическую модель, имеющую хорошую доказательную и экспериментальную базу. Безусловно, эта теория вызывает много вопросов, но, тем не менее, она по полному праву может быть названа одной из наиболее обоснованных гипотез возникновения жизни на Земле.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин