SciNat за август 2025 #2: томаты породили картофель, иммунная реакция силой мысли и иммунотерапия болезни Альцгеймера

10 августа 2025

SciNat за август 2025 #2: томаты породили картофель, иммунная реакция силой мысли и иммунотерапия болезни Альцгеймера

- 282

- 0

- 1

Эволюция иммунитета. В иллюстрации на обложке свежего выпуска журнала Science изображены изменения иммунной системы на протяжении всей жизни человека. Матрешка из рисунков отражает ее состояния в младенчестве, детстве, зрелости и старости. Силуэт младенца символически содержит ДНК, а более взрослые фигуры окружены ядерной и плазматической мембранами. Все эти компоненты отражают эволюцию клеточного иммунитета на протяжении тысячелетий, по мере интеграции вирусов в геном и развития жизни от одноклеточных к многоклеточным организмам. Именно эволюции иммунитета посвящен специальный раздел этого выпуска. — The multifunctional immune system.

-

Автор

-

Редактор

Из нового выпуска дайджеста SciNat вы узнаете, почему мы обязаны томатам появлением картофельных чипсов и в чем секрет прочных биоминеральных зубов. Новые прорывы в иммунологии могут подарить нам лекарства от анафилактического шока и помогут улучшить антитела для лечения Альцгеймера. Оказывается, что иммунную реакцию можно вызвать силой одной лишь мысли, а клеточный скелет нейронов постоянно меняется под действием ионов кальция.

Ботаника

Скрещивание с томатами 9 миллионов лет назад дало картофелю гены, необходимые для развития клубней

Помидоры и картофель — ближайшие родственники, несмотря на то что у одного съедобные плоды, а у другого — клубни. Теперь исследователи установили, что один из этих видов мог дать начало другому. Согласно исследованию, недавно опубликованному в журнале Cell, ранние растения томата скрещивались с другой предковой группой около 9 миллионов лет назад, что привело к появлению гибридного потомства с идеальной комбинацией генов для образования клубней. «Кажется кетчуп породил картофель фри» — шутят исследователи.

По мнению авторов, именно гибридизация томата с картофелем способствовала распространению первого картофеля в новых регионах и климатических условиях — от теплых лугов до холодных горных лугов, — которые ни одна из его предковых линий не могла бы так хорошо пережить.

Мешки с одинаковым коричневым картофелем в вашем местном продуктовом магазине скрывают целое разнообразие Solanum tuberosum, единственного вида одомашненного картофеля. Тысячи сортов S. tuberosum с клубнями самых разных цветов и форм выращиваются в Андах. Более того, более 100 родственных видов дикого картофеля встречаются по всей Америке, от южной оконечности Чили до юго-запада США.

По словам Линн Бос, систематика растений и биолога-эволюциониста из Университета Юты, причина поразительного разнообразия этого вида, как и происхождение его клубней, остаются неясными. Предыдущие геномные исследования показали, что томаты являются ближайшими ныне живущими родственниками картофеля, равно как и отдельная группа из трех предковых видов растений, похожих на картофель, известных как Etuberosum. Однако растения Etuberosum не образуют клубней, поэтому появление этих структур в привычном нам картофеле остается большой загадкой.

Заинтригованные этим несоответствием, исследователи решили подойти к решению этой головоломки, секвенировав геномы 44 видов дикого картофеля, трех видов Etuberosum и 15 видов дикого томата. Вскоре команда ученых обнаружила, что дикий картофель содержит смесь генов томатов и Etuberosum. Вскоре исследователи поняли, что структура этих генов, которая встречается единообразно во всех изученных ими геномах картофеля, включая десятки секвенированных в предыдущих исследованиях, является следствием древней гибридизации. Сравнивая количество и типы мутаций в генах томата и дикого картофеля Etuberosum, ученые оценили, что группы томата и Etuberosum разошлись от общего предка около 13 миллионов лет назад, предположительно, став неспособными легко скрещиваться. Несмотря на этот барьер, как показывают геномы картофеля, две линии успешно гибридизовались около 9 миллионов лет назад.

Ученые полагают, что именно это скрещивание дало протокартофелю генетическую способность формировать клубни. Например, новый геномный анализ показывает, что ген SP6A, который действует как переключатель формирования клубней у картофеля, происходит от томатов. Другой ген картофеля, известный как IT1, который регулирует рост подземных стеблей, разрастающихся в клубни, происходит от Etuberosum.

По словам ученых, клубни были благом для первых растений картофеля в двух отношениях. Во-первых, клубни хранят питательные вещества, помогающие растению переносить суровые условия. Во-вторых, они позволяют растениям размножаться вегетативно — без опылителей и даже без полового размножения, — что, вероятно, помогло новой линии преодолеть сохраняющиеся проблемы с фертильностью.

Исследователи также предполагают, что клубни способствовали диверсификации этой ранней линии картофеля во множество новых видов. Гибридизация произошла примерно в то время, когда Анды еще образовывались, что, возможно, создало новые ниши, которые картофель мог занять лучше своих предков. Несмотря на влияние Анд, картофель быстро диверсифицировался: по подсчетам ученых, с момента гибридизации дикий картофель эволюционировал в новые виды примерно на 20% быстрее, чем томаты, и на 36% быстрее, чем Etuberosum.

Оставив в стороне историю, исследователи смотрят в будущее. Они считают, что эти результаты могут помочь в создании новых сортов картофеля, размножаемых семенами. Например, ботаники могли бы превратить томаты в клубненосные виды, добавив ген IT1 и другие гены картофеля. Такой подход в некотором смысле просто иронизировал бы над первоначальным творением эволюции, растущим у подножия Анд. — Thank ketchup for your French fries.

На фото дикий вид картофеля, Solanum Bukasovii, который выживает в суровых горных условиях Анд.

Биоматериалы

Обнаружен белок, который лежит в основе минерализации зубов моллюсков хитонов

Животные, относящиеся к различным эволюционным линиям, обладают частями тела, состоящими из минерализованных структур (зубы, кости и раковины). Их затвердевание, называемое биоминерализацией, зависит от точно организованных макромолекулярных механизмов, которые контролируют тип, пространственное расположение, зародышеобразование и рост неорганических кристаллических фаз в органической матрице. Идентификация конкретных макромолекул, участвующих в этих процессах, помогает пролить свет на то, как образуются сложные неорганические структуры природы. В частности, хитоны — класс морских моллюсков — имеют исключительно твердые и устойчивые к истиранию зубы, состоящие из минералов на основе железа. Однако базовый механизм, управляющий минерализацией железных фаз в зубах хитонов, был неясен. На страницах нового выпуска Science исследователи сообщают, что белок матрикса радулярных зубов 1 (RTMP1) играет центральную роль во включении минерала оксида железа магнетита в зубы хитонов. Это указывает на молекулярные стратегии, которые могут быть общими для организмов, образующих магнетит. Вероятно, эти стратегии можно перенять у природы для создания новых биомиметических материалов. — Hardening nature’s toughest teeth, «Биомолекула»: «Руководство по „выращиванию“ зубов, или биоинжениринг в стоматологии».

Морской моллюск-хитон класса полиплакофора, известный как амфиневра, или «морская колыбель», или «кольчужная раковина».

Нейробиология, фармакология

Улучшение иммунотерапии болезни Альцгеймера

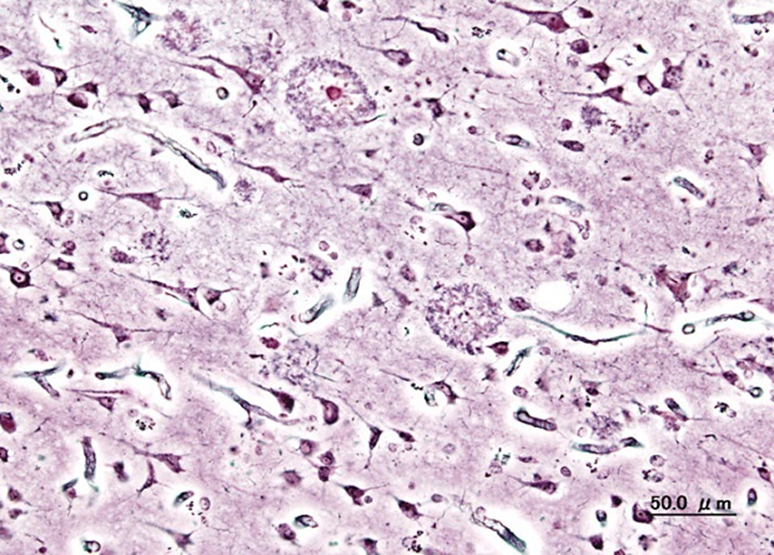

Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенным нейродегенеративным заболеванием, приводящим к деменции. Ключевым патологическим признаком БА является образование бляшек, состоящих из агрегированного белка амилоида-β (Aβ). Одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) препараты из антител — адуканумаб, леканемаб и донанема — продемонстрировали умеренную эффективность в снижении нагрузки бляшек Aβ и замедлении снижения когнитивных функций, но не могут остановить прогрессирование заболевания. Их клиническая эффективность была ограничена неэффективной доставкой препарата через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и частым возникновение аномалий визуализации, ассоциированных с амилоидом (АВСА, от англ. amyloid-related imaging abnormalities). ABCA возникают, когда иммунитет слишком активно атакует бляшки и приводит к кровоизлиянию в мозг. В новом выпуске журнала Science исследователи сообщают о модифицированном антителе к бета-амилоиду, которое использует трансферриновый рецептор для пересечения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), что значительно улучшает доставку антител в мозг на мышиной модели болезни Альцгеймера. Модифицированное антитело также ассоциировалось со значительным снижением частоты патологий, подобных АВСА. — Improving Alzheimer’s disease immunotherapy, «Биомолекула»: «Ликбез по ЦНС», «Смерть после жизни, болезнь Альцгеймера и почему мы хотим перемен», «Альбумин VS Альцгеймер».

Амилоидные бляшки (в виде соцветий лука), в мозговой ткани человека с болезнью Альцгеймера.

Иммунология

Цистеиниловые лейкотриены играют важную роль в развитии анафилактического ответа на пищевые антигены

Пищевая аллергия — неизлечимое хроническое заболевание, которое поражает более полумиллиарда человек во всем мире. Аллергия на пищу возникает, когда иммунная система вырабатывает адаптивный ответ на пищевые антигены, а последующее воздействие приводит к перекрестному связыванию комплексов аллерген-специфического иммуноглобулина E (IgE) с высокоаффинным рецептором IgE (FcαRI) на тучных клетках. Перекрестное связывание запускает эти иммунные клетки для высвобождения факторов, которые вызывают аллергические симптомы, варьирующиеся от легких местных реакций до опасной для жизни анафилаксии. Как ни странно, количество специфического к пище IgE не позволяет точно предсказать аллергические симптомы при воздействии, и некоторые «чувствительные, но устойчивые» люди имеют измеримый специфический к пище IgE и при этом могут употреблять пищу без каких-либо симптоматических реакций. В новом исследовании ученые сообщают, что цистеиниловые лейкотриены (CysLT) являются важными факторами, способствующими оральной анафилаксии, опосредованной IgE, что дает надежду на потенциальный терапевтический подход к лечению пищевой аллергии при воздействии на эту мишень. — Opening the gateway to food-induced anaphylaxis, «Биомолекула»: «Аллергия».

Мозг активирует иммунные клетки, когда рядом находятся больные люди

Иммунная система быстро реагирует на инфекции, но не всегда может действовать достаточно быстро, чтобы предотвратить серьезные заболевания. Это означает, что организму было бы полезно распознать возможность заражения и организовать превентивный ответ. Новое исследование показывает, что мозг активирует иммунные клетки в ответ на один только вид больного человека, имитируя реакцию организма на настоящую инфекцию.

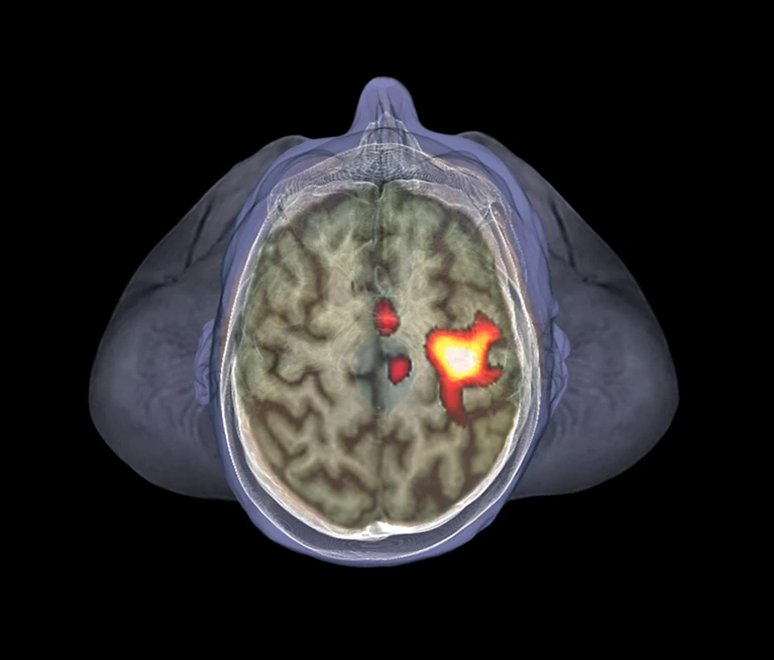

Для получения результатов потребовалось сканирование мозга и анализы крови, а также менее традиционное оборудование: игровое оборудование. Добровольцы исследования надевали очки виртуальной реальности (VR), чтобы видеть аватары людей с сыпью, кашлем или другими симптомами заболевания, что исключало необходимость подвергать добровольцев воздействию патогенов. В другой контрольной группе люди контактировали с аватарами здоровых людей. Еще одной контрольной группой служили люди, получившие прививку от гриппа, что имитировало воздействие реального патогена. Удивительные результаты показали, что первичная иммунная реакция как на вакцину, так и на просто вид виртуальных больных людей была практически идентичной. — The brain fires up immune cells when sick people are nearby.

Области мозга, которые помогают контролировать окружающее пространство вокруг человека, участвуют в активации иммунных клеток при угрозе заражения.

Эволюция противовирусной защиты хозяина на фоне эндогенных ретроэлементов

Млекопитающие-хозяева используют множество механизмов, кодируемых зародышевой линией, для обнаружения и ограничения вирусной инфекции. Эти механизмы должны избегать патологических реакций на эндогенные ретровирусы и другие эндогенные ретротранспозируемые элементы (RTE) — вирусы и вирусоподобные геномные паразиты, проникшие в зародышевую линию хозяина и передающиеся из поколения в поколение в виде генов хозяина. Хотя расположение, специфичность и чувствительность врожденных рецепторов распознавания образов и факторов рестрикции настроены на распознавание инфицирующих вирусов от тех, которые являются частью «своего», иммунные перекрестные реакции все же происходят. Таким образом, вирусное наследие RTE может поставить под угрозу способность хозяина реагировать на вирусную инфекцию без риска развития патологии. Тем не менее, RTE могут быть использованы в качестве системы усиления сигнала тревоги, перепрофилированы в противовирусные факторы и способствовать эволюции противовирусных генов. — Evolution of antiviral host defenses against a backdrop of endogenous retroelements, «Биомолекула»: «Мода на ретро. Где встречается обратная транскрипция, и как она эволюционировала».

Цитология

Скелет мембраны постоянно ремоделируется в нейронах под действием кальциевых сигналов

Цитоскелет обеспечивает механическую поддержку клетки, а также позволяет ей перестраиваться в ответ на воздействие окружающей среды. Мембранно-ассоциированный периодический скелет (МПС) является компонентом нейронального цитоскелета, встречающимся преимущественно в аксонах. В новой статье журнала Science ученые исследовали динамику развития МПС, используя сверхвысокоточные изображения живых клеток. Авторы обнаружили, что МПС чрезвычайно динамичен и подвергается повторяющимся циклам разборки и сборки на протяжении большей части длины аксона. Механистически ремоделирование МПС регулируется ионами кальция и включает стабилизацию актина, кальпаин-зависимый протеолиз и фосфорилирование аддуцина, опосредованное ферментом протеинкиназой С. Эти результаты дают ценную информацию для понимания того, как клетки выполняют свои самые фундаментальные функции. — The membrane skeleton is constitutively remodeled in neurons by calcium signaling.