SciNat за июнь 2024 #1: киберпанк, молекулярная психиатрия и убийца ежей

02 июня 2024

SciNat за июнь 2024 #1: киберпанк, молекулярная психиатрия и убийца ежей

- 293

- 0

- 0

Бронзовые кукушки — это птицы, которые подбрасывают свои яйца в гнезда других видов птиц, таких как великолепные малюры. Малюры умеют распознавать и отвергать чужих птенцов, поэтому у кукушек развилась способность маскироваться под птенцов хозяев. Когда кукушка использует для размножения несколько разных видов птиц, давление естественного отбора приводит к тому, что кукушки начинают имитировать птенцов разных хозяев. Это, в свою очередь, приводит к генетическому разделению кукушек на отдельные линии. Данное исследование демонстрирует, как взаимодействия между видами способствуют видообразованию. — Coevolution with hosts underpins speciation in brood-parasitic cuckoos.

-

Автор

-

Редактор

В новом выпуске SciNat вы вспомните, как развивается человеческий эмбрион, узнаете о нескольких новых теориях в области сомнологии и экологии, познакомитесь с нестандартными подходами в терапии и узнаете, как религиозные предпочтения влияют на жизнь ученых.

Эмбриология

Исключая слабых

Когда человеческий эмбрион начинает свое развитие, клетки начинают тесно взаимодействовать друг с другом в процессе, известном как компакция. Это первый важный этап формирования организма, и недавние исследования проливают свет на механизмы, лежащие в его основе. Основным двигателем компакции являются так называемые контрактильные силы, которые генерируются цитоскелетом клеток. Эти силы тянут плазматическую мембрану клеток, помогая им теснее прилегать друг к другу. Используя метод микропипеточного всасывания, ученые смогли измерить силы на поверхности клеток во время компакции. Они обнаружили, что в процессе компакции напряжение на границе клетка—среда увеличивается в четыре раза, тогда как напряжение на контактах между клетками остается стабильным. Это увеличение напряжения на границе клетка—среда способствует тому, что клетки плотно упаковываются друг с другом. Было обнаружено, что хотя «слабые» клетки не могут самостоятельно участвовать в плотной упаковке эмбриона, они обладают усиленной способностью прилипать к «сильным» клеткам. Теоретическое моделирование предполагает, что эти усиленные силы притяжения могут в конечном итоге способствовать исключению «слабых» клеток из компактной массы эмбриона, поскольку «сильные» клетки стремятся минимизировать свои связи с менее стабильными клетками, чтобы поддерживать более плотную и структурированную массу клеток. Это служит механизмом для обеспечения здорового развития эмбриона, отсеивая потенциально нежизнеспособные клетки и способствуя формированию более крепкого и стабильного зародышевого комплекса. — Measuring the forces that shape early human embryos, «Биомолекула»: «Путешествие во времени: как судьба первых клеток эмбриона влияет на его дальнейшее развитие и риск заболеваний».

Экология

Меньше снега — раньше сток?

Потепление климата приводит к тому, что в холодных регионах все чаще выпадают дожди вместо снега. Это изменяет снежный покров и, следовательно, влияет на сток рек. Казалось бы, все просто: если снега становится меньше, то и таяние, и сток рек должны происходить раньше. Однако реальность оказалась гораздо сложнее. Исследования, охватившие данные о стоках рек с 1950 по 2020 годы из более чем 3000 регионов Северного полушария, показали интересные результаты. Ученые обнаружили, что по мере уменьшения количества осадков в виде снега время пикового стока воды может сдвигаться как на более ранние, так и на более поздние сроки. Оказывается, средний уровень снегопада в регионе играет важную роль в этих сезонных изменениях. В снежных регионах уменьшение количества снега действительно приводит к более раннему стоку. Но в менее снежных регионах снижение уровня снегопада может, наоборот, задержать сток. Эти различия связаны с тем, как изменяется баланс между дождем и снегом, а также с изменениями в накоплении и таянии снежного покрова. Ученые заметили, что предсказать поведение рек становится сложнее. Выводы ученых пересматривают упрощенное представление о том, что меньшее количество снега всегда приводит к более раннему стоку рек. Это открытие важно для понимания того, как изменения климата будут влиять на водные ресурсы и экосистемы в будущем. — Streamflow seasonality in a snow-dwindling world, «Биомолекула»: «Глобальное потепление бьет по клювам».

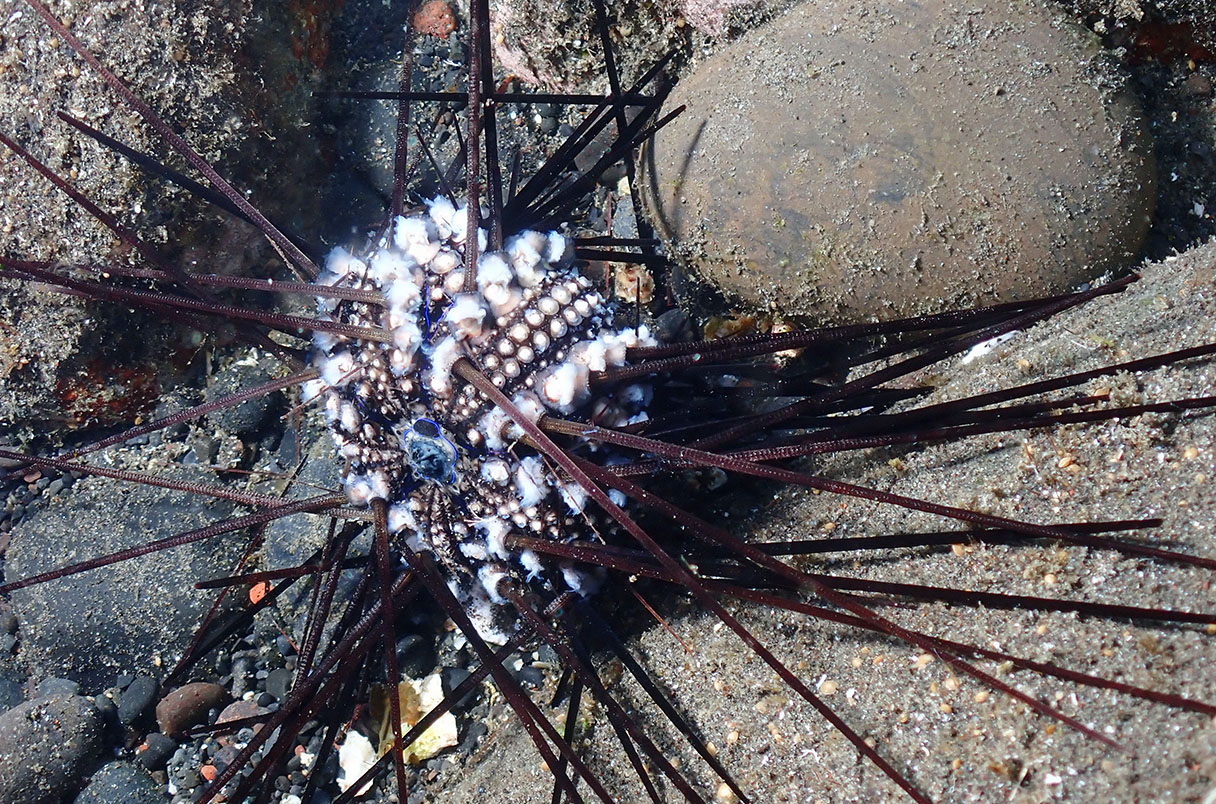

Убийца ежей

В начале 2023 года Омри Бронштейн отслеживал распространение загадочной эпидемии, убивающей морских ежей в заливе Акаба. Начавшись в конце 2022 года на севере залива, эпидемия быстро распространилась на юг. К апрелю все ежи в районе исследований были мертвы. Исследования показали, что причиной гибели ежей стал одноклеточный патоген, ранее неизвестный как убийца ежей.

Эпидемия началась в Карибском море в 2022 году, затем распространилась на восточное Средиземноморье и Красное море, достигнув Оман к апрелю 2023 года и острова Реюньон в Индийском океане к июлю. Патоген оказался мультихостовым, поражая несколько видов ежей, что делает его особенно опасным.

Инфицированный таким образом морской еж умирает в течение нескольких дней.

Ученые опасаются, что болезнь может достигнуть Австралии и Большого Барьерного рифа, что может привести к экологическим катастрофам, подобным тем, что произошли в Карибском море. Чтобы замедлить распространение патогена, предлагается проверять балластную воду судов и создавать заповедники для морских ежей, чтобы потом вернуть их в природные места обитания. — Mysterious sea urchin plague is spreading through the world’s oceans.

Генотерапия

Обойти иммунную систему

Когда Донован Деккер согласился на участие в испытании генотерапии, он надеялся на лучшее будущее для своей семьи, страдающей от генетического мышечного заболевания. Он знал, что его участие поможет ученым понять, как сделать генотерапию более безопасной и эффективной. Прошло почти 25 лет, но до сих пор одна из главных проблем генотерапии остается нерешенной — невозможность вводить вирус с восстановительными генами более одного раза.

На ежегодном собрании Американского общества генетической и клеточной терапии в Балтиморе ученые представили многообещающие решения. Одним из них стал подход, использующий антитела для блокирования белка CD40, который важен для иммунного ответа. Эксперименты на мышах показали, что этот метод может эффективно предотвращать образование антител против вируса, позволяя вводить его повторно. Кроме того, исследователи изучают использование новых классов вирусов, таких как анелловирусы, которые могут избегать обнаружения иммунной системой и безопасно вводить ДНК в клетки многократно. Также ведутся разработки невирусных методов, например, использование липидных частиц для доставки ДНК или РНК, подобных тем, что применяются в мРНК-вакцинах против COVID-19. — The immune system can sabotage gene therapies — can scientists rein it in?, «Биомолекула»: «Генная и клеточная терапии».

Сон

Новая теория о работе мозга во сне

Мы все нуждаемся во сне, но его точные функции остаются загадкой. В последние 10 лет существовала теория, что сон помогает очищать мозг от токсинов через глимфатическую систему — сеть крошечных каналов. Сторонники этой теории утверждают, что нарушения сна могут препятствовать этому процессу, увеличивая риск развития болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств. Эксперименты на мышах поддерживали эту идею, показывая, что во время сна мозг очищается лучше.

Однако новое исследование ставит эту теорию под сомнение. Ученые обнаружили, что мозг мышей очищается от мелких молекул быстрее, когда они бодрствуют, а не спят или находятся под анестезией. Исследователи вводили флуоресцентные красители непосредственно в мозг через отверстия в черепе и измеряли их концентрацию с помощью сенсора в другой части мозга. Оказалось, что концентрация красителя была ниже у бодрствующих мышей, что указывает на более быструю очистку мозга в этом состоянии.

Эти новые данные вызвали споры в научном сообществе. Некоторые исследователи считают, что это подрывает старую теорию, тогда как другие утверждают, что методы новых исследований слишком отличаются от ранее использованных, чтобы делать окончательные выводы. Возможно, у мозга есть несколько механизмов очистки, и мелкие молекулы выводятся иначе, чем крупные, такие как белок бета-амилоид, связанный с болезнью Альцгеймера. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы более точно понять, как и почему мозг очищается во время сна и бодрствования. — Does sleep really clean the brain? Maybe not, new paper argues, «Биомолекула»: «Промывка мозгов: как работает глимфатическая система».

Молекулярная психиатрия

Как ток влияет на психиатрические и неврологические болезни

Транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) — это инновационный метод, использующий слабый электрический ток для стимуляции мозга. Он обещает быть эффективным в лечении различных неврологических и психических расстройств. Однако до недавнего времени не было всеобъемлющего анализа, подтверждающего его эффективность для широкого спектра заболеваний. Группа исследователей провела систематический обзор рандомизированных контролируемых испытаний, чтобы оценить влияние и безопасность tDCS. Результаты показывают, что tDCS оказывает положительное влияние на ряд неврологических и психических заболеваний. Например, при восстановлении после инсульта tDCS уменьшал выраженность депрессивных симптомов, повышал самостоятельность больных в повседневной жизни, способствовал моторному восстановлению верхних и нижних конечностей и улучшал способность глотать. У пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством tDCS значительно снизил негативные симптомы. Люди с фибромиалгией испытывали меньше боли. Пациенты с шизофренией отметили улучшение рабочей памяти и осознания болезни. При мигрени наблюдалось снижение боли. Для людей с СДВГ tDCS помог снизить общую тяжесть симптомов, улучшить внимание и снизить импульсивность. Положительные эффекты также были отмечены для депрессии, церебеллярной атаксии и боли. Однако важно отметить, что у некоторых пациентов tDCS вызвал случаи мании или гипомании. — Effects and safety of transcranial direct current stimulation on multiple health outcomes: an umbrella review of randomized clinical trials, «Биомолекула»: «Лекарство от депрессии: как электричество разгоняет тоску».

Генетический компонент зависимостей

Исследование генетических основ зависимостей от психоактивных веществ является важным шагом в понимании природы этих расстройств. Ученые проанализировали, как гены влияют на склонность к таким зависимостям, как алкогольная, опиоидная, никотиновая и каннабиоидная. Используя метод геномных исследований ассоциаций (GWAS), они выявили множество генетических вариантов, связанных с этими расстройствами. Например, для алкогольной зависимости выяснили, что наследуемость составляет около 50%, и ключевыми генами являются ADH1B и ADH1C. В исследовании опиоидной зависимости нашли значимые генетические варианты в гене OPRM1, а для никотиновой зависимости — в генах CHRNA5-CHRNA3-CHRNB4.

Однако исследование не обошлось без ограничений. Одной из проблем стал недостаточный размер выборки для некоторых видов зависимостей, таких как каннабиоидная. Кроме того, некоторые гены оказывают влияние сразу на несколько психических и поведенческих расстройств, что усложняет интерпретацию данных и установление точных причинно-следственных связей. Еще одно важное ограничение связано с тем, что большинство крупных генетических исследований проводились на участниках европейского происхождения, что может ограничивать применимость результатов для других этнических групп. Полигенные скоринговые системы, которые предсказывают риск развития зависимостей, объясняют лишь небольшой процент вариации (около 2,1% для алкогольной зависимости, 3,8% для опиоидной и 6,3% — для никотиновой). Это подчеркивает необходимость проведения исследований с более разнообразными выборками, чтобы результаты могли быть обобщены на более широкую популяцию и для разработки более точных предсказательных моделей. — The genetic landscape of substance use disorders.

Новые подходы в медицине

VR в помощь

Эффективность психотерапии и психофармакологии в лечении психических расстройств остается на уровне около 50% на протяжении последних сорока лет. Несмотря на многочисленные клинические исследования, направленные на улучшение методов лечения, понимание механизмов, лежащих в основе терапевтических изменений, остается ограниченным. Это затрудняет разработку более эффективных и персонализированных методов лечения. Одним из перспективных подходов для изучения механизмов терапевтических изменений является использование виртуальной реальности (VR). Она позволяет создавать контролируемые среды, где можно точно манипулировать различными атрибутами участников и терапевтического процесса. Это дает возможность исследователям проводить эксперименты, которые в реальной жизни были бы невозможны или слишком сложны. С помощью VR можно создавать виртуальных терапевтов или аватары реальных терапевтов, что позволяет изучать влияние различных факторов, таких как возраст, опыт и методы терапии, на успех лечения. Например, можно изменить визуальные и аудиальные характеристики виртуального терапевта, чтобы понять, как они влияют на терапевтический процесс и результаты лечения. VR также позволяет обеспечить высокую степень экспериментальной строгости и точности, что необходимо для получения достоверных данных. Технологические достижения в области VR позволят исследователям выявить наиболее значимые компоненты терапии, усилить активные терапевтические элементы и исключить неэффективные. В конечном итоге, это поможет персонализировать лечение и повысить его эффективность для различных групп пациентов. — Using virtual reality to understand mechanisms of therapeutic change.

Всматриваясь в асимметричное

Каждый человеческий мозг уникален, и одно из проявлений этой уникальности — асимметрия мозга, то есть различия между левым и правым полушариями. Асимметрия мозга имеет огромный потенциал в медицине. Например, при лечении эпилепсии важно знать, какое полушарие отвечает за определенные функции, чтобы хирурги могли минимизировать риски повреждения важных областей мозга. В исследованиях аутизма было обнаружено, что у людей с этим расстройством часто наблюдаются атипичные асимметрии, что помогает лучше понять природу заболевания и разрабатывать более точные методы диагностики и лечения. Основная проблема заключается в том, что эта асимметрия очень сильно варьируется у разных людей, что усложняет ее использование для диагностики различных заболеваний, таких как шизофрения или депрессия.

Исследования показали, что асимметрия мозга присутствует у людей с различными неврологическими и психиатрическими расстройствами. Например, у пациентов с шизофренией выявлена слабая левосторонняя асимметрия в определенных областях мозга, что связано с уменьшенной толщиной коры. У людей с аутизмом наблюдаются необычные функциональные асимметрии, связанные с социальными взаимодействиями и коммуникацией. Однако пока что асимметрия мозга не может использоваться как надежный диагностический инструмент из-за большой изменчивости среди здоровых людей. Хотя асимметрия мозга и не является универсальным диагностическим маркером, она имеет значительный потенциал для использования в персонализированной медицине и помогает лучше понять сложные процессы, происходящие в нашем мозге. — Clinical implications of brain asymmetries, «Биомолекула»: «Что лучше: право или лево?».

Машинное обучение учится предсказывать психоз

Представьте, что вы пытаетесь предсказать, у кого из подростков может развиться психическое расстройство, например, шизофрения. Это задача, с которой сталкиваются многие исследователи и врачи. Проблема в том, что ранние признаки психоза часто трудно распознать, и они сильно различаются у разных людей. Одно только МРТ-сканирование мозга не всегда достаточно точно указывает на будущие проблемы. Нужен более сложный и многосторонний подход.

Команда ученых решила объединить несколько различных методов нейровизуализации в одном исследовании. Они использовали три типа данных: МРТ, фМРТ и диффузионно-взвешенную визуализацию, чтобы изучить пути, по которым проходят сигналы между различными частями мозга. Для анализа этих данных ученые использовали сложный метод машинного обучения под названием «множественное ядерное обучение» (MKL). Когда ученые использовали все эти данные вместе, их модели оказались значительно точнее в прогнозировании того, у кого из людей, находящихся в зоне риска, действительно разовьется психоз. Метод MKL показал точность предсказания 73%, что заметно выше по сравнению с использованием только одного типа данных. — Multimodal fusion of brain signals for robust prediction of psychosis transition.

Киберпанк ближе, чем вы думали: электронная кожа

Человеческая кожа ощущает механические стимулы благодаря механорецепторам, которые преобразуют внешние силы в электрические сигналы. Если удастся воспроизвести пространственное распределение этих рецепторов, можно будет создать электронную кожу! Команда ученых разработала трехмерную электронную кожу (3DAE-Skin) с сенсорами силы и напряжения, расположенными так же, как клетки Меркеля и окончания Руффини в человеческой коже. Эта 3DAE-Skin способна точно различать нормальные и сдвиговые силы и напряжения, что позволяет создавать системы для одновременного измерения модуля упругости и кривизны объекта при прикосновении. Исследователи продемонстрировали это, измеряя свежесть фруктов, хлеба и пирожных различных форм и степеней свежести с помощью быстрого сенсорного анализа. — A three-dimensionally architected electronic skin mimicking human mechanosensation.

Медицина

Остеопороз и шизофрения

У людей с шизофренией часто наблюдается повышенный риск остеопороза и переломов. Это связано с различными факторами, такими как малоподвижный образ жизни, курение, побочные эффекты антипсихотических препаратов и дефицит витамина D. Понимание этих проблем важно для улучшения здоровья костей у таких пациентов.

Для исследования сравнивали плотность костной ткани и частоту переломов у пациентов с шизофренией и у людей без этого заболевания. Использовались методы визуализации, такие как DXA (двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия), и биохимические маркеры костного обмена. Данные брали из медицинских отчетов и опросов, включая информацию о факторах риска, таких как образ жизни и лекарства.

Исследование показало, что у людей с шизофренией плотность костной ткани ниже, а переломы случаются чаще, чем у здоровых людей. Особенно это заметно в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости. Также выяснилось, что чем дольше человек болеет шизофренией и чем дольше принимает антипсихотические препараты, тем хуже у него состояние костей.

Результаты исследования подчеркивают необходимость регулярной проверки плотности костной ткани у людей с шизофренией и разработки мер по профилактике остеопороза. Такие меры могут включать оптимизацию лекарственной терапии, увеличение физической активности и улучшение питания. Эти шаги помогут снизить риск переломов и улучшить качество жизни пациентов. — The neglected association between schizophrenia and bone fragility: a systematic review and meta-analyses, «Биомолекула»: «Шизофрения и гены: поиск иголки в стоге сена».

Религия и наука

Создавая комфортную среду

Считается, что наука и религия несовместимы, но многолетние исследования социолога Элейн Ховард Экклунд показывают, что реальность гораздо сложнее. В течение 20 лет она изучала отношение ученых к религии и пришла к удивительным выводам. Экклунд опросила более 40 000 ученых и провела почти 2500 конфиденциальных интервью. Результаты показали, что около 30% ученых заявляют о своей религиозной принадлежности. Интересно, что религиозные ученые часто скрывают свои убеждения, опасаясь, что коллеги не воспримут их всерьез. Исследования также показали, что многие ученые, даже атеисты, гораздо более терпимы к религиозным убеждениям своих коллег, чем это принято считать.

Экклунд собрала множество личных историй ученых, которые показывают, как религия и наука могут сосуществовать. Например, биотехнолог из Индии Анураг Чаурасия вспоминает, как в студенческие годы он и его коллеги следовали принципам из священного текста Бхагавадгита для нахождения направления в своих исследованиях. А Микаэла Ли, преподаватель биомедицинских наук из Великобритании, рассказала, что ее христианская вера помогает ей видеть науку как способ прославления Бога.

Социолог Кристофер Шайтл обнаружил, что многие религиозные студенты-ученые сталкиваются с культурой, где атеизм считается нормой. Это заставляет их скрывать свои религиозные убеждения, опасаясь осуждения. Некоторые студенты даже организуют свои собственные религиозные группы для поддержки и общения.

Экклунд считает, что неприятие религии в науке может препятствовать привлечению женщин и представителей меньшинств в научную сферу, так как эти группы чаще идентифицируют себя как религиозные. — How religious scientists balance work and faith.