SciNat за сентябрь 2025 #3: любимая пицца ящериц, умные собаки и «прицел» Т-киллеров

21 сентября 2025

SciNat за сентябрь 2025 #3: любимая пицца ящериц, умные собаки и «прицел» Т-киллеров

- 245

- 1

- 0

Солнце клонится к закату, а юные пастухи возвращаются домой по засушливым землям Кении, расположенным вблизи солоноватого озера Туркана (Восточная Африка). Занятие скотоводством позволяет племени, детей которого мы видим на обложке Science, выживать в условиях постоянной жары и нехватки воды. Новое исследование, опубликованное в журнале, раскрывает генетические основы адаптации местных жителей-скотоводов к жаркому и сухому климату. — Adaptations to water stress and pastoralism in the Turkana of northwest Kenya.

-

Автор

-

Редактор

Середина сентября позади. Любование осенью сочетается с грустью о прошедшем лете. Однако Science, Nature и другие журналы не дадут заскучать. Они расскажут о рисках контактных видов спорта для здоровья мозга, возможных причинах поедания кошками травы и об эволюции в сырных пещерах. Окончательно поднять настроение смогут новости о вручении Шнобелевской премии. Приятного чтения!

Неврология

Не бейте меня по голове, это мое больное место!

Повторяющиеся удары по голове в контактных видах спорта, таких как футбол, хоккей на льду или бокс, способствуют развитию хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ). Это заболевание коварно тем, что разрушительные для нейронов процессы часто протекают в головном мозге скрытно, а их запуск происходит задолго до появления выраженных симптомов. При этом выявить ХТЭ при жизни не представляется возможным: надежные биомаркеры болезни не идентифицированы, а ранние симптомы, в частности, головные боли и спутанность сознания, характерны для многих нарушений. В новой работе исследователи из США проанализировали транскриптом в складках дорсолатеральной лобной коры — области, которая подвержена травматизации при занятиях спортом — в посмертных образцах мозга 28 мужчин. Из них 20 играли в футбол (американский и мини-футбол), при этом у 11 диагностировали ХТЭ по аномальным скоплениям тау-белка.

В мозге футболистов, включая тех, у кого не выявили ХТЭ, обнаружили значительные клеточные изменения. Активация микроглии (иммунных клеток мозга), признаки повреждения выстилающих кровеносные сосуды мозга клеток и значительная (56%) потеря нейронов лобной коры отличали головной мозг футболистов от мужчин, которые не занимались контактными видами спорта. Особенно тревожно, что степень повреждения возрастала вместе с продолжительностью спортивной карьеры. Ученые предположили, что удар головы запускает каскад патологических процессов в головном мозге: повреждение сосудов ведет к кислородному голоданию и нарушению метаболизма тканей, что, в свою очередь, провоцирует воспалительную реакцию со стороны клеток микроглии. — Repeated head trauma causes neuron loss and inflammation in young athletes.

Поведение

Почему домашний хищник иногда становится травоядным

Арсенал кошачьего поведения богат загадочными ритуалами, и один из них — поедание травы. Исследование, о котором рассказал журнал Science, продемонстрировало, что подобная поведенческая стратегия может выполнять механическую функцию, точнее, облегчать удаление шерсти из пищеварительного тракта. Оригинальная статья опубликована в Journal of Veterinary Behavior. Авторы изучили ботанический аспект вопроса, иными словами, поедаемые кошками растения. Для этого оценили растительный компонент комков шерсти, отрыгнутых животными, с помощью сканирующей электронной микроскопии. Оказалось, кошки инстинктивно выбирали растения с определенными характеристиками: их листья обладали зазубренными краями и были покрыты трихомами — микроскопическими выростами. Потенциально эти структуры могли «улавливать» кошачью шерсть благодаря своей длине, превышающей ширину волосков. Однако трихомы уступают в размерах паразитическим червям и, по словам исследователей, вряд ли могли быть полезны в борьбе с ними. Генетический анализ подтвердил результаты наблюдений в микроскоп: кошки поедали произрастающие во дворе дома или комнатные растения, например, традесканции, обладающие шероховатой грубой поверхностью. Вероятно, кошки «применили» защитные механизмы растений, изначально предназначенные для отпугивания травоядных, себе на пользу. Однако некоторые эксперты заметили, что полученные в работе результаты не способны объяснить подобное поведение у других животных, например, собак, которые не страдают от проблемы комков шерсти. Таким образом, исследование не ставит точку в споре, но открывает новую страницу в изучении самолечения у животных. — Gold-covered hairballs may reveal why cats eat grass, Plant eating behavior in domestic cats: support for the hair evacuation hypothesi, «Биомолекула»: «О чем пахнут растения?».

Верные и гениальные?

Могут ли собаки, подобно человеку и другим приматам, классифицировать предметы по их назначению, то есть формировать абстрактные категории, основанные на функции предмета? В венгерском исследовании приняли участие 10 собак, выделяющихся своей способностью усваивать слова, в частности, названия игрушек. На первом этапе животных обучали сопоставляли предоставленные учеными игрушки с категориями «принеси» (fetch) и «тяни» (pull), основанными на действии, а не внешнем виде игрушек. После месяца тренировок 7 из 10 хвостатых участников успешно соотносили предметы с наименованиями «принеси» и «тяни». На следующем этапе эксперимента проверили, смогут ли эти «отличники» из мира собак применить те же категории к новой партии незнакомых игрушек. Теперь владельцы не называли игрушки, но бросали их или растягивали, на основании чего питомцы должны были классифицировать предметы на те, что нужно принести или тянуть. Собаки справились с этой задачей в 66% случаев, что было значительно выше случайностного уровня (50%). При этом одна из собак — бордер-колли Ария — показала верный результат в 79% случаев. Из-за небольшой выборки животных нельзя утверждать, что подобная мыслительная операция присуща всем собакам. Но и отказывать домашним любимцам в потенциале тоже не стоит, добавили ученые. — Smart dogs have a humanlike knack for naming new objects, Dogs extend verbal labels for functional classification of object, «Биомолекула»: «Чертог разума».

Шнобелевская премия

Коровы-зебры и любимая пицца агам: результаты вручения Шнобелевки

В то время, как престижная Нобелевская премия дарует всемирное признание, ее ироничный двойник — Шнобелевская премия (Ig Nobel prize) — привлекает внимание к исследованиям, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Лауреаты 2025 года получили шнобелевку в 10 номинациях: от естественных наук до литературы. Расскажем о некоторых из них. Полный список лауреатов можно увидеть, перейдя по ссылке: Tipsy bats and perfect pasta: Ig Nobels celebrate ‘improbable’ research, «Биомолекула»: «Нобель vs Шнобель, или Механизмы магниторецепции».

- Премию в области химии получил коллектив из США за предложение добавлять тефлон (политетрафторэтилен, ПТФЭ), который активно используется в производстве посуды с противопригарным покрытием, в пищу для снижения калорийности. По мнению исследователей, этот мягкий пластик позволит увеличить объем еды, не изменяя ее энергетическую ценность, благодаря чему достичь чувства сытости станет проще и без риска набрать лишний вес. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США задумку не оценило. — Polytetrafluoroethylene Ingestion as a Way to Increase Food Volume and Hence Satiety Without Increasing Calorie Conten.

- Исследователи из Италии и Того выяснили, что радужные агамы (Agama agama), обитающие на курортном побережье южного Того (Западная Африка), предпочитают пиццу «четыре сыра» другим вариантам еды (и другим пиццам), за что удостоились награды в номинации «Питание». Работа на просторах Африки, но с ярким итальянским колоритом демонстрирует, как жизнь вблизи людей меняет пищевые привычки животных. — Opportunistic foraging strategy of rainbow lizards at a seaside resort in Togo.

- Лауреаты в номинации «Педиатрия» обнаружили, что употребление в пищу чеснока кормящей матерью изменяет вкус грудного молока, из-за чего младенцы дольше сосут грудь. Это показывает, как ранние вкусовые впечатления могут формировать пищевые предпочтения. — Maternal Diet Alters the Sensory Qualities of Human Milk and the Nursling's Behavior.

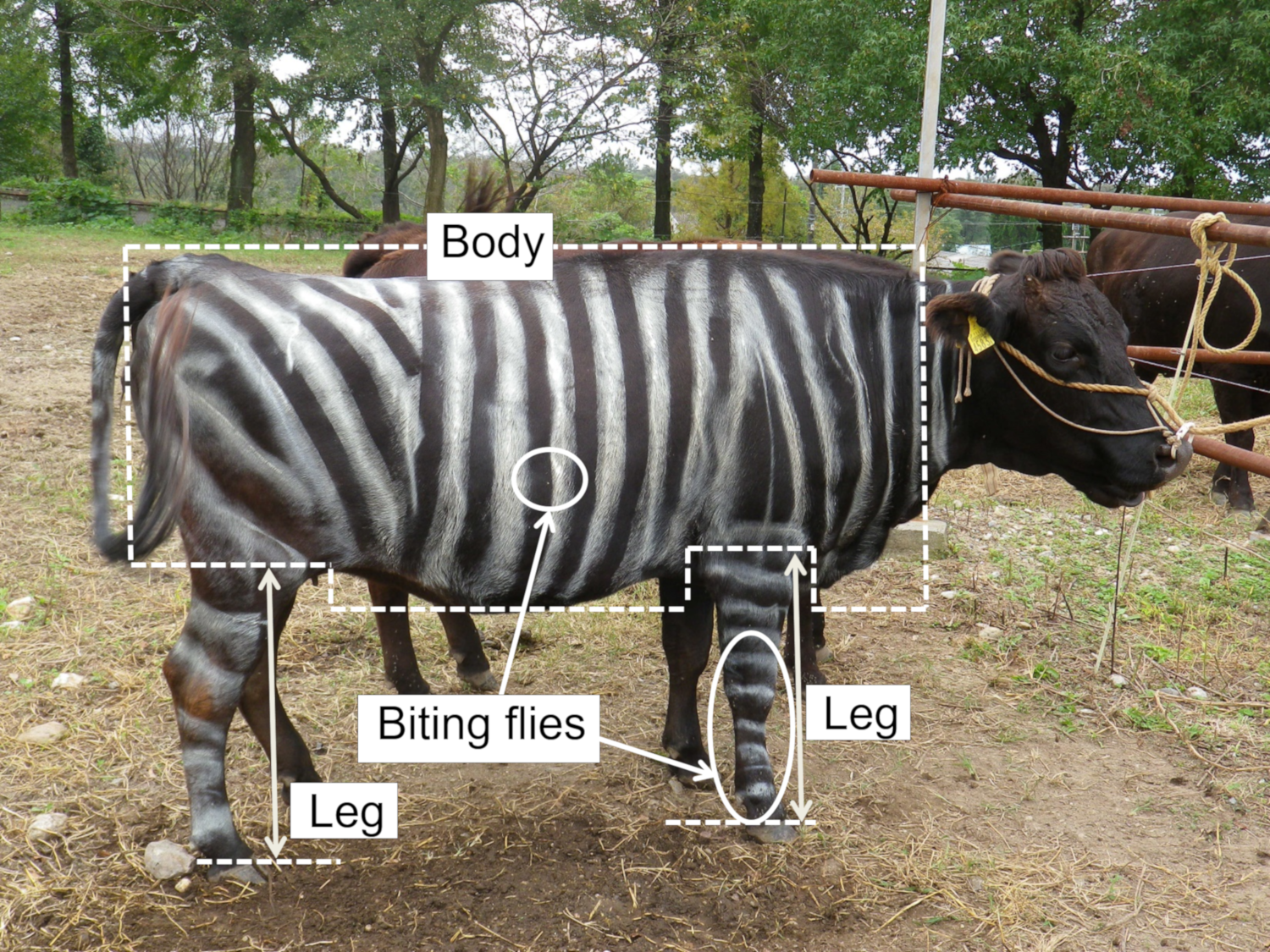

- Японские ученые доказали, что коровы, раскрашенные под зебр, значительно реже страдают от укусов мух, благодаря чему меньше подвержены стрессу и приносят больше молока. Творческий подход исследователей к улучшению условий содержания животных был отмечен Шнобелевской премией по биологии. — Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack.

Подобный принт может пригодиться не только для нарядов девушек-модниц.

Эволюция

Грибная эволюция на поверхности сыра

Согласно афоризму Ницше, если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть в тебя. Тогда какие открытия принесет наблюдение за сыром с плесенью, растянутое во времени? Научная группа из США заметила, что за последнее десятилетие корочка голубого сыра Bayley Hazen Blue сменила цвет с зеленого на белый. Сдвиг в составе сырного микробного сообщества не объяснял происходящие с продуктом изменения. Тогда исследователи сконцентрировались на изучении колоний плесневого грибка Penicillium solitum, который, как было установлено ранее, придавал сыру зеленый окрас. К 2024 году в сырной корочке стали преобладать белые штаммы грибка: их доля, которая не превышала 1% в образцах 2016 года, возросла до 99,6% в образцах 2024 года. В белых штаммах был нарушен синтез пигмента меланина из-за мутаций в гене alb1: эксперимент с нокаутирование гена и дальнейшим посевом отредактированного штамма на питательную среду подтвердил ключевую роль гена в потере пигментации. Синтез меланина, который защищает грибные нити от ультрафиолетового излучения, терял адаптивное значение в темных подземных помещениях, используемых для хранения сыра. Сокращение энергетических затрат на его продукцию дало конкурентное преимущество белым штаммам перед зелеными, что было доказано при выращивании в условиях низкой освещенности. Главным гастрономическим последствием стало изменение вкуса продукта: по словам ученых, сыр приобрел ореховые нотки, и его вкус в целом стал менее резким. — Long-term monitoring of a North American cheese cave reveals mechanisms and consequences of fungal adaptation, «Биомолекула»: «Победитель бактерий».

Новые подробности в деле о происхождении пальце

Происхождение конечностей наземных позвоночных остается одной из фундаментальных загадок эволюционной биологии, однако ученые предполагают, что пальцы животных и плавники рыб эволюционно связаны. Чтобы прояснить этот вопрос, исследователи из Швейцарии и США проанализировали механизмы регуляции Нох-генов — семейства генов, определяющих схему строения тела многоклеточных животных — у рыбок Данио рерио и мышей. В числе авторов работы Нил Шубин — эволюционный биолог и палеонтолог, чьему перу принадлежат научно-популярные книги «Внутренняя рыба», «Вселенная внутри нас» и «Требуется сборка». Ученые установили, что активность генов Hoxd при развитии пальцев у эмбрионов мышей находится под контролем ряда энхансеров (некодирующих участков генома), образующих особый «регуляторный ландшафт». ДНК Данио, которые, как известно, не имеют пальцев, также содержала подобную регуляторную область, однако у рыб она управляла экспрессией Hoxd в развивающейся клоаке — расширении кишечника, в который открываются также отверстия репродуктивной и выделительной систем — но не плавниках. На основании полученных результатов ученые предположили, что переход к жизни на суше сопровождался масштабным «перепрофилированием» регуляторных сетей, в ходе которого генетическая программа развития клоаки была адаптирована для формирования совершенно новой структуры — пальцев на конечностях. — Co-option of an ancestral cloacal regulatory landscape during digit evolution, «Биомолекула»: «Гены, от которых вырастают крылья. И ноги. И всё остальное».

Генетика

Двуликий аллель

Согласно теории смены доминирования (reversal of dominance), характер экспрессии одного и того же аллеля может изменяться в зависимости от условий среды. Он становится доминантным при наличии фактора, повышая адаптацию к нему, или рецессивным при отсутствии фактора, сокращая затраты ресурсов организма на адаптацию, что позволяет аллелю длительно сохраняться в популяции. Формирование этой концепции происходило на протяжении десятилетий, однако прямые экспериментальные доказательства были получены лишь недавно и опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Объектом изучения выступила мушка Drosophila melanogaster, у которой один из аллелей Ace определяет устойчивость к инсектицидам. Ученые сочетали наблюдение за насекомыми в близких к естественным условиям с математическим моделированием.

Чтобы определить свойства генетического варианта Ace, сравнивали действие инсектицидов на выживаемость обладателей одной и двух его копий, а также следили за его встречаемостью в популяции мушек. Исследователи установили, что аллель, повышающий устойчивость к отравляющим веществам, подвержен смене доминирования: он проявлял себя как доминантный при распылении инсектицидов; в среде, свободной от отравы, он становился рецессивным, снижая затраты на приспособленность. Инсектициды и связанный с ними отбор индуцировали перестройки по всей хромосоме, в частности, они затронули сцепленные с аллелями Ace локусы. Эти результаты подтверждают, что смена доминирования способствует поддержанию генетического полиморфизма и стабилизации популяционной динамики в меняющейся среде. — Beneficial reversal of dominance maintains a large-effect resistance polymorphism under fluctuating insecticide selection, «Биомолекула»: «Гермиона и рецессивный аллел».

Иммунитет

На «мушке» у Т-киллера: зачем ядро лимфоцита приближается к месту контакта с клеткой-мишенью

Т-киллеры прицельно уничтожают зараженные или опухолевые клетки, для чего выделяют белок перфорин и ферменты гранзимы: первый образует отверстия в мембране целевой клетки, через которые проникают гранзимы и запускают программу гибели (апоптоз). Британские ученые отследили последовательность событий, которые происходят в первые минуты после узнавания лимфоцитом клетки-мишени. Ранее ими было показано, что к месту контакта (синапсу) перемещается центросома Т-киллера, которая по системе микротрубочек осуществляет доставку гранул с перфорином и гранзимами. Однако в рамках нового исследования авторы выяснили, что первым к месту контакта добирается ядро — через 2,5 минуты после распознавания клетки-мишени, опережая центросому примерно на 4 минуты. Важная роль в перемещении ядра и активации его генома принадлежала миозину IIА. Нарушение функции или структуры миозина затрудняло движение ядра, а также захват из цитоплазмы факторов NFAT и NF-κB, активирующих гены провоспалительных цитокинов в ядерной ДНК. Вместе с тем, ученые заметили, что в зоне контакта от ядерной мембраны отделялись везикулы, которые направлялись к клеточной мембране Т-киллера. Ученые предположили, что эти пузырьки могли переносить только образовавшиеся белки, необходимые для иммунного ответа. Полученные результаты объясняют, как Т-киллеры достигают максимальной точности и скорости в уничтожении мишеней, не причиняя вреда здоровым клеткам. — Nuclear polarization to the immune synapse facilitates an early transcriptional burs, «Биомолекула»: «Т-лимфопоэз. Откуда берутся Т-лимфоциты?».

Неслабый врожденный иммунитет «слабого» пола противостоит ВИЧ

ВИЧ сохраняется в организме человека в форме провируса, когда его геном встраивается в ДНК CD4+ Т-лимфоцитов, из-за чего полное излечение от инфекции при помощи антиретровирусной терапии (АРТ) невозможно. Как сообщает новая статья в Science Translational Medicine, формирование резервуаров зараженных клеток протекает по-разному у мужчин и женщин с ВИЧ на фоне противовирусного лечения. Авторы проанализировали провирусную ДНК в клетках 65 пациентов с инфекцией ВИЧ 1 типа, получавших АРТ на протяжении, в среднем, 20 лет. Оказалось, в женском организме провирусы чаще встраивались в гетерохроматиновые, то есть «молчащие», не экспрессирующиеся участки генома, что блокировало считывание вирусных генов и сборку новых вирусных частиц. Вероятно, инфицированные ВИЧ-1 клетки в организме женщин испытывали давление со стороны врожденного иммунитета, в частности, NK-клеток, который был активнее, чем у мужчин. Полученные результаты расширяют понимание того, как иммунная система человека контролирует клетки-резервуары ВИЧ. — Sex differences in HIV-1 reservoir cell selection are linked to altered innate immune profiles, «Биомолекула»: «Жизненный цикл ВИЧ».