SciNat за ноябрь 2025 #2: «уставший» хроматин, ИИ-антитело и атлас развития мозга

09 ноября 2025

SciNat за ноябрь 2025 #2: «уставший» хроматин, ИИ-антитело и атлас развития мозга

- 159

- 0

- 1

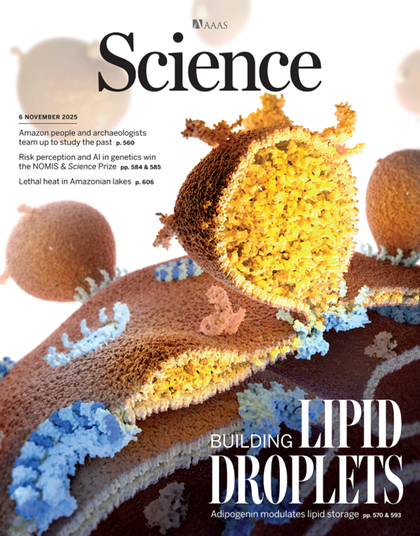

Обложка нового выпуска Science посвящена исследованию роли белков сейпина и адипогенина в жировой клетке. Эти белки совместно регулируют рост липидной капли в клетке, что приводит к образованию меньшего количества, но более крупных липидных капель. Подробнее об этом исследовании можно прочитать на страницах Science и, конечно, в нашем воскресном дайджесте. — Adipogenin promotes the development of lipid droplets by binding a dodecameric seipin complex.

-

Автор

-

Редактор

Знали ли вы, что искусственный интеллект уже способен создать высокоспецифичное антитело, а синтезированный человеком прион может вызвать вполне реальное заболевание? Свежий выпуск научного медиагиганта Nature представил на этой неделе целую серию масштабных научных работ, посвященных исследованию развития мозга млекопитающих. А на страницах Science читатель найдет не менее интересные статьи о модифицированных антителах и работе хроматина после двухцепочечных разрывов. Ноябрь может стать месяцем вдохновляющих и интересных научных открытий, о котором мы с удовольствием расскажем нашим читателям в традиционном воскресном дайджесте!

Онкология

Ферроптоз — слабое место аденокарциномы

Одна из форм клеточной гибели запускается неконтролируемым перекисным окислением липидов, — она носит название ферроптоза. Перед ферроптозом особенно уязвимы раковые клетки, и его терапевтическое применение требует тщательного исследования. На генетически модифицированных мышиных моделях аденокарциномы легкого исследователи «выключили» гены двух ключевых супрессоров ферроптоза — GPX4 и FSP1. Как и ожидалось, это привело к усилению липидного окисления и подавлению роста опухоли. Оказалось, что белок FSP1 критически важен для защиты от ферроптоза в живом организме, но не в условиях in vitro, что указывает на важность «буферизации» перекисного окисления в организме. Исследователи выяснили, что в опухолях с нокаутом Fsp1 накапливаются перекиси липидов, а блокада ферроптоза другими факторами восстанавливала их рост. Кроме того, фармакологическое подавление FSP1 дало выраженный терапевтический эффект в доклинических моделях, что делает ингибирование FSP1 перспективным вектором в лечении рака легких. — Targeting FSP1 triggers ferroptosis in lung cancer, «Биомолекула»: «Железный аргумент старения».

Антипрогестин против рака груди

Рак груди остается основной причиной смертности от онкологии у женщин. Новое исследование, опубликованное в Nature на прошлой прошедшей неделе, посвящено исследованию профилактики этого заболевания с применением антипрогестина 1 (BC-APPS1). Исследователи проверили, может ли блокада рецепторов прогестерона снизить биомаркеры риска рака груди у женщин в менопаузе. Сочетая различные подходы, в том числе омиксные, ученые зафиксировали снижение пролиферации эпителия (Ki67) и числа и активности люминальных клеток-предшественников — предполагаемых источников агрессивных опухолей. Особенно заметные изменения касаются уменьшения уровня коллагена VI. Кроме того, они обнаружили неожиданную пространственную связь между коллагеном VI и локализацией люминальных клеток-предшественников SOX9. — Anti-progestin therapy targets hallmarks of breast cancer risk, «Биомолекула»: «Рак молочной железы с семейной историей».

Молекулярка

ЭПР и лизосомы совместно настраивают синтез белка

Эндоплазматический ретикулум (ЭПР) — сложная и тонко настроенная система мембран в клетке, где формируются белки. При этом мРНК секретома — секретируемых, люменальных и мембранных белков — находятся непосредственно на мембране ЭПР. Поскольку этим мРНК нужно точно согласовывать синтез и встраивание белка в мембрану, любые сбои, например, изменение скорости удлинения полипептида, запускают стресс-ответ и тормозят рост клеток. С помощью визуализации одиночных молекул в живых клетках исследователи показали, что трансляция мРНК секретома сосредоточена в соединениях ЭПР, обогащенных белком группы lunapark, и проходит в непосредственной близости от лизосом. При снижении уровня этого белка уменьшались плотность рибосом и эффективность трансляции. Кроме того, на этот процесс влияет и питание: дефицит аминокислот его усиливает, а нейтрализация pH лизосом — подавляет. — Secretome translation shaped by lysosomes and lunapark-marked ER junctions.

Кардиомиоциты программируют фибробласты

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — одна из частых причин сердечной недостаточности: стенки сердца истончаются, желудочки растягиваются, сократимость падает. Хотя болезнь запускают мутации в кардиомиоцитах, исследование, опубликованное в Science, показало, что они косвенно «перепрограммируют» соседние фибробласты: они переходят в гиперпролиферативное механочувствительное состояние, реорганизуют коллаген и повышают жесткость миокарда — даже без явного фиброза. При этом вмешательство в механотрансдукцию фибробластов, в частности, блокада киназы p38 останавливает патологические сдвиги и улучшает сократимость, делая фибробласты перспективной терапевтической мишенью при ДКМП. — Preventing hypocontractility-induced fibroblast expansion alleviates dilated cardiomyopathy.

Тирозинкиназы без посредников

Клетки поддерживают свою идентичность, включая и выключая экспрессию определенных генов. Долгое время считалось, что сигналы с мембраны действуют на транскрипцию только опосредованно — через каскады, меняющие работу факторов транскрипции. Однако новое исследование, результаты которого были опубликованы в Science, показывает, что многие сигнальные молекулы, включая рецепторы тирозинкиназы (например, EGFR), могут напрямую воздействовать на РНК полимеразу. Ученые выявили 117 киназ, фосфорилирующих ее в определенных позициях: эти «фосфометки» работают как код, привлекая нужные белки на разных стадиях транскрипции. Общая закономерность такова: киназы избирательно регулируют полимеразу II при экспрессии генов, чувствительных к сигналам, что меняет взгляд на каноническую схему передачи сигналов. — Direct targeting and regulation of RNA polymerase II by cell signaling kinases.

От чего зависит размер липидной капли

Ожирение связано с накоплением триацилглицеридов в липидных каплях адипоцитов: при дифференцировке белые адипоциты сливают множество мелких капель в одну крупную, тогда как бурые сохраняют много мелких — от этого зависят емкость хранения и скорость мобилизации жира. Долгое время молекулярные механизмы образования и роста этих капель оставались неясными, однако новое исследование из Science проливает свет на этот процесс. Исследователи описали адипогенин (Adig) как «переключатель», смещающий баланс от образования новых капель к расширению существующих. Этот микробелок, преимущественно экспрессируемый в жировой ткани, образует комплекс с белком seipin. Функционально комплекс seipin—Adig стимулирует развитие липидных капель как на ранних, так и на поздних стадиях адипогенеза. В мышиных моделях сверхэкспрессия Adig в адипоцитах увеличивает жировую массу и размер капель, тогда как его удаление нарушает накопление триацилглицеридов в бурой жировой ткани. — Adipogenin promotes the development of lipid droplets by binding a dodecameric seipin complex, «Биомолекула»: «Полюби свои жировые клетки!».

Хроматиновая усталость

В клетках ДНК упакована в сложную 3D-структуру, которая также участвует в экспрессии генов. Ученые выполнили интересное исследование, о котором можно прочесть на страницах нового выпуска Science: они вызывали точечные двуцепочечные разрывы ДНК и отслеживали, как меняется конфигурация хроматина и активность генов. Оказалось, что даже после «починки» ДНК пострадавшие участки часто остаются неправильно свернутыми и «молчат», причем это состояние передается дочерним клеткам. Это явление называют «усталостью хроматина» — долговременными следами поломки, которые нарушают работу генов. — Repair of DNA double-strand breaks leaves heritable impairment to genome function, «Биомолекула»: «Путешествие внутрь клеточного ядра, или Системная биология хроматина», «Хроматин — сенсор повреждений ДНК».

Нейробиология

Синтетические фибриллы вызывают мультисистемную атрофию

Мультисистемная атрофия (МСА) — быстро прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором в глиальных клетках нервной системы накапливаются включения из фибрилл альфа-синуклеина. Интересно, что этот белок распространяется в организме по «прионоподобному» принципу. Исследователи, чья работа была опубликована в Nature, изучили синтетические фибриллы 1B, собранные из рекомбинантного человеческого альфа-синуклеина: они не только «самокопируются» in vitro, но и вызывают в мозге модельных мышей характерные для МСА включения. Выяснилось, что фибриллы 1B и фибриллы, выделенные из больных мышей после инъекции (1BP), структурно очень схожи. Более того, повторное введение здоровым животным гомогената мозга с 1BP приводит к той же картине болезни, что и исходные синтетические 1B. — Synthetic α-synuclein fibrils replicate in mice causing MSA-like pathology, «Биомолекула»: «Прионы: опасные и удивительные», «Белок альфа-синуклеин — важный участник проявления болезни Паркинсона?».

Неоднозначная роль микроглии при болезни Альцгеймера

Роль микроглии — иммунных клеток мозга — при болезни Альцгеймера может быть весьма неоднозначной. В недавнем исследователи ученые выяснили, что нейропротекторная роль микроглии зависит от транскрипционного фактора PU.1, уровень которого снижается после контакта микроглии с амилоидными бляшками. Интересно, что снижение PU.1 в микроглии у мышей уменьшает тяжесть амилоидной патологии и сопровождается включением иммунорегуляторных рецепторов, таких как CD28. Напротив, дефицит CD28 в микроглии сопровождается нейровоспалительным процессом. Это исследование показывает, что субпопуляция микроглии с низким уровнем PU.1 и экспрессией CD28 может выполнять «сдерживающую» роль при болезни Альцгеймера. — Lymphoid gene expression supports neuroprotective microglia function, «Биомолекула»: «Микроглия: роль „иммунных“ клеток центральной нервной системы в здоровом мозге и при нейродегенеративных заболеваниях», «Старение „иммунитета“ головного мозга».

Атлас развития зрительной коры головного мозга

Мозговая кора млекопитающих формируется из множества разных типов клеток по строгому «расписанию». Исследователи создали детальный атлас развития зрительной коры мыши, объединив транскриптомику одиночных клеток и мультиомные данные по 568 654 клеточных транскриптомов и 200 061 ядру, от эмбриона до 56 дня постнатального развития. Затем на основании этих данных удалось реконструировать карту развития для возбуждающих, тормозных и ненейрональных типов клеток в зрительной коре. Оказалось, что в эмбриональный период нейрогенез, глиогенез и раннее постмитотическое созревание дает начало всем классам и почти всем подклассам клеток. Дальнейшее «ветвление» происходит на протяжении всего процесса постнатальной дифференцировки. В результате этой глобальной работы получена динамическая карта, которая сопоставляет развитие клеточных типов с ключевыми моментами онтогенеза. — Continuous cell-type diversification in mouse visual cortex development.

Не такие уж уникальные интернейроны

Еще одно исследование в Nature посвящено теме развития мозга млекопитающего. Долгое время считалось, что у приматов есть уникальная популяция нейронов полосатого тела типа TAC3, отсутствующая у других млекопитающих. Однако, исследуя экспрессию генов нейронов десяти видов, разделенных 160 млн лет эволюции, ученые показали, что нейроны TAC3 на самом деле довольно древние: они формируется из эмбрионального источника (медиального возвышения) и встречается не только у приматов, но и у свиней и грызунов. Так, оказалось, что у грызунов есть гомологичные итернейроны, «замаскированные» сниженной экспрессией гена Tac2 (для мышей это аналог TAC3). — Conservation and alteration of mammalian striatal interneurons.

Аденозиновая сигнализация — ключ к резистентной депрессии

Кетамин и электросудорожная терапия (ЭСТ) быстро снимают симптомы терапевтически резистентной депрессии, но их механизм действия требует тщательного изучения. Этому и посвящено исследование, результаты которого вышли в новом выпуске Nature: на мышиных моделях было показано, что ключевую роль играет аденозиновая сигнализация. Кетамин и ЭСТ вызывают мощные выбросы аденозина в медиальной префронтальной коре и гиппокампе. При этом блокирование аденозиновых рецепторов A1 и A2A полностью отменяет антидепрессивный эффект, причем решающей оказалась сигнализация именно в префронтальной коре. Кетамин, например, повышает уровень аденозина, тонко перенастраивая клеточный метаболизм; на этой основе ученые создали его производные с лучшей эффективностью и меньшими побочными эффектами. Похожие эффекты, что интересно, дает и кратковременная интермиттирующая гипоксия, повышающая уровень аденозина в мозге. — Adenosine signalling drives antidepressant actions of ketamine and ECT, «Биомолекула»: «Аденозиновые рецепторы: история великого обмана».

Иммунология

ИИ-антитело

Эпитоп — часть молекулы антигена, которую распознает антитело. От того, насколько точно и специфично антитело свяжется с эпитопом, зависит его действие, что особенно важно для фармацевтических препаратов на основе антител. Обычно создание эпитоп-специфичных антител — кропотливый и дорогостоящий для компаний труд, однако в новом исследовании, опубликованном в Nature, представлен новый подход — создание антител с помощью ИИ-модели RFdiffusion. Эксперименты, проведенные с искусственно созданным VHH-антителом (также известным как наноантитело), подтвердили точность его взаимодействия и правильную «посадку» на клинически значимые эпитопы, а «дотачивание» антитела с помощью OrthoRep позволило получать связывающие агенты с концентрацией, составляющей несколько наномолярных единиц, которые сохраняют заданную селективность к эпитопу. — Atomically accurate de novo design of antibodies with RFdiffusion, «Биомолекула»: «Терапевтические антитела».

Модификация «хвоста» антитела для уменьшения дозы препарата

Внутривенная высокодозная иммуноглобулинотерапия, или IVIG, требует огромных объемов антител для достижения терапевтического эффекта. Опираясь на один из ключевых механизмов действия терапии — сиалилирование Fc участка антитела и его взаимодействие с ингибиторным рецептором FcγRIIB, исследователи создали модифицированный «хвост» антитела (Fc) с повышенным сродством к FcγRIIB. Такой оптимизированный участок эффективнее связывался с рецепторами и, таким образом, требовал меньшее количество препарата для действенной дозы. — The anti-inflammatory activity of IgG is enhanced by co-engagement of type I and II Fc receptors.