-

2609На этой неделе выпуски Nature и Science будто обошли биологию вниманием — но мы придумали, как это исправить. Конечно, между физикой, астрономией и химией втиснулись несколько интересных биологических открытий. Например, мы узнали, как можно безопасно запускать регенерацию клеток сердца после повреждения. Удивились тому, как мало нужно мутаций, чтобы антитела перестали замечать вирус. А еще разобрались в том, как растение решает, где и когда пускать боковые корни. Но этого нам показалось недостаточно, поэтому в этом дайджесте вы сможете прочитать новости из другого научного журнала.

-

443Из свежих номеров Nature и Science вы узнаете о новых способах борьбы с коронавирусом. Статьи в Nature расскажут о новых особенностях гомологичной рекомбинации, регуляции стабильности генома и о работе мозга в восприятии запахов. Открыв новый выпуск Science, вы сможете узнать, что собой представляет универсальный усилитель антибиотиков, как инактивируется X-хромосома и что нового могут дать биомаркеры будущего.

-

У детей в течение, по меньшей мере, первого полугода жизни практически не вырабатываются иммуноглобулины A (IgA), ответственные за первичную иммунную реакцию, «встречающую» инфекцию в слизистых оболочках тела. Поэтому чрезвычайно важным считают грудное вскармливание, при котором антитела IgA передаются малышу с материнским молоком, защищая его от болезней в младенчестве. Американские учёные установили, каким образом антителообразующие клетки направленно мигрируют в область слизистой оболочки молочной железы во время лактации: хемотаксис в этом случае основан на взаимодействии хемокинового рецептора CCR10 с хемокином CCL28.

-

Сириус стал одной из первых звезд, у которых обнаружили собственное движение. Университет «Сириус», несмотря на свой юный возраст, отличается от большинства российских вузов. Ждет ли его блестящая неповторимая история и свой звездный путь? Заключительная статья спецпроекта «Если звезды зажигают» познакомит нас с исследованиями четырех его научных направлений: «Биоматериалы», «Иммунобиология и биомедицина», «Нейробиология» и «Нанобиомедицина».

-

Нобелевскую премию 2018 года вручили за открытия, позволившие разработать принципиально новый подход в иммунотерапии рака, совершивший прорыв в лечении некоторых ранее смертельных опухолей. Сегодня «Биомолекула» снова расскажет об антителах-ингибиторах иммунологических чекпоинтов и о работах лауреатов этого года — Джеймса П. Эллисона и Тасуку Хондзё.

-

289На этой неделе в Science практически нет статей по биологии, зато их довольно много в Nature. Будет что почитать и любителям молекулярки, и фанатам мозга, и даже антропологам. Есть интересные подвижки в терапии ВИЧ-инфекции, а также в распознавании подтипов злокачественных опухолей и мутаций в них.

-

306На этой неделе в Nature и Science много красивых структур. Тут и ферменты во внутренней мембране митохондрий, и преинициаторные комплексы, и процесс попадания вируса лихорадки Рифт-Валли в клетку. Найдутся и интересные статьи о функциональном устройстве новой коры млекопитающих и участков центральной нервной системы дрозофил, и кое-что об экологии и эволюции.

-

563Кишечные микробы, (анти)оксиданты и немного эволюции — таков основной состав тем Nature и Science на этой неделе. Кроме того, из Nature мы узнаем, как можно избавиться от золотистого стафилококка, как лечить гепатит С и почему злокачественные опухоли мозга так сложно победить. А материалы Science расскажут, как моторная кора регулирует движения, как обонятельные рецепторы становятся сами собой, а также почему так важно регулярно питаться.

-

312Середина октября ассоциируется с перелётными птицами и респираторными вирусными инфекциями. Удивительно, но между всеми ними и впрямь существует прочная связь: на этой неделе в Science вышла статья, где показано, как дикие утки, гуси и лебеди способствуют распространению вируса птичьего гриппа H5N8, а также повышению его генетического разнообразия. Но есть и хорошие новости о болезнях: оказывается, у макак антиретровирусную терапию SIV можно заменить введением определённых антител, а сердце этих обезьян удаётся «починить» с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, взятых от донора. Интересных тем на этой неделе много и в Nature, и (особенно) в Science. Да, на сей раз почти нет нейробиологии и рассказов о раке, зато молекулярка, генетика и экология весьма интересные.

-

394На этой неделе Nature и Science поведают много нового про устройство и укладку хромосом (особенно X-хромосом), древнюю историю человека (она оказалась тесно связанно с эволюцией его микробиома), нейробиологию (страшные события, происходящие друг за другом, запоминают одни и те же нейроны) и связь работы иммунной системы с раком (спойлер: работу некоторых иммунных молекул можно активировать, и это поможет бороться против опухолей, недоступных химиотерапии). Кроме того, мы узнаём нечто совершенно новое о симбиозе: оказывается, лишайник — это союз трёх, а не двух организмов, а ещё в природе возможен симбиоз человека и дикой птицы.

-

Новостей о клеточной терапии становится всё больше. Мы много слышим о стволовых клетках, которые якобы помогают от множества болезней. Немного меньше — об успехах клеточной терапии в лечении редких наследственных и онкологических заболеваний. В рамках спецпроекта по генной и клеточной терапии разберемся, в каком состоянии сейчас находится эта область, какие тут применяются технологии, какие есть проблемы и успехи.

-

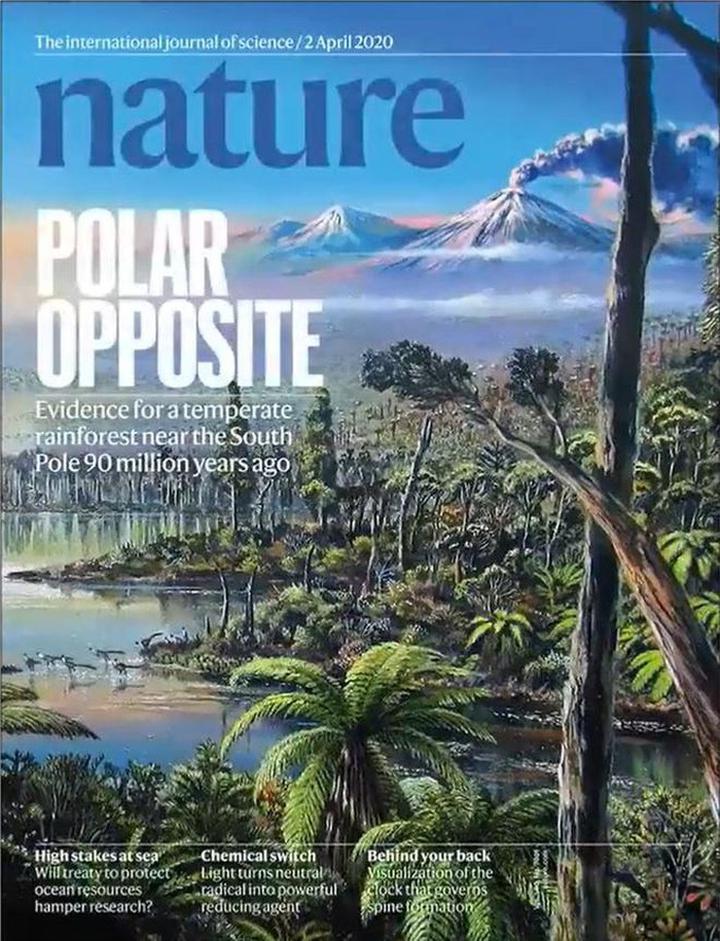

SciNat за апрель 2020 #1: джунгли в Антарктиде, антитела к SARS-CoV и протеомика зубов древних людей355В новых выпусках Science и Nature, помимо многочисленных статей про коронавирус, опубликовано несколько исследований по палеонтологии, различных аспектах нейробиологии и биологии развития. Вы также узнаете, почему клетки рака поджелудочной железы любят цистеин, как эндоплазматический ретикулум влияет на термогенез в митохондриях и что было на месте ледяной шапки на Южном полюсе 80 млн лет назад.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин