-

Даже из неполной карты интерактома (схемы молекулярных взаимодействий в клетке), доступной на данный момент, можно извлечь полезную информацию о связях между болезнями. Кластеры белков, участвующих в патогенезе различных заболеваний, на карте интерактома могут располагаться на разном удалении друг от друга и даже перекрываться. Расстояние между кластерами отражает сходство симптомов болезней, а также вероятность того, что обе болезни разовьются у одного человека.

-

На протяжении всего своего существования человечество крайне не любит задумываться о последствиях предпринимаемых действий и предпочитает жить днем сегодняшним. Неоднократно подобное поведение оборачивалось проблемами, тянущими за собой другие, и так далее. Но зачастую никакого урока из этого человечество не извлекает. Подобная история случилась и со стремительно возрастающей устойчивостью микроорганизмов к антибиотикам. Опасная ситуация создавалась «силами» человека, им же и должна быть исправлена. В решении этой проблемы задействованы представители научного мира и системы здравоохранения, прикладываются усилия на уровне государств и общественных организаций. Но ничто не остается неизменным — ни устойчивость микроорганизмов, ни наши подходы к ее преодолению. Давайте разберемся, какие шаги предпринимаются для решения проблемы антибиотикорезистентности, каких высот достигла приспособленность микроорганизмов и что с этим всем можно сделать.

-

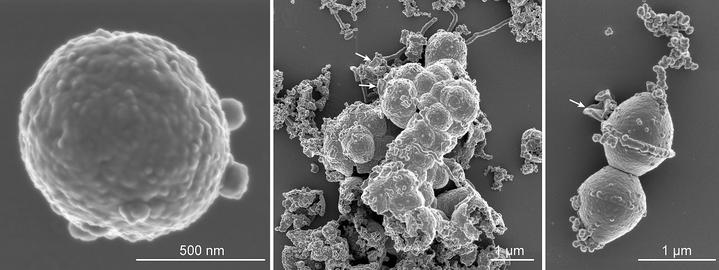

Происхождение эукариот было и остается одной из интереснейших проблем эволюционной биологии. В 2015 году в Nature появилось сообщение, что с помощью метагеномики удалось получить последовательность генома археи ранее неизвестной группы, причем в этом геноме удалось найти гены, которые ранее считались уникальными для эукариот (в частности, ген, близкий к кодирующему актин). Более того, филогенетический анализ показал, что археи новооткрытой группы, получившей название Lokiarchaeota, и эукариоты образуют монофилетическую кладу (группу организмов с общим предком), и эукариоты, вероятно, произошли от локиархеот. Недавно японские ученые сообщили, что им удалось в лабораторных условиях вырастить культуру археи из типа Lokiarchaeota, которую они назвали Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum strain MK-D1. Какие загадки происхождения эукариот мы сможем разрешить, имея на руках чистую культуру их непосредственных предков, а не абстрактный геном? Попробуем разобраться.

-

В возникновении и течении псориаза причудливо переплетаются генетическая предрасположенность и влияния среды. Но мы до сих пор очень мало знали о том, как именно складываются воедино все предпосылки. Может, громко заявившей о себе науке эпигенетике удастся наконец выстроить полную цепь патологических событий? Предлагаем вспомнить основные механизмы, регулирующие «считывание» наследственной информации в зависимости от актуальных условий, и узнать, как меняется их настройка при псориазе. Поговорим о «черных метках», расставленных на хроматине больных, и миниатюрных РНК-убийцах, плавающих в их клетках в поисках своих молекулярных жертв.

-

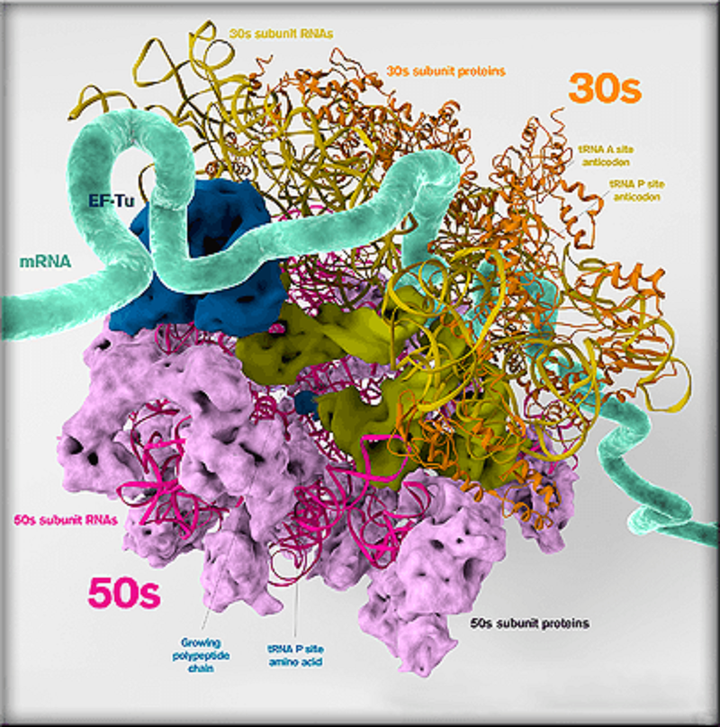

Биоинженеры разработали гибридные рибосомы, в состав которых вместо двух длинных цепочек рРНК входит единая молекула, обеспечивающая «неделимость» органеллы. Такие рибосомы могут поддерживать синтез всех необходимых для бактериальной клетки белков, хотя инициация трансляции у них происходит намного медленнее, чем у обычных рибосом.

-

350Новые выпуски ведущих научных журналов в очередной раз напоминают нам, что даже на карантине биология не замкнулась на одном злополучном коронавирусе. Вас ждет множество статей по структурной биологии (впрочем, и коронавируса тоже), публикации, посвященные изучению биоразнообразия современных и вымерших организмов, и, конечно, работы, описывающие детали захватывающих молекулярных каскадов живой клетки.

-

2357Видео на конкурс «Био/Мол/Текст»: В школе на уроках биологии, в книжках и на плакатах мы часто видели разные типы клеток. Но видели их только как картинки. Однако сейчас, с помощью виртуальной реальности, можно погрузиться в мир, где идет борьба между вирусами и бактериями. Приглашаем вас окунуться в этот микромир и насладиться им сполна.

-

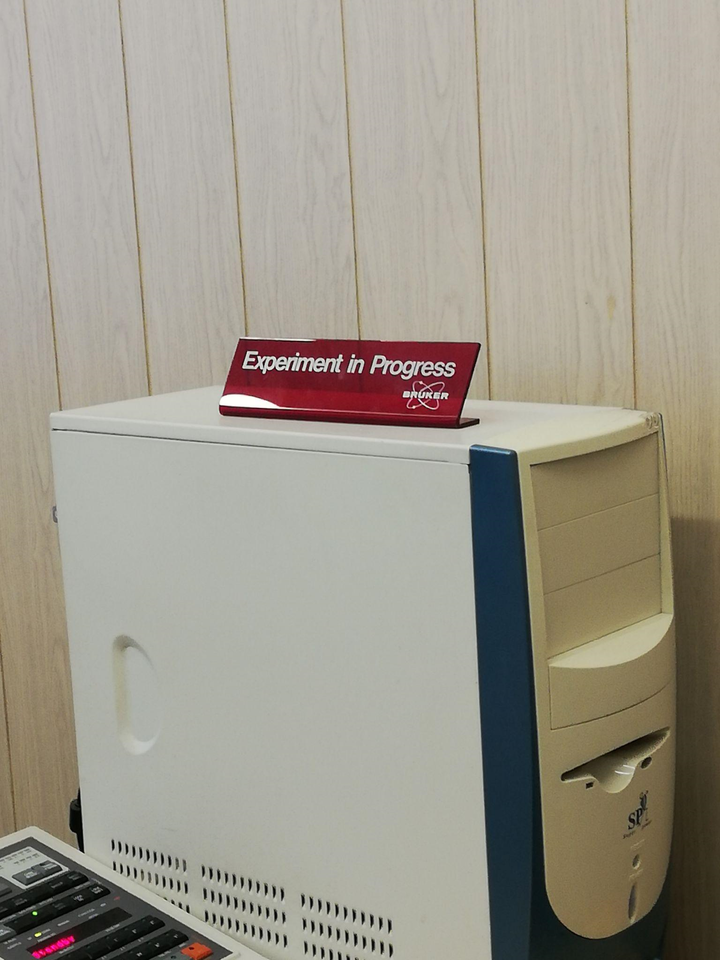

3298Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Ядерный магнитный резонанс находит широкое применение как в науке в качестве мощного метода анализа структуры органических веществ (в том числе, биомолекул), так и в медицине для обнаружения различных патологий. А что это такое, как работает, как развивается этот метод? Читайте в этой статье.

-

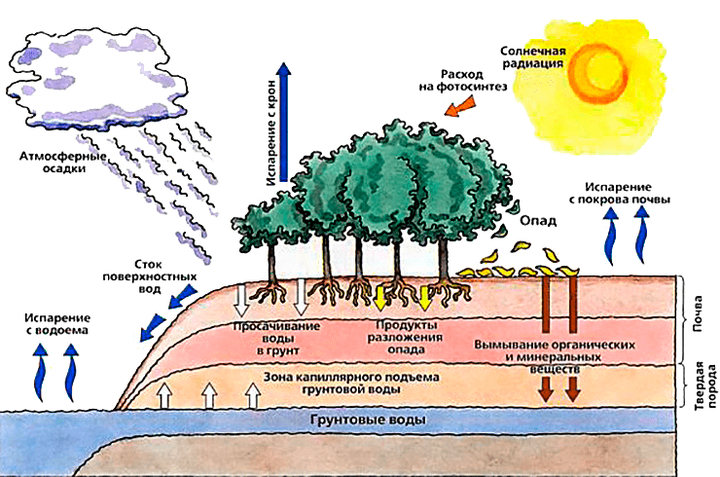

2287Статья на конкурс «био/мол/текст»: Загрязнение почв и водоемов в результате хозяйственной деятельности человека — одна из самых важных проблем окружающей среды в наше время. Литосфера (верхняя оболочка Земли) и гидросфера активно используются человеком сотни лет при добыче полезных ископаемых и ведении сельского хозяйства. В результате хозяйственной деятельности человека несвойственные определенным местам химические элементы могут легко там оказаться, что вряд ли случилось бы при их естественном круговороте. Рассмотрим один из перспективных методов ликвидации и локализации загрязнения почв и водных объектов — создание техногенных геохимических барьеров, которые могут препятствовать «расползанию» загрязнений.

-

Работа ученого в любой стране требует одних и тех же личных качеств. Это любознательность, образованность, способность к командной работе, честность, дисциплинированность, здоровый скептицизм, дух соперничества, умение критиковать и воспринимать критику... Однако в бедных и развивающихся странах — а к ним, увы, относится и Россия, — чтобы плодотворно работать, к этому списку нужно добавить еще кое-какие навыки выживания. Анализ неудач, постигающих многих молодых исследователей, поработавших на переднем крае науки, а затем вернувшихся к себе домой, подтолкнул журнал PLoS Computational Biology сделать краткую памятку, а «Биомолекула» перевела ее, снабдив некоторым количеством слегка язвительных комментариев.

-

143Около 15% пар в России сталкиваются с бесплодием. Репродуктивные трудности становятся тяжелым испытанием для семьи. Информации в интернете очень много, но она крайне противоречива и наполнена мифами. Книга Елены Младовой «Желанный ребенок» — кладезь полезной информации. Что такое бесплодие? Какие факторы могут влиять на зачатие? Как вспомогательные репродуктивные технологии помогают не только при бесплодии, но и для сохранения фертильности? Кроме медицинских вопросов, в книге также много удачных и не очень историй преодоления бесплодия.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин