Нобелевская премия по химии (2025): металлоорганические каркасы, в которые сначала не верили

09 октября 2025

Нобелевская премия по химии (2025): металлоорганические каркасы, в которые сначала не верили

- 560

- 0

- 6

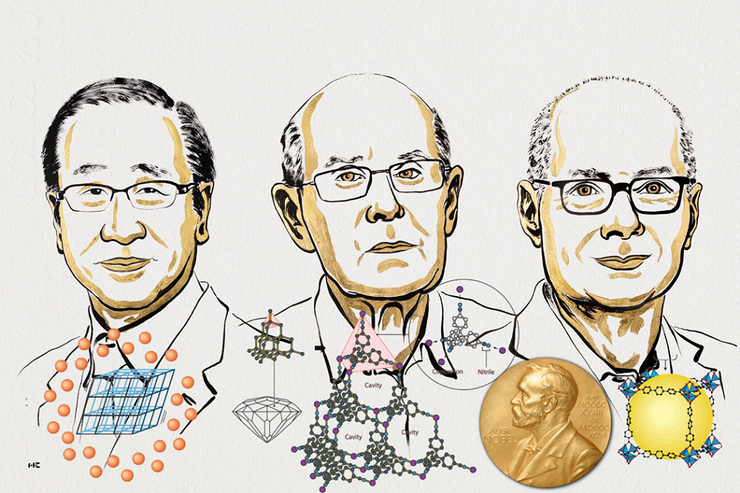

Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за разработку металлоорганических каркасов (metal—organic frameworks, MOFs).

Рисунок в полном размере.

коллаж автора статьи по изображениям Нобелевского комитета

-

Автор

-

Редакторы

Нобелевская премия по химии 2025 года присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги за создание металлоорганических каркасов (MOFs) — нового класса кристаллических материалов с рекордной пористостью и управляемой структурой. Их открытия положили конец «синтетической пустыне» в химии, показав, что пространственные молекулярные сети можно собирать по заранее заданному плану. Робсон впервые получил предсказуемую трехмерную решетку, Китагавa открыл гибкие MOFs, а Яги разработал подход к созданию семейств структур с разными свойствами, включая знаменитый MOF-5. Сегодня эти материалы используются для хранения и разделения газов, улавливания CO2, очистки воды, катализа, энергетики и биомедицины. Появились «умные» MOFs, реагирующие на свет, pH и температуру, а также терапевтические системы, высвобождающие лекарства по сигналу. Работа лауреатов открыла путь к эпохе рационального проектирования материалов, где химию можно рассматривать как архитектуру на атомном уровне.

Уже к середине XX века химики овладели искусством конструирования молекул с заданными свойствами. Благодаря развитию органического синтеза [1–3], хроматографических методов разделения [4] и рентгеноструктурного анализа [5] стало возможным целенаправленно создавать отдельные соединения практически любой сложности. Такие изолированные молекулы называют структурами нулевой размерности, поскольку они не образуют протяженных сетей и существуют как отдельные единицы.

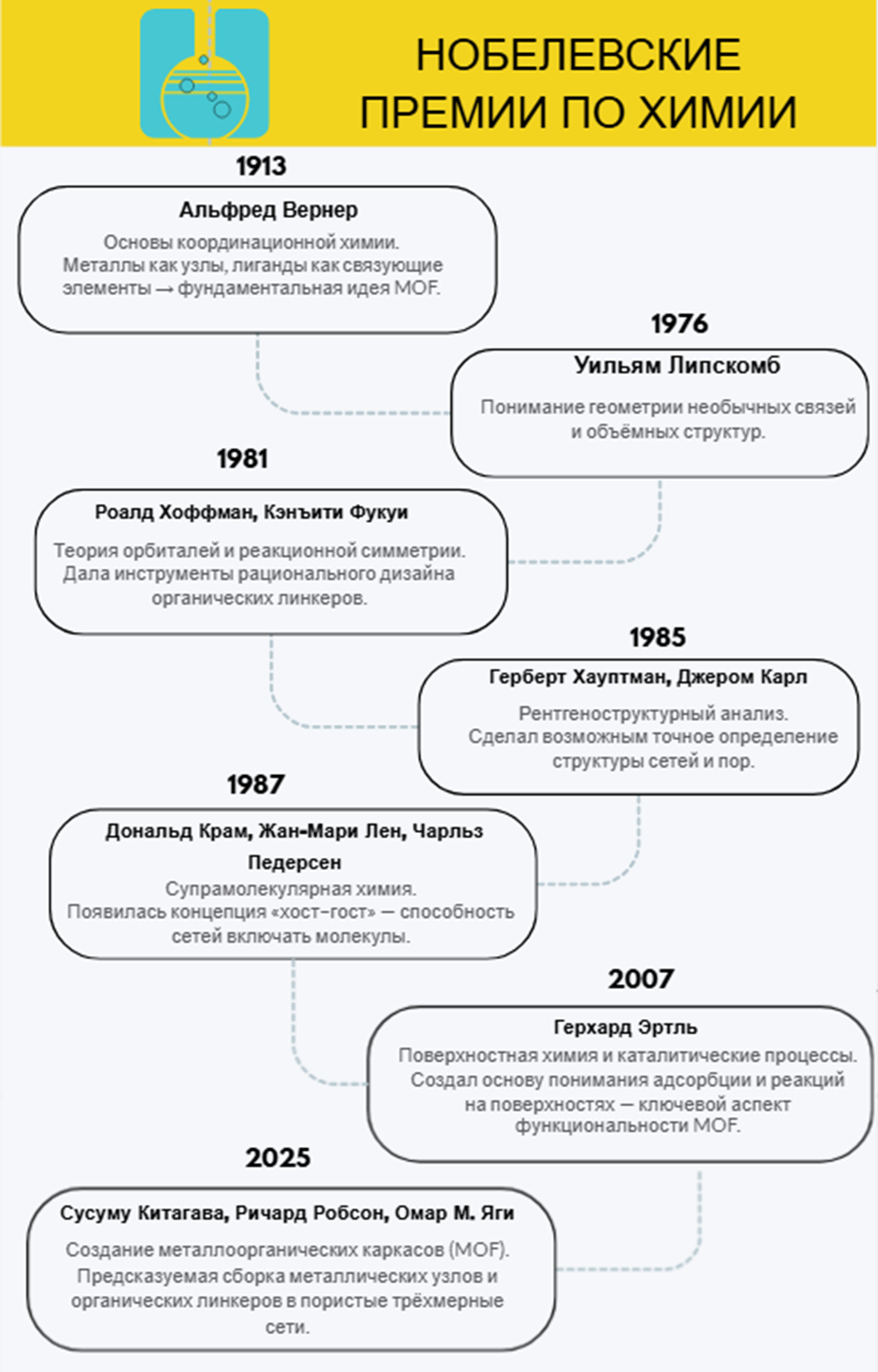

Рисунок 1. Таймлайн ключевых Нобелевских премий по химии, заложивших основу для создания MOFs.

схема автора статьи

Однако построение протяженных структур — одномерных, двумерных и особенно трехмерных — оставалось крайне трудной задачей. До 1990-х годов, как писал лауреат Нобелевской премии 1981 года Роалд Хоффман, эта область представляла собой «синтетическую пустыню»: ученые не могли заранее предсказать, как строительные блоки соединятся в пространстве, чтобы сформировать упорядоченный кристалл.

Особый интерес вызывали пористые материалы, способные временно удерживать другие вещества внутри своей структуры. Примером таких соединений являются цеолиты — природные алюмосиликаты с регулярной системой микропор. Цеолиты применяются для хранения газов (водорода, метана, углекислого газа), разделения смесей (например, очистки воздуха или воды) и катализа реакций в нефтехимии и органическом синтезе.

Одним из первых известных примеров подобных структур стала «берлинская лазурь», открытая в XVIII веке. Ее кристаллическая решетка образована ионами железа, связанными цианидами, с порами, заполненными водой. Это открытие показало, что создание полых кристаллических структур в принципе возможно.

В конце XIX века Альфред Вернер заложил основы координационной химии, где металлы действуют как «узлы», соединяющие органические лиганды. Его идеи вдохновили Карла Гофмана, который в начале XX века получил первые клатраты — соединения, в которых молекулы-гости — например, бензол — встраиваются между слоями металлических комплексов. Эти, а также другие (рис. 1) открытия стали предтечей создания металлоорганических каркасов — материалов, отмеченных Нобелевской премией по химии 2025 года.

На «Биомолекуле» есть статья о MOFs с визионерским названием «MOFs: наше будущее?» [6], в которой рассматриваются варианты синтеза, а также области практического применения.

История создания MOFs

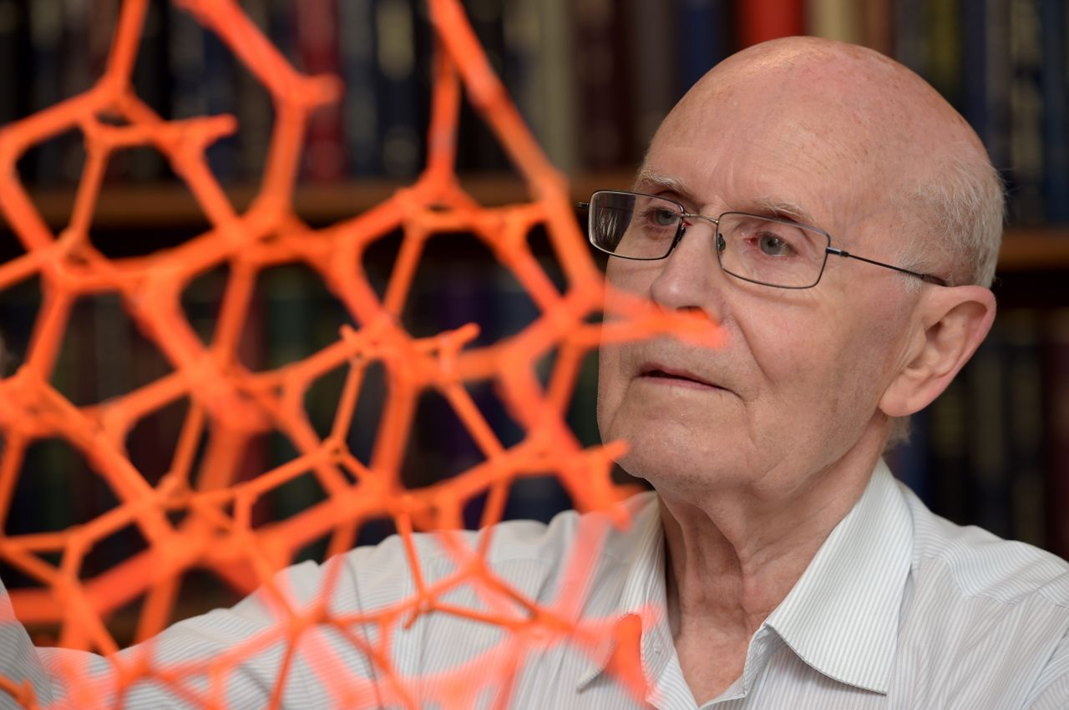

Ричард Робсон: от моделей из деревянных палочек к первой трехмерной решетке

В конце 1980-х Ричард Робсон (рис. 2) поставил перед собой амбициозную цель — научиться собирать трехмерные структуры с заранее определенной геометрией, словно из строительных блоков. В 1974 году Робсона осенило: он понял, что в самой геометрии расположения атомов уже заключена информация, необходимая для того, чтобы молекулы приобретали желаемую пространственную форму.

Рисунок 2. Ричард Робсон. Интересно, что идея проектировать трехмерные молекулярные сети пришла к нему совсем не в лаборатории, а во время преподавания: работая в Мельбурнском университете, он готовил для студентов модели молекул из деревянных шариков и палочек — классическое наглядное пособие по химическим связям. Чтобы модели были точными, Робсон попросил просверлить в шарах отверстия строго под теми углами, под которыми реальные атомы образуют связи — например, тетраэдрические для углерода. Оказалось, что благодаря тому, где именно были просверлены отверстия, собранные модели молекул самопроизвольно приобретали правильную форму и пространственную структуру — без необходимости вручную задавать углы и расстояния.

Для проверки своей идеи он выбрал ион меди (I) (Cu+), известный тем, что в некоторых соединениях действительно образует тетраэдрические комплексы. В качестве лиганда Робсон использовал жесткую молекулу с четырьмя нитрильными группами.

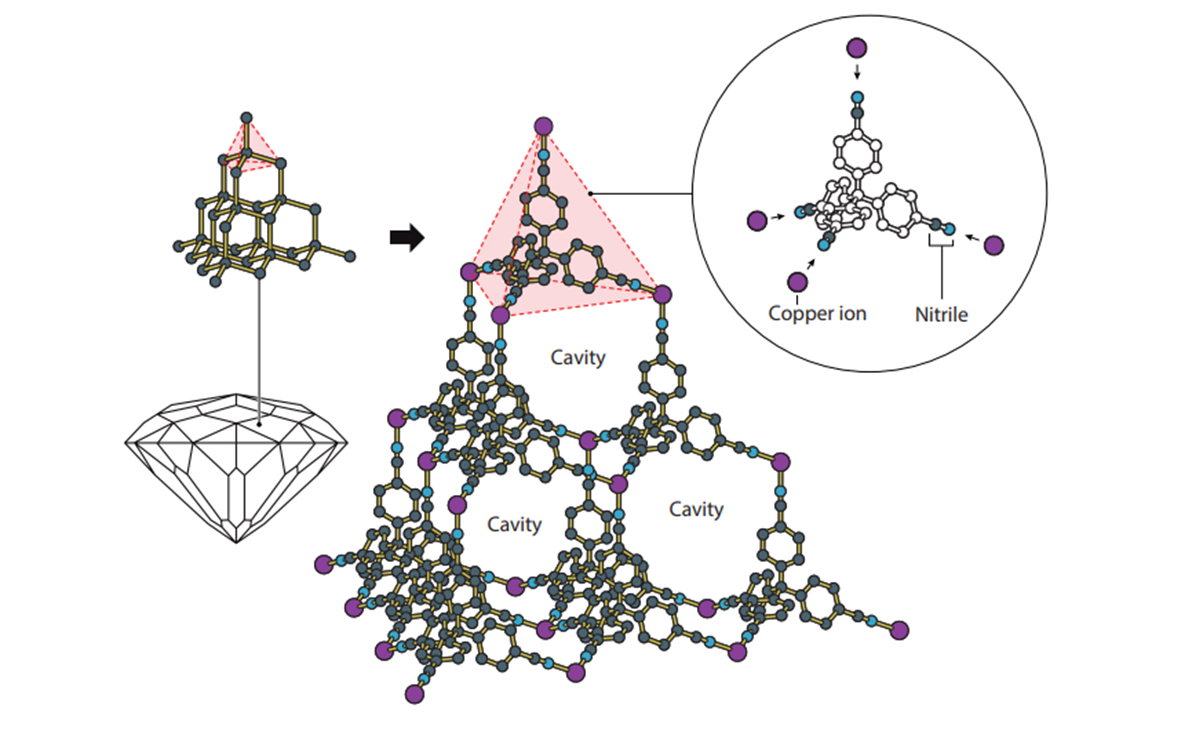

Многие химики ожидали, что эксперимент закончится неудачей: скорее получится аморфный или перепутанный полимер, без четкой структуры и внутренних полостей. Но результат оказался поразительным. Робсону действительно удалось получить упорядоченный кристалл с трехмерной «алмазной» решеткой, внутри которой находились полости, заполненные молекулами растворителя (нитробензола) и ионами BF4 (рис. 3).

Рисунок 3. Tрехмерный алмазоподобный каркас на основе меди (I). Робсона вдохновила структура алмаза, где каждый атом углерода соединен с четырьмя другими в форме тетраэдра. Он заменил углерод на ионы меди (I), а связи — на молекулы с четырьмя нитрильными «руками», притягивающимися к меди. При смешении этих веществ самопроизвольно образовался упорядоченный и просторный кристалл — прообраз будущих металлоорганических каркасов.

Так впервые было показано, что можно предсказуемо проектировать пространственные координационные сети — шаг, который напрямую привел к созданию металлоорганических каркасов (MOF) в последующие десятилетия.

Этот успех подтолкнул Робсона к дальнейшим идеям, многие из которых оказались по-настоящему пророческими. Он предположил, что в таких каркасах молекулы и ионы смогут свободно диффундировать, превращая их в молекулярные сита или ионообменные материалы. Он также предвидел возможность модифицировать каркас после синтеза, создавать структуры, устойчивые к вакууму и удалению включений, и даже встраивать каталитические центры для получения эффективных гетерогенных катализаторов.

Сусуму Китагава, сделавший гибкость свойством MOFs

Рисунок 4. Сусуму Китагавa. Исследователь всегда придерживался принципа, который он называл «искать пользу в бесполезном». Еще будучи студентом, он прочитал книгу нобелевского лауреата Хидэки Юкавы, где упоминалась мысль древнекитайского философа Чжуан-цзы: не стоит спешить судить о пользе вещей, ведь то, что кажется ненужным, может оказаться ценным в будущем.

В первой половине 1990-х годов исследования в области координационных сетей стремительно активизировались: появилось множество новых структур, которые начали систематически описывать и классифицировать. Например, Сусуму Китагавa (рис. 4) создал двумерную сеть на основе меди (I), координированной с пиразином и ацетонитрилом. В ее полостях находились слабо связанные молекулы ацетона — один из первых примеров каркаса с подвижными гостевыми молекулами.

Его первой конструкцией, представленной в 1992 году, был тонкий двумерный материал, в полостях которого могли удерживаться молекулы ацетона. На первый взгляд он не имел практического применения, но важным было само новое видение — идея строить материалы, опираясь на естественные свойства молекул и металлов.

Китагавa не стремился к немедленной пользе, однако столкнулся с непониманием. Заявки на гранты отклоняли, объясняя, что созданные материалы нестабильны и не имеют цели. Несмотря на это, он продолжал исследования и через несколько лет добился переломного результата. В 1997 году его группа показала, что, используя ионы кобальта, никеля или цинка вместе с органической молекулой 4,4’-бипиридина, можно собрать устойчивые трехмерные структуры с открытыми каналами.

Когда из этих материалов удалили воду, они не разрушились и оказались способны впитывать и отдавать газы — метан, азот, кислород, — при этом сохраняя форму. Так стало очевидно, что то, что раньше казалось «бесполезным экспериментом», может стать основой для совершенно нового класса функциональных материалов.

Несмотря на то, что конструкции Китагавы оказались не только устойчивыми, но и функциональными, его исследования по-прежнему воспринимались скептически. Финансирующие организации не видели в них смысла — ведь в распоряжении химиков уже были цеолиты (прочные пористые материалы на основе диоксида кремния). Они прекрасно впитывали газы, и многим казалось, что новые соединения, которые к тому же уступали цеолитам по стабильности, просто не нужны.

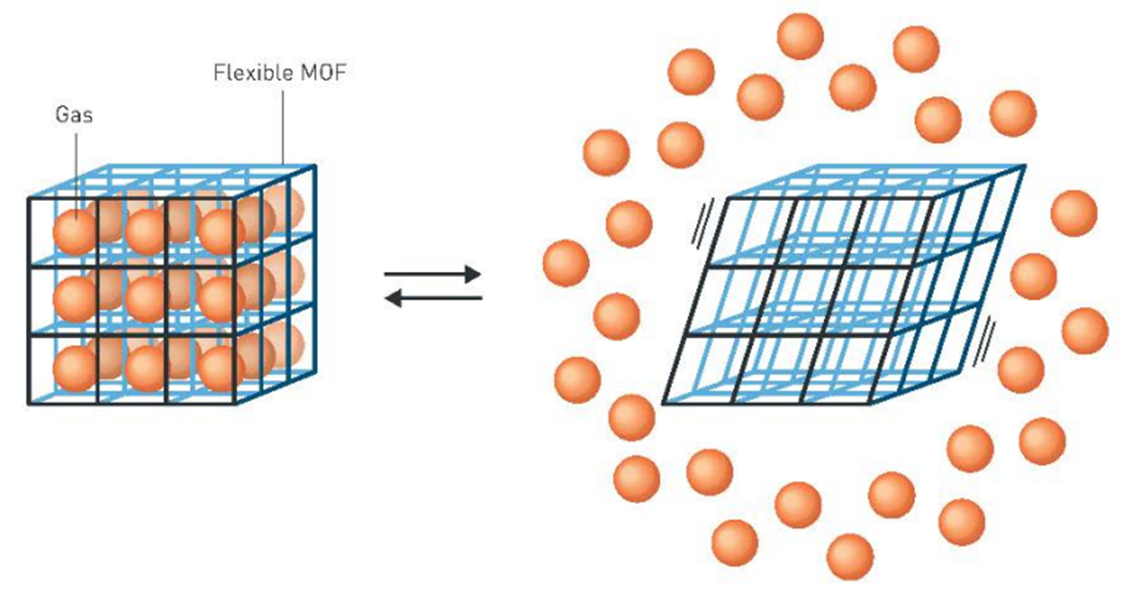

Китагавa понял, что для того, чтобы убедить научное сообщество и получить серьезную поддержку, ему нужно ясно показать, чем металлоорганические каркасы отличаются от известных материалов. В 1998 году он опубликовал статью в Bulletin of the Chemical Society of Japan, где сформулировал свое видение [7]. Главное отличие от жестких цеолитов, на которое он обратил внимание, заключалось в том, что металлоорганические каркасы могут быть мягкими. После этого Китагавa вместе с коллегами приступил к реализации своих идей и начал разрабатывать гибкие MOF (рис. 5) — материалы, которые позже стали одним из самых быстрорастущих направлений современной химии.

Рисунок 5. Мягкие MOFs. В 1998 году Китагавa выдвинул идею, что металлоорганические каркасы могут быть не только прочными, но и гибкими. Сегодня известно множество таких «гибких MOF», способных изменять свою форму при заполнении или освобождении от различных веществ.

Омар Яги: MOF-5 и начало новой эры материаловедения

Тем временем в США похожие идеи о молекулярной архитектуре развивал другой исследователь — Омар Яги, чьи эксперименты также сыграли решающую роль в истории металлоорганических каркасов.

Рисунок 6. Омар Яги вырос в бедной семье в Аммане, где вместе с братьями и сестрами жил в одной комнате без электричества. Когда ему было десять, он тайком пробрался в школьную библиотеку и случайно открыл книгу с изображениями молекул — так впервые зародился его интерес к химии. На пресс-конференции Омар Яги рассказал, что получил звонок из Стокгольма прямо в аэропорту, ожидая свой багаж. «К такому моменту невозможно подготовиться», — сказал он. — «Я был просто поражен и очень рад этой новости».

В пятнадцать лет по настоянию отца он переехал учиться в США. Со временем Яги увлекся идеей создавать новые материалы, но считал традиционные методы синтеза слишком непредсказуемыми. В 1992 году, возглавив лабораторию в Университете Аризоны, он решил искать способ «собирать» вещества по заданному плану, как детали конструктора.

В 1995 году его группа создала двумерные сетчатые структуры из ионов меди и кобальта, способные включать молекулы-гости и сохранять форму при нагревании до 350 oC. В статье [8] 1995 года в Nature Яги впервые назвал такие соединения metal–organic frameworks.

В 1999 году Омар Яги сделал следующий крупный шаг в развитии металлоорганических каркасов, представив материал MOF-5 (рис. 7), ставший классикой. Это прочная и удивительно пористая структура, способная выдерживать нагрев до 300 oC даже в пустом состоянии.

Особенно поразительным оказалось то, что всего несколько граммов MOF-5 содержат внутреннюю поверхность площадью с футбольное поле. Благодаря этому материал способен поглощать значительно больше газа, чем цеолиты. Председатель Нобелевского комитета Хайнер Линке сравнил такое свойство MOFs с сумочкой Гермионы из «Гарри Поттера» [9].

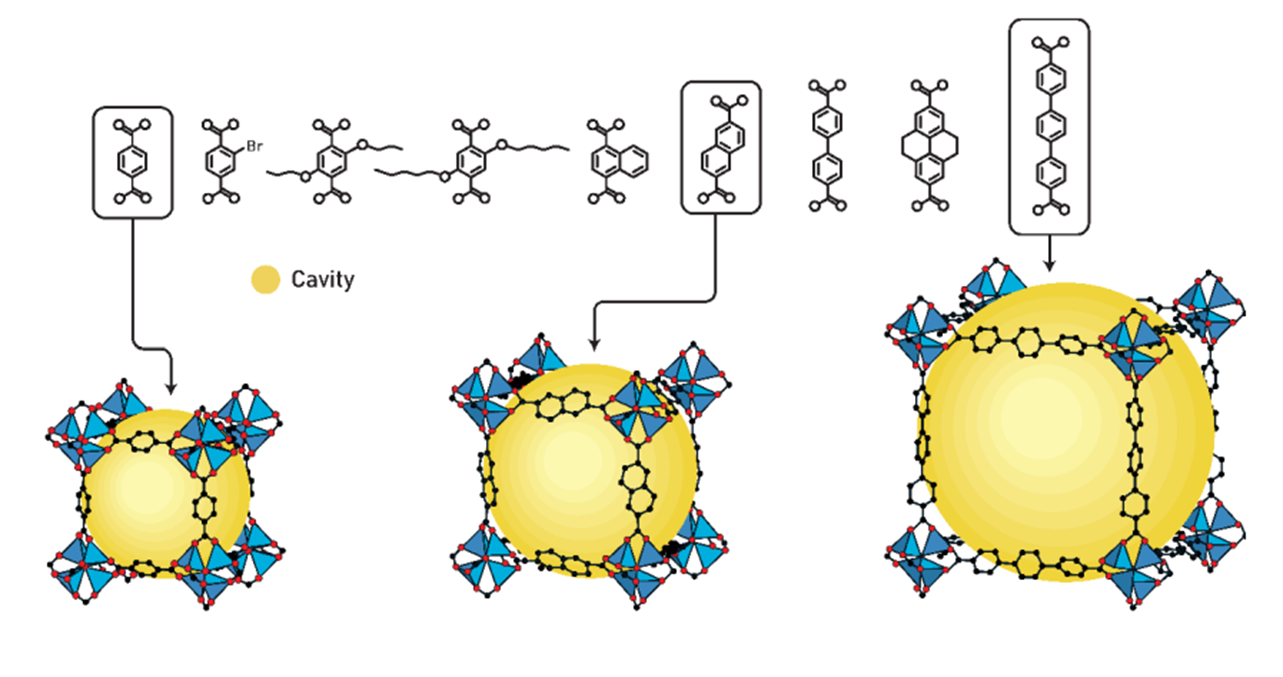

В 2002–2003 годах Яги заложил окончательные основы нового направления. Его команда создала шестнадцать вариантов MOF-5 с порами разного размера; один из них оказался способен хранить большие объемы метана и мог использоваться как топливный резервуар для автомобилей на природном газе.

Сегодня металлоорганические каркасы превратились в целую платформу для проектирования материалов. Ученые создали «молекулярный конструктор» из сотен узлов и лигандов, что позволяет собирать MOF-структуры с заданными свойствами, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Сфера применения таких материалов огромна. Например, группа Яги продемонстрировала устройство, которое собирает воду из сухого воздуха пустыни Аризоны: ночью MOF поглощает водяной пар, а днем, нагреваясь на солнце, выделяет жидкую воду.

Рисунок 7. Металлоорганической каркас MOF-5 позволяет «настраивать» размер внутренних полостей. В начале 2000-х Омар Яги показал, что можно создавать целые семейства металлоорганических каркасов, изменяя молекулярные связки между металлическими узлами. Такой подход позволил получать материалы с разными свойствами. Среди них — шестнадцать вариантов MOF-5, отличающихся размером и формой внутренних полостей.

Применение MOFs

Развитие области создания и изучения металлоорганических каркасов активно поддерживается промышленностью: в работе участвуют как крупные компании, так и стартапы, специализирующиеся на создании и коммерциализации MOF. Эти исследования показали, что такие материалы можно получать с высокой химической и термической стабильностью, относительно недорого и в промышленных масштабах. Кроме того, металлоорганические каркасы обладают важным преимуществом — их можно перерабатывать и использовать повторно.

- Результаты по поглощению газов вызвали особый интерес как в академической среде, так и в промышленности. Например, были разработаны материалы для хранения метана, среди которых алюминиевый каркас Al-soc-MOF-1, показавший рекордную ёмкость, превысив требования Министерства энергетики США.

- MOF-5 и его производные, такие как IRMOF-6 и IRMOF-8, проявили высокий потенциал для адсорбции водорода при низких температурах. Позднее было показано, что структура MOF-177 способна эффективно удерживать водород даже при комнатной температуре и умеренном давлении.

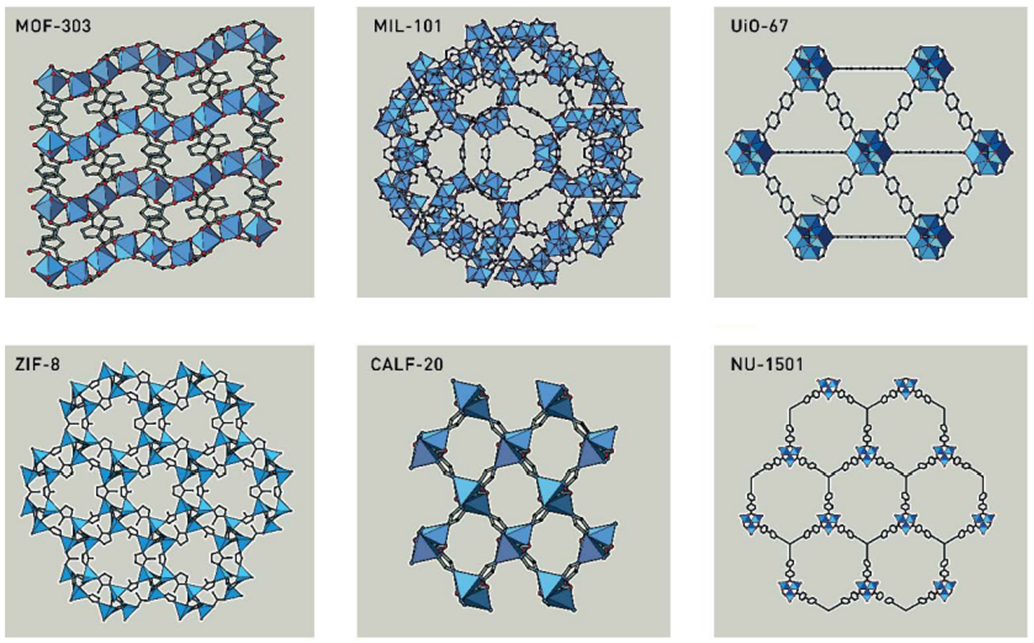

- MOF-177 также оказался эффективным для улавливания углекислого газа, а более поздние материалы той же серии — MOF-200 и MOF-210 — смогли поглощать до 2400 мг CO2 на грамм вещества. Совсем недавно был создан устойчивый каркас CALF-20 (рис. 8; середина нижней панели), отличающийся высокой избирательностью к CO2, что позволило применять его для промышленного улавливания углекислого газа.

Рисунок 8. Примеры металлоорганических каркасов показывают, насколько разнообразны их свойства и области применения. Так, MOF-303 используется для извлечения влаги из воздуха даже при низкой влажности; MIL-101 обладает крупными полостями и применяется в катализе, а также для хранения водорода и углекислого газа; UiO-67 способен поглощать стойкие загрязнители PFAS из воды; ZIF-8 исследуется как материал для извлечения редкоземельных металлов из сточных вод; CALF-20 эффективно улавливает CO2, а NU-1501 разработан специально для хранения водорода.

MOF-материалы применяют также для обезвреживания загрязнителей и токсичных веществ, преобразования и накопления энергии, получения водорода, а также в области безопасности продуктов, доставки лекарств [10] и медицинской диагностики. «Биомолекула» взяла интервью у одного из специалистов по металлоорганическим каркасам — Ивана Зюзина, — чтобы из первых рук узнать о важности и пользе этих открытий (см. врезку).

Современные подходы используют MOF в умных терапевтических системах. Например, создан фототермически активируемый пластырь из микронных игл, содержащий MOF на основе меди (HKUST-1), способный выделять оксид азота под воздействием ближнего инфракрасного излучения. В эксперименте на диабетических крысах такая система стимулировала заживление ран, улучшая кровоснабжение, регенерацию тканей и образование коллагена [11].

Металлоорганические каркасы нашли широкое применение и в биосенсорных технологиях, открывая путь к более точному и чувствительному обнаружению биомолекул. Благодаря высокой площади поверхности, регулируемой структуре и возможности химической модификации, MOF служат основой для закрепления биорецепторов — молекул, способных распознавать ДНК, белки или клетки. Их низкая токсичность, устойчивость в воде и биосовместимость делают их особенно привлекательными для биомедицинских устройств. Например, амин-функционализированные каркасы UiO-66-NH2 позволяют различать даже однонуклеотидные отличия в последовательностях ДНК, что делает их перспективными для клинической диагностики. Другой пример — фотоэлектрохимический биосенсор на основе MOF, разработанный для сверхчувствительного определения раково-эмбрионального антигена (CEA): в нем двойная спираль ДНК закрывает поры каркаса и открывается только при взаимодействии с целевым белком. Такая система достигает предела обнаружения 0,36 фг/мл и демонстрирует высокий потенциал для ранней диагностики заболеваний и мониторинга биомаркеров [11].

На основе пресс-релиза Нобелевского комитета.

Литература

- Палладиевая Нобелевская премия по химии (2010);

- Клик и готово! Укрощение строптивых биомолекул;

- Наука, описывающая жизнь — лауреаты Нобелевской премии по химии (2022);

- Возвращение Цвета;

- 12 методов в картинках: структурная биология;

- MOFs: наше будущее?;

- Susumu Kitagawa, Mitsuru Kondo. (1998). Functional Micropore Chemistry of Crystalline Metal Complex-Assembled Compounds. Bulletin of the Chemical Society of Japan. 71, 1739-1753;

- O. M. Yaghi, Guangming Li, Hailian Li. (1995). Selective binding and removal of guests in a microporous metal–organic framework. Nature. 378, 703-706;

- Davide Castelvecchi, Miryam Naddaf. (2025). Chemistry Nobel for scientists who developed massively porous ‘super sponge’ materials. Nature;

- Работа курьером, район — организм;

- Dongxiao Li, Anurag Yadav, Hong Zhou, Kaustav Roy, Pounraj Thanasekaran, Chengkuo Lee. (2024). Advances and Applications of Metal‐Organic Frameworks (MOFs) in Emerging Technologies: A Comprehensive Review. Global Challenges. 8;

- Matthew Koshy, Michael Spiotto, Lawrence Eric Feldman, Jason J. Luke, Gini F. Fleming, et. al.. (2023). A phase 1 dose-escalation study of RiMO-301 with palliative radiation in advanced tumors.. JCO. 41, 2527-2527;

- Невидимая граница: где сталкиваются «нано» и «био»;

- Tian Tian, Zhixin Zeng, Diana Vulpe, Mirian E. Casco, Giorgio Divitini, et. al.. (2018). A sol–gel monolithic metal–organic framework with enhanced methane uptake. Nat. Mater.. 17, 174-179;

- Mark E. Carrington, Nakul Rampal, David G. Madden, Daniel O’Nolan, Nicola Pietro Maria Casati, et. al.. (2022). Sol-gel processing of a covalent organic framework for the generation of hierarchically porous monolithic adsorbents. Chem. 8, 2961-2977.