-

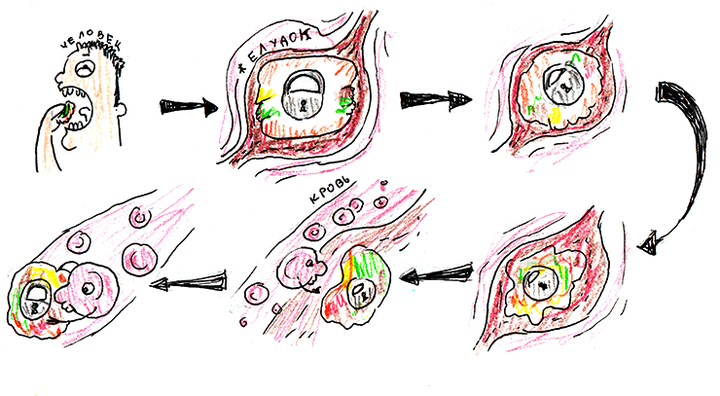

Инфографика на конкурс «био/мол/текст»: Жил-был Человек. И понадобилась ему для одного важного дела энергия. К сожалению, люди не умеют, как растения, использовать солнечную энергию. Пришлось Человеку поискать, что бы такого калорийного поместить себе в организм. Видит — на столе тарелка, а на тарелке бутерброд. Взял и съел его.

-

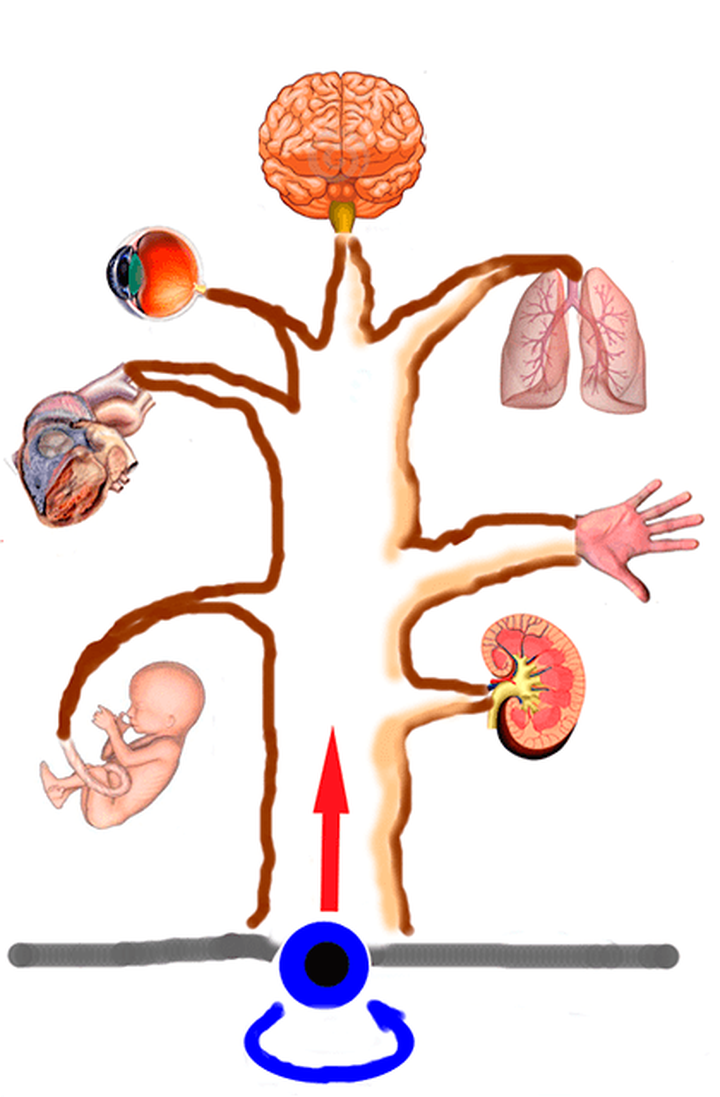

Статья на конкурс «био/мол/текст»: В статье дан обзор современных представлений о стволовых клетках (СК) животных. Разобрана роль стволовых клеток различных групп животных в бесполом размножении и регенерации. Описаны разные типы стволовых клеток млекопитающих и источники их получения для культивирования. Обсуждается концепция ниши стволовых клеток. Кратко охарактеризовано современное состояние, проблемы и перспективы применения СК в медицинской практике.

-

2088Остановить время — звучит очень даже заманчиво! Человечество грезит об этом на протяжении многих веков. Может, воздействовать на физическое время пока не представляется возможным, но вот биологические часы действительно можно остановить, используя предельно низкие температуры. Но так ли все просто, и можно ли снова запустить эти часы после остановки? Попробуем разобраться в новой статье из цикла «Ультрасовременные методы».

-

Науки о жизни идут по пути от крупного к мелкому. Совсем недавно биология описывала исключительно внешние черты животных, растений, бактерий. Молекулярная биология изучает живые организмы на уровне взаимодействий отдельных молекул. Биология структурная — исследует процессы в клетках на уровне атомов. Если хотите узнать, как «увидеть» отдельные атомы, как работает и «живет» структурная биология и какие использует приборы, вам сюда!

-

Инфографика на конкурс «био/мол/текст»: CRISPR/Cas — система адаптивного иммунитета бактерий и архей, которая пригодилась и эукариотам. Мы попытались предельно ясно отразить этот механизм, породивший взрыв в биологическом сообществе и, вероятно, сильно изменивший будущее науки и человечества. Из этой инфографики вы узнаете краткую историю изучения, механизм и возможные применения системы CRISPR/Cas.

-

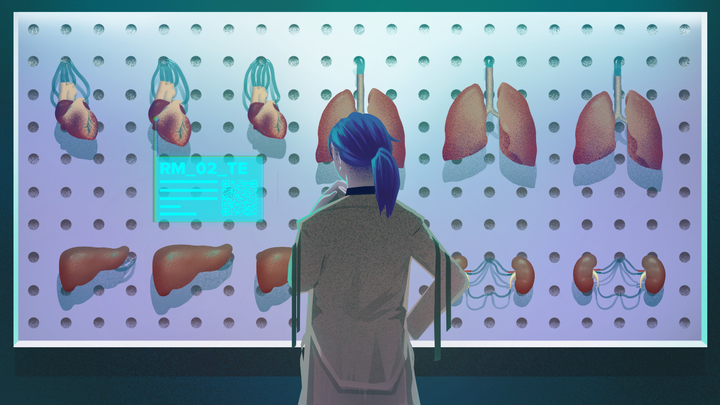

Две с половиной тысячи лет назад люди вырезали искусственные зубы из бычьих костей, чтобы заполнить пробелы в своей ослепительной улыбке. С тех пор человечество немного шагнуло вперед и научилось пересобирать человека из собственных частей. Ну, хотя бы в теории. Так когда же настанет тот самый киберпанк с гардеробом из органов на каждый день? Поговорим об этом сегодня в продолжении спецпроекта «Регенеративная медицина».

-

Из нового выпуска дайджеста SciNat вы узнаете, как РНК помогала бабочкам менять свой окрас на протяжении всей их эволюции, и как рыбы узнают, что пора вылупляться из икринок. В аксонах головного мозга обнаружились загадочные жемчужины, а обнаруженные в мышцах макрофаги внезапно возбуждают мышечные сокращения. Также мы расскажем, почему депрессивные мыши не любят сладкое, а опухоли, наоборот, не прочь полакомиться фруктозой.

-

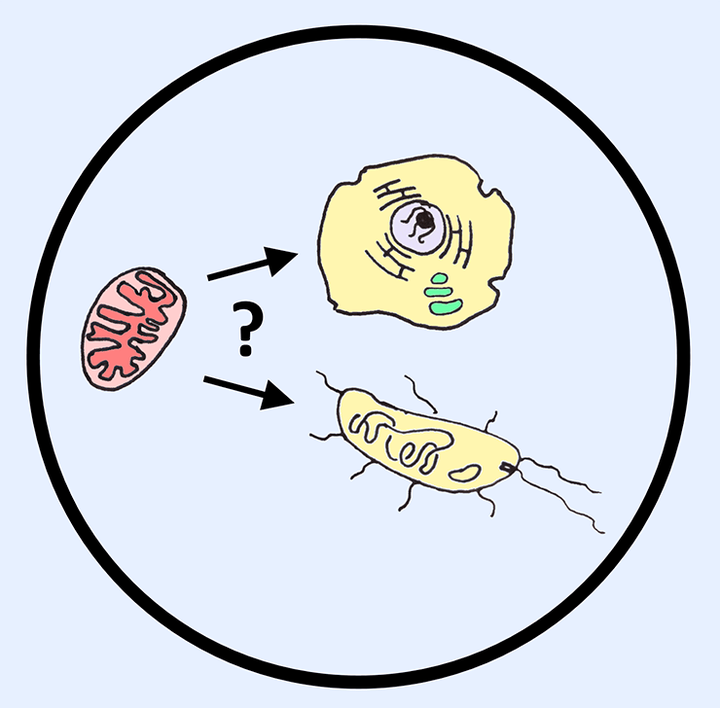

Митохондрии — верные спутники эукариот. Согласно теории симбиогенеза, именно обретение митохондрий спровоцировало формирование ядерных организмов. Одним из доказательств этой теории было обнаружение митохондрий или подобных им органелл у всех, даже самых простых, эукариот. Но в мае 2016 года коллектив чешских ученых описал первый в истории ядерный организм, не содержащий даже косвенных признаков митохондрий. Может ли это открытие пошатнуть современные представления о ранней эволюции эукариот?

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Помните ли вы фантастическую историю Ф. Скотта Фицджеральда про необычного человека по имени Бенджамин Баттон, ставшую впоследствии основой фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»? Это история о человеке, который родился восьмидесятилетним мужчиной и в течение последующих восьмидесяти лет физиологически развивался в обратном порядке. Несмотря на фантастичность, в этой новелле есть момент реалистичности — главный герой рождается пожилым, что очень резонирует с редким генетическим заболеванием, при котором человек стареет преждевременно и молниеносно — детской прогерией (синдромом Хатчинсона-Гилфорда). По сравнению с другими прогероидными синдромами, которые различаются в зависимости от мутировавшего гена, при этом типе прогерии признаки преждевременного старения проявляются наиболее ярко. Для детей с этим синдромом жизнь настолько коротка, что они уже к трем годам приобретают вид 60-летнего человека и умирают, едва достигнув подросткового возраста. Прогерия изучается исследователями не только для того, чтобы найти заветное лекарство для помощи стареющим детям, но и для того, чтобы открыть путь к лечению миллионов взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом, связанными с естественным процессом старения. В этой статье речь пойдет о том, что такое детская прогерия и каков механизм ее развития, а также будут рассмотрены новейшие терапевтические достижения и будущие перспективы. Но обо всем по порядку.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин