-

272В свежих номерах авторитетных научных журналов найдется что-то интересное для всех биологов. Самые популярные статьи рассказывают о получении ооцитов из клеток кожи мышей, а также о том, что осколки камней, которые разбивают капуцины, удивительно похожи на орудия древних людей. Генетикам будет интересно почитать об происхождении тетраплоидности Xenopus laevis и о приспособлении гена гемоглобина у птиц к недостатку кислорода. Палеонтологи смогут узнать о происхождении челюстей, микробиологи — о генах, необходимых для синтеза метана, клеточные биологи — о том, что для поддержания гемопоэтической ниши оказалась неожиданно важна аминокислота валин.

-

Как нужно шлёпать по воде хвостом, чтобы привлечь милую даму? Сколько веточек и перьев взять для постройки уютного шалаша? Почему самки носорогов бодают своих избранников? Эти и другие вопросы волнуют животных, птиц и рыб не меньше, чем влюблённых людей! В книге «Папа, мама, я — звериная семья», вышедшей в издательстве «Пешком в историю», прекрасно рассказано о том, как животные заводят семью и выращивают потомство, а яркие смешные рисунки с подписями отлично дополняют рассказ.

-

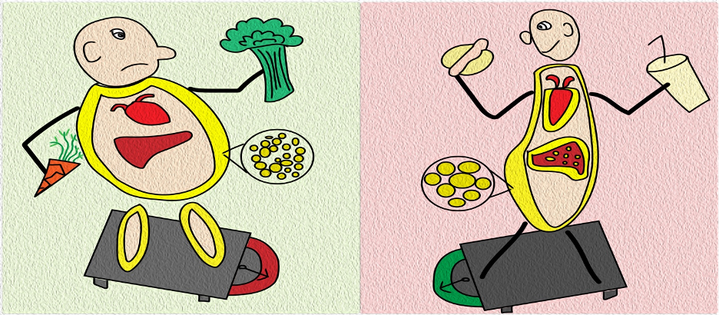

6001Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Самые распространенные болезни современности связаны с нарушением обмена веществ — сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт миокарда). В большинстве случаев они развиваются у людей с явным ожирением, и ожирение у большинства людей со временем приводит к развитию одной или нескольких болезней. Однако эпидемиологические исследования показали, что связь между избыточной массой тела и «букетом» хронических заболеваний не является абсолютной. Среди имеющих инсулинорезистентность (состояние, вызывающее развитие метаболических болезней) — и даже сахарный диабет 2 типа — можно найти людей без ожирения по общепринятым критериям. При этом некоторые полные и очень полные люди живут десятилетиями без развития явных заболеваний. Понимание границ нормы и патологии необходимо врачам и пациентам. Причины столь разной реакции организмов на одинаковые стимулы могут стать ключом к изучению процессов, вызывающих самые распространенные и все же до конца не изученные болезни XXI века.

-

2064Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Активное развитие генной инженерии породило новое направление наук о жизни — синтетическую биологию. Ученые, работающие в этой сфере, создают живые системы с заданными свойствами, не имеющие аналогов в природе: например, микроорганизмы с искусственным геномом или «дизайнерские» ферменты. В этой статье мы рассмотрим, чего достиг научный прогресс в области применения искусственно созданных клеток для лечения диабета, а также пофантазируем, как в будущем синтетическая биология поможет пациентам поддерживать нужную концентрацию инсулина в крови.

-

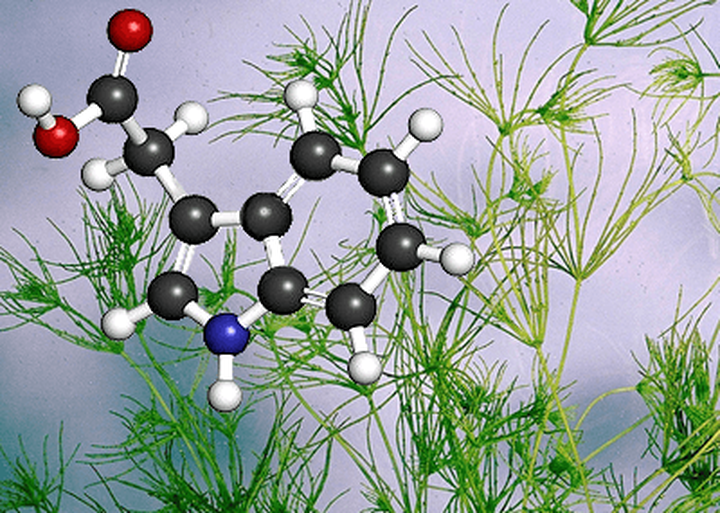

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Многообразие современных растений, с которыми каждый из нас встречается каждый день, чрезвычайно велико — их гораздо больше, чем, например, водорослей. Этим впечатляющим разнообразием наземные растения обязаны ряду инноваций, возникших сотни миллионов лет назад у древних предков растений при их выходе на сушу. К таким инновациям относится возможность эффективного биосинтеза ауксина — «короля» гормональной системы растений, отвечающего за рост растительных тканей и органов. У водорослей же биосинтез ауксина протекает иначе и с меньшей интенсивностью, по сравнению с растениями. Происхождение ферментов биосинтеза «короля гормонов» у наземных растений до сих пор остается загадкой. Попробуем разобраться в этом.

-

699Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Большинство из нас наверняка слышали крылатую фразу: «Все болезни от нервов». А как вам такое, хотя и довольно смелое, продолжение: «Все болезни от нервов, а нервы — от нарушений в микробиоме кишечника»? «Но ведь мозг всему голова!» — возразите вы. Однако исследования последних десятилетий все больше подтверждают немалое влияние кишечника, а точнее его «обитателей» — микробиома, на работу мозга. В комиксе после прочтения стихотворения К.И. Чуковского «Закаляка» у девочки возник занимательный вопрос, который стал поводом для отца поделиться знаниями о влиянии микробиома на силу страха.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: В организме взрослого человека насчитывается порядка триллиона Т-лимфоцитов, задача которых — защитить нас от инфекций и онкологических заболеваний. Задача эта невероятно сложная, так как различных вирусов, бактерий и других паразитов очень много, равно как и мутаций, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. Кроме того, паразиты умело эволюционируют, меняют хозяев — постоянно появляются новые угрозы. Таким образом, заложить в наш организм защитную реакцию к каждому отдельному патогену оказывается невозможно, да и не хватило бы для этого емкости генома. Здесь мы расскажем о том, как адаптивный иммунитет решает эту непростую задачу, а также о том, как мы можем за этим наблюдать.

-

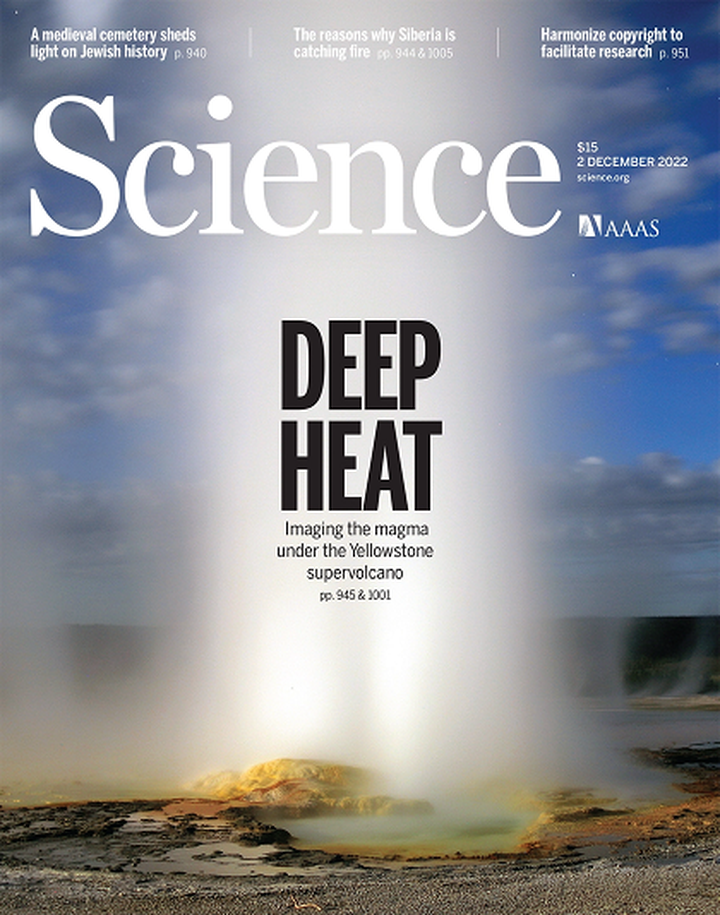

289В первом SciNat за декабрь 2022 года вы узнаете про создание карты рецепторов у людей, про похищение CRISPR фагами, про муравьиное молоко, очередное открытие, перевернувшее взгляд на эволюционную историю птиц, про то, как можно проследить историю клеточных контактов и неутешительные вести о вспышках холеры и обезьяньей оспы.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Головной мозг, наверное, самый удивительный орган человеческого тела, устройство и функционирование которого до сих пор вызывает у ученых множество вопросов. Как формируется феномен сознания, что такое свобода воли с биологической точки зрения, как мозг воспринимает и интерпретирует слова и предложения? Такой список можно продолжать до бесконечности. Хотя этот орган у человека особенно интересен в своем современном состоянии, сегодня хотелось бы поговорить о пути, которым ему пришлось пройти, чтобы сделать нас самыми разумными существами на Земле, и посмотреть на этот путь глазами антропологов и молекулярных биологов.

-

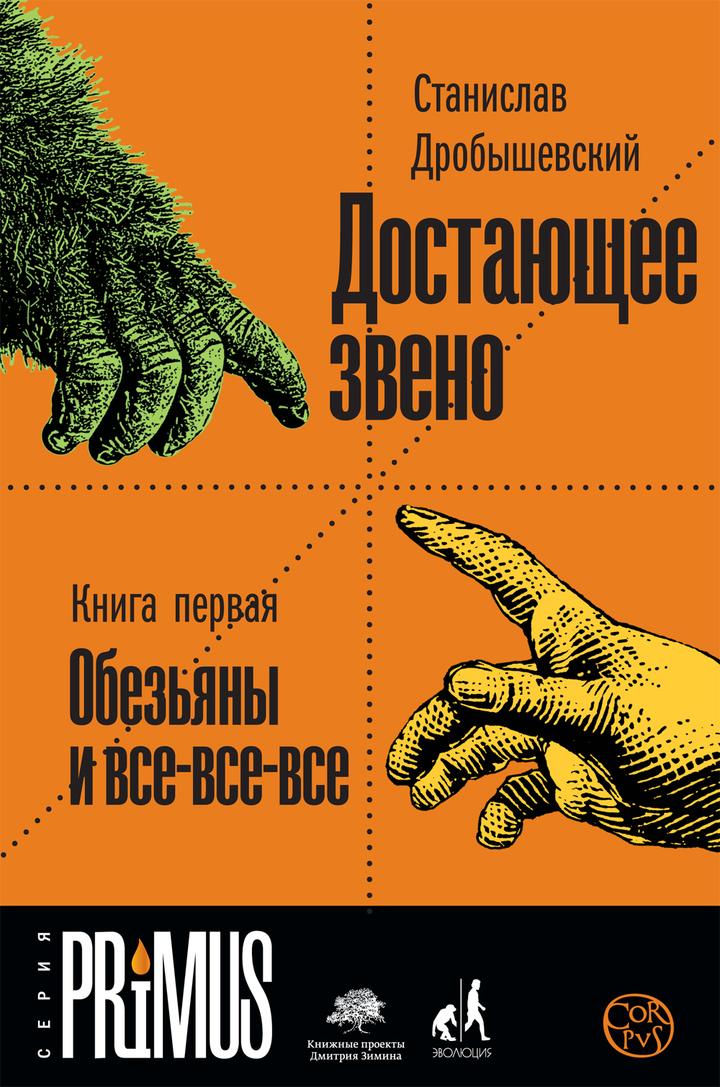

Двухтомник Станислава Дробышевского «Достающее звено» — находка для желающих узнать об антропогенезе с самого его начала и до настоящего времени. Но подойдёт она не каждому — для продуктивного чтения нужно быть хотя бы немного подкованным в эволюции человека и биологии вообще. Автор порой с непринуждённой лёгкостью и шутками, а порой уходя в сложную для понимания узкоспециальную терминологию и начиная перечислять множество латинских названий, повествует об антропогенезе. Эти переходы от одного стиля к другому затрудняют восприятие прочитанного. Антропогенез в книге рассматривается на довольно протяжённом интервале: здесь есть сведения и о появлении жизни на Земле, и о «переходных звеньях», и даже совсем кратко обсуждается предполагаемое будущее человечества. Помимо биологической грани эволюции человека, автор рассказывает об эволюции живого мира вообще, антропологии, генетике, культурных революциях и их влиянии на антропогенез. Именно поэтому у читателя формируется наиболее полное понимание этого процесса, в который вовлечено множество зависящих друг от друга факторов и событий.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин