-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Поиск новых источников энергии — сейчас актуальная тема, как для России, так и для всего мира. При правильном подходе из биотоплива может получиться фактически неиссякаемый источник энергии. Во многих странах уже законодательно закреплены добавки биодизеля в петродизель. При этом основным сырьем для биодизеля являются сельскохозяйственные культуры: рапс, кукуруза, сахарный тростник. Ученые из Института биофизики СО РАН (Красноярск) предложили новый источник сырья для производства биодизеля — природные илы и осадок очистных сооружений.

-

12013Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мало кому известно, что биофизика сенсорных систем имеет собственное название — психофизика. Одной из наиболее интересных ее областей является психофизика цвета. Цвет — свойство объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектам в процессе их зрительного восприятия. Этим успешно пользуются рекламные агенты во всем мире. Создать рекламу, вывеску, чтобы она запомнилась людям и привлекала клиентов? Легко! Вспомните, что при упоминании какого-нибудь продукта, магазина или заведения вы сразу представляете его цветовую гамму, использующуюся в рекламе, в логотипе или же в упаковке. В этой статье рассказывается, почему мы так восприимчивы к цветовой рекламе.

-

В 1989 году американский иммунолог профессор Чарльз Дженуэй (Charles Janeway) опубликовал в одной из статей тогда еще ничем не подтвержденную гипотезу о том, что на иммунных клетках человека должны существовать специальные рецепторы, распознающие какие-то структурные компоненты патогенов (бактерий, вирусов, грибков) и запускающие механизм ответной реакции. Поскольку потенциальных возбудителей заболеваний неисчислимое множество, Дженуэй предположил, что такие рецепторы должны распознавать какие-то химические структуры, характерные для целого класса патогенов — например, компоненты клеточных стенок бактерий. Спустя несколько лет, в пост-перестроечной Москве его статью прочел аспирант Руслан Меджитов — и буквально заболел идеей доказать существование таких рецепторов. Пройдет время, Дженуей и Меджитов встретятся и вместе докажут эту красивую гипотезу экспериментально. Ниже мы представляем интервью с Русланом Меджитовым, опубликованное в русской редакции журнала New Scientist. На сколько нам известно, это первое его интервью на русском языке.

-

Классификация — это во многом вопрос договоренности. Самый «верхний» уровень систематики жизненных форм на Земле — так называемые домены: по наиболее популярной сегодня системе, это бактерии, архебактерии и эукариоты. Первые два домена включают микроорганизмы, не имеющие ядра, а последний — ядерные формы жизни (такие как простейшие, грибы, растения и животные). Однако ни один из этих доменов не включает бесклеточные формы жизни — вирусы, — ведь насчет них не все ученые согласны даже, стоит ли их вообще причислять к живым. В последнее время некоторые исследователи не только наделяют вирусы правом считаться живыми, но и предлагают одну из вирусных групп выделить в отдельный, четвертый, домен жизни.

-

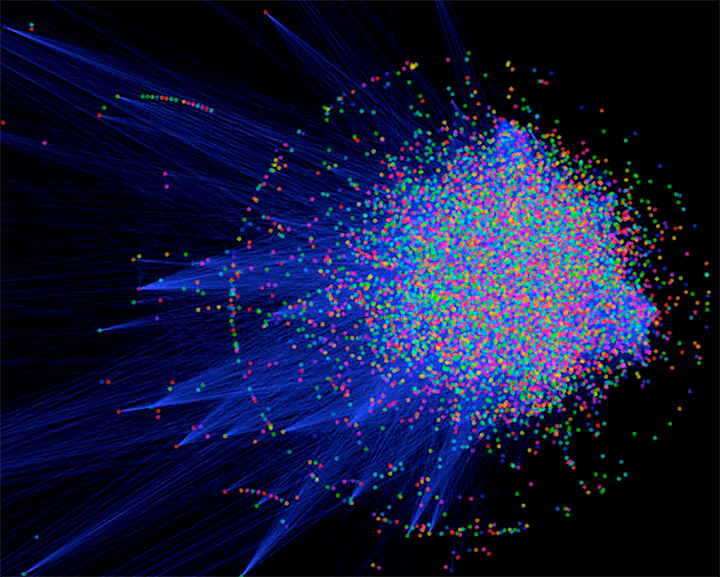

Пожалуй, одной из самых стремительно развивающихся технологий на вооружении современной молекулярной биологии является высокопроизводительное секвенирование ДНК. Гонка за геномом ценой в $1000, набирающая все больше участников из числа крупнейших биотехнологических и фармацевтических корпораций с многомиллионными R&D-бюджетами, а равно и небольших динамично развивающихся «гаражных» компаний из университетских кампусов, уже подарила ученым не одно поколение систем, способных читать человеческие геномы с высокой точностью, в рекордно сжатые сроки и по баснословно низкой (в сравнении с проектом «Геном человека») цене. Недавно были опубликованы результаты работ, в которых молодая и многообещающая технология секвенирования компании Ion Torrent (ныне часть корпорации Life Technologies), основанная на полупроводниковых микрочипах, была успешно использована для расшифровки нескольких важных геномов.

-

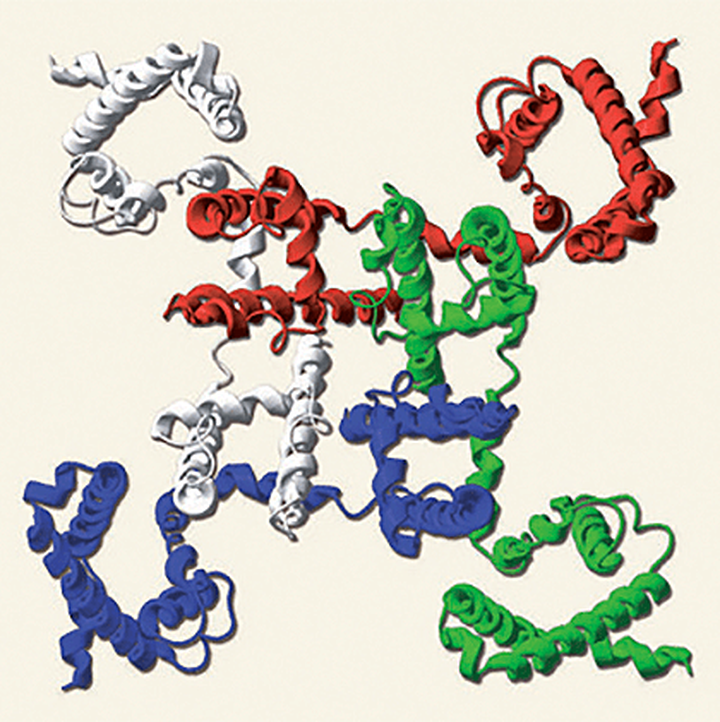

В основе «животного электричества» и вообще всех электробиохимических потенциалов, столь важных для существования любой формы жизни, лежат ионные каналы, способные управлять прохождением тех или иных заряженных частиц через биологическую мембрану. Каналы, селективно пропускающие ионы натрия, отвечают за начальную фазу электрического возбуждения многих клеток, на котором держится передача нервных импульсов, сокращение мышц, секреция гормонов и многое другое. После многих лет исследований ученым удалось получить пространственную структуру потенциал-чувствительного натриевого канала, — правда, пока это канал бактерий, устроенный более просто, чем канал животных. Трехмерная организация проводящей поры и домена, «чувствующего» электрический потенциал, поможет лучше понять тонкости электрической активности возбудимых тканей и даст исследователям новое оружие против невралгических болей, эпилепсии и аритмии.

-

Эксперименты в физических лабораториях обещают принести в нашу жизнь такие чудеса как квантовые компьютеры, высокоэффективные солнечные элементы, сверхскоростные и надежные поезда на магнитной подушке, — но пока все это отделено от нас глубоким вакуумом и сверхнизкими температурами, в пределах которых только и можно с уверенностью наблюдать квантово-механические явления. С этих позиций весьма удивительно, что в теплом и хаотичном мире живой материи квантовые явления играют важную роль и даже могут научить нас эксплуатировать капризные «кванты» за пределами лаборатории.

-

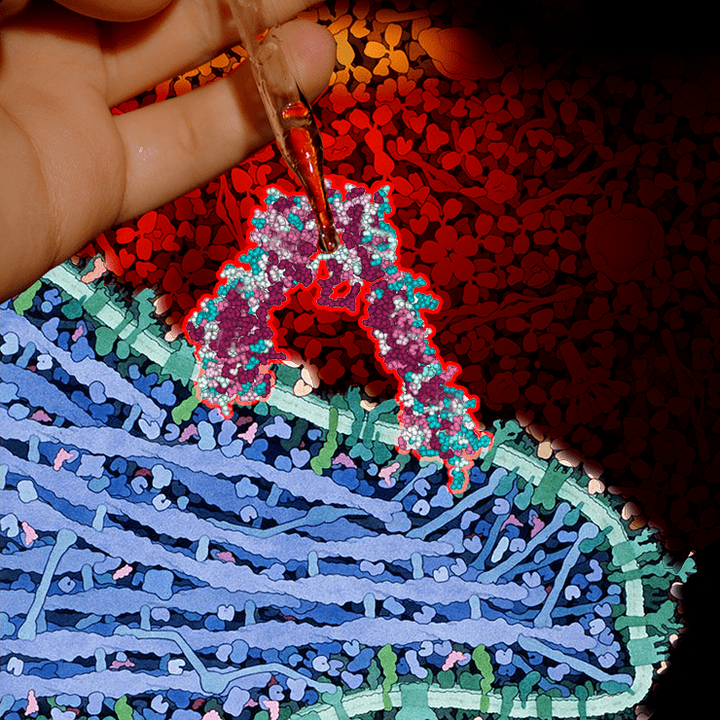

Тирозинкиназные рецепторы играют ключевую роль в развитии и жизнедеятельности организма. Они регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток, клеточную миграцию и метаболизм, а также участвуют в контроле клеточного цикла. У человека таких рецепторов известно почти 60, и до недавнего момента все известные лиганды этих рецепторов можно было отнести к пептидам или небольшим белкам. Однако недавно российские ученые вместе с коллегами из Франции и Италии обнаружили, что один из тирозинкиназных рецепторов, относящийся к семейству рецептора инсулина, работает как сенсор внеклеточной щелочной среды, то есть — реагирует на увеличение концентрации гидроксил-ионов. Интересно, что до настоящего времени этот рецептор считался «бесхозным» и не имел «своего» лиганда.

-

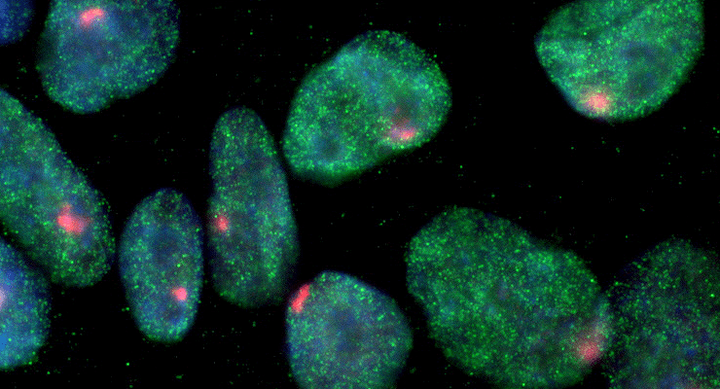

Сложность устройства биомолекулярных систем многократно возрастает в ряду прокариоты → одноклеточные эукариоты → многоклеточные эукариоты, — и одновременно на многие порядки снижается размер популяций. Чем более высоко развит организм, тем сложнее устроена сеть взаимодействий белковых молекул между собой, — и, по-видимому, само возникновение многоклеточности обязано замысловатым белок–белковым взаимодействиям. Оригинальное компьютерное исследование структурной стабильности родственных белков из различных групп организмов показывает, что эта сложность может быть следствием не эволюционных адаптаций, а «залатыванием» белковых дефектов, постепенно накапливающихся в популяциях ограниченного размера под действием генетического дрейфа.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин