Хит-парад «Биомолекулы» 2022

31 декабря 2022

Хит-парад «Биомолекулы» 2022

- 584

- 0

- 1

Рисунок в оригинальном разрешении.

иллюстрация автора дайджеста

-

Автор

-

Редактор

Незадолго до наступления нового 2023 года давайте вспомним, какие статьи на «Биомолекуле» больше всего заинтересовали читателей в уходящем году. Примечательно, что многие из статей опубликованы в рамках конкурса «Био/мол/текст», и чуть меньшей доли внимания удостоились спецпроектные работы. Встречаем!

Десятое место — клеткам, которые кусаются

Межклеточные взаимодействия.

Не фагоцитоз, не эндоцитоз, а трогоцитоз. Десятую строчку нашего хит-парада заняла конкурсная статья этого года об одном консервативном и интересном механизме межклеточного взаимодействия [1]. У трогоцитоза любопытная история: от мучительного поиска верного названия и объединения исследований разных научных групп до неоднозначной роли в онкотерапии. Не менее интересны основные принципы «кусачести» клеток: «кусь сигнальный», «кусь смертельный», «кусь косметический» и «кусь безбилетный».

Трогоцитоз может быть весьма разнообразным в зависимости от типа клеток. Исследователям еще только предстоит разобраться во всех перипетиях, предшествующих «укусу» и его обстоятельствам, а также найти трогоцитозу достойное применение в терапии. Тем не менее, уже известно, что:

- пока клетки кусаются, бактерии не дремлют;

- микроглия «подравнивает кончики» при помощи трогоцитоза;

- чистка сперматозоидов, не достигнувших заветной цели, происходит при помощи всё того же трогоцитоза;

- лимфоциты активно практикуют трогоцитоз.

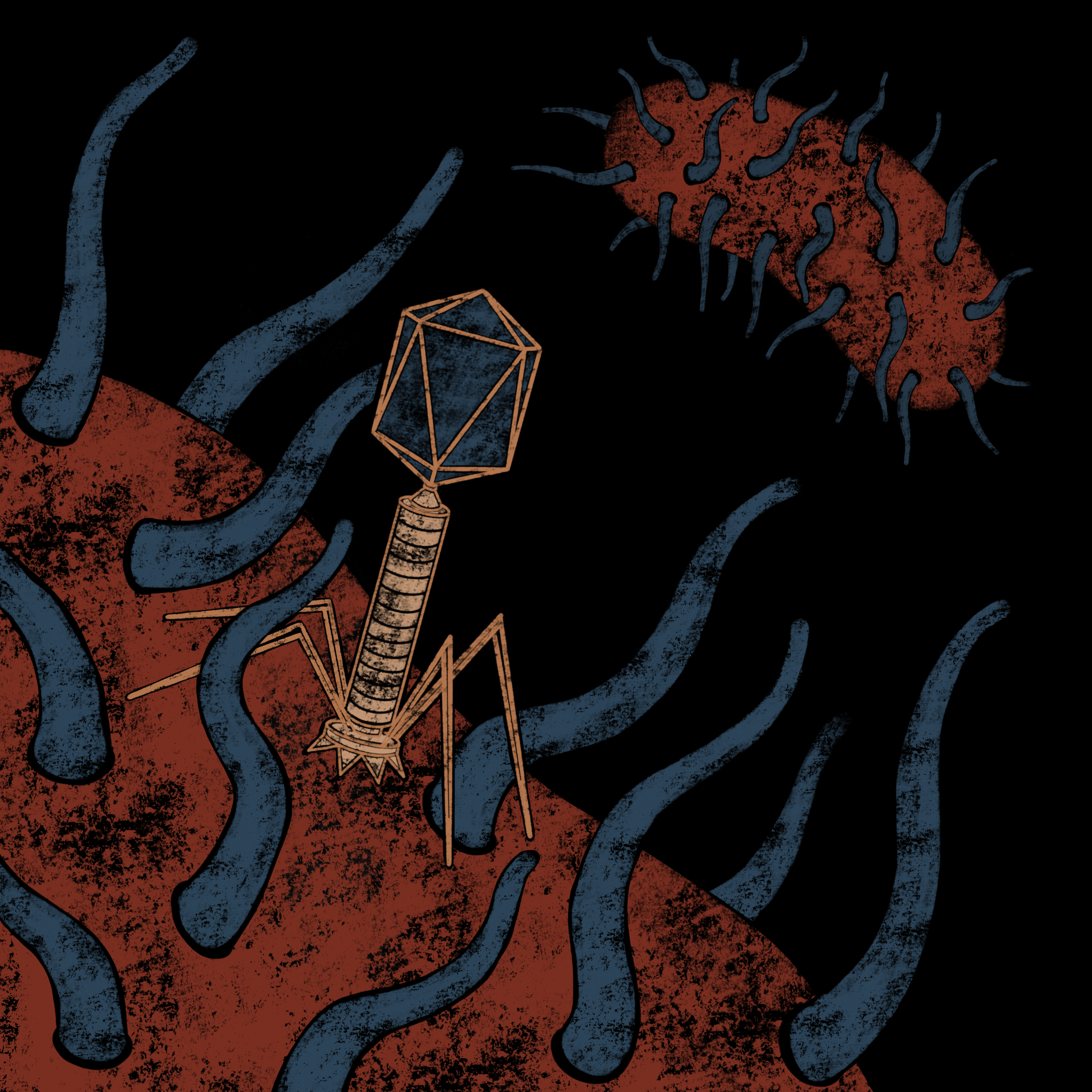

Девятое место — бактериофагам в современной медицине

В условиях глобальной антибиотикорезистентности бактериофаги могут стать эффективным средством лечения и профилактики бактериальных инфекций.

Резистентность к антибиотикам растет, а вот желание ввязываться в гонку вооружений с бактериями у фармакологических компаний, наоборот, снижается. Что же делать? Пандемия ускорила увеличение масштабов проблем, связанных с падением эффективности антибиотиков. Срочно нужен другой выход из ситуации. Где же они, новые герои? Возможно, ответ на данный вопрос есть в спецпроектной статье про бактериофаги в медицине.

Фаготерапии — 100 лет! Ровно столько лет назад Феликс д’Эрелль опубликовал статью, в которой представил медицинское применение бактериофагов — вирусов, способных заражать бактерии. За этим открытием последовало создание лекарств для борьбы с гнойными инфекциями, диареей, дизентерией, холерой, брюшным тифом и пневмонией. Современные исследования позволили классифицировать бактериофаги и собрать доказательную базу фаготерапии. Оказалось, что фаготерапия обладает рядом весомых преимуществ по сравнению с антибиотикотерапией. Подробнее читайте в нашей статье — «Бактериофаги в медицине» [2].

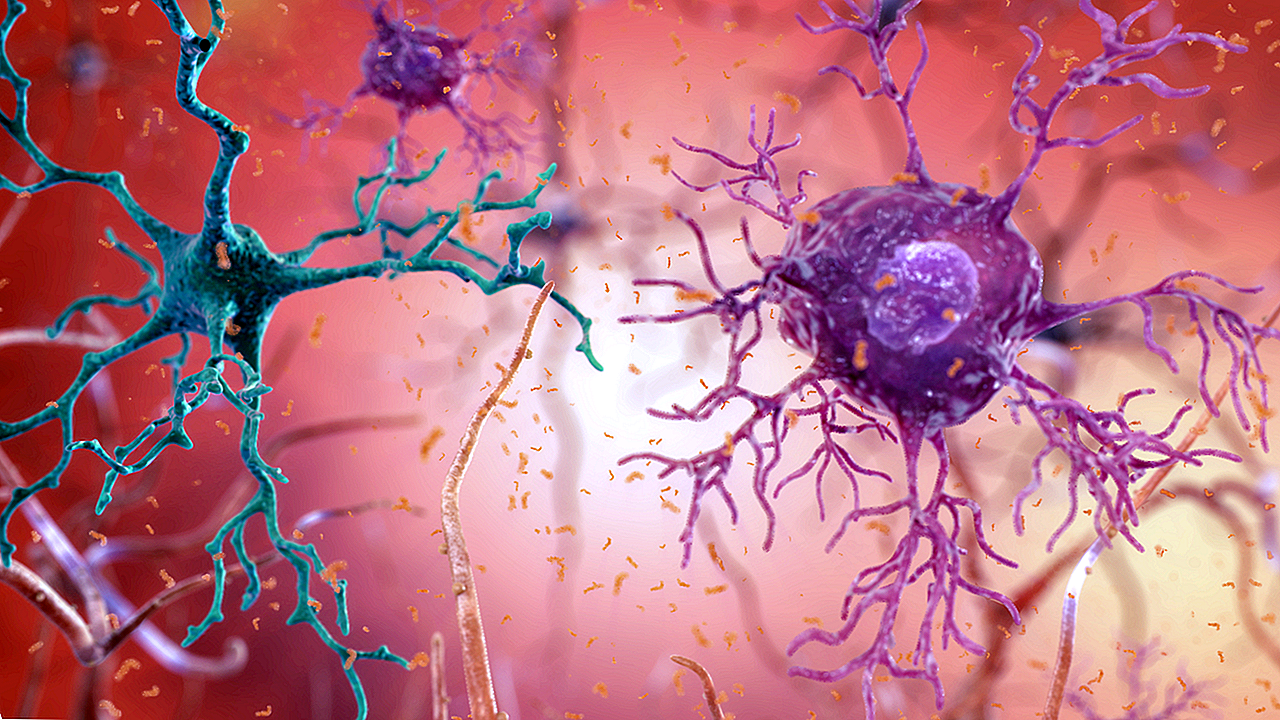

Восьмое место — микроглии

Микроглия.

И снова в хит-параде конкурсная статья — «Микроглия: роль „иммунных“ клеток центральной нервной системы в здоровом мозге и при нейродегенеративных заболеваниях» [3]. Она расскажет о развитии и функциях микроглии, ее сходстве с клетками иммунной системы и роли в формировании памяти. Не обошла стороной микроглию и взаимосвязь с заболеваниями, например, с болезнью Альцгеймера. Оказывается, микроглия сперва препятствует развитию заболевания, а потом сама же его и обостряет. Как именно — читайте в статье!

А вот в отношении болезни Паркинсона микроглия не столь противоречива. Защита клеток сменяется «уборкой» дегенерирующих нейронов. Интересно, какие новые открытия ждут нас в области функционирования микроглии в период тех или иных заболеваний?

Седьмое место — натуральным киллерам

Клетки — натуральные киллеры — безжалостны к чужеродным элементам.

Генная терапия набирает обороты. Только в этом году заявлено сразу о нескольких подходах. Некоторые из них находятся на разных стадиях клинических испытаний, как, например, генная терапия против дистрофического буллезного эпидермолиза [4]. Другие уже получили одобрение и применяются официально — генная терапия против неинвазивного рака мочевого пузыря высокого риска.

CAR-T-терапия лимфоцитов уже показала себя, почему бы и другим клеткам иммунной системы не помочь людям вылечивать рак — например, естественным киллерам. Более того, возможно, NK-клетки сумеют обойти ограничения, вставшие на пути CAR-T-терапии: трудности с проникновением в строму крупных опухолей, а также нехватку мишеней для таргетного подхода. Как NK-клетки справляются с аномальными клетками, и на что способны NK-T-клетки — читаем в нашей спецпроектной статье «Прирожденные убийцы: NK-клеточная терапия» [5].

Шестое место — митохондриям и их секретам

Митохондрия.

Перед вами — настоящий экскурс в жизнь митохондрий, причем не только тайную. Подробный рассказ о том, что происходит на электрон-транспортной цепи (ЭТЦ), там, где вовсю кипит работа, которая обеспечила митохондрии титулом «энергетических станций». Помимо фундаментальных процессов, автор статьи поведает о последствиях нарушений в работе ЭТЦ. Спойлер: ничего хорошего не происходит. К тому же, не стоит забывать, что закрепившиеся на уровне ДНК поломки способны передаваться потомству.

От определения опасности переходим к поиску решения проблемы — вариантам, как попасть в митохондрию и наладить процесс. Борьба с митохондриальными патологиями включает в себя множество трудностей, среди них — «тонкие» настройки для разобщения ЭТЦ. А если хотите узнать, почему плавание с длительной задержкой дыхания может сыграть вам на руку, то следует прочитать о «Тайной жизни митохондрий» [6]. А если не хочется читать, то можно ознакомиться с комиксом, который содержит всю ключевую информацию.

Пятое место — метастазированию, с которым не устанем бороться

За любыми, казалось бы, сугубо клиническими моментами, такими как принятие решений врачами, их взаимодействие с пациентами, лежат фундаментальные исследования, которые плавно перетекают в практику.

В конкурсной статье под названием «Метастазирование злокачественных опухолей: враг, который всегда впереди» [7] автор расскажет об образовании первичной опухоли, метастазировании, о том, почему метастазы так опасны и как помогают знания биологических основ метастазирования в клинической практике.

Весь каскад событий, от образования опухоли до метастазирования, представлен на примере карциномы — опухоли эпителиального происхождения. Несмотря на активную разработку терапии по борьбе с разными типами рака, многое в метастазировании остается неизвестным. А для того, чтобы одолеть самого опасного игрока в борьбе с раком, необходимо всё о нем узнать. Ждем и надеемся, что способ «ловить» раковые клетки, которые решили попутешествовать, вскоре будет найден. Как и подход к разрушению опухолевых клеток, которые проникли в другие ткани и органы и находятся в покое, который может быть нарушен в один миг, что повлечет за собой рост вторичной опухоли и смертельную опасность для организма.

Четвертое место — снова бактериофагам!

Они живут везде, где только есть их хозяева — бактерии.

И вновь о бактериофагах. Только вот в материале, занявшем девятое место, внимание уделено роли бактериофагов в медицине, а сейчас перед читателем более фундаментальная статья. Речь в ней пойдет и об истории, и о том, кто же такие бактериофаги и какие отношения у них с бактериями. История изучения разных форм жизни часто ставит человека в оборонительную позицию перед лицом неизвестного. Так и бактериофаги сперва казались весьма «кровожадными», по крайней мере, в отношении бактерий, но сейчас, после более близкого знакомства, человек научился с пользой применять особенности жизненного цикла этих вирусов.

Бактериофаги удивительно вездесущи, они способны проникать через гематоэнцефалический барьер — и обитают даже в спинном мозге. Если уж им удалось добраться до мозга, то чего уж говорить о других органах и тканях. Подобная распространенность не могла не привести к ряду патологий случаев заражения или дисбаланса: всё-таки, виром человека оказывает значительное влияние на весь организм. Еще вы сможете прочитать о том, как связаны система CRISPR-Cas9 бактерий с главными героями статьи [8].

Третье место — биоинформатикам

Да-да, третье место заняли не организмы или органеллы, а отдельный «вид» биологов (и не только), которых ныне становится все больше. Снижение затрат на секвенирование, рост числа лабораторий, в которых появляются амплификаторы и секвенаторы, появление новых подходов к обработке больших данных, а самое главное — их приложения к практическим решениями проблем медицины и биологии, — всё это привело к появлению биоинформатики как области науки и биоинформатиков — как ее представителей.

Инфографика [9], которая заняла второе место на конкурсе «Био/Мол/Текст»—2021/2022 в номинации «Наглядно о ненаглядном», позволяет читателю совершить экскурсию в мир биоинформатики. Вы узнаете о производстве белков, о том, как реализуется центральная догма молекулярной биологии. А дальше — самое интересное: выравнивание последовательностей ДНК или белков, сборка и аннотация генома, немного транкриптомики, еще об упаковке генома, структурной биологии и многом другом.

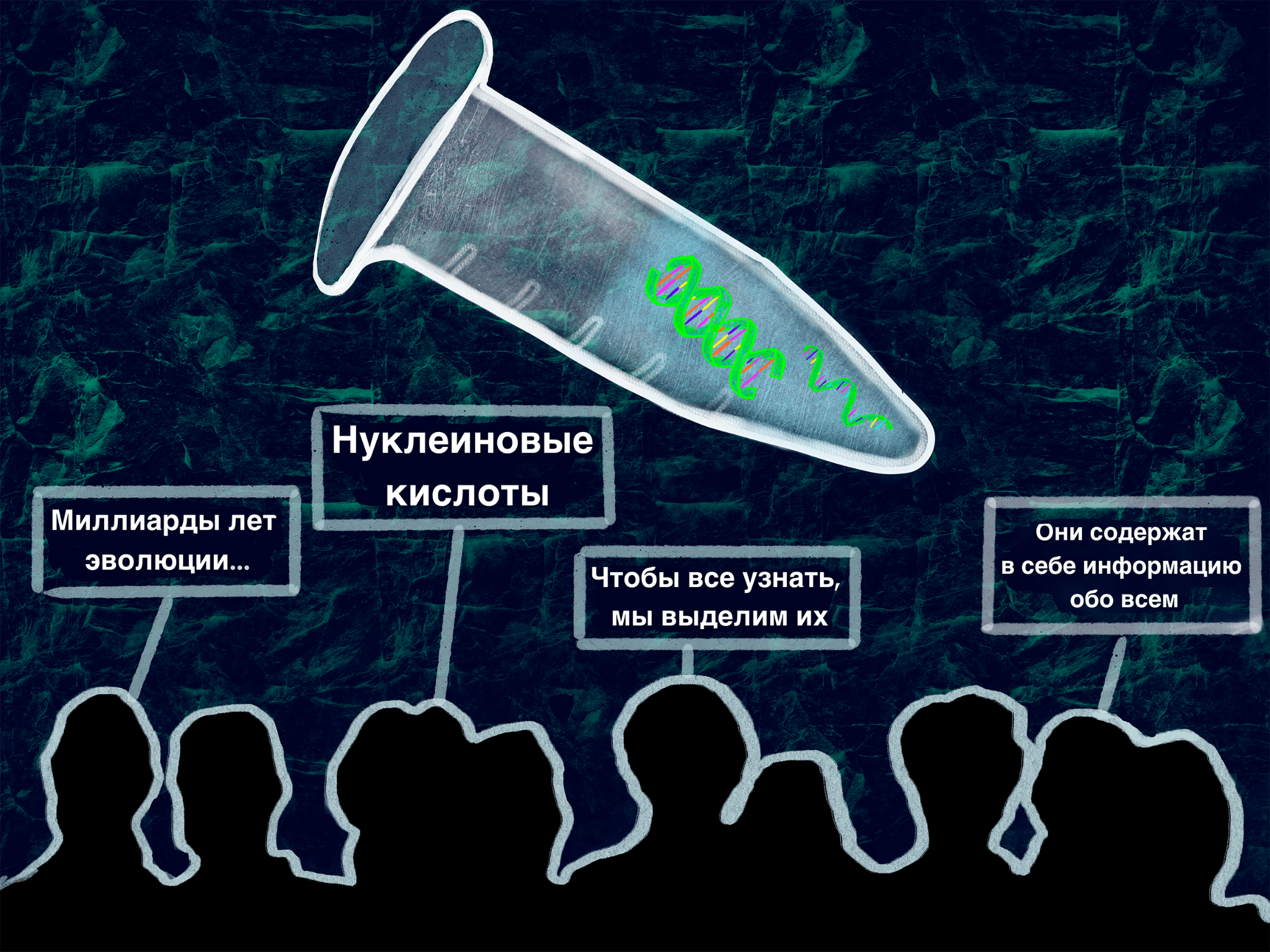

Второе место — экстракции нуклеиновых кислот

Выделение нуклеиновых кислот — ключевой этап работы с геномом организмов.

Выделение нуклеиновых кислот знакомо большинству студентов-биологов. Если к секвенированию допускаются немногие, а ПЦР хоть и не так сложна, но все же затратна для рядовой лаборатории, то экстракция ДНК или РНК — дело, к которому не боятся подпускать даже самых пугливых студентов. Оттого внимание к основам процесса может затеряться за более знаменитыми методами работы с материалом в генетической лаборатории. Исправляемся и отдаем должное чрезвычайно важному и, на самом деле, весьма тонкому искусству — экстракции нуклеиновых кислот.

Как была выделена первая нуклеиновая кислота? Каковы основные принципы выделения? Какие реагенты чаще всего задействую при экстракции? И самое главное — как развивались, менялись, эволюционировали методы выделения? Ответы на все эти вопросы ищите в статье спецпроекта «Ультрасовременные методы» — «Выделяем нуклеиновые кислоты: эволюция методов» [10].

Первое место — неоднозначному окситоцину

Окситоцин — это гормон, зачастую незаслуженно остающийся в тени.

Первое место заняла статья об одном из самых «счастливых» гормонов. Кстати, это снова конкурсная статья! Кто открыл окситоцин? Какова его структура и функции? Стоп-стоп-стоп, а вот это уже очень интересно — оказывается, за недоверие и враждебность между сородичами тоже отвечает окситоцин.

Подробнее об окситоцине, его роли в пищеварении, связи с некоторыми заболеваниями, возможном терапевтическом эффекте, разнице в содержании окситоцина у мужчин и женщин и прочих неоднозначных фактах — статья «Сама неоднозначность: гормон окситоцин» [11].

Литература

- Трогоцитоз: зачем клетки делают «кусь»?;

- Бактериофаги в медицине;

- Микроглия: роль «иммунных» клеток центральной нервной системы в здоровом мозге и при нейродегенеративных заболеваниях;

- Shireen V. Guide, Mercedes E. Gonzalez, I. Sinem Bağcı, Brittani Agostini, Hubert Chen, et. al.. (2022). Trial of Beremagene Geperpavec (B-VEC) for Dystrophic Epidermolysis Bullosa. N Engl J Med. 387, 2211-2219;

- Прирожденные убийцы: NK-клеточная терапия;

- Тайная жизнь митохондрий;

- Метастазирование злокачественных опухолей: враг, который всегда впереди;

- Огромный и загадочный мир бактериофагов;

- Автостопом по биоинформатике;

- Выделяем нуклеиновые кислоты: эволюция методов;

- Сама неоднозначность: гормон окситоцин.