-

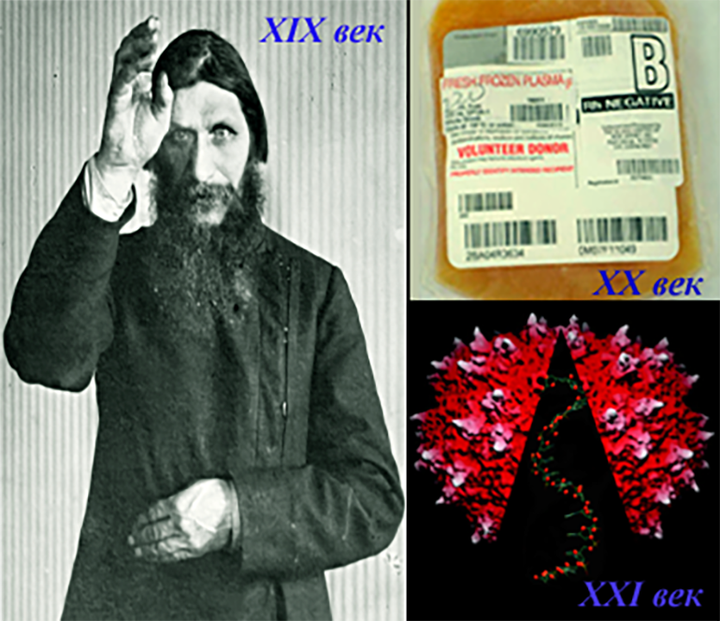

Калифорнийские ученые разработали беспромоторную и безнуклеазную стратегию компенсации мутаций гена свертывающего фактора IX, тем самым избавив от повышенной кровоточивости разновозрастных мышей. Остроумный способ конструирования и введения терапевтического вектора предполагает наименьшее количество возможных побочных эффектов этиологического лечения не только гемофилии B, но и других наследственных заболеваний.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Точная последовательность нуклеотидов в цепях РНК и ДНК, единственная ошибка в которой может привести к отказу в работе всей молекулы, невольно заставляет задуматься о схожести устройства нуклеиновых кислот с компьютерной программой, которая может «вылететь», если в ее коде всего в одном месте проставлена неверная буква. Данная статья посвящена необычным функциям, которые могут выполнять нуклеиновые кислоты. Это рассказ о различных молекулярных механизмах, логических схемах и даже роботах, созданных на основе ДНК, на которые мы предлагаем взглянуть почти как на блок-схемы и строчки программного кода.

-

356Новые номера ведущих научных журналов порадуют любителей нейробиологии, биоинформатики и молекулярки. Мы узнаем о результатах секвенирования гигантского генома двоякодышащей рыбы рогозуба, разберемся, как сальмонелла обманывает макрофаги, и выясним, отключение каких генов у комаров-анофелесов может помочь в борьбе с малярией.

-

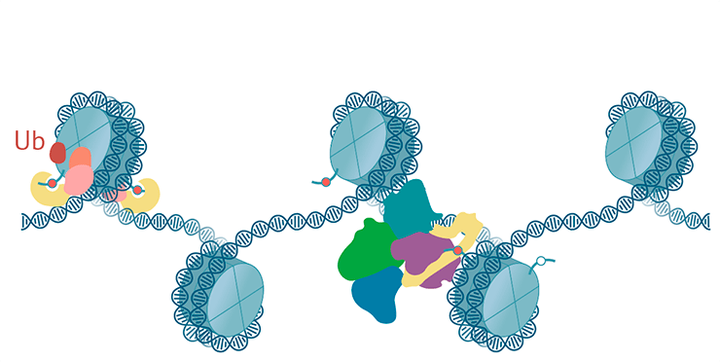

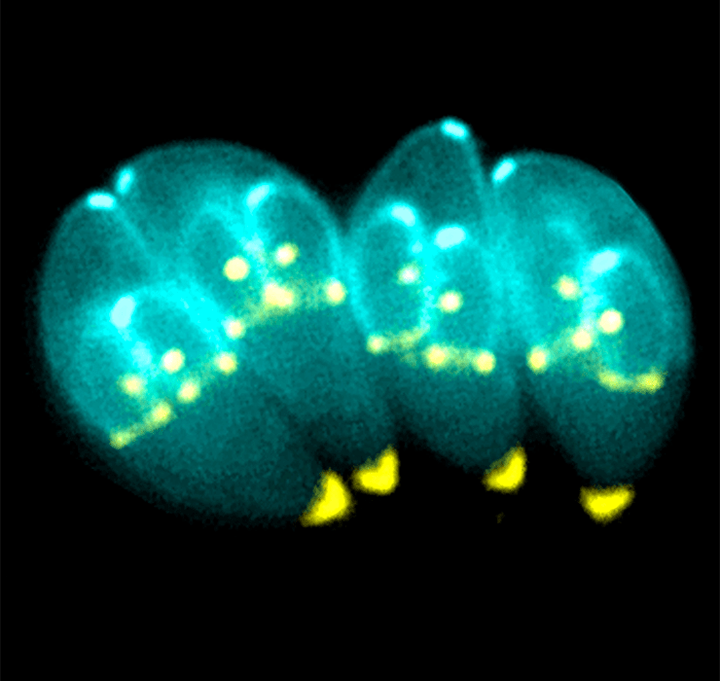

В первой статье спецпроекта «Эпигенетика» мы рассказали, как далеко эта наука шагнула по сравнению с генетикой из школьного учебника, а также познакомили вас с основными молекулами, образующими хроматин. Здесь же мы опишем основные хроматиновые домены и формирующие их молекулы, а также силы, которые эти домены формируют. Вы узнаете, что ядро клетки далеко не однородно, как о нем принято думать.

-

1050Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Как бы это странно ни звучало, но XXI век стал веком доставки во всех смыслах этого слова. В том числе биологическом. Таргетная или адресная система доставки — это принципиально важный способ терапии, позволяющий прицельно воздействовать на конкретные клетки [1]. В чем же плюс такого воздействия? Давайте для примера рассмотрим классические варианты терапии при онкологических заболеваниях: химиотерапия, радиотерапия, гормональная терапия. Их можно объединить одной грубой, но вполне описывающей ситуацию поговоркой: одно лечит, другое калечит. В случае же использования системы таргетной доставки лекарств воздействие происходит точечно на пораженные клетки, а остальная часть организма не страдает.

-

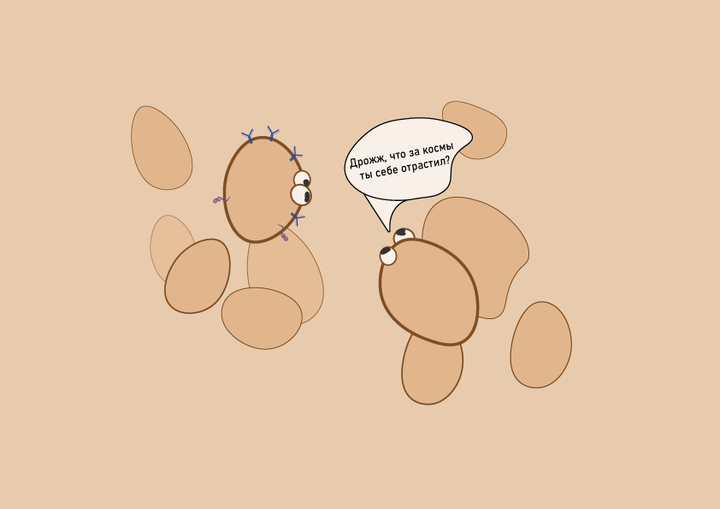

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Сегодня мы поговорим с вами о дрожжах — маленьких организмах, которые плотно осели в жизни человека. В настоящее время их используют не только хозяйки на кухне и виноделы, но и ученые. Эта статья посвящена биотехнологическому методу применения дрожжей, который носит название «дрожжевой дисплей». В основе этой технологии лежит создание генетической конструкции, которая потом загружается в дрожжевую клетку и вовлекается в транскрипцию и последующие процессы. Во многих мокрых лабораториях молекулярные биологи с радостью применяют дисплей для наработки белков и изучения механизмов сложных химических реакций.

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Как часто мы слышим, что нужно вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть? С приходом осени люди начинают чаще болеть, и я не исключение. Дважды за месяц я заболела. Когда это случилось во второй раз, все мои близкие наперебой стали искать этому причину, обсуждая мой слабый иммунитет. Мама утверждала, что я мало сплю. Вечером сижу допоздна, а утром рано встаю в школу. Папа говорил, что нужно заниматься спортом, тогда иммунная система окрепнет и сможет противостоять инфекциям. Бабушка утверждала, что я неправильно питаюсь, что все эти перекусы и отсутствие витаминов ухудшают мое состояние. А дедушка звал на рыбалку, говоря, что только там можно снять стресс, и что именно стресс является причиной всех болезней. А я слушала их и думала: «Ну при чем здесь болезни?». Неужели все вирусы и бактерии перестанут меня замечать, если я буду больше спать или спрячусь от них под одеялом. Может быть, я смогу от них убежать, если буду больше времени уделять занятиям спортом. А может быть, они так же, как и я, не любят овощи и, если я начну их есть, вирусы и бактерии разбегутся от меня. Стресс здесь, кажется, и вовсе ни при чем, наверное, дедушке просто скучно одному ходить на рыбалку. Приводя свои доводы, заботливые взрослые говорят нам о положительном влиянии здорового образа жизни на состояние иммунитета, но никогда не объясняют, «как это работает». Попытаемся сами разобраться в этих непростых связях и понять, как в действительности наш образ жизни влияет на состояние нашей иммунной системы и на возможности организма противостоять болезням.

-

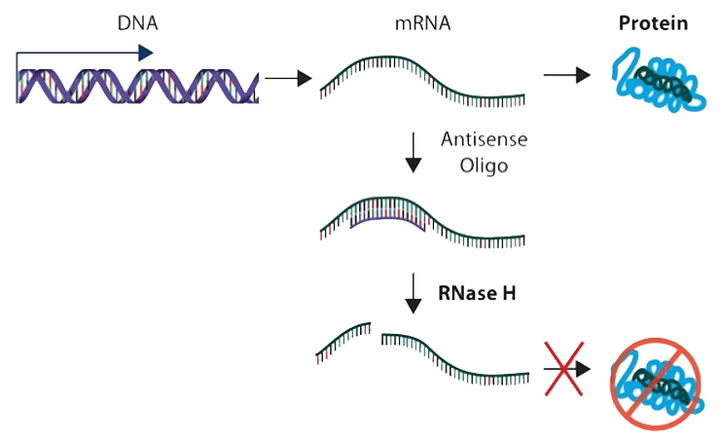

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Что такое антисенсы, каков их механизм действия, в чем отличия этого класса лекарств? Как модификации антисенсов позволяют добиться приемлемых лекарственных свойств? Как им удалось выйти на рынок и какие антисенсы могут появиться на рынке в ближайшее время? Есть ли вообще будущее у антисенсов? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в статье.

-

287Третий весенний дайджест украшают яркие земноводные, которых не съели благодаря их предкам, также его подсвечивают лампочки с кальцием в нейронах. В новых выпусках ведущих научных журналов опубликовано много статей об иммунологии. Например, появились данные о роли нервной системы в развитии анафилактического шока. В последних номерах научных гигантов есть одновременно пугающая и потрясающая информация: мышата от двух отцов и рост числа лабораторий, работающих со смертельно опасными болезнями. Вы узнаете, что предпринимают бактерии, чтобы жить у нас в животе, как формируются аутоантигены из-за посттрансляционных модификаций, а также сколько углерода аккумулируют влажные тропические леса.

-

577Свежие ноябрьские выпуски Science и Nature поражают научными обзорами о новых перспективах в борьбе с онкологией и старением, разоблачают диету с повышенным содержанием инулиновых волокон, приоткрывают тайну упаковки ДНК у растений, демонстрируют трехмерные атласы мозга, и не только. Надеемся, что заинтриговали вас — и желаем приятного прочтения первого дайджеста в этом месяце!

-

Научно-популярная книга для детей про грудное вскармливание — такого на русском языке еще не было! На ее страницах Алла Белова легко и непринужденно рассказывает о самых разных млекопитающих: где они живут, как вынашивают детенышей и, главное, как их вскармливают. Рассказ дополняют веселые иллюстрации и много интересных фактов о молоке и лактации (например, может ли мужчина кормить грудью).

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Toxoplasma gondii искусно манипулирует поведением самых разных животных, изменяя работу их мозга и заставляя оказаться в пасти у хищника семейства кошачьих. Зараженному человеку такое вряд ли грозит — зато ему стоит опасаться шизофрении и депрессии. (Но это не точно).

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин