-

В свежем Nature пишут о том, как сделать спектрометр из смартфона, как ящерицы переключают режим определения пола всего за одно поколение, как устроены замечательно сложные глаза микробов Warnowiidae и насколько генетическое сходство родителей влияет на их детей. В новом номере Science интересные работы по биомеханике — о сходстве формирования извилин мозга со сворачиванием листа бумаги и о необычном хвосте морского конька, квадратном в сечении.

-

В молекулярной биологии есть понятие «чекпойнта» — момента, в который решается клеточная судьба. Нечто похожее на чекпойнты есть и в человеческой жизни. Некоторые моменты, встречи, события оказываются судьбоносными. Человек после них начинает смотреть на жизнь другими глазами, ставит перед собой новые цели, по-новому видит самого себя. Таким чекпойнтом для многих молодых биологов, биотехнологов, предпринимателей стали зимние школы «Современная биология и Биотехнологии будущего»: перекресток людей и идей, побывав на котором, вы никогда уже не станете прежними.

-

353В новых номерах авторитетных изданий вы найдете много интересной информации, посвященной особенностям патологического иммунного ответа при коронавирусной инфекции, регуляции продукции тау-белка, испытаниям редактирования генома с помощью системы CRISPR и связи иммунной и нервной систем. Кроме того, вы узнаете: благодаря чему растения так успешно заселили всю сушу, как клетки «чувствуют» бактерии и как улучшить работу протезов рук.

-

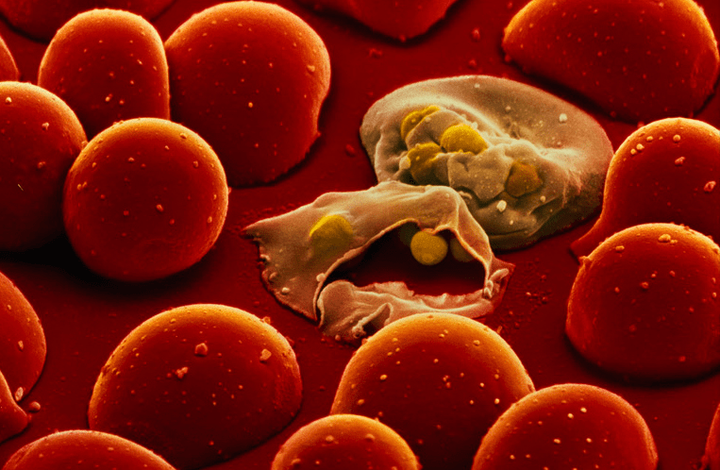

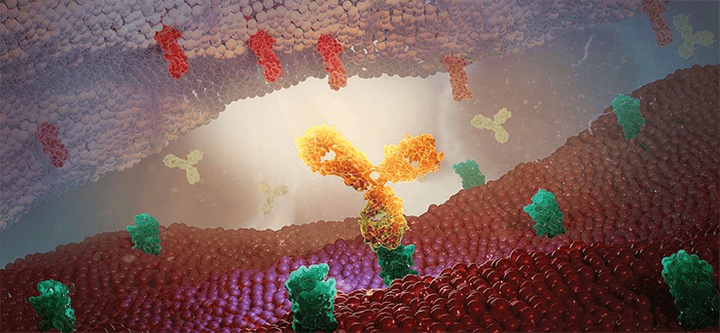

Анализ крови 10 гамбийских пациентов, обладающих естественным иммунитетом к малярийному плазмодию (Plasmodium falciparum), позволил клонировать человеческие антитела, специфичные к бесполым формам возбудителя и блокирующие их проникновение в эритроциты. Введение этих антител трансгенным мышам, в которых было смоделировано протекание малярии «по человеческому типу», делает их резистентными к данному патогену. Результаты исследований позволяют сформулировать новые подходы в разработке лекарственных препаратов и эффективных противомалярийных вакцин.

-

885Статья на конкурс «био/мол/текст»: Иммунитет — вещь непростая. Он обеспечивает нашу защиту от вторжения всевозможных вирусов и бактерий. В то же время иммунитет порой становится нашим врагом, начиная атаковать собственный организм. Тогда говорят о развитии аутоиммунных заболеваний. К счастью, это случается не так уж и часто — всего в 5% случаев [1]. Такая вот противоречивая натура. Но, как известно, запретный плод сладок, а чем сложнее явление, тем больше хочется найти заветную разгадку. Не хотите попробовать «приручить» иммунную систему?

-

448Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Часто ли вы задумываетесь, где родился и вырос лосось, лежащий у вас на тарелке? Если еще век назад это могла быть рыба, выловленная из моря, реки или озера (может быть, даже собственноручно), то сейчас жителям мегаполисов о таком приходится только мечтать. Большая доля рыбы и беспозвоночных гидробионтов, купленных на прилавках супермаркетов — это продукты аквакультуры. Знайте, что для того, чтобы вы могли насладиться за ужином аппетитным рыбным стейком, рыбе приходится терпеть множество трудностей — тесное соседство с собратьями, болезни и другие лишения. Эффективным способом борьбы с одной из проблем — инфекциями — является вакцинация. О ее особенностях и перспективах использования для аквакультуры расскажет эта статья.

-

3700Статья на конкурс «био/мол/текст»: Одно из самых распространенных и тяжелых нейродегенеративных заболеваний — болезнь Паркинсона — считается не поддающейся лечению. О том, могут ли маленькие белковые молекулы изменить сложившуюся картину, и каким тернистым путем продвигаются исследователи, чтобы терапия нейротрофическими факторами уже сегодня стала реальностью, и пойдет речь в данной статье.

-

SciNat за июль 2021 #2: клеточная флюидика, микроб, влияющий на поведение мышей, и генетика ожирения376Из новых номеров Nature и Science вы узнаете о том, как можно смоделировать движение воды в растениях; о том, как микробиом мышей влияет на социальную активность нейронов в определенных участках их мозга, а также задумаетесь над тем, какие генетические механизмы способствуют развитию ожирения.

-

Для многих людей, ориентирующихся в современной науке в основном по газетным публикациям, тот факт, что «вода обладает памятью», кажется общеизвестным и давно признанным. Не странно ли, что большинство учёных относится этой тематике с осторожным скепсисом, если не сказать — подозрением? «Биомолекула» представляет перевод колонки Филиппа Болла, редактора-консультанта Nature, который выражает отношение научной общественности к проблеме «живой воды».

-

Как научиться определять время, сравнивая молекулы? В настоящее время развитие молекулярной биологии, биоинформатики и геномики позволяет находить новые подходы к изучению центрального вопроса всей биологической науки — проблемы эволюции живых систем. Одним из весомых вкладов этих относительно молодых дисциплин в развитие данной области является метод оценки времени эволюционного расхождения таксонов — так называемый метод «молекулярных часов».

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин