-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: «Неправильная» укладка белковых молекул считается главной причиной нейродегенеративных заболеваний. Но как она может быть необходима организму для выживания? Вот плетет паук свою паутину и недоумевает, как это связано с Альцгеймером, сперматозоидами, загаром, гормонами и долговременной памятью... Разобраться в этом поможет данная статья.

-

Алкалоиды — большая группа органических азотсодержащих веществ преимущественно растительного происхождения — зачастую имеют довольно сложное строение и не могут быть синтезированы химическим путём. Но и выделить существенное количество алкалоида из природного сырья часто оказывается достаточно сложно и дорого. Американским учёным удалось создать трансгенную линию пекарских дрожжей, поместив в них гены из четырёх различных организмов, и «научить» их осуществлять многостадийный синтез непосредственного предшественника алкалоида, применяющегося в медицине (хотя, к сожалению, не только), — морфина.

-

1870Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Считается, что лекарственная устойчивость опухолевых клеток возникает благодаря новым мутациям. Например, мутации, тем или иным образом изменяющие рецепторный белок на поверхности клетки, могут сделать его «невидимым», так как лекарственный препарат не сможет более взаимодействовать со своей мишенью. В других случаях клетки опухоли в результате мутаций находят обходной путь для важных сигнальных путей, которые были выключены предшествующей терапией. Варианты могут быть разные. Обычно в таких случаях пациенту изменяют схему лечения — в ход идут другие лекарства, которые будут эффективными с учетом новой мутации. Однако есть еще одна стратегия, с помощью которой можно противостоять лекарственному воздействию, и стратегия эта связана не с мутациями, а с удивительной способностью опухолевых клеток приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. При этом изменений в ДНК не происходит, меняется лишь активность генов — какие-то начинают работать сильнее, какие-то слабее. Удивительным образом это приводит к появлению устойчивых к лекарственному воздействию клонов — которые в дальнейшем, даже после успешного на первый взгляд лечения, будут обеспечивать возникновение рецидивов и метастазирование опухоли. В итоге противоопухолевая терапия начинает напоминать изматывающую битву с Лернейской гидрой — пока одну голову отрубишь, отрастает другая и уже от нее приходится уворачиваться. Чтобы победить в схватке с таким серьезным противником, нужно досконально изучить механизмы устойчивости к противоопухолевому воздействию. Именно этим и занимается сегодня множество исследовательских групп по всему миру.

-

2923Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Раньше диагностика плода во время беременности проводилась только при помощи инвазивных методов. Для этого специальными инструментами проходят через стенку матки и отбирают образец хориона, плаценты, околоплодных вод или крови ребенка, и этот процесс ассоциирован с риском выкидыша. Но все изменилось, когда исследователь Деннис Ло открыл ее — внеклеточную ДНК плода в плазме матери. С ее помощью стало возможно проводить широкие скрининговые исследования — и только беременных из группы риска отправлять на инвазивную диагностику. Из этой статьи вы узнаете историю метода пренатального неинвазивного тестирования, его возможности, а также в каких других смежных областях он сейчас используется.

-

479Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Перелом кости — это серьезный стресс и настоящий вызов для организма. В эти трудные для него моменты наши кости способны на настоящие чудеса самовосстановления. Однако силы организма не безграничны в случае особенно серьезных повреждений. Мы задались вопросом: а как «прокачать» мощь регенерации, используя его собственные ресурсы? В этой статье мы расскажем о том, как этот процесс происходит, и сфокусируемся на новом, недавно появившемся подходе к восстановлению костей, его преимуществах и модификациях и надеемся, что наша работа поможет приблизить человечество к моменту в будущем, когда кости будут заживать так же быстро и надежно, как и у супергероев.

-

Появление большого количества баз данных, хранящих в открытом доступе последовательности ДНК, структуры белков и фенотипические описания тысяч организмов, привело к перевороту в биологии. Теперь ученые могут совершать открытия, ни разу не прикоснувшись к пипетке и не проведя ни одного эксперимента. В статье рассказывается об успехах и перспективах применения компьютерных технологий в биологических исследованиях.

-

286В новых выпусках нас ждет раскрытие тайны о том, как мозг запоминает большие расстояния, структура хроматина и причины ее отличия у представителей разных царств, много исследований коронавируса с точки зрения эпидемиологии, а также непростая обстановка в Северном полушарии с морскими птицами и рыбами, обесцвечивание кораллов и некоторые другие захватывающие научные исследования.

-

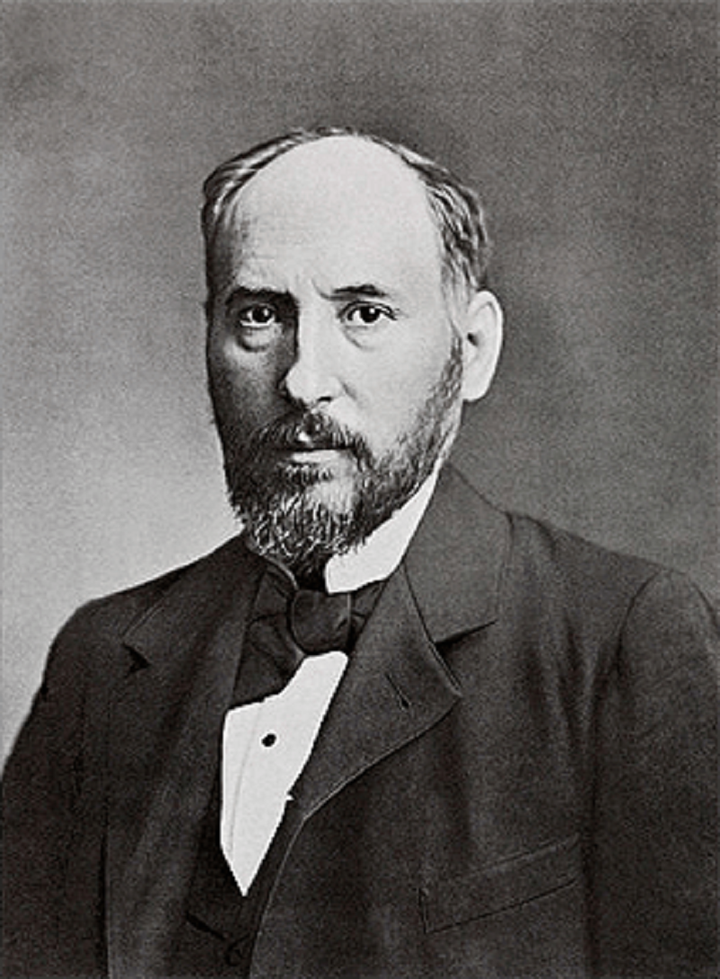

Снова речь наша зайдет в дремучие, словно нейронная сеть в головном мозге, леса неврологии. На сей раз поговорим об отце современной нейробиологии, обладателе одной из первых Нобелевских премий, прекрасном художнике, гистологе, анатоме, человеке многих талантов и увлечений (ибо у гениев по-другому не бывает), а также о том, кто в конце 19 века сломал стереотипные представления ученых о нервной системе и выстроил совершенно новую концепцию восприятия и изучения области мозгов и иже с ними. Причем для этого он воспользовался методами своего ярого пожизненного оппонента, с которым по иронии судьбы и разделил Нобелевскую премию 1906 года. Формулировка Нобелевского комитета: «в знак признания трудов о структуре нервной системы». Итак, знакомьтесь — Сантьяго Рамон-и-Кахаль.

-

2245Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Микроэлементы. Все мы знаем это слово, и уже как-то привыкли к его звучанию. Какие-то там элементы, их в организме немного, но они очень важны. Калий, магний, кальций — их все любят. В то же время, не так много людей, в том числе и специалистов, вникает в глубины метаболизма этих самых микроэлементов. Все знают, что кальций в костях, а магний важен для работы сердца, но что с остальными? В этой статье мы постараемся разобраться с другим металлом, медью, уникальные свойства которой нашли свое не менее уникальное применение в организме.

-

Если вы до сих думаете, что у всех клеток вашего организма одинаковый геном, то спешим вас разочаровать. Есть вероятность, что у индивидуума не найти и двух клеток с полностью идентичной ДНК. Грозит ли это чем-то, почему ученые с энтузиазмом изучают мозаицизм, и как видит будущее этой области известный исследователь геномных вариаций Алексей Абызов из лаборатории при Клинике Мэйо (Mayo Clinic), чья группа недавно опубликовала новую статью по этой теме?

-

3613Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Некоторые РНК-вирусы человека, животных и растений демонстрируют чудеса организации структуры генома, который, хотя и представлен одноцепочечной молекулой РНК, кодирует две трансляционные рамки, направленные в разные стороны. Что это за вирусы, и как им это удаётся? Давайте попробуем разобраться.

-

467Комикс на конкурс «Био/Мол/Текст»: Когда-то очень давно жизнь на Земле была совсем другой. Настолько другой, что динозавры в сравнении с ней кажутся нам родными братьями. Докембрийские времена, эдиакарский период (примерно с 635 по 541 ± 1 миллион лет назад) — это было время, когда почти никто не умел создавать скелеты и панцири, а потому в геологической летописи все живое осталось только в виде отпечатков мягких тканей. Докембрийские жители Земли настолько странные, что нередко мы не можем уверенно отнести их к определенному типу современных животных. А может, многие из них вовсе и не являются животными? Уж слишком странно устроены эти существа — многие не похожи ни на одну известную нам группу живого. Кто-то напоминает фрактал, кто-то тканую циновку, а у кого-то трехосная симметрия... все это даже стало основанием предположить, что речь идет об отдельном царстве живого (наряду с растениями, животными, грибами и т.д.) — Vendobionta. Его название происходит от другого названия эдиакарского периода, связанного с находками на Белом море — «вендский период».

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин