-

На полках магазинов сегодня можно найти сотни детских книг про животных, насекомых и растения, а вот про клетки, из которых все они состоят, книг до недавнего времени не было. Но теперь, благодаря издательству «Пешком в историю» и двум биологам — Элине Стояновой и Надежде Потаповой, — это упущение исправлено. Встречайте все разнообразие живых клеток (а еще вирусов) под одной обложкой!

-

Разнообразие БАДов, витаминов и минералов огромно. Рынок переполнен различными предложениями чудо-таблеток и суперфудов, блогеры вещают о необходимости ежедневного употребления витаминов С и D, а с экранов телевизоров пугают недостатком витаминов в организме современного человека. Если вы запутались и не знаете, как разобраться в окружающей информации, как правильно прочитать результаты анализов и хотите понять, когда необходимо их сдавать, то советуем познакомиться с этой книгой.

-

В своей первой работе в качестве писателя, журналист и историк из Норвегии Кристоффер Эндресен рассказывает о роли, которую свиньи играли для людей с незапамятных времен и продолжают играть сегодня, когда животноводство достигло поистине огромных масштабов. Он видит своеобразный парадокс в том, что, съедая порядка 30 свиней за свою жизнь, среднестатистический горожанин практически никогда не сталкивается с этими животными лицом к лицу или, если точнее, к рылу. А о том, что свиньи на протяжении сотен лет не только кормят нас, но и помогают врачам спасать наши жизни, вообще мало кто задумывается. «Биомолекула» предлагает исправить такую несправедливость, прочитав книгу Эндресена, полную самых разных историй о свиньях, порой удивительных, а иногда даже шокирующих.

-

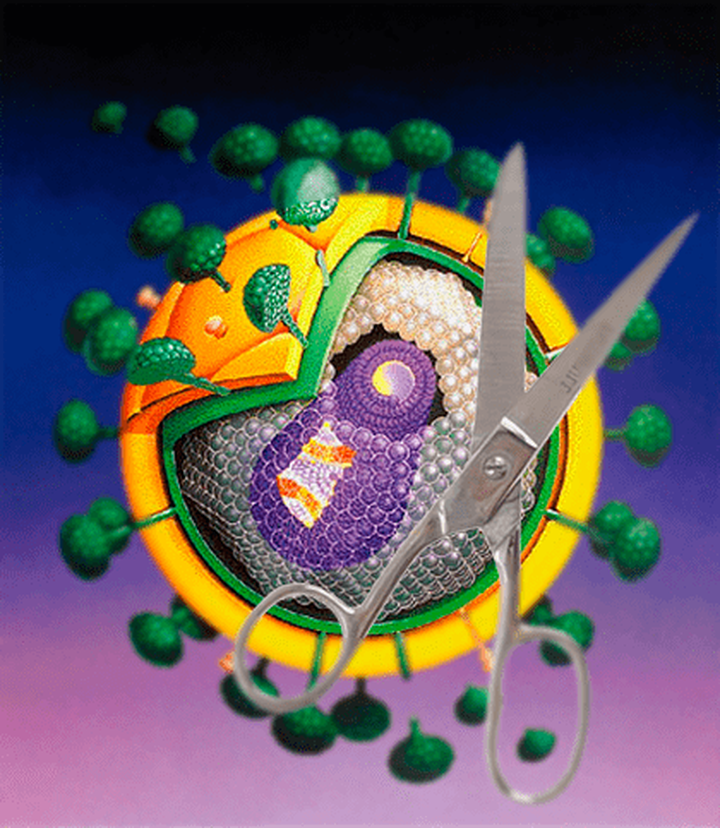

Вирус СПИДа внедряется в хромосому хозяина и фактически становится частью его генома, передаваясь при клеточном делении. К настоящему времени все виды лечения СПИДа направлены на ингибирование вирусных ферментов или на предотвращение слияния вируса с клеткой, но не на сам провирус, интегрировавшийся в геном. Исследователям из Германии удалось разработать фермент (модифицированную Cre-рекомбиназу), способный «вырезать» ВИЧ из генетического кода культуры инфицированных человеческих клеток. Это достижение, возможно, позволит в будущем полностью излечивать СПИД.

-

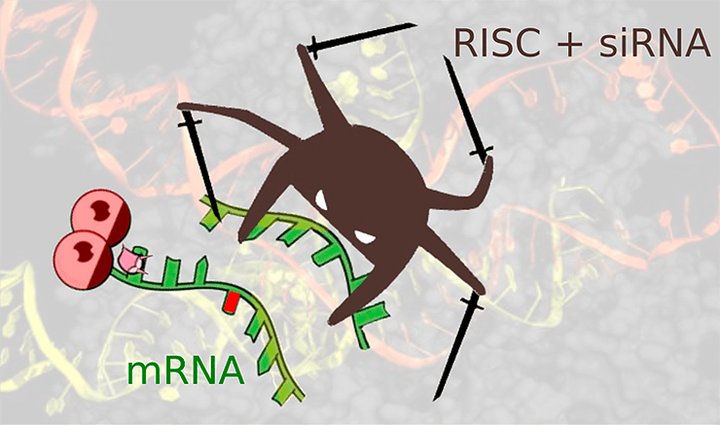

5132Статья на конкурс «био/мол/текст»: Патисиран — первый препарат на основе РНК-интерференции, одобренный FDA, — не только спасает жизни людей, страдающих амилоидной полинейропатией. Он начинает писать новую страницу в терапии, о которой мечтали с момента открытия этого механизма подавления экспрессии генов, то есть уже более 20 лет. С какими сложностями сталкивались ученые и как их преодолели? Об этом вы можете узнать в нашей статье.

-

Знаете ли вы, что любит и чего не любит женская грудь? Какие болезни молочных желез на самом деле надо лечить? Как профилактировать рак молочной железы? Все о кормлении грудью, пластических операциях, как выбрать правильное нижнее белье? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге Владимира Ивашкова «Все о груди: путеводитель по выдающейся части тела».

-

276Главное событие этой недели — полуторавековой юбилей Nature! В новом выпуске команда журнала предлагает отправиться в путешествие по самым интересным темам научного мира за последние 150 лет. А еще, в натуре, можно найти подборки самых интересных, необычных и даже странных работ. Также мы узнаем: как жили древние римляне; почему древнегерманское общество было маскулинным; в чем разница между бурбоном и скотчем; откуда привозили рабов в 19 веке — и многое другое.

-

Грипп ложится на человечество ежегодным тяжким бременем, и его сезонные эпидемии заставляют нас с неприятной регулярностью брать больничные. Такая систематичность вызвана высокой изменчивостью вирусных серотипов, которые очень быстро мутируют и вследствие этого год за годом проскакивают мимо кордонов иммунитета неузнанными. Почему это так, и будет ли возможно в обозримом будущем остановить сезонные вспышки гриппа с помощью универсальной вакцины — об этом и пойдет речь в статье, оригинал которой был опубликован в недавнем выпуске Nature Outlook.

-

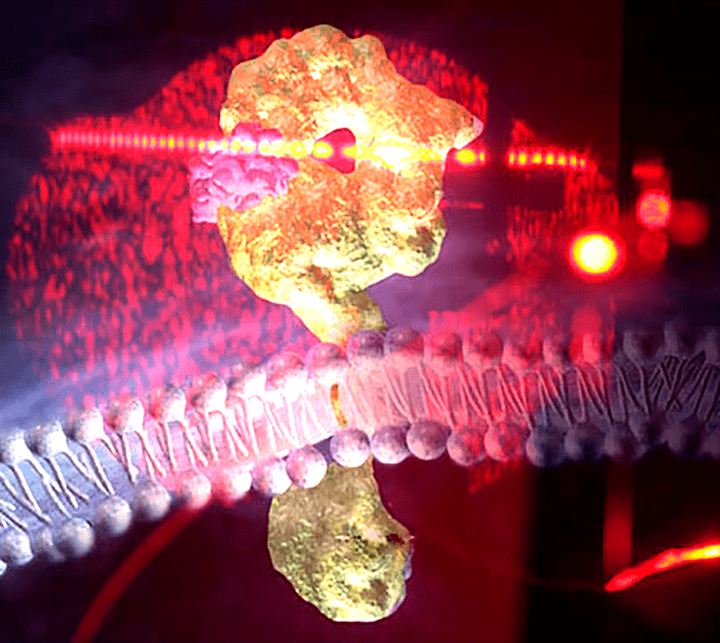

Своим фантастическим прогрессом за последнее столетие биология обязана неслыханному развитию биофизических методов, позволяющих наблюдать за живой материей на уровне отдельных молекул. Однако, несмотря на широчайший арсенал, доступный исследователю, новые способы изучения биологических объектов все продолжают появляться, — причем, основной акцент теперь делается на неинвазивность, то есть минимальное нарушение условий, в которых существуют живые клетки или работают биомолекулы. Интерферометрия обратного рассеяния — новый метод изучения взаимодействия биологических молекул в мембране клеток между собой — основана на изменении параметров лазерного луча, отраженного от взаимодействующих молекул.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин