-

Результатом совместной работы ученых из Германии, России и Англии стало открытие нового типа коллагена в микроволокнах скелета глубоководной морской губки, структурно отличающегося от коллагена человека или других высших животных. Благодаря этому коллагену, скелет губки приобретает уникальные механические качества.

-

Мышка-норушка — это симпатичная героиня русских народных сказок и давнишняя соседка человека. Давнишняя — в буквальном смысле, ведь считается, что мышь — одно из первых животных, которое решило жить рядом с человеком. Откуда мы это знаем? Из книги «Я мышь» издательства «Альпина Паблишер». А еще в книге собрано много других интересных фактов об этих милых зверьках. Интересно? Тогда читайте нашу рецензию!

-

557Видео на конкурс «Био/Мол/Текст»: Венерина мухоловка — это хищное растение, которое использует в пищу насекомых. У нее есть ловушка — видоизмененный лист — способная очень быстро закрываться. В видео наглядно объясняется причина такой быстрой реакции, основанная на феномене потенциала действия — распространяющегося электрического сигнала, возникающего в ответ на неповреждающее раздражение. Но ведь если процесс — электрический, значит можно попробовать запустить его с помощью тока, приложенного извне? Посмотрим и на этот эксперимент в нашем видео!

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Лихорадка Эбола, уже дважды взбудоражившая весь мир вспышками в Западной Африке, казалось бы, побеждена — во многих странах уже разработана вакцина, однако лечение уже заболевших людей все так же остается малоэффективным. Группе исследователей из «Регенерон Фармасьютикалс» удалось создать препарат, включение которого в терапию значительно снижает летальность заболевания. Каким же образом он работает? И почему разработка лекарства была такой трудной?

-

Надежда на успешное применение системы CRISPR/Cas9 для решения проблем точного редактирования генома оказалась небезосновательной. Найденные у бактерий и архей в 1987 году непонятно для чего предназначенные кластеры повторов (CRISPR) недаром привлекли внимание исследователей: через 20 лет, изучая бактериальные штаммы для изготовления разного рода заквасок, ученые показали, что система CRISPR/Cas9 защищает бактерий от вирусов. И стали успешно применять ее для своих целей — редактирования геномов всех типов живых организмов. Эта штука была так удобна, проста в применении и эффективна, что не переставала радовать исследователей. И вот опять.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Феномен вируса Зика можно использовать в учебниках по эпидемиологии как яркий пример недооцененной угрозы. В начале 2016 года большинство инфекционистов и эпидемиологов скептически относились к ажиотажу в СМИ, связанному с распространением новомодного заболевания, и утверждали, что не так страшен черт, как его рисуют. Реальный черт оказался значительно более страшным, чем нарисованный. Более того, ВОЗ присвоила лихорадке Зика статус «глобальной угрозы», и уже совершенно не важно, как так получилось. На повестке дня всего один вопрос — что делать в сложившейся ситуации?

-

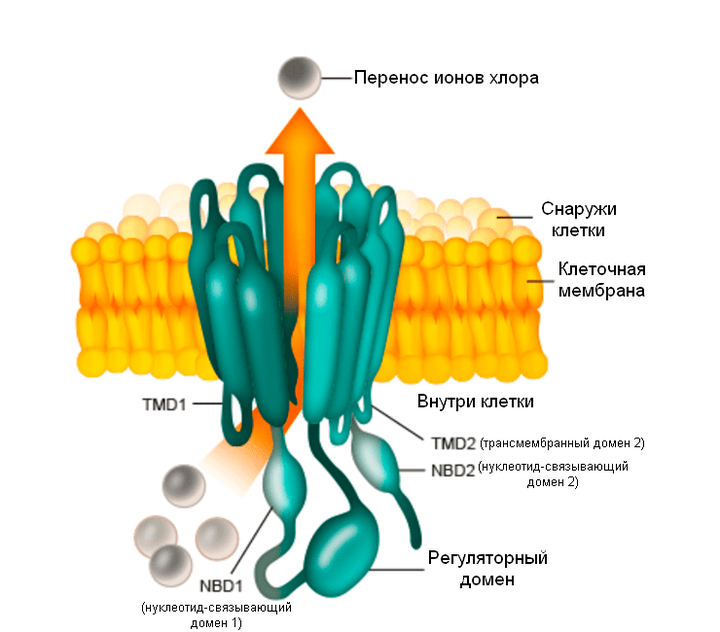

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Муковисцидоз — самое распространенное из моногенетических заболеваний (обусловленных поломкой одного гена). При нем нарушено функционирование белка-переносчика ионов хлора через мембрану клетки — хлорного канала CFTR. Так как этот канал отвечает за нормальную работу эпителия в легких, кишечнике, поджелудочной железе и других органах, его дисфункция приводит к накоплению в этих органах слизи, повышению вероятности инфекций и в конце концов к преждевременной смерти. До последнего времени врачи могли лечить только симптомы муковисцидоза: разжижать слизь, расширять бронхи, снижать воспаление, а также уничтожать бактерий антибиотиками, причем все эти меры почти не продлевали жизнь. Но за последние годы был достигнут невиданный прогресс: средняя продолжительность жизни больных возросла более чем в два раза. В этой статье будет рассказано о препаратах, благодаря которым стал возможен такой успех, об истории их создания и перспективах. На данных примерах читатель также узнает, как происходит современная разработка лекарств.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Исследователи лаборатории перспективных исследований мембранных белков МФТИ открыли дополнительную возможность возбуждать нервные клетки с помощью света, и я расскажу вам об этом как соавтор. Я опишу, как работают белки, способные запускать и блокировать нервный импульс. Я объясню, каким образом можно целенаправленно изменять белок, чтобы он приобрел новые свойства, которых не имел в природном виде.

-

Жажда — это чувство, знакомое каждому человеку. Стоит только наполнить стакан и сделать несколько глотков, как появляется удовлетворение — чувство жажды исчезает. Такие простые действия мы совершаем ежедневно, даже не представляя, как сложна регуляция ощущения жажды. Оказалось, что в процессе регуляции участвуют два игрока — две совершенно разные группы нейронов.

-

Открыв эту книгу, вы рискуете погрузиться в лавину интересных фактов и снежных историй! «Большая книга снега и льда» из серии «Большие книги» от издательства «Альпина.Дети» станет увлекательным путеводителем по снегу и всем, что с ним связано. Однако не стоит ждать от этой книги стройного сюжетного рассказа; это скорее сборник любопытных фактов и историй, сгруппированных по темам. Что, впрочем, не умаляет ее достоинств: яркие развороты будут интересно разглядывать самым маленьким читателям, а короткие снежные зарисовки понравятся школьникам или их родителям.

-

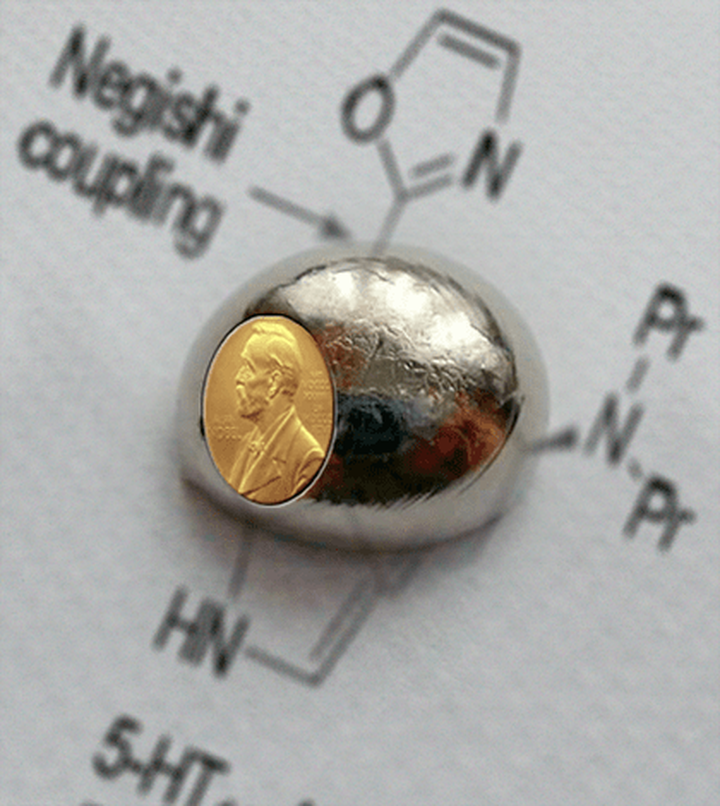

Природа является наиболее талантливым химиком — в естественных источниках обнаруживаются вещества, обладающие фантастическим спектром уникальных активностей, многие из которых человечество не отказалось бы поставить себе на службу. Однако природные соединения и устроены намного сложнее, чем может создать современный органический синтез. Нобелевскую премию по химии в 2010 году дали за разработку методик палладиевого катализа, позволяющих очень точно (с минимумом побочных продуктов) «сшивать» атомы углерода, что необходимо для конструкции веществ, приближающихся по своему строению и свойствам к природным молекулам.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин