-

В своей книге Пол Стейнхардт рассказывает историю изучения квазикристаллов, в которой ему довелось играть первостепенную роль. Да-да, именно первостепенную! Его всегда привлекали невероятные идеи и рискованные проекты, благодаря чему ему удалось открыть новую форму вещества, ранее считавшуюся невозможной. «Невозможность второго рода» — детективная повесть о зарождении нового направления науки, напоминающего научную фантастику.

-

19232Статья на конкурс «био/мол/текст»: Одна из самых интересных областей современной молекулярной биологии — регуляция экспрессии генов с помощью эпигенетических механизмов. Молодая, но быстро развивающаяся ветвь науки под названием «эпигенетика» уже сейчас предоставляет в распоряжение ученых множество интересных сведений, которые меняют наше представление об индивидуальном развитии живых организмов. Процесс формирования особи, ее взросление, приобретение собственного жизненного опыта зависит не только от воспроизведения генетического материала, полученного ею от родителей, но и от изменений, которые могут происходить с этим генетическим материалом в течение жизни. Экспрессия генов зачастую управляется сложными молекулярными процессами, которые приводят к неоднозначным результатам в фенотипе. Можно объяснить это так: если генетическую информацию представить в виде текста, а затем некоторые слова выделить курсивом, некоторые — зачеркнуть, часть — подчеркнуть и выделить жирным шрифтом, то текст обретет другой смысл: многотомный роман превратится в коротенький рассказ, а диссертация — в фельетон. Бывает и такое, что эпигенетические изменения, произошедшие с индивидуумом в течение жизни и отражающие его собственный опыт, передаются потомкам и влияют на множество аспектов их развития.

-

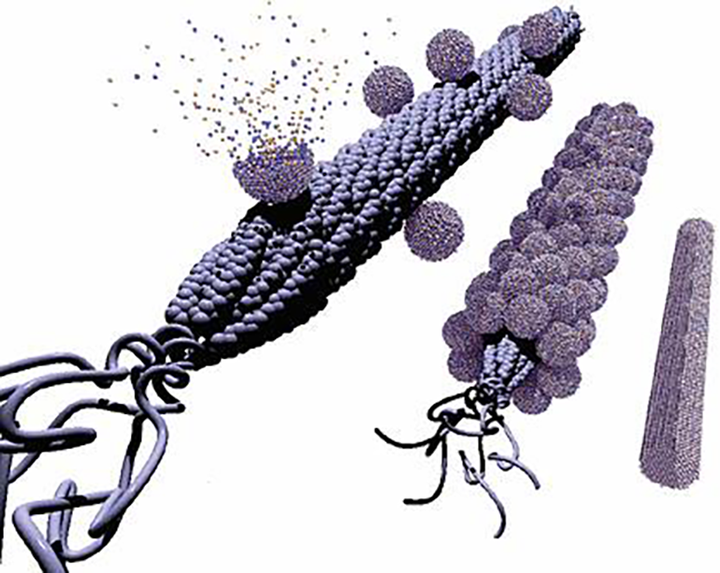

2291Статья на конкурс «био/мол/текст»: Одну из самых существенных опасностей для здоровья человека представляют бактерии. Но и у бактерий есть противники: вирусы-бактериофаги, которые используют микробную клетку в качестве гостиницы, где всё включено, а покидая пристанище, нередко убивают хозяина. Изобретение метода фагового дисплея позволило использовать свойства бактериофагов в поиске новых антител, которые чрезвычайно востребованы для совершенствования диагностики и терапии многих опасных заболеваний.

-

Ежегодно, начиная с 2016 года, аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России вручают на базе Сколковского института науки и технологий стипендию выдающимся молодым ученым, работающим в сфере системной биологии. Эта статья начинает цикл под названием «Пятерка по системной биологии», в котором будет отражен не только уровень знаний стипендиатов, но и количество победителей, получающих стипендию каждый год. В статье мы расскажем об истории стипендиальной программы; поговорим о том, что нужно сделать и каким требованиям соответствовать, чтобы ее получить; а также побеседуем со стипендиатами, организаторами и членами экспертного совета.

-

Ловчие сети пауков (проще говоря, паутина) состоят из белковых волокон, подобных шёлку, покрытых микроскопическими капельками «клея», обеспечивающими требуемую для ловли добычи липкость. Механические свойства этого клея (основанного на смеси гликопротеинов) оказались весьма необычными: это и не жидкость, и не твёрдое вещество — скорее, это вязкоупругая субстанция, эластичность и клейкость которой зависят от силы и скорости деформации. Эти качества позволяют ловчей сети максимально эффективно захватывать в плен жертву, а специалистам по биоматериалам остаётся пока только завидовать Природе, создающей вещества с такими «умными» качествами.

-

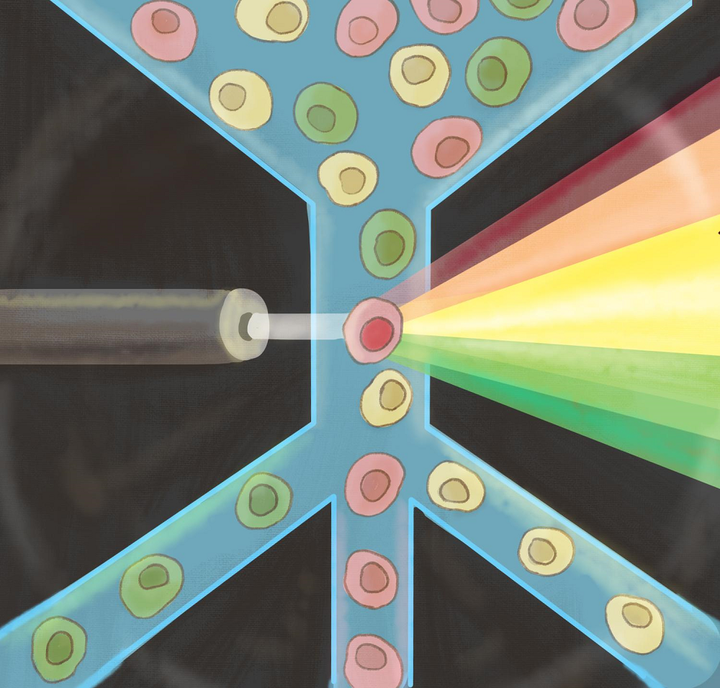

Проточная цитофлуориметрия — относительно молодой и мощный метод, позволяющий «на лету» анализировать клетки по десяткам разнообразных параметров, а также сортировать их физически. Продолжая спецпроект «Ультрасовременные методы», сегодня мы расскажем, какие тенденции есть в этой области и какие метаморфозы претерпели цитометрия и сортинг за пять лет — с момента выхода публикации «12 методов в картинках: проточная цитофлуориметрия».

-

319История медицины таит в себе множество темных уголков и пробелов, которые современность восполняет до сих пор. «Нездоровые женщины» — книга о женщинах, сделавших большой вклад в современную медицину. Давайте отправимся в путешествие по истории медицины через призму женского здоровья в мире мужчин.

-

65190Статья на конкурс «био/мол/текст»: О такой чудо-таблетке и мужское, и женское население планеты мечтает уже много лет. Однако успехи в этой области начали появляться совсем недавно. В этой статье описан нелегкий путь, приведший в итоге к открытию негормонального препарата, обратимо блокирующего сперматогенез на генном уровне без каких-либо серьезных побочных эффектов.

-

198Вопреки названию, эта книга не только про оптику! В ней встречаются (и иногда спорят друг с другом) астрономия, физика, медицина, биология, история (а также Аристотель, Леонардо Да Винчи, Архимед, Галилей и другие известные ученые личности). Пусть вас не смущает, что она написана в 1989 году. Автор — ученый—лимнолог и, как он сам себя называет, разнорабочий — Пелле Экерман больше рассказывает об исторических фактах, которые привели к изобретению перископа, телескопа, микроскопа, калейдоскопа, камеры обскура и фотоаппарата, не сильно заглядывая в настоящее или будущее.

-

Давным-давно, в 1849 году, американский биолог Джозеф Лейди обнаружил необычных нитевидных бактерий в кишечнике насекомых. Спустя много лет, в 1900-х годах, стало известно, что подобные бактерии обитают в кишечнике позвоночных животных. Не так давно выяснилось, что эти странные микроорганизмы обладают мощными иммуностимулирующими свойствами. В течение 50 лет ученым не удавалось вырастить сегментированных филаментных бактерий in vitro. И только сейчас, в 2015 году, это наконец свершилось!

-

352Nature, Science и дружественные журналы сообщают со своих страниц о прогрессе в понимании биологии сарком, о Т-лимфоцитах, переживших организмы-породители и сохранивших свою функцию, а также раскрывают молекулярные секреты развития клубеньков на корнях бобовых и подавления транскрипции в раннем эмбриогенезе животных. Приятного чтения!

-

В «Занимательной биохимии» базовые понятия и концепции биохимии доступно и очень наглядно изложены в формате образовательной манги, чему способствует богатый арсенал изобразительных средств. Это увлекательное пособие будет интересным не только учащимся, но и широкому кругу читателей, желающим освежить свои знания по биохимии.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин