-

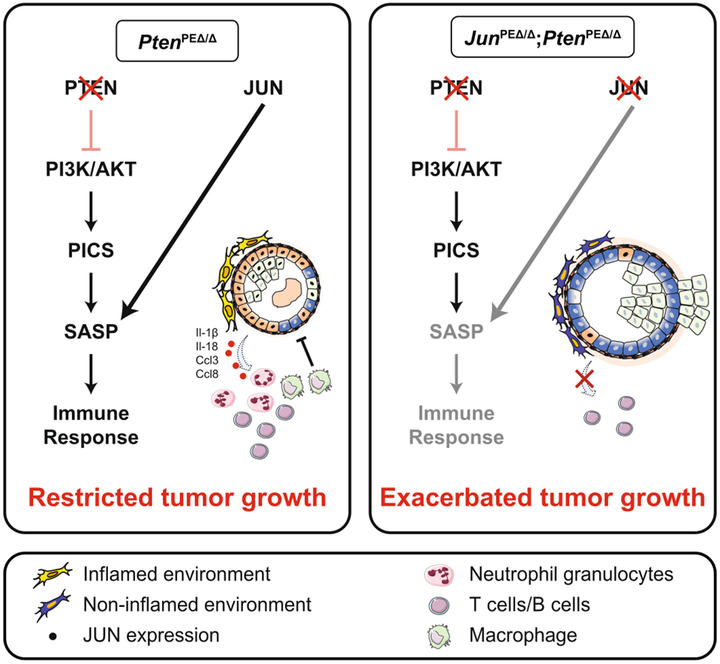

Одна из стратегий борьбы с онкологическими заболеваниями — сломать в раковых клетках всё так, чтобы они уже точно не смогли дальше расти и размножаться. И тут начинается гонка вооружений. Ученые находят белок, который надо ингибировать — раковые клетки находят способ не реагировать на ингибитор. Теперь для одного из ингибиторов ученые поняли, что именно позволяет игнорировать терапию. Это уже шах или просто ход конем?

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Седые волосы — неизбежный спутник времени, но задумывались ли вы, почему наша шевелюра теряет свой цвет? Этот процесс — не просто признак старения, а сложный биологический механизм, связанный с работой клеток, генетикой и даже стрессом. Разбираясь в природе седины, ученые углубляют свое понимание старения и здоровья человека. В этой статье мы обсудим физиологию волоса и механизмы его поседения.

-

Видео на конкурс «био/мол/текст»: На хорошее зрение дельфина в воздушной среде указывают их способность совершать с исключительной точностью головокружительные прыжки, реагировать на жесты тренера, различать в лицо (или не в лицо) своих посетителей. Но для хорошего зрения в воздушной и водной среде нужны глаза, устроенные по-разному. Получается, что дельфин в реальном времени приспосабливает свои глаза для двух совершенно разных сред. Он словно изменяет количество линз, которые выстраивают изображение объектов на его сетчатке. Как он это делает? Ответ — в особом распределении ганглиозных клеток на сетчатке глаз дельфина и особом выросте на радужной оболочке, называемом «оперкулюмом».

-

Систематика живых организмов — не просто прихоть учёных «разложить все по полочкам», но также принципиальный вопрос эволюции жизни на Земле. Исторически систематика основывалась в основном на морфологии и эмбриологии организмов, но в последние десятилетия всё больший упор делается на молекулярные признаки, потенциально способные обеспечить высочайшую точность и беспристрастность. Одной из самых многочисленных и важных в экологическом смысле групп животных являются членистоногие, споры о «родственных связях» которых не утихают уже очень давно. Новое филогенетическое исследование, основанное на анализе 62 кодирующих белóк ядерных генов 75 представителей типа Arthropoda, наводит порядок в этой запутанной истории, подтверждая некоторые устоявшиеся концепции, опровергая недавно появившиеся и упорядочивая ранее плохо систематизированное.

-

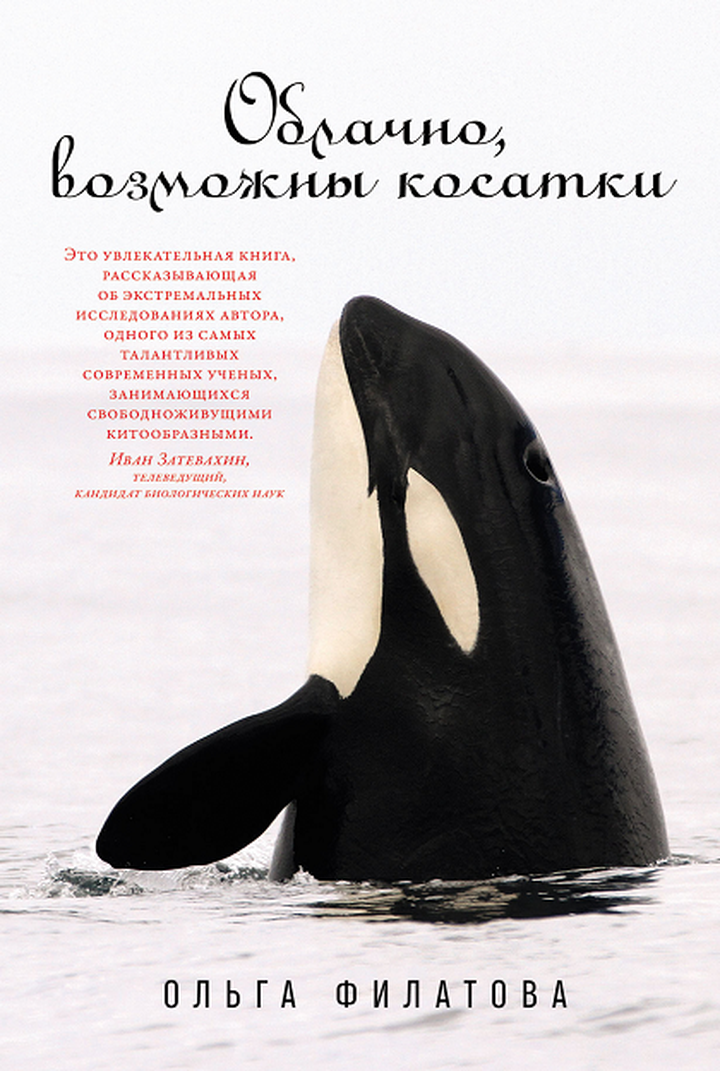

Будьте осторожны и внимательны! На страницах книги, что находится перед читателем, появляются черные треугольнички плавников то там, то здесь. Все просто — облачно, возможны косатки. Книга Ольги Филатовой рассказывает об исследовании этих удивительных животных и их собратьев, охватывая широкий круг тем: от поведения и разнообразия до способов защиты.

-

3465Статья на конкурс «био/мол/текст»: «Кто ест мало, живет долго, ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе», — говорит граф Калиостро в фильме Марка Захарова. Связь между количеством еды и продолжительностью жизни обнаружена даже у тех организмов, которые ножом и вилкой пользоваться не умеют. Сразу возникают вопросы: насколько мало нужно есть? Как это работает? И главное — что делать, если есть всё равно хочется?

-

345Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Наверняка многие натыкались на видео, в которых пациент находится в сознании во время нейрохирургической операции и выполняет определенные действия. Кто-то играет на скрипке, кто-то поет, а кто-то просто повторяет слова и отвечает на заданные ему вопросы. И вот пациент внезапно останавливается. В этот момент все в операционной понимают, что хирург находится в той зоне, удаление которой приведет к потере пациентом тестируемой функции. И сам хирург в процессе дальнейшей операции старается «обходить» эту зону. Каким же образом нейрохирургу удалось на время «выключить» функцию участка головного мозга, не повредив его при этом? Человеком, который ответственен за эту часть операции, является врач-нейрофизиолог. Именно он до операции планирует, какие нейрофизиологические методы понадобятся в каждом конкретном случае, устанавливает необходимое оборудование, настраивает его параметры и контролирует функциональное состояние структур нервной системы. Одним из инструментов врача-нейрофизиолога является специальный стимулятор, который нейрохирург прикладывает к участкам коры головного мозга, инактивируя их во время тестирования. Эта инактивация происходит только на время стимуляции и позволяет хирургу ориентироваться, повреждение каких участков может нести неисправимые последствия. Вся эта процедура называется «интраоперационный нейрофизиологический мониторинг» (ИОМ).

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Расскажем о научном пути Эмиля Адольфа фон Беринга, посвятившего жизнь борьбе со смертельными заболеваниями и ставшего первым лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. Формулировка Нобелевского комитета: «За работу по сывороточной терапии, главным образом за ее применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти».

-

Кислород — пожалуй, самый известный газ, без которого не было бы жизни. Из этой статьи вы узнаете, что происходит внутри хлоропластов, каким превращениям подвергаются молекулы внутри листа и как именно кислород выделяется из растений. Эта статья, уже вышедшая в журнале «Квантик» в 2023 году, теперь опубликована и в «Биомолекуле» в качестве подарка от автора.

-

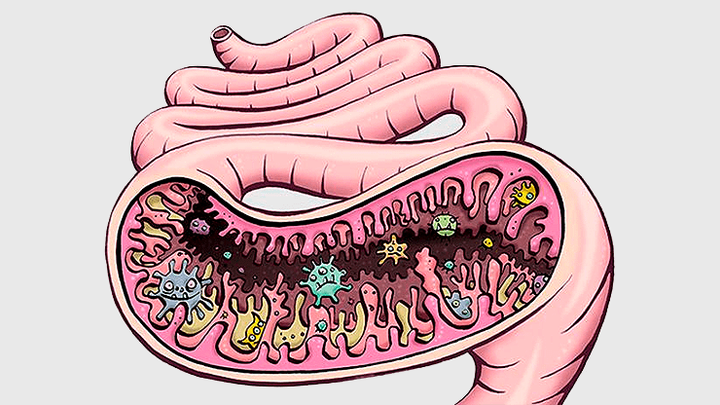

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Микробиом человеческого кишечника представляет собой уникальную совокупность микроорганизмов. Его незримое присутствие опосредует целый ряд важных процессов: от метаболических и иммунных до когнитивных, а отклонение его состава от нормы приводит к развитию разнообразных патологических состояний: аллергических и аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, ожирения и др. Качественный и количественный состав микробиома, от которого во многом зависит будущее здоровье человека, определяется во младенчестве. Процессам его формирования и будет посвящена эта статья.

-

1775Статья на конкурс «био/мол/текст»: В 2014 году в Гвинее началась вспышка вируса Эбола. Вероятность летального исхода при заражении эти вирусом достигает 90%. На данный момент лицензированного лекарства нет, но найден перспективный метод лечения. Ученые показали, что с помощью «коктейля» из моноклональных антител лихорадку Эбола можно вылечить. В целом, моноклональные антитела несут в себе большой потенциал для медицины.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин