-

397Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Многие родители, решая, делать ли ребенку прививки, не согласны слепо доверять врачам, и тогда в ход идет поисковая строка в Google. Вот только статьи во всемирной сети тоже могут врать. В этом как раз и убеждается автор этого текста, анализируя аргументы, представленные на сайте, популярном среди антипрививочного движения.

-

4226В начале марта 2019 года публикация в журнале Science Translational Medicine сообщила о том, что ученым удалось успешно применить CAR T-клеточную терапию для лечения системной красной волчанки в мышиной модели заболевания. Как работает новое лечение и что это значит для пациентов с системной красной волчанкой?

-

534На этой неделе в номерах Nature и Science довольно много статей посвященных иммунологии. Во-первых, вы узнаете, как работает мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech. Во-вторых, прочтете, как иммунная система способствует поддержанию гомеостаза в кишечнике, какие иммунные реакции снижают патологию при болезни Альцгеймера, как не иммунные клетки справляются с бактериями и почему пожилые тяжелее болеют ковидом. Кроме того, вы найдете информацию о том, как мы реагируем в случае опасности, как организм обучается искать пищу и что пространственная память у птиц организована схоже с грызунами, хотя в эволюции эти животные разошлись миллионы лет назад.

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Исследования микробиома человека набирают популярность, но не только люди могут иметь богатый внутренний мир. Международная группа исследователей провела метагеномное исследование картин Леонардо да Винчи и была очень удивлена результатам. Более того, это помогло им выяснить кое-какие факты из прошлого этих картин... Стоп! Метагеномика для произведений искусства? Физика и молекулярная биология в помощь реставраторам? С этим нужно разобраться поподробнее.

-

В первом августовском выпуске SciNat вы узнаете, как секвенирование генома найденных останков афроамериканцев помогает восстановить родовую историю, почему первое место, занимаемое синим китом как самым большим животным, может занять другое млекопитающие, про новое время возникновения черных дыр, а также прочитаете новости из медицины и нейробиологии.

-

Продление жизни — это заветная мечта человечества. Биохимические исследования показали, что проблема старения организмов является чрезвычайно многогранной, и единая теория этого процесса до сих пор не выработана. Учёные из Нью-Джерси на мышах продемонстрировали, что «выключение» одного из белков, ответственных за реакцию на адреналин, — аденилатциклазы типа 5 — способно продлить жизнь и повысить устойчивость к стрессам.

-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Вывих — довольно распространенная травма. Риску чаще подвержены спортсмены, особенно те, кто соревнуется в боевых искусствах. Конечно, вывих — это не смертельно, но, во-первых — очень неприятно, а во-вторых — требует правильного лечения. В мире насекомых «быть спортсменом» — это обыденность, а не признак выдающихся способностей. Они умеют бегать, прыгать, плавать, летать, но самое удивительное — что при всем этом им вывихи не свойственны. В этом году механизм блокировки вывиха был открыт у жуков-лягушек Sagra femorata, обладающих гротескно увеличенными и видоизмененными задними ногами. Внимание ученых привлекла не только забавная внешность жуков, но и функционал их задних ног, которые могут отклоняться вертикально вверх для отпугивания хищников. Как их суставы терпят такое отношение?! ... Читайте продолжение в этой статье.

-

Важной составляющей ухода за зубами является их чистка. На магазинных полках — огромное количество паст, но покупателю не всегда очевидно, какая паста ему нужна и что в ней хорошего. Разобраться, какие функции выполняет тот или иной компонент и кому он полезен, станет легче с помощью этого краткого путеводителя по компонентам зубных паст и стоматолога-хирурга, к.м.н. Натальи Романенко.

-

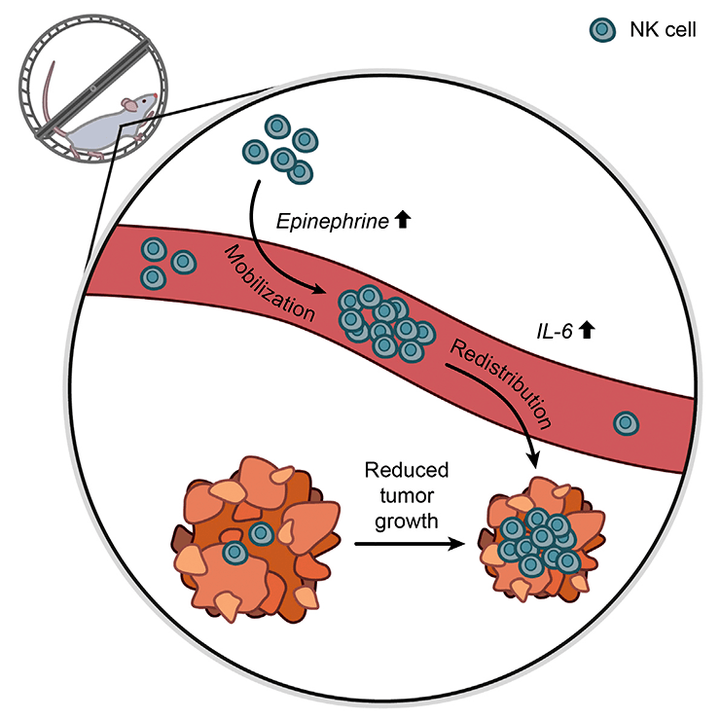

Спорт — обязательная составляющая здорового образа жизни. Всем известно положительное влияние спорта на сердечно-сосудистую систему и тонус мышц. Но в последние годы появляются сообщения о совсем неожиданных эффектах физических упражнений: спорт помогает при раке, психических расстройствах и нейродегенеративных заболеваниях.

-

В этом выпуске дайджеста комбинируем биологические работы из номера Nature #517(7536) от 29 января 2015 г. со свежими статьями, появившимися на сайте журнала: как тейлерии «хакнули» лейкоциты, нерибосомальные пептид-синтетазы, центр «навождения» в мозге, мутационный ландшафт нашего генома, эпигенетические лекарства, крышка черепа гоминиды 60000-летней давности и генетическое картирование рака шеи и головы.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин