-

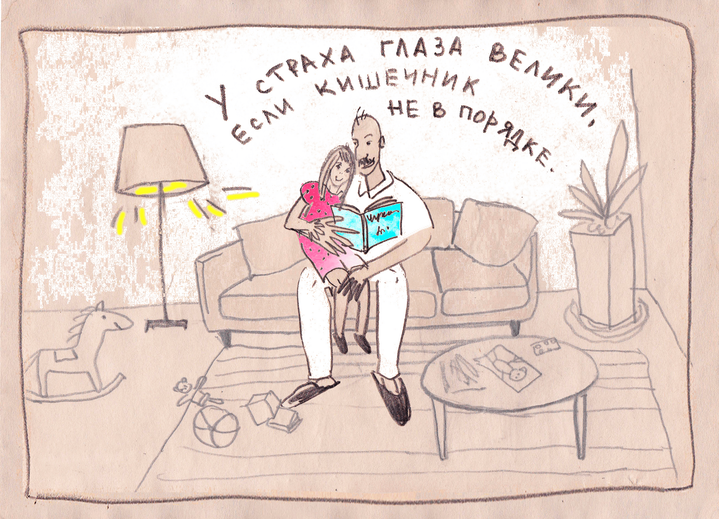

700Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Большинство из нас наверняка слышали крылатую фразу: «Все болезни от нервов». А как вам такое, хотя и довольно смелое, продолжение: «Все болезни от нервов, а нервы — от нарушений в микробиоме кишечника»? «Но ведь мозг всему голова!» — возразите вы. Однако исследования последних десятилетий все больше подтверждают немалое влияние кишечника, а точнее его «обитателей» — микробиома, на работу мозга. В комиксе после прочтения стихотворения К.И. Чуковского «Закаляка» у девочки возник занимательный вопрос, который стал поводом для отца поделиться знаниями о влиянии микробиома на силу страха.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: В организме взрослого человека насчитывается порядка триллиона Т-лимфоцитов, задача которых — защитить нас от инфекций и онкологических заболеваний. Задача эта невероятно сложная, так как различных вирусов, бактерий и других паразитов очень много, равно как и мутаций, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. Кроме того, паразиты умело эволюционируют, меняют хозяев — постоянно появляются новые угрозы. Таким образом, заложить в наш организм защитную реакцию к каждому отдельному патогену оказывается невозможно, да и не хватило бы для этого емкости генома. Здесь мы расскажем о том, как адаптивный иммунитет решает эту непростую задачу, а также о том, как мы можем за этим наблюдать.

-

289В первом SciNat за декабрь 2022 года вы узнаете про создание карты рецепторов у людей, про похищение CRISPR фагами, про муравьиное молоко, очередное открытие, перевернувшее взгляд на эволюционную историю птиц, про то, как можно проследить историю клеточных контактов и неутешительные вести о вспышках холеры и обезьяньей оспы.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Головной мозг, наверное, самый удивительный орган человеческого тела, устройство и функционирование которого до сих пор вызывает у ученых множество вопросов. Как формируется феномен сознания, что такое свобода воли с биологической точки зрения, как мозг воспринимает и интерпретирует слова и предложения? Такой список можно продолжать до бесконечности. Хотя этот орган у человека особенно интересен в своем современном состоянии, сегодня хотелось бы поговорить о пути, которым ему пришлось пройти, чтобы сделать нас самыми разумными существами на Земле, и посмотреть на этот путь глазами антропологов и молекулярных биологов.

-

Двухтомник Станислава Дробышевского «Достающее звено» — находка для желающих узнать об антропогенезе с самого его начала и до настоящего времени. Но подойдёт она не каждому — для продуктивного чтения нужно быть хотя бы немного подкованным в эволюции человека и биологии вообще. Автор порой с непринуждённой лёгкостью и шутками, а порой уходя в сложную для понимания узкоспециальную терминологию и начиная перечислять множество латинских названий, повествует об антропогенезе. Эти переходы от одного стиля к другому затрудняют восприятие прочитанного. Антропогенез в книге рассматривается на довольно протяжённом интервале: здесь есть сведения и о появлении жизни на Земле, и о «переходных звеньях», и даже совсем кратко обсуждается предполагаемое будущее человечества. Помимо биологической грани эволюции человека, автор рассказывает об эволюции живого мира вообще, антропологии, генетике, культурных революциях и их влиянии на антропогенез. Именно поэтому у читателя формируется наиболее полное понимание этого процесса, в который вовлечено множество зависящих друг от друга факторов и событий.

-

Впечатляющие успехи CAR-T лимфоцитов в лечении гемобластозов привлекли внимание медицинских специалистов и широкой общественности, но постоянно возникает вопрос: а можно ли и другие иммунные клетки поставить на борьбу с раком? В этой области сегодня нам много обещают так называемые естественные киллеры — клетки, способные преодолеть ограничения Т-клеточного лечения и стать новым словом в иммунотерапии онкологических заболеваний. Рассказываем о них в продолжении пецпроекта по генной и клеточной терапии.

-

Лаборатория компьютерного дизайна материалов МФТИ под руководством известного российского ученого Артема Ромаевича Оганова занимается предсказанием кристаллических структур. Ученые, обладая уникальным инструментом для теоретического анализа вещества, работают над колоссальным множеством проектов. Они ищут новые полезные материалы, исследуют содержимое земных недр и других планет, улучшают лекарства и решают задачи по предсказанию структуры белков. В лаборатории трудится большой интернациональный коллектив, часть направлений работы которого описана в этой статье.

-

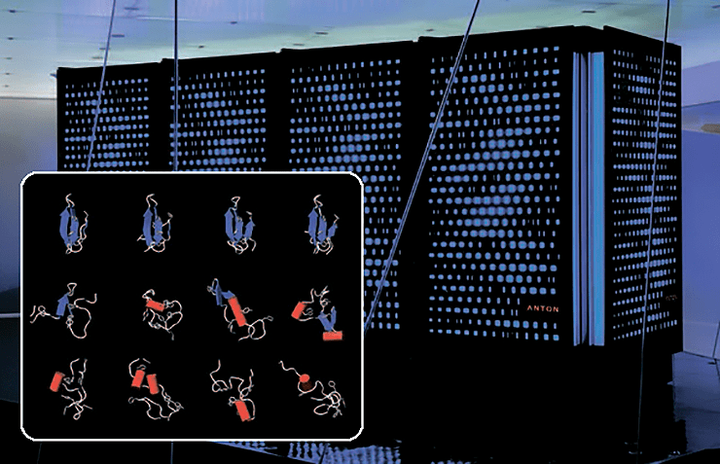

Миллиардер Давид Шоу (David Shaw) в исследовательском центре имени себя с командой сотрудников собрал компьютер Anton, разработанный специально под расчеты молекулярной динамики (МД) биологических молекул, и с его помощью провёл расчет динамики нескольких небольших белков длительностью в миллисекунду. Хотя для «непосвящённых» эта цифра может показаться смехотворной, никогда ещё планка вычислительных экспериментов в молекулярной биологии не была установлена столь высоко.

-

571Давно интересовались, что такое нейроэкономика и действительно ли можно заменить воспоминания? Или как помогают эксперименты на животных разобраться в тайнах человеческого мозга? Читайте третью книгу Аси Казанцевой «Мозг материален: О пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания человеческого поведения»!

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин