-

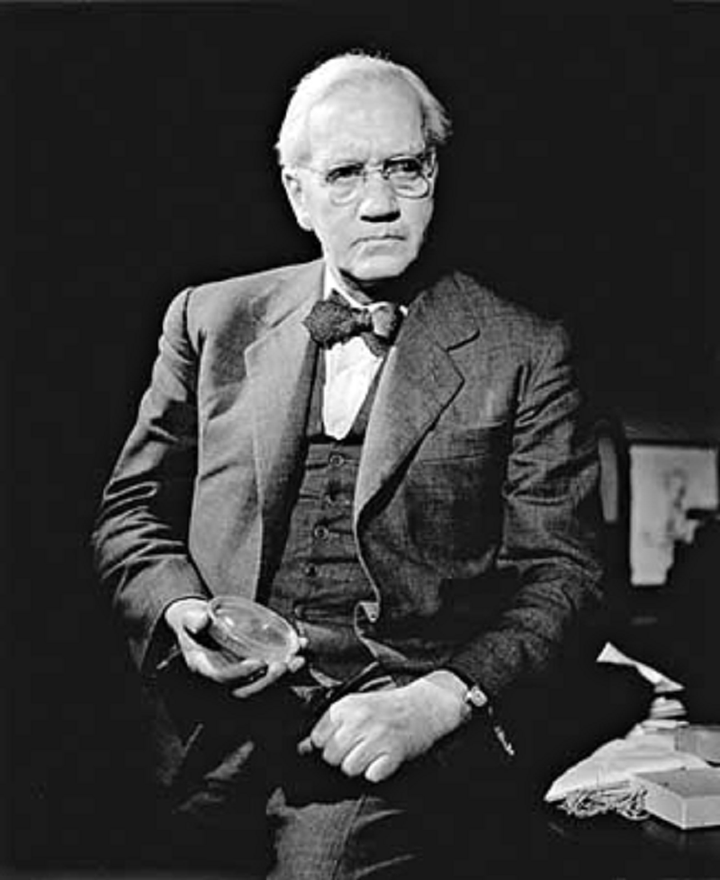

В 1999 году в ожидании конца XX века и второго тысячелетия любили подводить итоги века уходящего — составляли списки важнейших событий, знаковых фигур... Так появился и список журнала Time — TIME 100: Heroes & Icons of the 20th Century. В нем были и братья Райт, и создатель Всемирной сети Тим Бернерс-Ли, и семейство Лики, «состарившее» австралопитеков и прямохождение, и, разумеется, Альберт Эйнштейн. Достойное место в списке занял и нобелевский лауреат 1945 г. по физиологии и медицине, однофамилец величайшего автора шпионских романов, создателя самого известного супергероя XX века Джеймса Бонда. Поняли, о ком речь? Конечно, наш сегодняшний герой — сэр Александр Флеминг, спасший миллионы жизней и навсегда изменивший структуру современной медицины открытием первого антибиотика — пенициллина. Формулировка Нобелевского комитета: «за открытие пенициллина и его лечебного эффекта при разнообразных инфекционных заболеваниях».

-

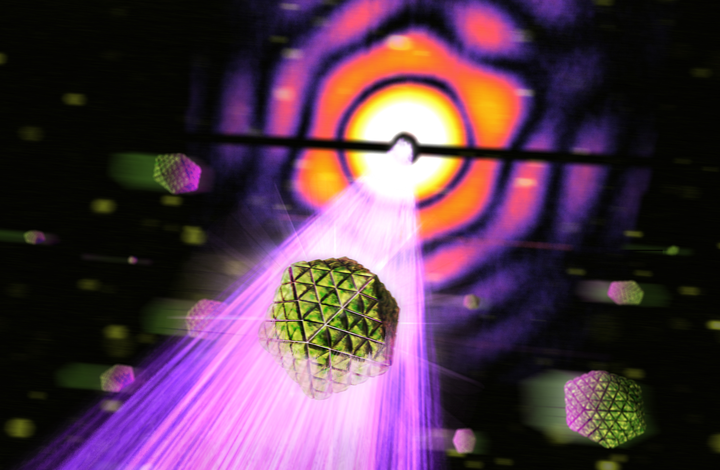

Метод рентгеноструктурного анализа до сих пор является «золотым стандартом» в исследовании пространственной организации биополимеров, в частности белков. Несмотря на это, он не лишен существенных недостатков и ограничений: необходимые кристаллы трудно получать, кристаллизуемые молекулы обычно помещают в условия, далекие от таковых в клетке (температура, ионная сила и т. п.), получаемая структура зачастую является «средним по палате», а информация о подвижности молекул и вовсе напрямую недоступна. Однако новые фемтосекундные рентгеновские лазеры сулят истинный переворот в области структурной биологии. Возможно, в скором будущем кристаллизовать и вовсе не придется, а исследователи будут снимать «кино» про единичные молекулы с атомарным разрешением.

-

338С наступлением осени мировые журналы несут нам больше новых знаний, чем обычно! Например, Science порадует спецвыпуском по взаимовлиянию науки и технологий, который и иллюстрирует их обложка. Помимо этого, вы прочтете о борьбе с вирусом желтой лихорадки, половой дифференциации нервной системы нематод и том, на эволюцию размера какого органа млекопитающих дала намек кладка яиц звероящеров. Кроме того, были сделаны важные шаги на пути к восстановлению поврежденного спинного мозга и излечению от миодистрофии. Подробности в тексте!

-

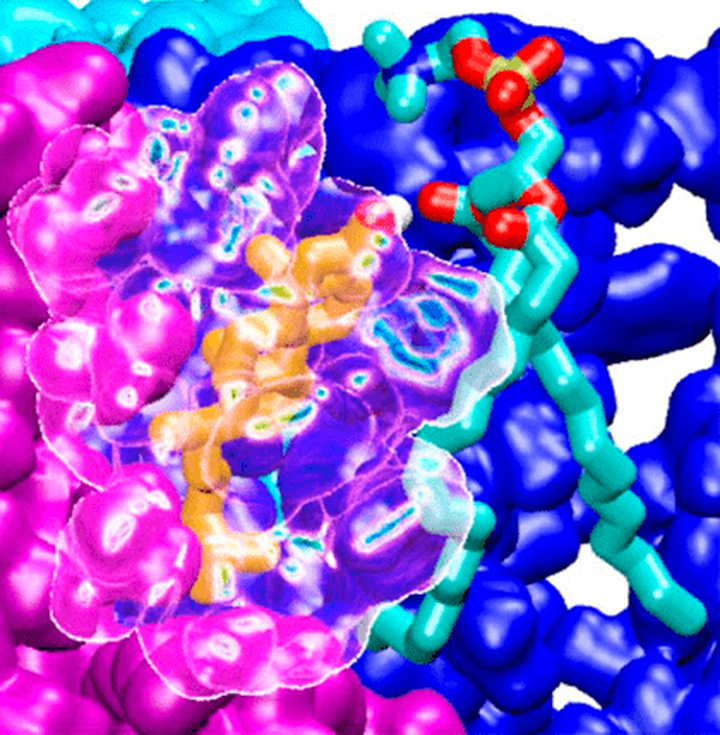

Многие наслышаны о вреде холестерина, содержащегося в продуктах, которые мы потребляем. Так ли уж вредна эта молекула для нашего организма? Холестерол (он же холестерин) и его производные являются важными компонентами клеточных мембран, особенно если речь заходит о нервной ткани. Недавно было опубликовано исследование, в котором обнаружена необычная функция холестерола. Оказывается, он способен связываться с холинергическими рецепторами, влияя при этом на их пространственную структуру. Кроме того, были обнаружены специфические сайты связывания холестерола. Это позволяет по-новому взглянуть на его роль в функционировании нервной ткани.

-

Комикс на конкурс «био/мол/текст»: Услышав фразу «человек болен раком», мы понимаем, что рак — это сложно, и лечить раковые заболевания трудно. Клетки человеческого организма работают по определенной программе, которая с самого рождения человека заложена в их геноме. Со временем в клетке начинают появляться мутации, какие-то из них может ликвидировать система репарации, а какие-то остаются незамеченными и начинают накапливаться. При большом количестве мутаций клетка может либо погибнуть путем апоптоза, либо стать злокачественной. Злокачественная клетка делится независимо от факторов роста — это влечет за собой усиленные энерготраты и использование ресурсов организма. Клетки делятся постоянно, а свободного места не прибавляется — раковые опухоли начинают прорастать в здоровые ткани и тем самым вызывают болевой синдром. И вместе с этим злокачественные клетки генетически нестабильны на протяжении всей своей жизни. Все эти особенности опухолевых клеток определяют специфику и трудность лечения рака.

-

Иммунология — одна из самых «прикладных» и «практичных» биологических дисциплин, и эпидемия COVID-19 позволила лишний раз в этом убедиться. Одновременно это, пожалуй, один из самых сложных разделов науки о живом. В реализации иммунного ответа задействованы десятки разных типов клеток; сотни белков-лигандов: цитокинов, хемокинов; тысячи генов. Приложение методов системной биологии к решению иммунологических задач породило самостоятельную дисциплину — системную иммунологию. В третьей статье цикла «Пятерка по системной биологии» мы увидим, как методы системной биологии помогают разобраться в фундаментальных и прикладных аспектах Т-клеточного ответа.

-

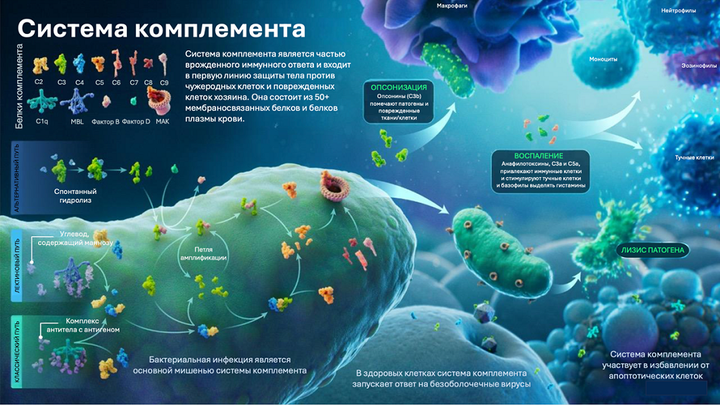

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Система комплемента — важная часть врожденного иммунного ответа, одна из первых включающаяся в защиту. В систему комплемента входят более 50 белков плазмы крови, которые в основном синтезируются в печени, и мембраносвязанных белков. Действие системы комплемента основано на каскаде протеолитических реакций, и результатом является лизис патогенных клеток, индукция воспаления и привлечение фагоцитов в место инфекции. Активность системы комплемента в норме строго регулируется организмом. Относительно недавно была создана и сейчас активно развивается концепция комплосомы — внутриклеточного комплемента, который оказывает влияние на метаболизм и поведение клеток, и его функции внутри клетки выходят за пределы традиционных представлений о системе комплемента.

-

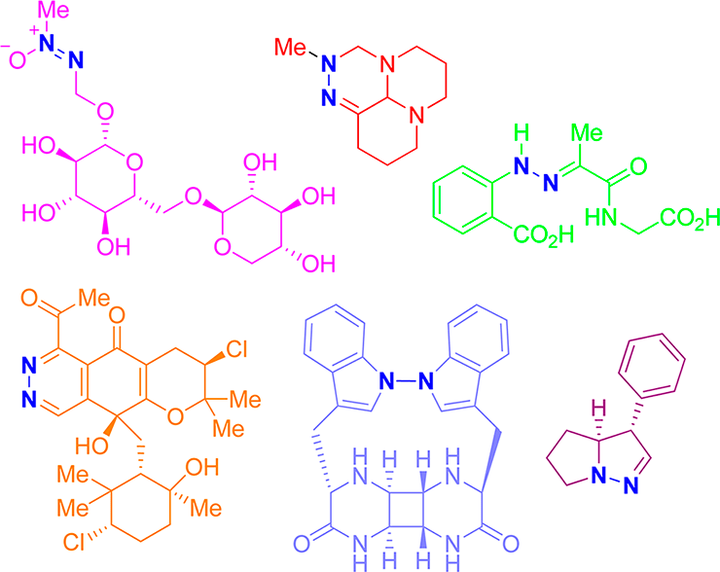

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мы привыкли интуитивно подразделять химические вещества на природные и не встречающиеся в природе. Конечно, с самого начала было известно, что эта классификация условная. И тем не менее она прочно вошла в наши представления. Поэтому даже от людей с учеными степенями нередко можно услышать фразы вроде «Биодеструкция фенола в природе невозможна». Данная статья ставит задачу показать читателю возможности живых организмов по синтезу и накоплению веществ, традиционно рассматриваемых в качестве «не встречающихся в природе». Немного касается она и биодеструкции некоторых таких соединений. А основной вывод в том, что под давлением фактов представления о природных веществах рано или поздно будут пересматриваться.

-

972Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Такой удивительный феномен, как фантомная конечность, не только представляет еще одну загадку работы нашего мозга, но и является огромной проблемой для людей, испытывающих серьезные болевые ощущения. В данной статье мы разберемся, что это за феномен, какие мозговые механизмы стоят за ним и как помочь людям, которым несуществующая конечность доставляет огромный дискомфорт.

-

Эта статья завершает наш спецпроект по псориазу. Теперь, когда мы уже знакомы с особенностями развития этой патологии, пришло время разобраться с ее лечением. Поиски лекарства для полной и безоговорочной победы над этой болезнью пока не увенчались успехом, но привели к появлению множества терапевтических подходов, позволяющих держать ее в узде. Познакомимся с преимуществами и недостатками основных способов лечения псориаза и попытаемся разобраться, как они работают.

-

Всем известен «стандарт» женской красоты — 90–60–90. Особенно «пугающей» цифрой из этой тройки кажется 60, а именно — обхват талии. Для достижения желанных 40 кило многие девушки сидят на жёстких диетах, ограничивают себя в еде и радуются каждому ушедшему килограмму. Стоп, девушки! Остановитесь! Ведь недавнее открытие показало — клетки, присутствующие в жировой ткани, важны для иммунитета и защищают нас от инфекций (в частности, от золотистого стафилококка). Интересно? Тогда читайте дальше!

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин