-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: С течением времени загрязнение окружающей среды химическими продуктами производств становится все более острой проблемой. Но сама природа миллиарды лет оттачивала эффективный способ переработки ядовитых и трудноусваиваемых веществ. Вездесущие микробы — и не только они — неусыпно стоят на страже чистоты и баланса биосферы, постоянно готовые переработать опасный отход во что-то безвредное и пригодное для дальнейшего использования. Биодеградация — природное явление, столь же древнее, как сама жизнь на Земле. Но теперь настало время применять ее для спасения планеты от вреда, который мы, люди, в конечном итоге причиняем самим себе. Сама по себе биодеградация — это, безусловно, сугубо прикладное направление науки. Однако она опирается на фундамент микробной метаболомики, беспрестанно эволюционирующей и бесконечно многообразной. В статье понемногу рассказано обо всем этом.

-

2575Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: При болезни Бехтерева собственный иммунитет разрушает суставы, медленно приводя к их окостенению. Пациентам приходится справляться с постоянными болями и ежедневно бороться за сохранение активного образа жизни. Болезнь считалась неизлечимой. В этой статье мы расскажем о своей работе, в результате которой была разработана новая терапия, направленная на первопричину (а не симптомы!) заболевания, о первом получившем ее пациенте и о возможностях применения этого подхода для лечения других заболеваний. Научная публикация по работе вышла в журнале Nature Medicine.

-

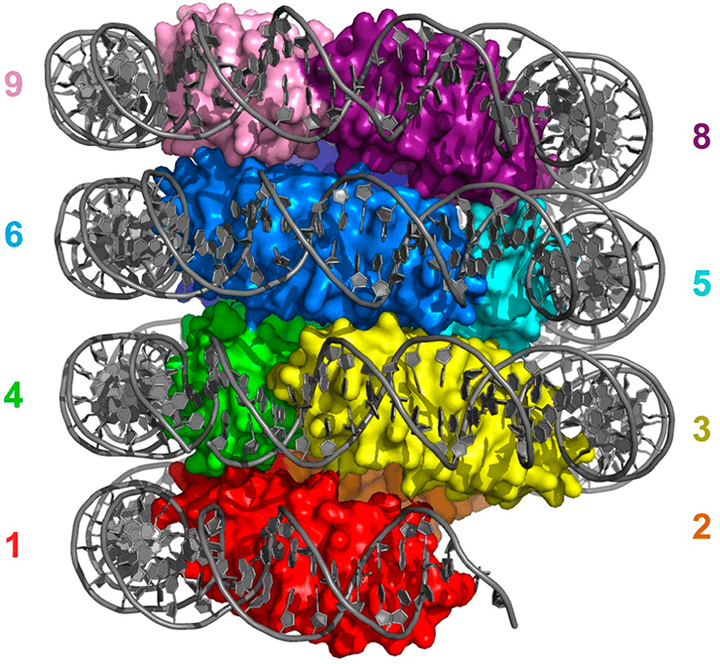

Археи, несмотря на то, что не имеют оформленного ядра, по очень многим признакам гораздо больше похожи на эукариот, чем на бактерий. В частности, их геномная ДНК упакована и компактизирована с помощью гистонов, как у эукариот. Однако гистоны эти весьма своеобразны (как, наверное, и всё у архей): в отличие от гистонов эукариот, они не формируют стабильные октамерные нуклеосомы, хотя третичные структуры гистонов архей и эукариот очень похожи. Последние исследования свидетельствуют, что «нуклеосомы» архей не имеют фиксированного размера и состоят из различного числа димеров гистонов, причем плотность упаковки ДНК с помощью таких вариабельных нуклеосом напрямую связана с репрессией транскрипции связанного с ними участка ДНК. Что наиболее удивительно, длина нуклеосом архей, похоже, может быть практически неограниченной, за что исследователи назвали их гипернуклеосомами. Впрочем, с помощью биоинформатического анализа у некоторых архей удалось найти гистоны с сильно отличающейся от остальных аминокислотной последовательностью, которые, по-видимому, неспособны формировать гипернуклеосомы. Наконец, у некоторых архей есть гистоны с N- и C-концевыми хвостами, которые похожи на хвосты гистонов эукариот и тоже могут подвергаться посттрансляционным модификациям. Так каковы же они, гистоны архей, и как устроен хроматин архей? В статье мы постараемся ответить на эти вопросы.

-

418Путь к пониманию фундаментальных основ работы мозга действительно извилист и непрост. Мэтью Кобб проведет читателя по этому пути, покажет все закоулки и тайные тропы. Будьте готовы к знакомству с серьезным фундаментальным трудом, способным стать учебником по истории нейробиологии и помочь по-новому взглянуть на проблемы, окружающие самый загадочный орган нашего тела.

-

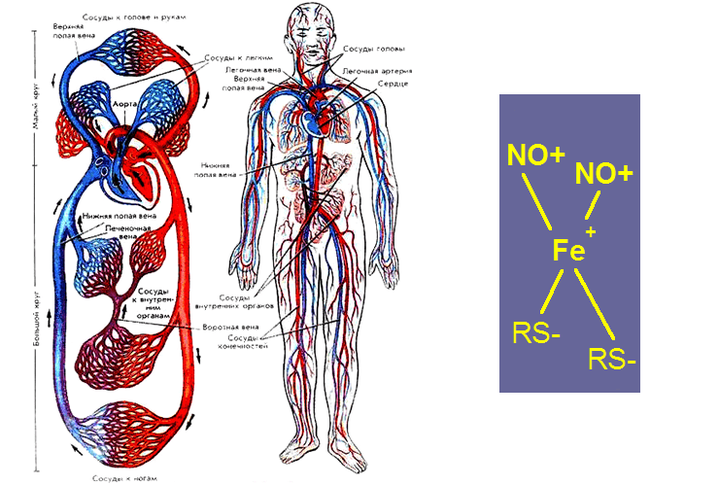

2357Статья на конкурс «био/мол/текст»: Многим хорошо знаком препарат нитроглицерин. Его применяют для профилактики и лечения приступов стенокардии. Сосудорасширяющее действие нитроглицерина связано с оксидом азота (NO), образующимся при его восстановлении в организме. Нитроглицерин можно заменить более эффективным веществом — динитрозильными комплексами железа с глутатионовыми лигандами (ДНКЖ) [(GS)2Fe(NO)2]. Эти комплексы открыли 50 лет назад и только сейчас на их основе создали фармакологический препарат «Оксаком». ДНКЖ имитируют регуляторное действие NO и являются формой запасания и транспорта NO. В экспериментах ДНКЖ показали мощное и длительное сосудорасширяющее действие. Это их свойство в сочетании с низкими эффективными дозами делает ДНКЖ уникальными донорами NO. К тому же ДНКЖ с глутатионовыми лигандами являются природным веществом, абсолютно естественным для нашего организма. О том, как были обнаружены данные комплексы, как они устроены и как работают, можно узнать, прочитав нашу статью.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Гепатит Е — заболевание печени, считающееся эндемичным для тропических стран, — готово покорять новые горизонты! Генотипы вируса, ранее характерные только для животных, преодолевают межвидовые барьеры и теперь способны заразить и человека. Так может ли не особо опасное на первый взгляд заболевание представлять реальную угрозу, и что по этому поводу думают ученые?

-

307Авторитетные научные журналы на этой недел радуют нас хорошими новостями. В Nature пишут о нейронных путях, благодаря которым можно контролировать тревожность, о том, что в низкой продуктивности вполне может быть виноват климат, и о том, что успешное лечение лейкемии с помощью редактирования ДНК, вероятно, пробьет дорогу для более широкого применения этих перспективных технологий. В Science сообщают о находке самого древнего мозга, о новом методе искуственного фотосинтеза и о создании российского геномного проекта.

-

Животные воспринимают свет и реагируют на различные физические и химические сигналы с помощью интегральных белков клеточной мембраны, принадлежащих к семейству G-белоксопряжённыхрецепторов. Под действием этих сигналов рецептор «переключается» из неактивной формы в активированную, способную связывать G-белок и инициализировать внутриклеточные биохимические каскады. Менее десяти лет назад учёным удалось расшифровать пространственное строение одного из таких рецепторов — родопсина, — однако эта структура соответствовала неактивной форме белкá и не могла дать информации об активации рецептора. Недавно, после массы затраченных усилий, учёным удалось получить структуру активной формы родопсина и приблизиться, наконец, к пониманию молекулярных основ перехода рецепторов в активную форму.

-

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Эти исследователи десятилетиями изучали перспективы использования вакцин на основе мРНК и изобрели способ модификации РНК, благодаря которому создание таких вакцин стало возможно. Их работы легли в основу самых современных прививок против «прославившегося» COVID-19 — знаменитых Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna. (В скобках отметим, что, хотя последняя пандемия и принесла нам целый букет действенных вакцин — тот же «Спутник V», — но именно мРНК-вакцины по праву считаются самыми инновационными.)

-

429Научные новости второй недели октября богаты интересными исследованиями в области эволюции и антропологии. Из нашего дайджеста и, конечно, из статей нового выпуска Science, вы сможете узнать, когда на самом деле человеком была освоена Северная Америка, а исследования из Nature подробно расскажут про типы полета насекомых и о том, как они «включались» и «выключались» в процессе эволюции. Нельзя не отметить и новую стратегию иммунотерапии, уже показывающую многообещающие результаты; а в изучении патологий хрящевых тканей еще один шаг сделало исследование, показавшее неожиданную роль привычного нам гемоглобина. Обо всем этом можно прочесть в новых выпусках научных медиагигантов и, конечно, в нашем воскресном дайджесте.

-

В клетке существует специальный механизм, поддерживающий целостность генетической информации. Ультрафиолетовые лучи могут разрушать азотистые основания, входящие в состав ДНК, и служить причиной образования одно- или двухцепочечных разрывов (ДЦР) в этой молекуле. Механизм «залечивания» (репарации) ДНК восстанавливает status quo и является совершенно необходимым для жизни клетки. Нарушения в механизме репарации ДНК служат причиной серьезных заболеваний, таких как пигментная ксеродерма и рак кожи. Оказывается, РНК может служить матрицей для синтеза ДНК во время устранения двухцепочечных разрывов в хромосомной ДНК дрожжей.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин