-

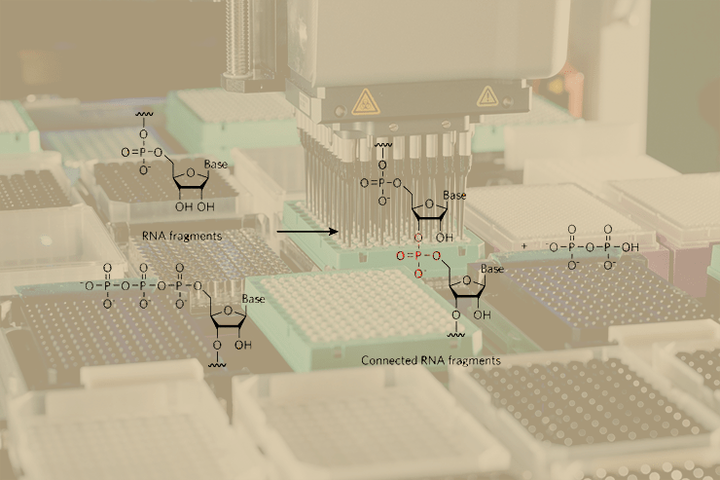

Тысячи ферментов — приемуществено белковых катализаторов биохимических реакций в живой клетке — созданы природой за миллионы лет в процессе эволюции. По сравнению с ней попытки учёных, занимающихся дизайном новых ферментов в лаборатории, выглядят пока, мягко говоря, примитивно. Залогом их успеха является использование тактики, присущей самой эволюции.

-

«Время генома» — книга практикующего врача-генетика Стивена Монро Липкина и научного журналиста Джона Луома, которую с уверенностью можно назвать гидом в современную медицинскую генетику и криминалистику. Погружаясь в истории из врачебной практики, читатель узнаёт основы генетики и молекулярной биологии, сведения о современных методах расшифровки и анализа геномов. Не забывают авторы рассказать и о внутренних переживаниях пациентов и влиянии человеческого фактора в моменты, когда необходимо принять ответственное решение. Каждая история напоминает небольшой детектив, но самое захватывающее начинается, когда авторы приступают к рассказам о применении генетических методов в криминалистике, где порой только генетика и помогает восстановить справедливость. Примечательно, что эта книга — не ода генетическим методам, и в ней без прикрас указываются их проблемные стороны, включая не только методологические, но и биоэтические и философские.

-

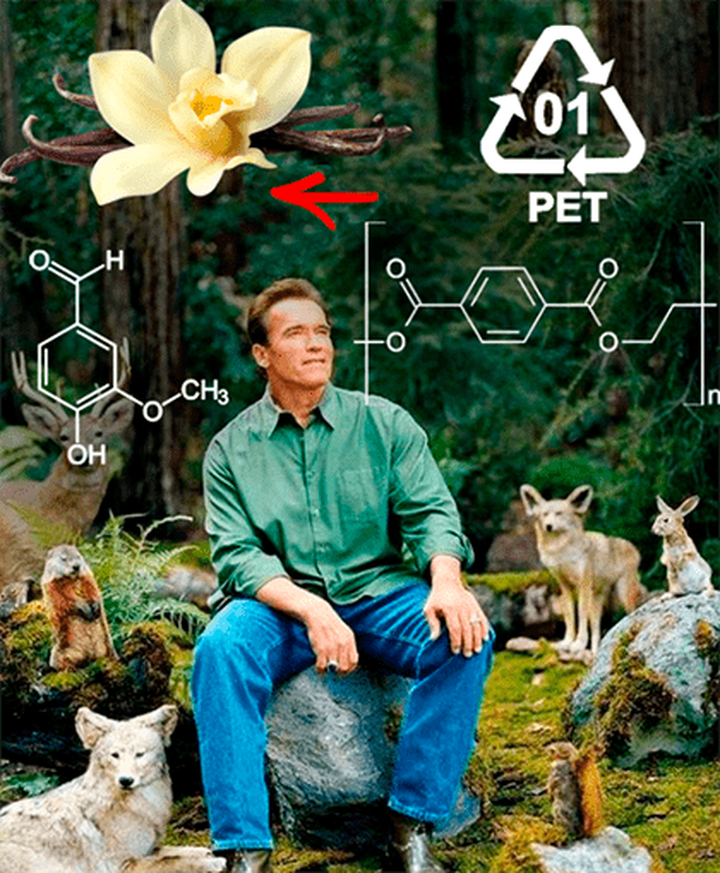

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Проблема накопления ксенобиотиков чрезвычайно актуальна в наши дни, и, хотя нам давно известно о технологиях их деградации, такие способы в основном сосредоточены на переработке и получении большего количества того же вещества. Авторы статьи 2021 года предложили новый, экономически выгодный способ борьбы с вездесущими пластиковыми отходами, о котором и пойдет речь в данной статье.

-

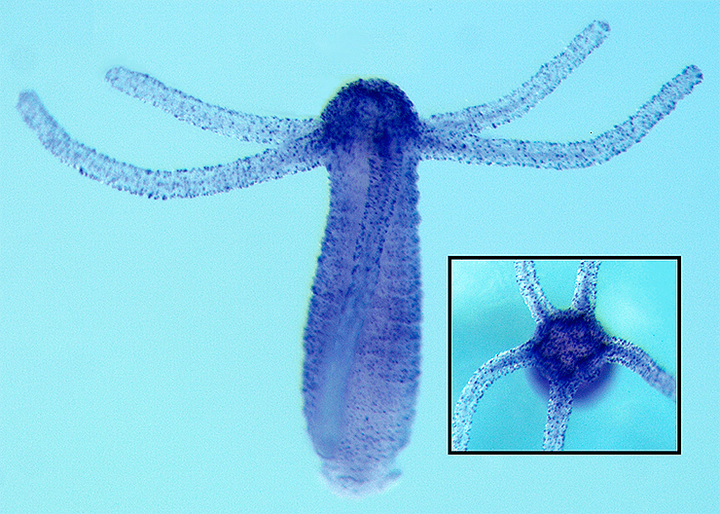

Противники теории эволюции часто заявляют, что случайные изменения способны лишь разрушить какую-либо функцию организма, но не создать новую. Однако начинают появляться исследования, аккуратно показывающие, как именно могли возникнуть новые системы в процессе развития живого мира. Мало того: учёным, похоже, удалось «отследить» возникновение зрения, часто приводимого креационистами как пример системы, возникновение которой в результате последовательного развития невозможно.

-

Современные работы о появлении в ДНК короткоживущих неканонических пар нуклеотидов оценивают их время жизни в 0,1–10 мс. Эти пары могут быть представлены в том числе редкими таутомерами. Недавня теоретическая статья Джима Аль-Халили и соавторов утверждает, что любые таутомеры в ДНК должны неправдоподобно быстро разваливаться, а протон водородной связи должен постоянно туннелировать между комплементарными нуклеотидами. Потребность опровергнуть английских ученых заставила меня написать продолжение нашей прошлогодней публикации. Чтобы было не скучно читать, я постарался написать о роли квантовой физики и роли физиков в понимании таутомерных свойств ДНК и РНК.

-

Во всем мире множество людей страдает от дегенеративных поражений сетчатки, которые приводят к полной потере зрения. Однако современные научные достижения дают надежду на то, что в будущем создание кибернетических протезов этого «тонкого» органа станет повседневной операцией. Технологии оптогенетической инженерии позволяют сделать чувствительными к свету не деградировавшие клетки-фоторецепторы, а лежащие глубже ганглионарные клетки, а носимый микрокомпьютер с голографическим передатчиком будет транслировать им закодированный сигнал, имитирующий «выдачу» утерянной сетчатки.

-

Генетический вариант, найденный у аборигенов Новой Гвинеи, в эксперименте помог защитить мышей от всех известных прионных заболеваний, в том числе от недавно обнаруженных особо опасных штаммов прионов, вызывающих неклассическую болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Чем выше была доля мутантного белка, нарабатываемого у подопытных мышей, тем лучше была их защита. У мышей с двумя мутантными аллелями, то есть производящих только мутантный белок, вырабатывался полный иммунитет ко всем исследованным прионным болезням.

-

Вирусы похожи на идеальное оружие: смертоносные, незаметные, изменчивые, но в то же время просто устроенные. Найти изъяны их защиты не так-то легко. Их гораздо сложнее обезвредить, чем бактерии, против которых разработали множество лекарств. И всё-таки ахиллесова пята у вирусов есть. Более того, они сами выдают ее клеткам, обеспечивающим врожденный иммунитет для млекопитающих. Это вторичный посредник циклический гуанозинмонофосфат-аденозинмонофосфат (cGAMP), который «переезжает» вместе со своими незадачливыми хозяевами в каждую заново зараженную клетку.

-

Ревматоидным артритом болеют миллионы человек по всему миру, но в качестве лечения мы можем предложить пациенту только симптоматическую помощь. Остановить или замедлить разрушение суставов и сделать жизнь пациентов максимально комфортной — вот задачи, которые стоят перед научным и медицинским сообществом. Но для этого необходимо глубокое понимание биологии процесса, сковывающего движения пациентов. В этой статье мы попробуем разобраться в медицинских, биологических и социальных вопросах, которые задает нам ревматоидный артрит.

-

445Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Глиссирование, скольжение по водной глади на большой скорости — это наиболее эффективный на сегодняшний день способ быстрого передвижения по воде. Но у него есть свои минусы. В состояние глиссирования сложно войти. Нужно потратить много топлива, чтобы разогнать лодку или катер до нужной скорости. Ровно по этой причине сложно представить сухогруз или танкер, который стремительно летит по волнам в состоянии глиссирования. Но есть и другой способ скользить по воде, не утопая в ней — использовать ее поверхностное натяжение. Яркий пример — водомерки, которые, как конькобежцы, скользят по бескрайней водной глади. Но так ли прост этот прием? Как его осуществить и перенести на технику? Читайте в этой статье.

-

228Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В живых организмах образуется огромное количество веществ. Одни вещества идут на постройку клеток и регуляцию процессов в них, другие являются ненужными и выбрасываются наружу, третьи представляют определенную угрозу для организма и нуждаются в немедленной нейтрализации или выделении. Но есть и такие необычные вещества, которые относятся сразу к нескольким группам. Такими веществами являются активные формы кислорода (АФК). С одной стороны, они образуются в митохондриях как побочные продукты, с другой стороны, они также необходимы в регуляции жизнедеятельности клеток. Однако у активных форм есть и темная сторона, а именно — они могут проявлять активное участие в развитии злокачественных заболеваний. В данном обзоре будет рассмотрено, насколько АФК являются «надежными друзьями» для раковых клеток, и каким образом их «помощь другу» может иметь обратный эффект.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин