-

16316Статья на конкурс «био/мол/текст»: Мобильные элементы генома прокариот обсуждаются в отечественных научных и научно-популярных изданиях незаслуженно редко. Однако именно эти агенты распространяют в популяциях микроорганизмов устойчивость к физическим и химическим факторам, в том числе ультрафиолету и антибиотикам. Или дарят приютившим их клеткам селективные преимущества, кодируя метаболические пути и факторы патогенности. Эти «путешественники» преодолевают не только межклеточные и межвидовые границы, но даже междоменные, перетаскивая с собой внушительный багаж ценной генетической информации. Прокариотический мобилом поразительно мозаичен, сложно стратифицирован и напоминает своеобразный «парк юрского периода», предоставляя возможность исследовать ранние этапы эволюции механизмов наследственности и изменчивости.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Клетки иммунной системы путешествуют по лимфе и кровотоку в поисках антигена, который можно распознать и начать защитную иммунную реакцию. Но значительная часть Т-лимфоцитов находится не в крови и не в лимфоузлах, а в органах, не относящихся к иммунной системе. Эта статья рассказывает, чем заняты резидентные Т-клетки тканей, как они туда попадают и какие преимущества для медицины может дать их изучение.

-

«В глубине души» — это выражение мы используем в случае, когда говорим о каких-то представлениях, лежащих в основе нашего мировосприятия. Порой мы не всегда готовы с ними согласиться, но знаем, что они верны и влияют на нашу жизнь. В глубине нашего мозга находится скопление нервных клеток, которое влияет на нас: изменяет память, внимание, поведение. Отростки этих нейронов устремляются к различным отделам коры, чтобы на месте из синапсов выделилось вещество со знакомым нам названием — норадреналин.

-

Антитело — это молекула, без которой невозможно представить современную науку и медицину. Она играет ключевую роль как во многих методиках экспериментальной науки, так и при диагностике различных заболеваний. Лекарства на основе антител изменили облик фарминдустрии и продолжают будоражить мир всё новыми и новыми перспективами. Между тем, эта область знаний проделала сложный и увлекательный путь, в котором рука об руку шли фундаментальная и прикладная науки, над которой работали гениальные исследователи и где совершались воистину великие открытия. Мы расскажем об основных вехах изучения антител, а также об их применении в медицине и науке. Данная статья открывает цикл работ, посвященных моноклональным антителам.

-

Мы продолжаем наш спецпроект по псориазу. Составить общее представление об этом распространенном заболевании позволяет первая статья цикла. А в этот раз мы расскажем о молекулярных механизмах, из-за которых возникают псориатические высыпания, о тонких взаимодействиях между клетками кожи и иммунными клетками, приводящих к развитию болезни, о молекулах, с помощью которых клетки передают друг другу сигналы об опасности, и о молекулярных шрамах, которые заметны в клетках кожи даже тогда, когда, казалось бы, все симптомы заболевания исчезли.

-

14101Статья на конкурс «био/мол/текст»: Аллополиплоидия, или объединение чужеродных геномов в одном ядре, — чрезвычайно распространенный феномен среди высших растений. Чтобы понять механизмы этого явления, ученые научились его моделировать путем создания синтетических аллополиплоидов. В данном обзоре представлены современные данные, касающиеся путей реорганизации геномов аллополиплоидов, начиная с самых ранних стадий их формирования.

-

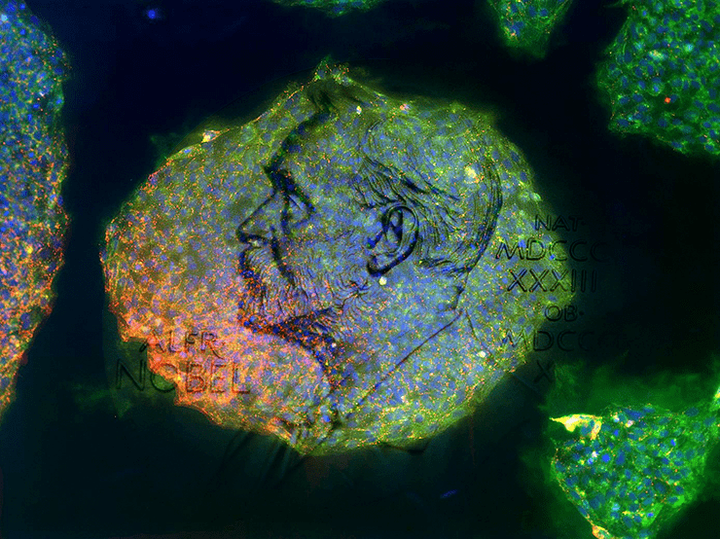

Эмбриологи в первой половине XX века считали, что клетка — она как человек: в «детстве» (недифференцированном состоянии) все дороги открыты, а «взрослой» специализированной клетке обратного пути уже нет. В 2012 году Нобелевская премия по физиологии и медицине вручена за опровержение этой догмы: Джон Гардон и Шинья Яманака награждены «за открытие факта, что зрелые клетки могут быть „перепрограммированы“ обратно в плюрипотентное состояние».

-

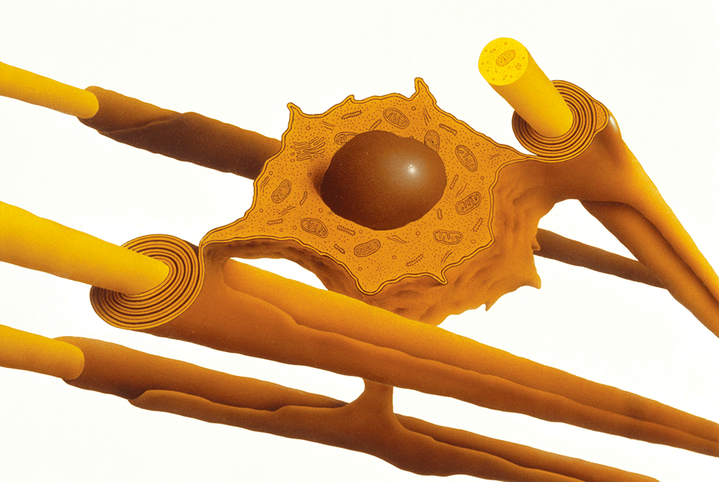

Очень часто при описании нервной системы используются «электрические» термины: например, нервы сравниваются с проводами. Это потому, что по нервному волокну действительно перемещается электрический сигнал. Каждому из нас известно, что оголенный провод опасен, ведь он бьет током, и по этой причине люди пользуются изоляционными материалами, не проводящими электричество. Природе тоже не чужда техника безопасности, и нервные «провода» она обматывает своим собственным изолирующим материалом — миелином.

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Современное понимание микроскопии уже давно вышло за рамки классического представления об оптических приборах, позволяющих более детально рассмотреть объект. В течение XX века были разработаны новые подходы визуализации, позволившие ученым заглянуть в наномир и даже увидеть отдельные атомы и молекулы. Одним из таких методов является сканирующая зондовая микроскопия, которая с каждым годом находит все большее примение не только в материаловедении, но и при исследовании самых разных биологических объектов.

-

15881Статья на конкурс «био/мол/текст»: Необходимым условием жизнедеятельности многоклеточного организма являются межклеточные взаимосвязи, позволяющие скоординировать общие биохимические процессы. Для осуществления такой координации, дающей возможность сообществу клеток контролировать поведение ее частей, требуются механизмы, которые позволяют обмениваться комплексной информацией на расстоянии. Шесть лет тому назад такой механизм был открыт при изучении микроскопических пузырьков, выделяемых клетками во внеклеточную среду. Эти пузырьки, до последнего времени считавшиеся чем-то вроде мусорного бачка для удаления из клетки отходов жизнедеятельности, оказались бесценным кладом для будущей медицины!

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин