-

Регенеративная способность млекопитающих, в том числе человека, зависит от стадии развития — максимальна она в пренатальном периоде. А с возрастом, к сожалению, ткани человека регенерируют всё слабее: полностью восстановить функцию органа в результате серьезных заболеваний или повреждений, увы, не получается. Долгое время медицина могла предложить лишь один вариант лечения — заменить поврежденный орган на новый (трансплантация). Но донорских органов не хватает для всех нуждающихся, и к тому же часто они несовместимы иммунологически. Но мы стоим на пороге новых открытий в регенеративной медицине благодаря достижениям молекулярной и клеточной биологии — в продолжении нашего спецпроекта поговорим о клеточных технологиях.

-

911Альберт Ризванов — профессор, Ph.D., доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии, заведующий лабораторией OpenLab «Генные и клеточные технологии», руководитель отдела поисковых исследований НОЦ фармацевтики КФУ. Почетный профессор фундаментальной медицины Ноттингемского университета, Великобритания. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Область научного интереса — регенеративная медицина, генная и клеточная терапия.

-

Денис Логунов, заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе, изо всех наших собеседников, пожалуй, меньше всех нуждается в детальном представлении. Логунов — создатель российской вакцины против ковида «Спутник V». Мы поговорили с ним о статусе этой болезни в наши дни, новых вызовах, которые он перед собой видит, и переживаниях, которые вызывают у него научные изыскания и стены родного института.

-

Большая часть медико-биологических исследований проводится на клетках in vitro (то есть, не на живом организме, а на клетках «в пробирке»). Клетки используют в качестве модельного биологического объекта в научных исследованиях, при тестировании и производстве лекарств. Кроме этого, ученые научились исправлять генетические ошибки в клетках и наделять их способностью противостоять некоторым заболеваниям, что служит основой для медицинских технологий будущего — генной и клеточной терапий. Эта статья расскажет о методах работы с клетками, а также о возможностях и ограничениях, связанных с их использованием.

-

508На этой неделе Nature расскажет читателям, как громоздкий сканер МЭГ трансформируется в носимый «шлем» и что прием многих лекарств-неантибиотиков негативно сказывается на кишечном микробиоме. От Science же вышел спецвыпуск по иммунотерапии рака. Кроме того, из американского журнала вы узнаете, как влияет мамина забота на раннее развитие мозга и как раковые клетки расселяются «гибридным путем». Оба научных гиганта также отдали дань Стивену Хокингу отдельными публикациями.

-

447Выпуски Science и Nature в конце февраля — начале марта порадовали своих читателей разнообразием тем. Опубликованы статьи и о том, как дрожжи после модификаций производят каннабиноиды, и как мобильные технологии могут защитить от эпидемии, и как проверяют на прицельность генетическое редактирование. Кроме этого, порадуют статьи о переговорах адипоцитов с иммунными клетками и уверения в том, что мировая угроза малярии не вернется в прежних масштабах. И, наконец, вы познакомитесь с тем, как двигают науку вперед тропические поющие мыши (одна такая — на фото!).

-

2471У каждого живого существа есть способность к регенерации, но не у всех она выражена в одинаковой степени. На фоне многих других живых существ человек в данном отношении мало чем может похвастаться. Но то, чего не дала нам природа, мы пытаемся восполнить с помощью науки и технологий. В первой статье спецпроекта, посвященного регенеративной медицине, мы поговорим о том, как она возникла, какие сейчас в ней есть направления и какие сложности еще предстоит преодолеть.

-

На этой неделе мы погружаемся в сложный мир аутоиммунных заболеваний — ведь сразу несколько статей посвящены этой теме. Также мы узнаем о плюсах жизни на большой высоте, будем ловить сигналы из дальних галактик, усовершенствуем нейроны мышей и оправдаем макрофаги в суставах. А еще мы познакомимся с мнением ученого относительно перспектив исследований стволовых клеток.

-

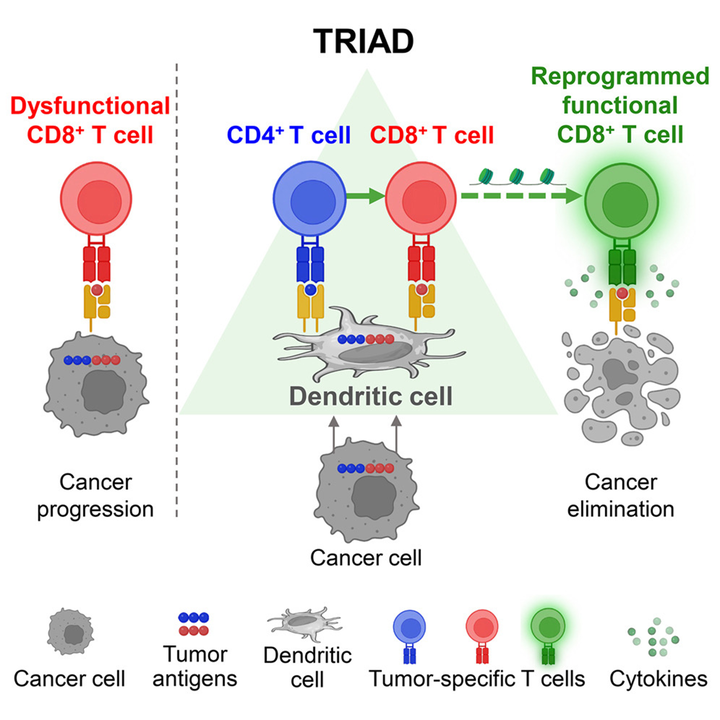

Злокачественную опухоль и ее микроокружение можно сравнить с итальянской мафией периода ее расцвета — преступность множится, процветает, захватывает новые территории, а все вокруг либо закрывают на это глаза, либо оказываются вовлечены в эту порочную деятельность. В этой метафоре клетки иммунитета — коррумпированная полиция. Что же заставляет природных защитников организма обратиться против него?

-

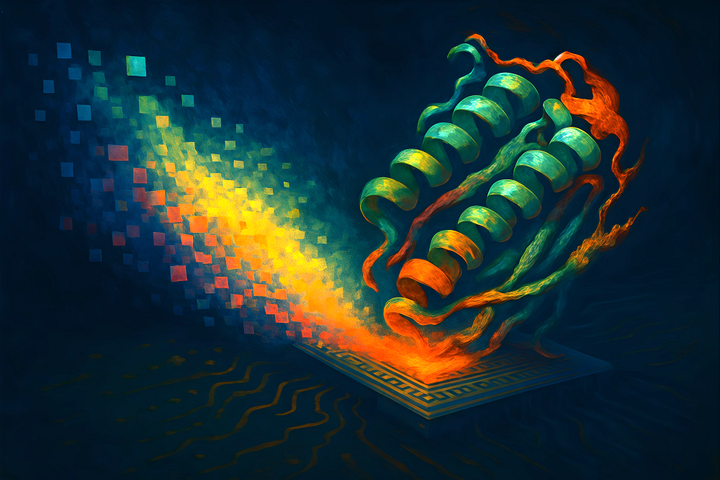

239Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Белки — это молекулярные машины, отточенные эволюцией на протяжении сотен миллионов и даже миллиардов лет. Мы пока не способны воспроизвести этот длинный путь естественной эволюции, но уже активно учимся направлено конструировать белки под конкретные задачи. И помогают нам в этом большие массивы данных и искусственный интеллект (ИИ). Сначала он научился предсказывать трехмерную структуру природных белков, а теперь на очереди — дизайн: создание новых функций и уверенная оптимизация уже существующих. В статье разбираем, как генеративные модели придумывают форму будущего белка, подбирают к ней аминокислотную последовательность и как вместе с лабораторными экспериментами проверяется, что такой белок действительно работает.

-

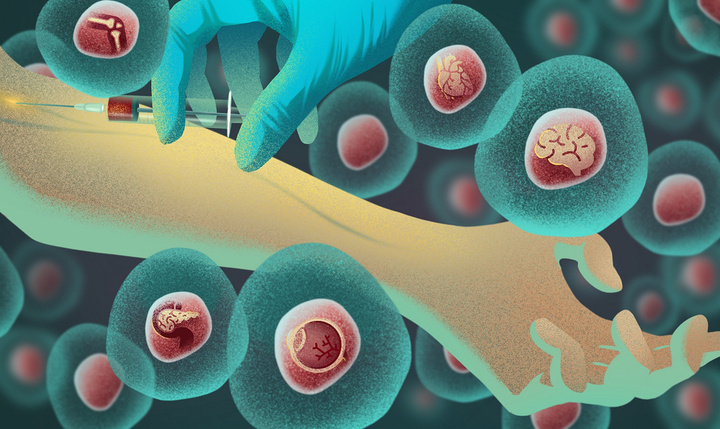

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Фундаментальные исследования молекулярной биологии создали предпосылки для разработки таргетных лекарств, прицельно воздействующих на биомолекулы-мишени в клетках. В статье описана история появления таких препаратов: от исследований Пауля Эрлиха, ставших прообразом рационального поиска лекарств, до первой таргетной терапии, — и к самым последним разработкам наших дней. Мы проследим, как после первых успехов в лечении химиотерапевтическими препаратами зародилось понимание молекулярных механизмов развития заболеваний и как понимание этих закономерностей помогло ученым создать таргетные лекарства. Рассмотрим и наиболее многообещающие направления современного лечения: иммунотерапию, генную терапию, и применение лекарств, созданных с помощью нанотехнологий. В конце затронем тему перспектив таргетного лечения.

-

Те, кто осмелился начать собственный биотехнологический бизнес, часто жалуются на недостаточное финансирование, однако крайне редко — на собственную недостаточную осведомленность о рынке, на который они планируют выводить продукт. Как медицинские стартапы могут получить поддержку от Большой фармы и почему это выгодно обеим сторонам процесса? Рассказываем об этом в продолжении спецпроекта «Открытые инновации».

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин