-

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: С течением времени загрязнение окружающей среды химическими продуктами производств становится все более острой проблемой. Но сама природа миллиарды лет оттачивала эффективный способ переработки ядовитых и трудноусваиваемых веществ. Вездесущие микробы — и не только они — неусыпно стоят на страже чистоты и баланса биосферы, постоянно готовые переработать опасный отход во что-то безвредное и пригодное для дальнейшего использования. Биодеградация — природное явление, столь же древнее, как сама жизнь на Земле. Но теперь настало время применять ее для спасения планеты от вреда, который мы, люди, в конечном итоге причиняем самим себе. Сама по себе биодеградация — это, безусловно, сугубо прикладное направление науки. Однако она опирается на фундамент микробной метаболомики, беспрестанно эволюционирующей и бесконечно многообразной. В статье понемногу рассказано обо всем этом.

-

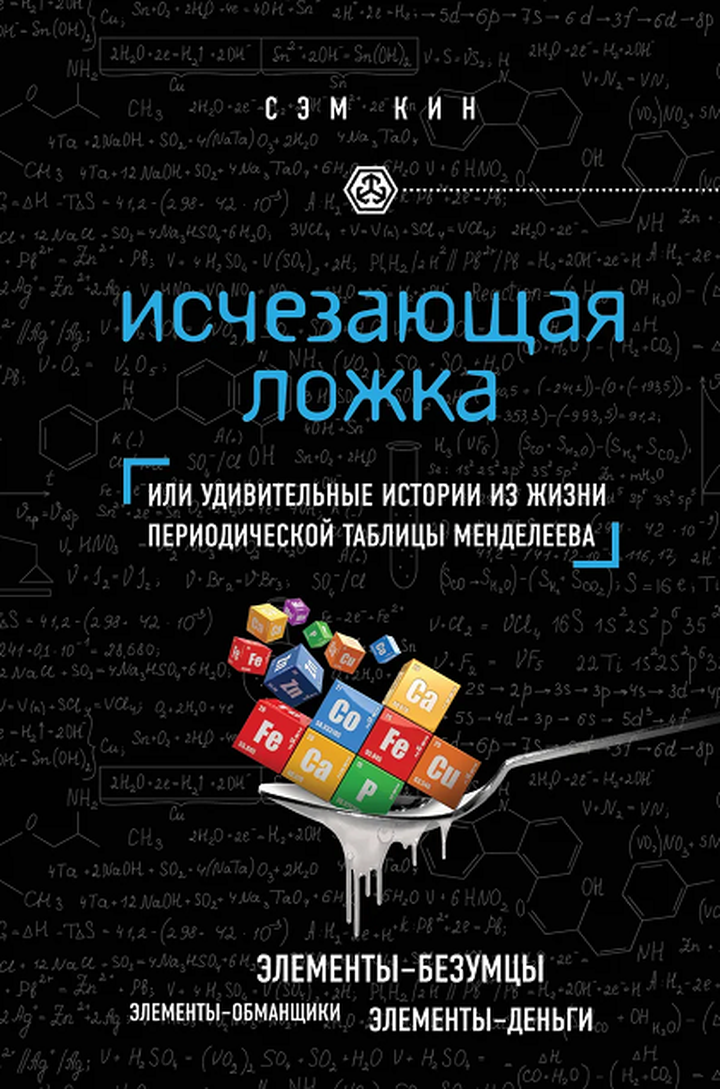

327Фундаментальный закон природы, графически представленный Д.И. Менделеевым в Периодической таблице, гласит: «свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов». Но есть ли за сухой формулировкой и клеточками с буквами и цифрами что-то волнующее всех и каждого, а не только старших школьников, студентов и химиков? Ответ вы найдете в сборнике увлекательных рассказов о химических элементах — «Исчезающей ложке» Сэма Кина. В ней повествуется о влиянии элементов на судьбы человечества и открывших их ученых. Книга объединяет науку и приключения. Свое название она получила благодаря популярной (в узких кругах) шутке-розыгрышу: если отлить галлиевые ложки и подать их к горячему чаю, то можно наблюдать, как гости отшатываются, когда ложки исчезают. Ведь галлий, твердый при комнатной температуре, начинает плавиться при 28,9 градусах Цельсия.

-

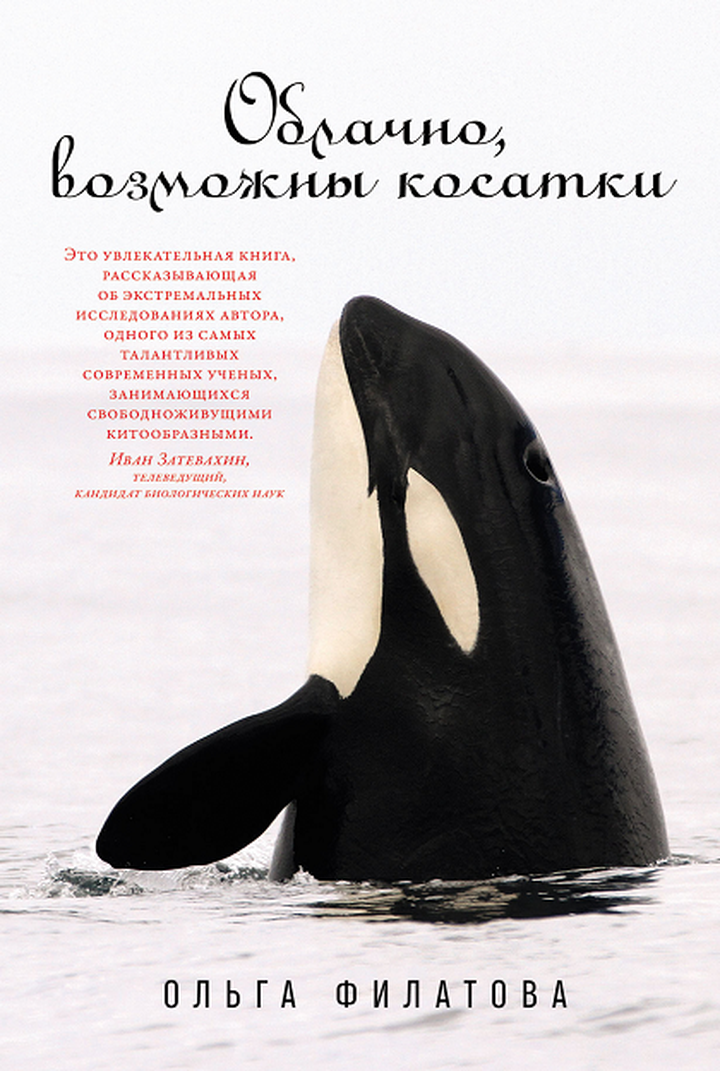

Будьте осторожны и внимательны! На страницах книги, что находится перед читателем, появляются черные треугольнички плавников то там, то здесь. Все просто — облачно, возможны косатки. Книга Ольги Филатовой рассказывает об исследовании этих удивительных животных и их собратьев, охватывая широкий круг тем: от поведения и разнообразия до способов защиты.

-

Увлекательная книга о работе ученых, изучающих косаток и других китообразных на Дальнем Востоке России. О сложностях, радостях и победах в деле изучения и защиты косаток. О том, что ученые уже знают об этих удивительных животных — и о чем еще только предстоит узнать. Вы близко познакомитесь с косатками, а также их соседями: северными плавунами, горбатыми китами, некоторыми морскими птицами и даже рыжими лисами.

-

Еще в середине XIX века науке стало известно, что Сириус — двойная звезда, состоящая из двух компаньонов, вращающихся вокруг общего центра масс. Во второй статье спецпроекта «Если звезды зажигают» мы познакомимся с увлекательной работой двух лабораторий Научно-технологического университета «Сириус», прекрасно иллюстрирующей аллегорию сияния ярчайшей звезды ночного неба. Встречайте научные направления «Биотехнология» и «Генная терапия»!

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин