Жизнь и здоровье рогатых животных на промышленных фермах

07 июня 2024

Жизнь и здоровье рогатых животных на промышленных фермах

- 1141

- 0

- 3

Здоровое животное далеко не всегда бывает счастливым.

иллюстрация Карины Илиопуло

-

Автор

-

Редакторы

-

Иллюстратор

Вторая статья спецпроекта «Животноводство и ветеринария» расскажет о технологиях, которые используются при разведении и содержании коров и коз. Особое внимание мы уделим генетическим, молекулярным методам и репродуктивным технологиям для улучшения здоровья и продуктивности животных. Важно отметить, что такие инновации не только повышают эффективность производства, но и ставят перед обществом новые этические вопросы. Как живут коровы и козы в условиях, которые обеспечивают максимальные производительность и прибыль? Что можно сказать о благополучии сотрудников производств? В статье мы постараемся раскрыть все эти темы.

Животноводство и ветеринария

Все время развития человеческой цивилизации люди сперва пользовались, а потом — сотрудничали с животными, применяя в своих целях их силу и разводя их ради шерсти, меха или мяса. В конце концов вмешательство человека в жизнь животных сказалось на биосфере нашей планеты кардинальным образом. Начать с того, что 60% всех млекопитающих на Земле — это домашний скот. Ни для кого не секрет и то, что животноводство оказывает огромное влияние на качество земель, вынуждает вырубать леса, влияет на скорость изменения климата. Одним словом, животные занимают в нашей жизни огромное место, и люди продолжают искать все более эффективные пути их разведения. Сегодня на предприятиях, где выращивают коров, свиней, кур или рыбу, ведется тщательный контроль состояния поголовья, а методы лечения животных и профилактики их заболеваний становятся все лучше с каждым годом. Об этих методах мы и расскажем в нашем новом спецпроекте.

Непрекращающиеся убийства животных, травматизация работников производств, деградация земель, уменьшение биоразнообразия, разрушение экосистем, повышающаяся антибиотикорезистентность бактерий — крупными мазками так можно описать негативные последствия интенсивного животноводства. И хотя все перечисленное относится к каждому массово выращиваемому виду, эта статья будет посвящена крупным и мелким рогатым животным. О некоторых из этих вызовов можно прочитать в первой статье спецпроекта — «Ветеринария: эволюция, революции, инновации» [1].

Если раньше отрасль менялась лишь с целью увеличения прибыли, то теперь взор общественности иногда обращается к этическим аспектам животноводства, хотя до полноценных изменений еще очень далеко. Мы же предлагаем вам посмотреть на то, как в ответ на сложившиеся вызовы меняются фермерские хозяйства, какие технологии они используют, что уже достигнуто, а где сдвиг пока практически не заметен.

Сколько люди едят мяса и молока

Крупные рогатые животные — это представители семейства Bovidae, которых человек использует для получения мяса и молока. В основном это коровы (взрослые и молодые), быки, волы, буйволы. Козы и овцы, хотя и тоже рогаты, но тем не менее относятся к мелким животным, и обычно рассматриваются в контексте животноводства и сельского хозяйства отдельно.

За последние 60 лет количество производимого мяса в некоторых крупных странах увеличилось (рис. 1): в Китае с 2 до 91 млн тонн, в США — с 27 до 49 млн тонн, в России же это значение составило 11 млн тонн к 2021 г. (на сайте Our World in Data, к которому мы тут много обращаемся, данные появляются лишь около 2000 года). На региональном уровне Азия — крупнейший производитель мяса: на ее долю приходится около 40–45% от общего производства. В 2019 году в Китае было произведено около 76,5 миллионов тонн мяса, более половины из которых составляло мясо свиньи. При этом собственных мясных продуктов Китаю не хватает. Для удовлетворения национального спроса только в 2019 году туда импортировали почти 2 млн тонн свиного мяса, 1,7 млн тонн мяса крупных рогатых животных, 0,8 млн тонн мяса птицы и 0,4 млн тонн — мяса овец.

В целом, производство молока и мяса наращивается в крупных странах (рис. 2), а также там, где происходит финансирование сельского хозяйства и в странах с большим поголовьем рассматриваемых животных. Количество используемых животных варьирует от 100 000 до 100 000 000 тонн (рис. 3).

Всем известно, что молоко и молочные продукты также получают в основном от крупных рогатых животных. Индия производит молока больше других, так как обладает крупнейшим поголовьем коров и буйволов (рис. 4). Operation Flood была крупномасштабной программой, запущенной в Индии в 1970 году с целью стимулирования производства молока и создания сильной молочной инфраструктуры по всей стране. Основой проекта было создание молочных кооперативов, которые позволили мелким фермерам объединяться для улучшения производства и продажи молока. По такой же причине — обладание значительным количеством крупных рогатых животных — резко выросло в последние десятилетия производство молока в Пакистане.

Важно отметить, что объемы производства молока могут значительно варьироваться в зависимости климатических условий, уровня развития сельскохозяйственных технологий, доступности кормов и воды, а также государственной поддержки агропромышленного сектора (рис. 5).

В целом, островные государства, страны с экстремальными климатическими условиями или неразвитым сельским хозяйством производят меньше всего молока. Также незначительное производство молока может быть связано с культурными особенностями питания населения, где предпочтение отдается другим источникам белка.

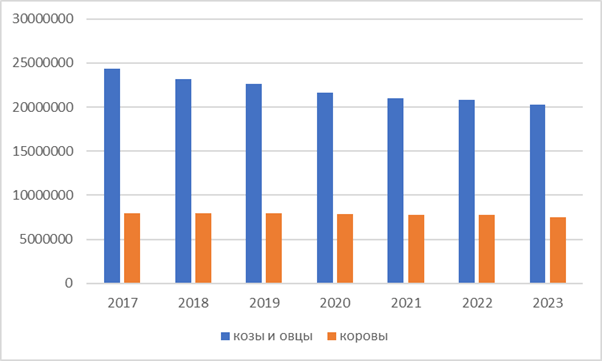

В России за последние 20–30 лет наблюдается постоянное снижение потребления молока и молочных продуктов — вероятно, вследствие изменения потребительских предпочтений, сокращения реальных доходов населения и повышения цен на продукты питания [2]. Поголовья коров и коз также снижается (рис. 6, 7).

Рисунок 6. Поголовье коров и коз в России с 2017 по 2023 годы. В то время как поголовье коров оставалось за это время примерно постоянным (около 8 млн), число коз уменьшилось с 23 млн в 2017 до 20 млн в 2023 году.

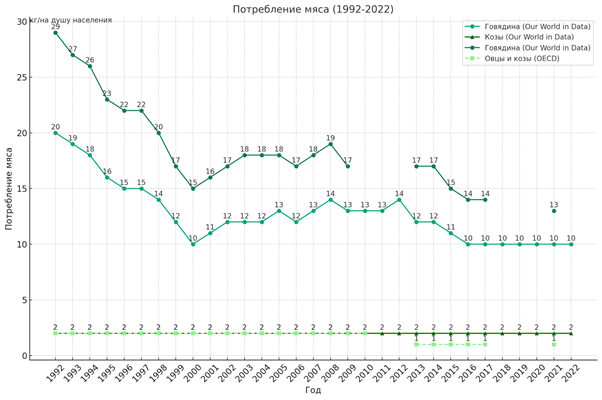

Рисунок 7. Потребление мяса на душу населения в России (крупные и мелкие рогатые животные). Приведены данные двух датабаз: OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) и Our World in Data (на легенде OwinD). Разница в подсчете достигает 9 кг/чел: скорее всего, это обусловлено разными типами включаемых животных. Например, OECD включает мясо как взрослых представителей семейства Бычьи (коровы, быки, волы), так и молодых, в то время как Our World in Data не комментирует, какие конкретно животные входят в анализ. Однако оба графика свидетельствуют о снижении в потреблении коровьего мяса на 30-летнем отрезке, в то время как потребление козьего мяса практически не изменилось.

Как выглядит современная животноводческая ферма. Основные тренды и проблемы

Современные животноводческие фермы отличаются по размеру и типу: от малых ферм на несколько десятков голов до крупных агрокомплексов, рассчитанных на тысячи животных. Типовыми (в основном в закрытых конструкциях и со стойловым содержанием) считаются молочно-товарные фермы на 200 и 400 голов и молочные комплексы на 600, 800, 900, 1200, 1800 и 2100 голов (рис. 8, 9).

Агрохолдинги — ключевые игроки на рынке — управляют всем процессом: от выращивания животных до производства готовой продукции: йогуртов, сыров, колбас, стейкового мяса и так далее. Также существуют холдинги, занимающиеся как молочным, так и мясным животноводством: сначала они используют молочных животных для производства молока на протяжении их продуктивного периода, а когда животные становятся старше и их молочная продуктивность снижается, их отправляют на убой для получения мяса.

На промышленных фермах, как правило, используется стойловое содержание (табл. 1; рис. 8), так как оно предполагает больший контроль над животными. Экономически оно считается более выгодным. Однако с ростом требований к экологической устойчивости и гуманности промышленных процессов многие потребители начинают предпочитать биопродукцию, производство которой предусматривает свободный выпас и более бережное отношение к животным. Конечно, «свободным» его можно назвать лишь условно. Животные на таких фермах носят различные виды ошейников и устройств идентификации и управления поведением (например, со встроенным GPS). Устройства противовыбегания обычно работают на принципе электрического импульса или звукового сигнала, которые активируется, когда животное пытается пересечь определенную границу или ограждение.

- Биопродукты —

- получают методами органического земледелия, которые исключают использование синтетических удобрений, пестицидов, генетически модифицированных организмов и искусственных добавок .

Условия и способы их производства на разных фермах могут отличаться. О том, как регулируется этот сегмент рынка, мы писали в статье «Контроль за пестицидами. Полиция в белых халатах», глава «Сколько Пестицидов в моей тарелке?» [4]

| Характеристика | Содержание в стойлах | Свободный выгул |

|---|---|---|

| Пространство | Ограниченное, чаще всего внутри здания | Более широкое, с возможностью движения и физической активности |

| Доступ к пастбищам | Отсутствует | Есть пастбища или открытые участки |

| Физическая активность | Ограничена, но может быть обеспечена при использовании специальных систем или устройств | Более высокая, животные могут свободно передвигаться и вести себя примерно как в природе |

| Пищевой контроль | Легкий, что обеспечивает более сбалансированное питание | Затруднен, но питание натуральнее за счет пастбищных трав |

| Заболевания и гигиена | Животные более подвержены заболеваниям, стойла требуют тщательной гигиенической уборки | Меньше вероятность развития некоторых заболеваний при условии, что обеспечены чистое содержание и уход |

| Психологический комфорт | Среда менее естественная для животных, что может повлиять на их психическое благополучие | Более естественная среда, что способствует психологическому комфорту животных |

| Социальная динамика | Ограниченная, животные могут находиться в близком контакте с другими животными в стойлах | Более разнообразная, животные могут социализироваться с другими членами стада и проявлять естественное поведение |

Во многих странах действует система идентификации и регистрации всего поголовья. Каждое животное получает уникальный идентификационный номер и паспорт, содержащий всю важную информацию, включая происхождение животного, его перемещения, владельцев и проведенные медицинские процедуры. Однако, несмотря на то, что паспорта изначально вводились для дополнительного контроля, на практике не обходится без крупных инцидентов. Например, в 2013 году в Ирландии разразился скандал, связанный с обнаружением ДНК лошадей в коровьем мясе. Расследование показало, что некоторые производители использовали недостоверные или некорректно оформленные паспорта для животных, что позволило скрыть происхождение мяса. После были проведены массовые генетические тестирования животных продуктов, которые подтвердили наличие в них лошадиной ДНК.

Не всегда на фермах успешно решаются и более прозаические проблемы. Так, жители аграрных районов часто жалуются на запах навоза (в частности, это касается мегафермы «Грин-Агро Сахалин» в Анивском округе, рис. 9). Кроме того, даже на крупных, современных и богатых предприятиях нередки нарушения санитарных норм [5], [6], включая обеспечение животных чистой водой, своевременную дезинфекцию помещений, маркировку продукции и так далее.

Все это говорит о критической уязвимости системы контроля качества на производстве и тянет за собой необходимость постоянных изменений и доработок процессов пищевой безопасности. О «гуманном» животноводстве также говорить рано (фактически оно невозможно, ведь животные выращиваются людьми для убоя, но термин этот употребляется, когда речь идет о хозяйствах, где животные должны чувствовать себя хорошо на протяжении всей своей жизни на ферме).

Текущая же ситуация такова, что везде, даже там, где систематизация процессов в животноводстве находится на довольно высоком уровне, есть свои нюансы и узкие места. Индустриальные страны могут сталкиваться с проблемами, связанными с массовым содержанием животных, такими как перенаселение ферм и неадекватное ветеринарное обслуживание, а в развивающихся же странах обстановка похуже — там часто наблюдаются крайне низкие стандарты по уходу за животными.

В России существует закон «О ветеринарии», а также многочисленные ветеринарные правила [7], [8], изданные Министерством сельского хозяйства с рекомендациями по содержанию, уходу и лечению животных. Однако пока эти законы далеки от совершенства и «гуманного» животноводства. В этом обилии документов присутствуют нестыковки, отсутствуют важные определения (что такое «гуманное обращение», «стресс» и т.д). Также там не учитываются:

- риск ухудшения благополучия животных вследствие селекции и искусственного осеменения, а также применения различных технологий (см. ниже);

- потребность животных в свободных социальных контактах;

- возможные несоответствия между запросами животных и реальными условиями содержания;

- проблема боли у животных вследствии травм, хирургических манипуляций (обезроживание, кастрация и др.);

- страх и стресс животных, которых размещают на фермах слишком плотно и с которыми сотрудники обращаются ненадлежащим образом.

Неутешительное положение дел на животноводческих фермах

Для понимания положения дел на фермах по разведению коров нет ничего лучше, чем посмотреть на эти предприятия самостоятельно, а при отсутствии такой возможности — взглянуть хотя бы чужими глазами (видео 1).

Видео 1. Обзор коровьей фермы под Ростовом Великим, вмещающей 3800 животных.

Тех коров, которых будут осеменять, в ролике называют «дамами», а об их загоне, полном навоза, говорят как об отеле, куда корова приходит «отдыхать» (рис. 10). И даже в скобках не подразумевается, что «молочная» корова становится «мясной», когда ресурсы ее организма больше не позволяют выдавать необходимый на производстве удой, а доход на содержание оказывается больше, чем прибыль. Средняя продолжительность продуктивной жизни молочных коров в странах с высокой молочной продуктивностью (например, США) составляет 3-4 года, что значительно короче их естественной продолжительности жизни, равной примерно 20 годам [9]. «Если она не дает молока, ее тут долго терпеть не будут», — подтверждает специалист по бережливому производству (без шуток, так и называется эта работа в ролике).

В новом супертехнологичном комплексе голова коровы фиксируется, чтобы она стояла неподвижно, пока это необходимо зоотехникам или ветеринарам для проведения эксплуатационных процедур (рис. 11–13 в крутилке). Прямо в кадре появляются коровы с обрубленными хвостами. Cчитается, что это нужно для предотвращения инфекции, которая может возникнуть при повреждении (хвост был ранен другим животным или корова зацепилась за что-то). При этом не учитывается, что без целого хвоста животные не могут отпугивать мух, а это может привести к усиленному раздражению кожи от неизбежных укусов насекомых.

На самом деле именно стрессовые условия чаще всего приводят к травмам. Коровам и козам отрубают рога (птицам — клювы, свиньям — хвосты), чтобы они не бодались и не травмировали друг друга (рис. 14). Однако такое поведение характерно для животных, находящихся в скученности, без возможности вести себя естественным образом. Обезроживание — еще одна попытка сэкономить на содержании и лечении. К сожалению, эта процедура зачастую выполняются без анестезии [10]. Некоторые производители считают [11], что телята не испытывают боли при обезроживании, но в костной части рога, которая является продолжением черепа, присутствуют нервные окончания, включая ноцицепторы. Это означает, что базовая часть рога, где кость соединяется с кожей головы, может чувствовать боль, особенно если она повреждена или воспалена.

Рисунок 14. Результат «неудачного» обезроживания. Патологический рост рога в виде спиралевидного обвивания левого ушка у козы.

На вопрос «Почему коровы в загонах?», технолог отвечает прямо: «С каждым пройденным километром корова теряет молоко». Главный зоотехник говорит о коровах как об объектах: «...выгоняем животных из одной секции в другую. Для чего мы это делаем? Мы их выставляем на осеменение. Завтра у нас ребята пойдут их осеменять». На фермах коровы дают телят в полтора–два раза чаще, чем в природе. Можно только догадываться, как чувствуют себя люди, занимающиеся осеменением, ведь это непосредственное вмешательство в организм животного, которое не может дать согласия не только на проведение подобной манипуляции, но также на вынашивание детеныша — раз за разом, на протяжении всей своей короткой жизни.

То, что описано выше — плохо, но вместе с тем — не предел. Зачастую на фермах животных бьют, нарушают условия содержания, не оказывают медицинскую помощь, оставляют умерших лежать рядом с живыми (рис. 15). А если предприятие становится банкротом — животные умирают от голода, как случилось в Кировской области. Итак, самое технологически продвинутое животноводство не является синонимом гуманного. На данный момент фермы даже в областях больших городов зачастую оставляют желать лучшего (рис. 15, 16). Основная риторика таких хозяйств — получение молока (а потом мяса) при «гуманном содержании» — может показаться убедительной только в том случае, если не учитываются вышеперечисленные «нюансы». Существует ли этому какая-то альтернатива — обсудим ближе к концу статьи в главе «Почему отрасль должна меняться и существует ли гуманное животноводство?»

Как еще условия содержания влияют на здоровье коров

На фермах без выпаса процент хромых коров составляет 39% по сравнению с 15% на фермах с выпасом [12]. Также коровы, содержащиеся в условиях с подстилкой из соломы, реже страдают от травм голеней и коленей по сравнению с коровами в свободных стойлах. Анализ влияния условий содержания на заболевания показывает, что интенсификация животноводства негативно сказывается на продолжительности и качестве жизни молочных животных [13].

Исследование на мелких молочных фермах вблизи Аддис-Абебы (Эфиопия) показало, что примерно 48% стад содержится в недостаточно хороших условиях [14]. Мастит (как клинический, так и субклинический) был самым распространенным заболеванием, за которым следовали проблемы с ногами и копытами.

Как наука меняет вкус твоего стейка: современные технологии на мясных и молочных фермах

Современные технологии в бизнесе в основном направлены на увеличение прибыли. В контексте животноводческих промышленных производств это означает наращивание продукции — больше молочных и мясных продуктов, отправляющихся на магазинные полки. Тем не менее, с приходом новых технологических решений животные начинают меньше болеть, а процедуры, сопутствующие их разведению, становятся все проще.

О том, как развивалась отрасль животноводства, у нас вышла отдельная статья «Ветеринария: эволюция, революции, инновации» [1]. Здесь же мы коснемся ключевых аспектов, без которых уже нельзя представить себе современную ферму:

- разработки специализированных рационов и внедрения в них биологически активных кормовых добавок;

- автоматизации;

- сенсорных технологий и мониторинга;

- новых методов генетической селекции для повышения удоев и мышечной массы. Сюда можно отнести внедрение и создание высокоэффективных генетических линий с помощью методов генетики и мультиомиксоного подхода.

- Репродуктивных технологий: искусственного осеменения, пересадки клеток герминативной линии, криогенетики и т.д.

Разберемся во всем этом подробнее.

Производство кормов

Основа рациона сельскохозяйственных животных зависит от нескольких факторов: вид животного, тип его содержания (стойловое или на выпасе), направление использования (животное выращивается для молока или для мяса) и т.д. Большую часть в питании рогатых животных занимают кукуруза, сено и свекла, а ячмень, овес и пшеница могут присутствовать в рационе в различных формах (цельные, дробленые или смолотые зерна, а также силос).

Главное предназначение кормов для с/х животных — обеспечить максимальных выход продукта (мяса или молока) стандартного качества, и все улучшения кормов направлены в основном на увеличение их биоконверсии. Также важно обеспечить поддержание здоровья животных, так как это напрямую влияет на их производительность.

Большую роль в развитии современного кормопроизводства играют биотехнологии. В животноводстве повсеместно используют различные кормовые добавки, в том числе про- и пребиотики, витамины, минералы и аминокислоты. Все они обогащают корм и повышают его питательную ценность. Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые улучшают кишечную микрофлору и способствуют более эффективному пищеварению, укрепляют иммунитет и снижают риск инфекций. Пребиотики, такие как инулин, стимулируют рост полезных кишечных бактерий и способствуют общему благополучию животных. Использование этих добавок помогает улучшить усвоение питательных веществ и может повышать устойчивость к заболеваниям.

Однако производство кормов, особенно зерновых, способствует выбросам парниковых газов (из-за использования удобрений, изменения землепользования, транспортировки и выделения жвачными животными метана), использует большие объемы воды и земельных ресурсов, а также ведет к обезлесению и утрате биоразнообразия. Интенсивное производство кормов часто использует ресурсы неэффективно, создает проблемы с утилизацией отходов, в целом неблагоприятно влияя на экосистемы — мы рассказывали об этом в первой статье спецпроекта [1], [15].

Автоматизация и сенсорные технологии

Современные фермы высоко автоматизированы для повышения эффективности и оптимизации всех процессов: это и автоматическое оформление документации, и автоматизированное ведение работы с животными, и учет животных, их рационов и кормления, и автоматические доильные аппараты (рис. 17) и линии убоя.

Рисунок 17. «Карусель» для автоматического доения коров и коз. Системы автоматического доения минимизируют трудозатраты и улучшают процесс доения, предоставляя данные о каждой дойке в режиме реального времени.

Автоматизация кормления позволяет точно дозировать и распределять корма в зависимости от потребностей каждого животного, учитывая их возраст, вес и продуктивность. Кроме того, на фермах все чаще используются сенсорные технологии и системы мониторинга, обеспечивающие непрерывное наблюдение за здоровьем, продуктивностью и поведением животных. Теперь фермеры могут в реальном времени отслеживать температуру тела, частоту дыхания, активность и пищевое поведение подопечных. Анализируя эти данные «на лету», можно своевременно выявлять любые отклонения в здоровье и предотвращать возможные заболевания.

Системы климат-контроля, интегрированные с сенсорными технологиями, автоматически регулируют температуру, влажность и вентиляцию в помещениях, оптимизируя условия для содержания животных в зависимости от внешних и внутренних факторов.

Важно отметить, что далеко не все фермы оснащены таким оборудованием; есть множество предприятий, где в основном используется ручной труд, и за состоянием животных наблюдают не машины, а фермеры или работники хозяйств.

Генетический подход

США более чем удвоили производство молока за последние пять десятилетий, в первую очередь благодаря прямому генетическому отбору на удой. Кроме этого, критериями отбора при разведении коров может служить скорость роста, масса, качество мяса и др. [16]. Также отбор ведется по устойчивости к болезням, общему состоянию здоровья, репродуктивным способностям [17].

Однако интенсивный отбор приводит к снижению генетического разнообразия, ведь фермеры предпочитают выбирать только самые продуктивные породы, а для размножения используется сперма одних и тех же быков по всему миру [16]. В свою очередь, снижение генетического разнообразия уменьшает способность популяций адаптироваться к новым болезням или изменяющимся условиям окружающей среды. В конце концов выбор в пользу высокой продуктивности может привести к увеличению риска появления поведенческих, физиологических и иммунологических проблем. Например, селекция на высокую молочную продуктивность [18] может приводить к:

- увеличению частоты кетоза и ацидоза (об этих болезнях мы расскажем ниже);

- снижению иммунного статуса и увеличенной подверженности инфекционным заболеваниям, таким как мастит;

- учащению проблем с ногами и копытами.

Как известно, где генетика, там и генетические модификации. В 2020 году компания Acceligen получила одобрение FDA на продукцию, полученную от ГМО-коров с короткой шерстью (это сделано для увеличения устойчивости к высоким температурам) [19]. В этом примере генетическое редактирование ограничено изменением ДНК внутри одного вида и это единственное исследование на крупных рогатых животных, которое одобрило FDA.

В целом редактирование генома в животноводстве еще не получило широкого распространения и скорее находится в стадии разработки, а коммерческие проекты пока — единичные случаи. Как это регулируется на уровне закона, можно прочитать в первой статье СП «Животноводство и ветеринария» [1].

Те исследования у крупных рогатых животных, которые сейчас проводятся, в основном сосредоточены на устойчивости к заболеваниям (туберкулез), продуктивности (нокаут миостатина), создании потомства только мужского пола или создании самцов, лишенных герминативных клеток (клетки зародышевой линии, из которых образуются сперматозоиды), а также устранении аллергенов (нокаут бета-лактоглобулина) и внешних признаках (безрогость). Примечательно, что создание животных без рогов мотивируется тем, что обезроживание — болезненная процедура [20], однако производители приспособлений для удаления рогов уверяют, что это не так [11].

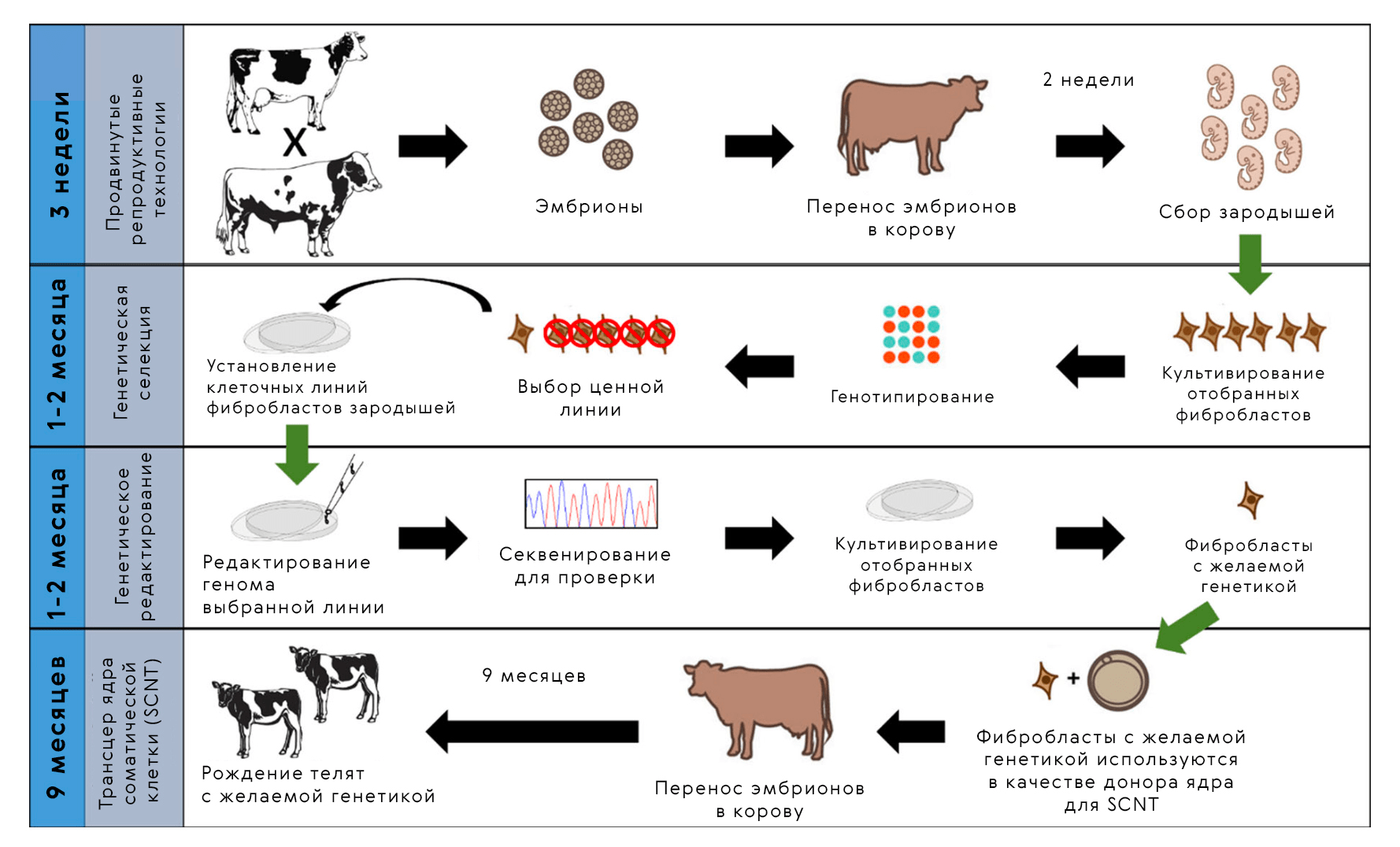

Упомянутые перспективы впечатляют, однако нужно понимать, что редактирование генома — дело долгое и многоэтапное (рис. 18). Для этого используются методы CRISPR/Cas9 и TALEN. Статья «Просто о сложном: CRISPR/Cas» [21] расскажет о первом из них, если интересно — заглядывайте!

Рисунок 18. Для выведения животных с желаемыми качествами применяется комбинация методов: трансфер эмбрионов, генотипирование и геномное редактирование. В исследовании использовались коровы породы Джерси для того, чтобы вывести телят с «высокой генетической ценностью» [22]. Мотивацией было улучшение экономических признаков в молочном животноводстве. В частности, ученые стремились повысить показатель общей производительности по индексу Джерси (индекс основан на соотношении общего количества жира и белка, произведенного коровой за всю жизнь, к количеству сухого вещества, потребленного за всю жизнь; полученное соотношение сравнивается с показателями других коров в том же стаде, родившихся в том же году). Для этого сначала были созданы эмбрионы с помощью электрокорпорального оплодотворения (то есть яйцеклетка была оплодотворена вне организма коровы). Затем эмбрионы переносились в реципиентных коров. Примерно через 3 недели, после промывания матки коровы, собирали зародышей. Генотипирование и оценка генетической ценности полученных клеток проводились с использованием SNP-анализа. Клеточные линии фибробластов культивировались и замораживались для того, чтобы впоследствии использовать их в соматическом клеточном ядерном переносе (SCNT). В процессе SCNT ядра фибробластов вводились в яйцеклетки, лишенные собственного ядра, что позволило создать клонированные эмбрионы с высокой генетической ценностью. Сам перенос в реципиентных коров осуществлялся не позже, чем через неделю после того, как эмбрионы были получены. Для этого использовали катетер для введения эмбрионов через шейку матки.

Несмотря на то, что генетическое редактирование позволяет получать животных с новыми генотипами, на данном этапе основной задачей видится анализ уже существующих «больших данных», и этому посвящен следующий раздел нашей статьи.

Мультиомиксные технологии

«Омики» — это термин, обобщающий технологические тренды в биологии, позволяющие изучать живые организмы на молекулярном уровне с использованием высокопроизводительных технологий и компьютерного анализа больших данных [24]. Он происходит от суффикса «-ом», обозначающего глобальное или комплексное изучение широкого спектра биологических данных. Наиболее известные «омические» дисциплины — это геномика, транскриптомика, протеомика, метаболомика и эпигеномика. Об использовании мультиомиксных технологий в сельском хозяйстве можно подробнее почитать в статье «Мультиомики в сельском хозяйстве: когда ДНК встречается с трактором» [25].

Вот лишь некоторые возможности, которые мультиомиксный подход дает современному животноводству:

- Геномный отбор использует плотные панели маркеров, статистически предсказывающих племенную ценность животного. Маркер-ассистированный отбор стал особенно эффективен с развитием анализов, охватывающих тысячи однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Этот метод наиболее успешен в молочном животноводстве, где точность предсказания племенной ценности по генотипам SNP в некоторых случаях достигает 0,7 [26].

метод генетической селекции, использующий молекулярные маркеры для определения генетических вариаций, связанных с желаемыми признаками у растений или животных. Он позволяет селекционерам выбирать особи с нужными характеристиками еще до проявления у них этих признаков или в условиях, когда фенотипическая оценка невозможна.

- Изучение транскриптома спермы используется для предсказания фертильности самцов: изменение уровней мРНК коррелирует с плодовитостью [27]. По анализу мРНК спермы можно судить об активности генов, связанных со сперматогенезом, оплодотворением и развитием эмбрионов. Для оценки экспрессии генов используют количественную полимеразную цепную реакцию (qPCR), секвенирование РНК и микрочипы. Для этого РНК спермы необходимо очищать от загрязнений соматической РНК.

- Протеомика используется для изучения белковых профилей клеток и других их характеристик (например, посттрансляционных модификаций). С помощью протеомики можно лучше понять ключевые этапы миогенеза и определить процессы, сходные или различные между видами [28]. В контексте миогенеза фосфорилирование играет важную роль в регуляции дифференцировки миобластов и их выживании, а это, в свою очередь, сказывается на формировании мышечной ткани и ее функциональных характеристиках. Модуляция сигнальных путей через убиквитинирование и липоилирование позволяет контролировать рост и развитие животных. Убиквитинирование участвует в регуляции белков, связанных с ростом и адаптацией мышечных волокон, что способствует более эффективному мышечному росту.

- Метаболические профили молока могут использоваться для выявления наиболее значимых SNP, связанных с определенными признаками продукта [29]. Описаны исследования, в которых ассоциации между SNP и метаболитами молока помогали оценить уровни метаболитов, связанных с кетозом (например, глицерофосфохолин). Обнаруженная связь между SNP и метаболитами, такими как бета-гидроксибутират и неэтерифицированные жирные кислоты, может помочь в ранней диагностике и профилактике метаболических расстройств у коров (например, кетоза).

- Эпигеномика позволяет исследовать модификации ДНК, включая метилирование генов, контролирующее производство белков в молочной железе коров на разных этапах лактации [30]. Во время лактации у коров наблюдается гипометилирование ДНК, что стимулирует выработку казеина, а остановка его производства связана с увеличением уровня метилирования, особенно при таких состояниях, как острый мастит.

Как мы уже писали выше, основная цель технологий — это увеличение продукции, которую производят животные. Этого можно достичь разными путями, например, увеличивать количество удоя. Еще более древний и интуитивный способ — это увеличивать количество животных в стаде. Но и тут технологии вносят коррективы: теперь увеличивают не просто любое количество животных, а только тех, которые оказываются «полезны».

Репродуктивные технологии

Для того, чтобы получить тех самых «полезных», есть несколько методов. Например, можно сначала отобрать сперму высокопродуктивных самцов и затем ввести ее в самок. Это снизит риск передачи заболеваний, так как сперма тщательно проверяется и обрабатывается. Можно замораживать как яйцеклетки, так и зародышей, пересаживать эмбрионов и даже использовать «суррогатных отцов».

Искусственное осеменение (ИО)

Для искусственного осеменения крупных рогатых животных в основном используются ректоцервикальный и визоцервикальный методы:

- При ректоцервикальном подходе процедура начинается с введения одной руки в прямую кишку животного для определения положения и ориентации шейки матки. Второй рукой оператор вводит инструмент для осеменения через влагалище в шейку матки. Ощупывая ректальную стенку, он направляет инструмент для осеменения к нужному месту в шейке матки для введения спермы.

- При визоцервикальном методе используется визуальный контроль (например, эндоскопией) для точного позиционирования инструмента для осеменения. Этот метод чаще применяют для коз.

- Есть и еще один метод — маноцервикальный, чаще всего используемый у свиней. Его суть в том, чтобы ввести инструмент во влагалище животного, вручную прощупать ткани и затем направить шприц через шейку матки для доставки спермы.

Интересно, что вследствие широкого использования ИО поголовье может генетически меняться, например по фертильности. В одной работе нашли делецию на 12-й хромосоме, которая в гомозиготном состоянии летальна, но зато в гетерозиготном — увеличивает удои [38]. То есть у коров, несущих эту делецию, есть высокий риск эмбриональной смертности у гомозигот, что и приводит к проблемам с плодовитостью. Однако у гетерозигот эта делеция связана с увеличением продуктивности молока, что способствует сохранению этой мутации в популяции. Изучение японского опыта искусственного осеменения также подсвечивает некоторые его сложности. В исследовании «Evaluating Programmed Artificial Insemination for Cattle Production» [39] были выявлены трудности с точной оценкой эструсного цикла, что приводило к снижению успешности оплодотворения.

Криогенетика

нацелена на сохранение и улучшение генетического материала сельскохозяйственных животных. Используя ее, можно заморозить сперму и яйцеклетки, а также другие генетические материалы, такие как эмбрионы и даже овариальные ткани. Подробнее о криогенетике в животноводстве читайте в статье «Криобиология: как остановить время» [40].

Пересадка эмбрионов

используется для ускорения генетического прогресса. Например, эмбрионы от высокопродуктивных коров могут быть пересажены другим коровам. Используются эмбрионы двух видов:

- выращенные в естественных условиях и изъятые из репродуктивного тракта коровы-донора,

- полученные путем созревания и оплодотворения яйцеклетки in vitro.

Последний вариант — наиболее продуктивный — имеет и недостатки: обычно неизвестный генетический статус коровы-донора и состояние ее здоровья.

Суррогатные самцы

Технология суррогатных самцов позволяет распространять высококачественные генетические признаки через естественное размножение, не прибегая к искусственному осеменению [41]. Процесс начинается с получения здоровых самцов, которые, однако, лишены собственных герминативных клеток. Это достигается путем удаления гена NANOS2, играющего важную роль в поддержании стволовых клеток сперматогонии. Далее сперматогонии от самцов-доноров, обладающих желаемыми генетическими характеристиками, трансплантируются в яички суррогатных «стерильных» самцов. Эти клетки начинают функционировать и производить зрелую сперму, соответствующую генетическому материалу доноров. В результате суррогатные самцы могут участвовать в естественном разведении, передавая наследственные признаки от доноров к потомству.

Итак, сегодня фермеры с помощью новых подходов могут оказывать значительное влияние на характеристики стада, здоровье поголовья и его устойчивость к заболеваниям. Но животные все равно продолжают болеть (помните, что мы рассказывали про положение дел на фермах?). Подробности — в следующем разделе.

Чем болеют животные на фермах? От проблем с пищеварением до вирусных инфекций

Все болезни у крупных рогатых животных можно разделить на те, что возникают из-за некорректно составленного рациона и недочетов в содержании, и те, причиной которых становится бактериальная или вирусная инфекция (разумеется, часто вспышки инфекций в стаде становятся возможны в том числе из-за недостатка ухода).

Метаболические заболевания у коров и коз: как их предотвращают и как лечат

Для поддержания здоровья коров и коз важно обеспечить их рацион пищей, богатой клетчаткой. Кроме того, необходимо регулярно проверять состояние их здоровья и внимательно относиться к любым признакам нарушений пищеварения.

В настоящее время среди главных забот ветеринаров на молочных и мясных фермах остаются ацидоз рубца и кетоз. Обе эти болезни метаболические и возникают из-за нарушений питания.

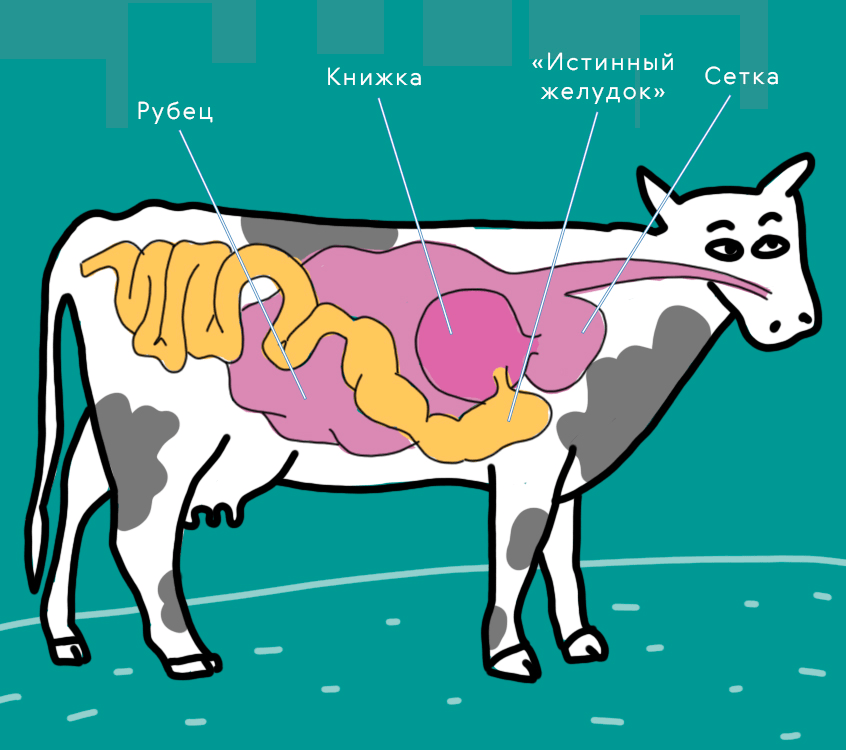

Рисунок 19. Пищеварительная система коровы. Желудок коровы состоит из нескольких отделов — рубец, сетка, книжка и «истинный желудок».

иллюстрация Карины Илиопуло

Ацидоз рубца — это чрезмерное повышение его кислотности (когда pH падает ниже нормального уровня 5,5–6,0) из-за потребления в основном легкоусвояемых углеводов (рис. 19). Он чаще всего встречается у коров на интенсивных кормовых рационах, включающих большое количество зерновых культур и маловолокнистых кормов, что приводит к усиленному брожению и образованию молочной кислоты в рубце (что ведет к снижению pH). В Нидерландах было обнаружено, что общая распространенность ацидоза рубца составляет 13,8% среди молочного стада, причем на отдельных фермах этот показатель колеблется от 0% до 38% [42]. Ацидоз рубца может вызвать повреждение его тканей или метаболические нарушения (гипогликемия), снизить пищеварительную эффективность, отрицательно повлиять на иммунитет и даже привести к смертельным последствиям. Его типичные симптомы: сниженный аппетит, снижение удоев, рвота, диарея, повышенное слюноотделение, тошнота, признаки боли и учащенное дыхание.

Профилактика заболевания заключается во введении в корма концентратов и волокнистых компонентов для стимуляции жевательных движений и слюноотделения, а также в регулярном мониторинге состояния здоровья животных и pH рубца. Лечат болезнь, стабилизируя pH рубца с помощью буферных растворов, или, если есть риск вторичных инфекций, прибегают к антибиотикам.

Кетоз — это метаболическое состояние, возникающее у коров, особенно в начале лактации, когда энергетические затраты на производство молока превышают энергетическую ценность потребляемого корма. Это приводит к интенсивному расщеплению жиров в организме с образованием кетоновых тел (ацетон, бета-гидроксибутират и ацетоацетат), которые используются в качестве альтернативного источника энергии. Однако избыточное накопление кетоновых тел в крови приводит к отравлению и нарушению функций организма.

Профилактика кетоза — это обеспечение адекватного и сбалансированного питания до и после рождения телят, чтобы избежать резкого дефицита энергии. При лечении уже возникшего заболевания применяют препараты для повышения уровня глюкозы в крови, а также коррекции рациона для увеличения энергетической ценности корма. В некоторых случаях может потребоваться использование гормональных препаратов для стимуляции аппетита и улучшения обмена веществ. Всегда рекомендуется консультация с ветеринаром для определения наиболее подходящего метода лечения.

Инфекционные заболевания коров и коз

Не меньшие проблемы доставляют животным вирусы и бактерии. Однако инфекционные заболевания предотвращаются вакцинацией (мы расскажем о ней чуть ниже), а также антибиотиками, антитоксинами и поддерживающей терапией. В таблице 2 кратко изложена основная информация о распространенных инфекциях коров и коз.

| Заболевание | Возбудитель | Симптомы | Тип вакцины |

|---|---|---|---|

| Бактериальные заболевания | |||

| Мастит | Staphylococcus aureus и Escherichia coli | Отечность вымени, покраснение, болезненность на ощупь, изменение цвета и консистенции молока, появление хлопьев или сгустков в молоке, повышенная температура тела, уменьшение объема молока | - |

| Пастереллез | Pasteurella multocida | Кашель, выделения из носа, затрудненное дыхание | инактивированная, субъединичная |

| Бруцеллез | Brucella spp. | Аборты у беременных животных, орхит у самцов, общая слабость | живая |

| Сибирская язва | Bacillus anthracis | Внезапная смерть животных, отеки, темные кровотечения | живая ослабленная |

| Столбняк | Clostridium tetani | Жесткость и спазмы мышц, третья вековая перепонка над глазами, повышенная чувствительность к свету и звуку | инактивированная |

| Вирусные заболевания | |||

| Инфекционный ринотрахеит (IBR) | Вирус герпеса BHV-1 | Респираторные симптомы, конъюнктивит, возможны генитальные поражения | живая ослабленная, инактивировнная |

| Парагрипп 3 | Вирус парагриппа типа 3 | Кашель, выделения из носа, затрудненное дыхание | инактивированная |

| Бешенство | Вирус бешенства | Изменение поведения, агрессия, паралич, смерть | инактивированная |

| Вирусная диарея крупного рогатого скота | Pestivirus | Диарея, повышенная температура, снижение веса и аппетита, респираторные нарушения, ухудшение шерсти | инактивированная, живая субъединичная |

Весьма распространенное заболевание мастит в этой группе болезней стоит особняком — это воспаление вымени, либо вызванное инфекцией (Staphylococcus aureus и Escherichia coli), либо неинфекционное. Реже мастит могут вызывать вирусы и грибки. Травмы молочной железы, воздействие химикатов (антисептики, применяемые для дезинфекции вымени перед доением, пестициды, химические загрязнители, добавки к кормам), гормональные препараты, застой молока также способствуют развитию мастита. Риск мастита выше при неправильной технике доения, плохой гигиене доильного оборудования и помещений, стрессе у животных, переполненности стойл и недостаточном питании. Стресс у коров, кроме всего прочего, может усиливаться, если в коровниках слишком холодно или слишком жарко, или если животным не хватает общения. Следовательно, для предотвращения мастита важно соблюдать гигиенические нормы при доении, регулярно проверять животных на наличие признаков заболевания, обеспечивать коровам полноценное питание и минимизировать их стресс.

Мастит приводит к значительным потерям молока и увеличению расходов на лечение. В одном из исследований показано, что мастит может привести к потере до 375 кг молока на лактацию [43]. Коровы, больные маститом, эмоционально страдают во время острой фазы болезни [44], что показала Качественная Оценка их Поведения (QBA ) [45].

QBA (Qualitative Behaviour Assessment) — это метод качественной оценки, который используется для оценки эмоционального состояния животных на основе их поведения. Этот подход включает в себя субъективную оценку различных аспектов поведения животных, таких как энергичность, уверенность и напряжение, чтобы сделать выводы об их благополучии. QBA основан на идее, что общий характер движений и позы, которые принимают животные, могут отражать их внутреннее состояние.

Каждой корове — по прививке. Против каких болезней вакцинируют крупных рогатых животных

Вакцинация — ключевой инструмент для снижения заболеваемости сельскохозяйственных животных. Вакцины помогают предотвратить или значительно снизить распространение многих болезней, включая такие как болезнь Йоне и респираторную болезнь крупных рогатых животных, язвенную болезнь, овечью оспу, вирусный респираторный и репродуктивный синдром свиней, болезни Ньюкасла и Марека у птиц и многие другие. Вакцины для людей и для сельскохозяйственных животных отличаются (по специфичности возбудителей, составу, процессу разработки и одобрения), однако базовые принципы их работы идентичны.

Платформа вакцины или ее тип определяет, как она взаимодействует с иммунной системой для стимуляции защитной реакции без вызова заболевания (табл. 2). Чем различаются разные вакцины (живые, инактивированные, субъединичные) — подробно описано в статье «Разработка вакцин: чем и как имитировать болезнь?» [46] А про ветеринарные вакцины нового поколения читайте в статье «Ветеринария: эволюция, революции, инновации» [1].

Во многих странах вакцинация животных от ряда болезней обязательна, особенно если они представляют угрозу не только для животных, но и для людей. Недавнее исследование рассматривает возможность использования вакцины БЦЖ, более чем векового стандарта защиты детей от человеческого туберкулеза [1], для борьбы с аналогичным туберкулезом крупных рогатых животных. В исследовании также рассматриваются проблемы, связанные с использованием подхода «тестирование и убой» для борьбы с туберкулезом, который не привел к ожидаемому сокращению или искоренению болезни [47].

На сегодняшний день широкие программы вакцинации подтвердили свою эффективность; вспышки инфекционных заболеваний среди животных хотя и случаются, но большого ущерба отрасли нанести уже не могут. Тем не менее у вакцин есть и недостатки. Так, вакцинация может вызвать нежелательные реакции у вакцинированных животных, включая анафилаксию и снижение производственных показателей. Также массовые кампании по вакцинации могут быть очень дорогостоящими и не всегда прибыльными для фермеров, несмотря на то, что они обязательны.

Эти трудности подчеркивают важность разработки и применения альтернативных методов профилактики заболеваний. Один из таких методов — это диагностика в животноводстве.

Диагностика в животноводстве

Диагностика в животноводстве направлена на раннее обнаружение и предотвращение заболеваний у сельскохозяйственных животных. Ведь давно известно, что болезнь проще предотвратить, чем вылечить.

Рутинная диагностика в ветеринарии крупных рогатых животных —

это комплекс процедур и анализов, которые регулярно проводятся для мониторинга здоровья и предупреждения заболеваний коров, лошадей, овец и коз. Эти меры помогают выявить проблемы на ранних стадиях, что значительно упрощает лечение и предотвращает распространение инфекций в стаде. Вот основные аспекты:

- Клинический осмотр: ветеринар осматривает животное, оценивая его общее состояние, поведение, аппетит и другие визуально заметные признаки здоровья или болезни.

- Измерение температуры, пульса и дыхания помогают оценить основные жизненные показатели животного.

- Лабораторные исследования: анализы крови, мочи и фекалий для выявления инфекций, паразитов, нарушений в работе органов.

- Регулярная дегельминтизация и контроль внешних паразитов, таких как блохи, клещи и вши.

- Профилактическая вакцинация против основных заболеваний, характерных для данного вида и региона.

Документ «Molecular Diagnostics for the Food Animal Practitioner» [48] описывает применение молекулярных методов в рутинной диагностике с особым акцентом на технологию полимеразной цепной реакции (ПЦР — читайте о ней в статье спецпроекта «12 методов в картинках» [49]). ПЦР широко используется для идентификации бактериальных, вирусных, микоплазменных, протозойных и грибковых ДНК, оценки специфических генетических дефектов, а также количественного определения цитокинов и факторов роста. ПЦР обладает высокой диагностической специфичностью и чувствительностью, но может быть дорогостоящей; также ПЦР подвержена риску контаминации. Для нее можно использовать кровь, фекалии, ткани, почву, спинномозговую жидкость и мазки со слизистых оболочек.

Для обнаружения в мясе паразитов наравне с ПЦР используется микроскопия. Под микроскопом специалисты ищут визуальные признаки паразитов: яйца, личинки или взрослые формы незваных гостей. Этот метод требует меньше времени на подготовку и может быть выполнен в базовых лабораторных условиях.

Микроскопия также помогает контролировать уровень соматических клеток в молоке — показатель здоровья вымени животных, особенно коров. Для определения уровня соматических клеток используют либо прямой микроскопический подсчет, либо автоматизированные счетчики. Если соматических клеток много — скорее всего, это мастит или другие воспалительные процессы в вымени.

Мультиплексное обнаружение вирусных геномов — еще один пример использования молекулярной диагностики. Например, разработан полностью автоматизированный анализ для одновременного выявления нескольких вирусов в одном образце [50]. Этот метод позволяет быстро диагностировать болезни, критичные для сельскохозяйственной промышленности. Пользователь выполняет загрузку анализируемых образцов, размещает расходные материалы и реагенты и запускает анализ, в то время как все остальные процессы выполняются полностью автоматически (экстракция нуклеиновых кислот , мультиплексная ПЦР с обратной транскрипцией , обратный дот-блоттинг и отчет о результатах). Такой анализ занимает около шести часов и может одновременно обрабатывать до 24 образцов. Данный метод позволил выявить 37 лабораторно амплифицированных штаммов пяти целевых вирусов, включая все семь серотипов вируса ящура, три генотипа вируса классической чумы свиней и два серотипа вируса везикулярного стоматита. Он также выявил целевые вирусы в различных клинических образцах, взятых у инфицированных животных (жидкости и мазок из полости рта, мазок из носа, цельная кровь, сыворотка, а также образцы из миндалины, селезенки, почек и подвздошной кишки).

Экстракция нуклеиновых кислот (НК) — это выделение ДНК или РНК из клеток или вирусных частиц. Процесс идет в несколько этапов, включающих лизис клеток для освобождения их содержимого, удаление белков и других компонентов, а также очистку и концентрирование НК для последующего анализа. Это фундаментальная процедура в молекулярной биологии, необходимая для таких методов как ПЦР, секвенирование ДНК, генотипирование и других. Подробности: «Выделяем нуклеиновые кислоты: эволюция методов» [51].

Мультиплексная ПЦР с обратной транскрипцией (RT-multiplex PCR) комбинирует процесс обратной транскрипции РНК в ДНК с последующей мультиплексной ПЦР. Обратная транскрипция позволяет синтезировать комплементарную ДНК (кДНК) из РНК, что полезно при анализе вирусных РНК или мРНК клеток. При мультиплексной ПЦР амплифицируется несколько участков ДНК одновременно в одной реакции, что делает процесс более эффективным — за один эксперимент анализируется сразу несколько генов. Подробности: «12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция» [49], «Цифровая ПЦР: измеряя истину» [52].

Обратный дот-блоттинг — это метод молекулярной диагностики, при котором на мембрану наносятся зонды, содержащие специфические нуклеотидные последовательности, комплементарные целевой ДНК или РНК. После гибридизации мембраны с образцом, который может содержать целевую ДНК или РНК, происходит образование стабильных двухцепочечных комплексов в точках, где последовательности зонда и образца совпадают. Затем используются различные методы для визуализации этих гибридных комплексов, что позволяет определить наличие или отсутствие специфических генетических вариантов в образце.

Новейшие подходы в диагностике

Выше мы перечислили условную классику. А вот несколько методик поновее:

- Геномное секвенирование для идентификации носителей генетически детерминированных заболеваний. Это классическое секвенирование по Сэнгеру; методики следующего поколения (NextGen); секвенирование Ion Torrent (использует полупроводниковые сенсоры для обнаружения водорода, который высвобождается при включении нуклеотида в растущую цепь ДНК) [53]; секвенирование одиночных молекул в реальном времени (SMRT) [34], [54] и нанопоровое секвенирование (пропускает отдельные молекулы ДНК или РНК через белковые нанопоры, измеряя колебания проходящего через ячейку тока) [55]. Геномное секвенирование используется для выявления носителей генов, отвечающих за устойчивость к заболеваниям или наличие генетически обусловленных болезней.

- Развитие биосенсорных технологий дает возможность проводить быстрое, точное и чувствительное обнаружение патогенов и других заболеваний животных [48]. Современные биосенсорные системы позволяют быстро обнаруживать болезни с высокой чувствительностью и специфичностью. Электрохимические биосенсоры включают ферменты, антитела или ДНК-зонды, которые специфически связываются с анализируемым веществом. Эта биологическая взаимосвязь преобразуется в измеримый электрический сигнал, что позволяет быстро и точно оценить наличие и концентрацию целевого аналита. Разработанные биосенсоры (такие как иммуносенсоры, использующие вольтамперометрию) и другие методы на основе электрохимии отлично справляются с быстрым обнаружением патогенов. Например, при поиске E. coli с помощью электрохимических биосенсоров время диагностики составляет до 80 минут. Также эти методы позволяют отличить вирулентные штаммы E. coli от непатогенных, что важно для своевременного назначения адекватного лечения и борьбы с резистентностью к лекарственным препаратам.

- Иммуноферментный анализ (ELISA), о котором можно дополнительно почитать в статье «12 методов в картинках: иммунологические технологии» [56], также используется в биосенсорах для обнаружения патогенов [57].

Почему отрасль должна меняться и существует ли гуманное животноводство?

Один из главных ответов на этот вопрос — травматизация животных вследствие условий содержания, которые обсуждались выше. Несмотря на все попытки сделать животноводство более гуманным, ориентация исключительно на производительность неизбежно подразумевает манипуляции с животными, причиняющие им страдания — например, обезроживание у коров и коз. Сама идея разведения и содержания животных от сотни до тысячи особей в одном помещении исключает благополучие животных, эволюция которых не была направлена на жизнь в таких больших «популяциях», заключенных в жесткие пространственные рамки. Реализация же идеи «гуманного животноводства», даже с автоматизацией и цифровизацией, также невозможна из-за огромного количества животных. И как было сказано в «обзоре» промышленной фермы — животные нужны людям до той поры, пока они приносят прибыль. Обеспечение же благополучной жизни требует, несомненно, индивидуального подхода к каждой особи.

Несмотря на развитие практик, направленных на уменьшение боли и страданий во время убоя, гуманный убой неосуществим концептуально, так как убой в принципе лишает животных любого будущего [58]. С философской точки зрения, убой, помещающий страдание в конец жизни животного, еще сильнее вредит ему, поскольку не оставляет места для компенсации негативного опыта будущими положительными переживаниями.

Эмоциональное состояние животных

…работники боен в США ежедневно видят смерть и насилие в таких крупных масштабах, с которыми большинству американцев никогда не придется столкнуться.

Тимоти Пачират — исследователь индустрии убоя — считает, что общество структурировано таким образом, чтобы отдалить и скрыть от общественности жестокую реальность убоя животных [59]. Жизнь коров и других животных на фермах, без сомнения, можно назвать травмирующей, а смерть на бойнях — ужасной. Например, несмотря на высокий уровень развития животноводства в США, проблемы с жестоким обращением с животными даже там все еще существуют. Human Rights Watch задокументировала, что жестокость на бойнях в США варьируется «от прибегания к тычкам, сдиранию кожи до ошпаривания кипятком животных, находящихся в полном сознании».

К тому же, не исчезают проблемы, связанные с промышленным содержанием животных вместе. Маленькие стойла не позволяют даже повернуться животным, обреченным стоять в собственных фекалиях (рис. 20, 21). Халатность работников, вызванная разными причинами — от жестокости до последствий самой работы на бойне — также вызывают заболевания животных.

До того, как попасть на скотобойню, животным приходится выдержать транспортировку, которая также приносит страдания. Во время перевозки им не дают пить и есть, везут в жару, а тех, кто обессилел, подгоняют электрическими палками, чтобы они встали и доковыляли до стойла.

Эмоциональное благополучие животных на фермах в современных реалиях тоже трудно достижимо. Авторы исследования «Separation from the Dam Causes Negative Judgement Bias in Dairy Calves» [60] обнаружили, что отделение телят от матерей вызывает у них негативное суждение, что может указывать на пессимистичный настрой и плохое настроение.

- Пессимистичное суждение —

- склонность видеть неопределенные ситуации в негативном свете. Оно проявляется в осторожном или избегающем поведении и медленной реакции на возможные вознаграждения, служа признаком дискомфорта или предыдущих негативных опытов.

Метод халяльного забоя, несмотря на религиозные предписания, рассматривается как значительный стрессогенный фактор, вызывая у животных страх и стресс из-за жестокого обращения. В обзоре обсуждаются эмпатия и благополучие животных в контексте исламской шариатской юриспруденции [61], а также связь с физиологическими и поведенческими реакциями животных во время забоя.

Ислам как религия запрещает забивать одно животное на глазах у другого, так как через органы чувств — зрение, обоняние и слух — животные могут воспринимать стресс других особей своего вида. Также стоит учесть, что мясо не может считаться халяльным, если:

- животное забито не мусульманином;

- если во время забоя произносится имя кого-либо, кроме Аллаха;

- убийство происходит не вручную;

- животные наблюдают смерть друг друга;

- убитые и живые животные находятся в одном помещении.

Это не исчерпывающий список, однако ответственно выполнять даже эти требования в промышленных масштабах невозможно. На больших мясоперерабатывающих заводах, где забой происходит на высокой скорости автоматической линии забоя (а вовсе не вручную), нельзя гарантировать, что животные не видят забой других.

На обычных бойнях оглушенных животных подвешивают за шею на цепях, и в таком положении рабочий «закалывает» их, перерезая горло или вводя специальный инструмент для забоя в грудь около сердца. Крупные рогатые животные, а также некоторые овцы и свиньи оглушаются перед забоем ударом по голове пневматическим пистолетом с выдвигающимся ударным стержнем.

Оценки количества убитых животных по всему миру — это не больше, чем замысловатые догадки. Но самые правдоподобные данные из всех, что я видел, были предоставлены Ноамом Мором, профессором физики из Колледжа Куинс в Нью-Йорке. Мор — всемирно признанный эксперт по глобальному потеплению. Используя данные, опубликованные Всемирной продовольственной организацией, он установил, что в 2010 году более 65 миллиардов наземных животных было убито по всему миру для употребления в пищу. (Количество водных животных неизвестно, потому что морские «урожаи» измеряются в метрических тоннах, а не количестве животных). (...) убийство 1,5 миллионов животных занимает менее 15 минут.

Стресс работников боен

Работа на бойне, сосредоточенная вокруг убийства, растворяется в рутинном, почти галлюцинаторном тумане. К концу дня [...] едва ли имеет значение, что ты делаешь — режешь, стрижешь, нарезаешь на куски, измельчаешь, подвешиваешь или вымываешь. Все, что имеет значение — это то, что день подходит к концу.

Занятость на бойнях увеличивает общий уровень арестов, а также арестов за насильственные преступления, изнасилования и другие сексуальные преступления [62]. Это предполагает существование «Эффекта Синклера», уникального для насильственной рабочей среды боен фактора, который ранее не рассматривался в социологии насилия.

Работа на бойне — это травма. У работников наблюдаются симптомы ПТСР, особенно в виде снов о совершении насилия, эмоционального оцепенения и отстраненности [63]. Совершение насильственных действий работниками боен очевидно в разы выше, чем у работников предприятий, не связанных с убоем животных [64].

Со временем ты привыкаешь к этому. Ты ничего не чувствуешь. Если вы убиваете кого-то тысячу раз снова и снова, спустя некоторое время у вас не останется никаких чувств. Она убивает тебя изнутри, скотобойня, она убивает тебя. Ты можешь быть по уши в крови, но это не будет тебя беспокоить.

Не приходится удивляться, что в мясоперерабатывающей промышленности и на бойнях часто работают мигранты — одна из наименее защищенных частей населения. Например, в Германии они составляют до 80% работников мясной промышленности. Это связано с тем, что работа на бойнях низкооплачиваемая, физически тяжелая и опасная, а условия труда — стрессовые [65], поэтому на рынке труда эти вакансии у местного населения не востребованы.

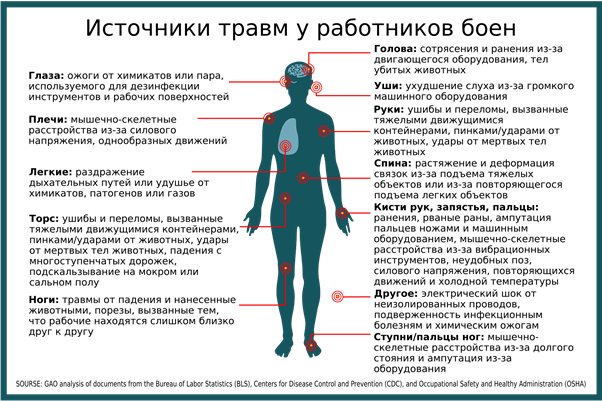

Попытка снизить вред

Несмотря на внедрение автоматических систем в процесс убоя животных, снижающих физическую нагрузку и риск травм для работников, животноводство остается одной из самых опасных отраслей в промышленности (рис. 22). Условия работы на таких предприятиях связаны с множеством рисков, включая высокую вероятность получения травм из-за работы с острыми инструментами и автоматизированным оборудованием в условиях высоких темпов и скученности.

Эти факторы вместе с длительными рабочими часами и монотонностью трудовых операций способствуют высокому уровню производственного травматизма. Кроме того, многие травмы остаются незарегистрированными из-за страха работников перед увольнением или другими формами наказания со стороны работодателей.

Ротация задач помогает уменьшить монотонность и утомляемость сотрудников, но не полностью устраняет риск развития ПТСР, возможность которого сохраняется даже после одного травмирующего события. Введение строгих юридических норм и стандартов по безопасности и защите прав работников способствует повышению уровня безопасности на предприятиях, включая обучение и сертификацию персонала, а также мониторинг рабочих условий. Эти меры потенциально могут улучшить состояние работников, однако риски, связанные с травмами и психологическими расстройствами, все еще актуальны для отрасли.

Рисунок 22. В отчете Human Rights Watch упаковка мяса также названа «одной из самых опасных фабричных работ в Америке, где уровень травматизма более чем в два раза превышает средний показатель по стране». Мясоперерабатывающие заводы и бойни требуют значительного ручного труда на различных этапах производства [66], несмотря на высокий уровень механизации. Работники часто обучаются выполнять только один конкретный участок процесса.

Чем можно заменить мясо?

Современные аналоги мяса, такие как растительный белок [67], одноклеточные микроорганизмы (single cell protein, SCP), заменители молока [68], белок насекомых, водоросли, культивируемое мясо и мясо, созданное с помощью 3D-печати, представляют собой инновационные подходы к решению проблемы голода, так как возможно крупномасштабное производство таких продуктов в регионах с ограниченными ресурсами. Получится это или нет — покажет время, а пока что теплится надежда, что подобные альтернативы могут обеспечить более устойчивое и этичное получение пищи, учитывая, что с каждым годом технологии этого рода привлекают все больше внимания инвесторов (горячо рекомендуем статью «Протеиновые инвестиции» — в ней подробно и ярко рассказывается о каждом типе альтернатив и их преимуществах [67]).

Еще один плюс растительных альтернатив — возможность поддерживать устойчивость окружающей среды. В одном исследовании сравнивали выбросы парниковых газов различных аналогов мяса в зависимости от их основного источника белка (пшеница, соя, пшеница и соя вместе или орехи) и их питательный состав [69]. Полностью растительные мясные аналоги оказались предпочтительными с точки зрения минимизации вреда на окружающую среду.

Метод SCP может быть использован для производства белка на основе микроорганизмов, включая водоросли, дрожжи, грибы и бактерии. SCP гораздо меньше зависит от земли (по сравнению и с выращиваемыми на убой животными, и с растительными альтернативами) и не требует большого количества пресной воды, что делает его более экологичным вариантом [70].

Заменители молока, включая продукты на растительной основе, могут обеспечить важный источник питания, особенно для людей с непереносимостью лактозы, и предлагают способ удовлетворения потребностей в молоке и молочных продуктах .

Подробнее о заменителях молока читайте в статье «Intel индустрии питания. Как двое вчерашних студентов меняют наше представление о еде с помощью ГМО-дрожжей и молока без коров» [68].

Инновационные источники белка, такие как белок насекомых, водоросли и мясо, полученное с помощью 3D-печати, также могут быть основой для экологически устойчивых решений. Насекомые и водоросли могут стать источником белка и микроэлементов в регионах, где сложно разводить животных на фермах. Технология 3D-печати позволяет создавать пищу, удовлетворяющую специфические пищевые потребности — например, людей, испытывающих сложности с жеванием и глотанием. При 3D-печати мяса, производимого в лабораторных условиях без убоя животных, можно регулировать содержание белков, жиров и других питательных веществ, а также обеспечивать реалистичную текстуру продукта [71].

«Культивируемое мясо» — еще одна новая технология, породившая жаркие дискуссии в областях права, безопасности, здоровья, экологии и благополучия животных [72]. Его точное определение и классификация остаются предметом споров, а вопросы безопасности и соответствия питательным и вкусовым качествам традиционного мяса требуют дальнейшего исследования. Хотя оно может быть более экологичным, существуют противоречивые данные о его влиянии на окружающую среду. Производство такого «мяса» теоретически снижает использование животных [73], но вместо этого возникают новые этические вопросы. Например, если процесс основан на биопсиях живых животных для получения стволовых клеток, они все равно будут использоваться. Кроме того, в процессе культивации используется сыворотка, полученная из плода беременной коровы на бойне.

В целом, хотя «культурное мясо» может быть рассмотрено как альтернатива убою животных, оно все еще требует тщательного изучения для оценки всех своих аспектов. Пока основным препятствием к его широкому распространению остаются высокая цена, вкусовые характеристики и возможные проблемы поиска спроса — большая часть людей предпочитает привычное «натуральное» мясо высокотехнологичному заменителю.

Таким образом, использование синтетических аналогов мяса, вероятно, в конце концов сыграет не последнюю роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивом развитии, уменьшая зависимость от традиционного животноводства.

Заключение

Современный мир невозможно представить без технологий, которые проникли в каждую сферу жизни. Неудивительно, что технологический прогресс вызывает дискуссии — вместе с благами, которые он приносит, с ним приходят и новые вопросы и вызовы; выстраиваются новые отношения с миром. Животноводство также аккумулирует новейшие технологии — автоматизируется многочисленные процессы (включая убой), разрабатываются новые виды анализов, давно известные методы начинают использовать для решения новых задач, выводятся «желанные» породы.

Однако у этих технологий единственная осязаемая цель — увеличить «производительность» животных. Несмотря на кажущееся улучшение благополучия животных — возможность быстро идентифицировать заражение, новые типы кормов и т.д., — настоящего благополучия (для начала, жизни без боли и страданий) в этой области нет и никогда не будет. Так называемые улучшенные условия содержания будут практиковаться на фермах до тех пор, пока это будет приносить прибыль: здоровое животное способно «произвести» больше, чем больное, поэтому на диагностику выделяются средства. Редактирование генома, мультиомики, репродуктивные технологии — все это постепенно впитывает в себя животноводческая промышленность, но не во благо животных, а для увеличения отраслевой прибыли. Убийство не способных к сопротивлению живых существ несовместимо с истинным благополучием — «гуманного» и «этичного» животноводства не существует. Кроме того, что оно причиняет страдания животным, оно также губительно действует на работников этой отрасли и разрушает экосистемы, принимающие на себя удар интенсивного использования пастбищ, водоемов и лесов. Не похоже, что применение рассмотренных методов приведет человечество к отказу от устоявшейся эксплуатации. Конечно, в такой ситуации разумнее и честнее по отношению к живым существам будет обратиться к возможностям биотехнологии или альтернативным источникам белковых и молочных продуктов. К тому же, прогресс такого рода в пищевой промышленности обладает потенциалом к решению проблемы голода. Ответ на вопрос о том, насколько это реалистично, займет не одно десятилетие. А пока хочется выразить надежду, что когда-нибудь все-таки настанет мир, где благополучие одних живых существ не ограничивает благополучие других.

Литература

- Ветеринария: эволюция, революции, инновации;

- Alla L’vovna Novokshanova, Natalia Olegovna Matveeva, Dmitry Borisovich Nikityuk. (2024). Analysis of milk consumption and dairy products of the Russian population using an online survey. Food Science & Nutrition. 12, 933-942;

- OECD (2024). Meat consumption. Organisation for Economic Co-operation and Development;

- Контроль за пестицидами. Полиция в белых халатах;

- Герцен Е. (2021). Проблема нависла: животноводческая ферма в селе Троицком еще год будет нарушать санитарные нормы. «Комсомольская правда»;

- Ивельский А. (2021). Ферма «Мерси-Агро Сахалин» в Таранае продолжает нарушать санитарное законодательство. «Комсомольская правда»;

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" (с изменениями и дополнениями). (1993). Компания «Гарант»;

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020 г. N 622 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации". (2020). Компания «Гарант»;

- Albert De Vries. (2020). Symposium review: Why revisit dairy cattle productive lifespan?. Journal of Dairy Science. 103, 3838-3845;

- Torrella K. (2022). Most animal cruelty is legal on the farm. A judge is questioning that. Vox;

- Роговыжигатель электрический 500 Вт 220 В, термокаутер бескровный для прижигания рогов у козлят, телят, ягнят и оленят. (2024). Ozon;

- M.J. Haskell, L.J. Rennie, V.A. Bowell, M.J. Bell, A.B. Lawrence. (2006). Housing System, Milk Production, and Zero-Grazing Effects on Lameness and Leg Injury in Dairy Cows. Journal of Dairy Science. 89, 4259-4266;

- B. S. Semenov, A. V. Nazarova, R. A. Uvarov. (2020). Influence of housing technologies of dairy cattle on the incidence of surgical diseases. Agrarnaâ nauka. 9-13;

- H.M. Mekonnen, K. Asmamaw, J.F. Courreau. (2006). Husbandry practices and health in smallholder dairy farms near Addis Ababa, Ethiopia. Preventive Veterinary Medicine. 74, 99-107;

- Isabelle Weindl, Hermann Lotze-Campen, Alexander Popp, Christoph Müller, Petr Havlík, et. al. (2015). Livestock in a changing climate: production system transitions as an adaptation strategy for agriculture. Environ. Res. Lett. 10, 094021;

- L.F. Brito, N. Bedere, F. Douhard, H.R. Oliveira, M. Arnal, et. al. (2021). Review: Genetic selection of high-yielding dairy cattle toward sustainable farming systems in a rapidly changing world. Animal. 15, 100292;

- Guoyu Hu, Duy Ngoc Do, Janine Gray, Younes Miar. (2020). Selection for Favorable Health Traits: A Potential Approach to Cope with Diseases in Farm Animals. Animals. 10, 1717;

- W.M Rauw, E Kanis, E.N Noordhuizen-Stassen, F.J Grommers. (1998). Undesirable side effects of selection for high production efficiency in farm animals: a review. Livestock Production Science. 56, 15-33;

- FDA Approves Pork from WSU Gene-Edited Pigs for Human Consumption. (2023). Food Safety Magazine;

- Emilie McConnachie, Maria Jose Hötzel, Jesse A. Robbins, Adam Shriver, Daniel M. Weary, Marina A. G. von Keyserlingk. (2019). Public attitudes towards genetically modified polled cattle. PLoS ONE. 14, e0216542;

- Просто о сложном: CRISPR/Cas;

- Poothappillai Kasinathan, Hong Wei, Tianhao Xiang, Jose A. Molina, John Metzger, et. al. (2015). Acceleration of genetic gain in cattle by reduction of generation interval. Sci Rep. 5;

- Alison L. Van Eenennaam. (2019). Application of genome editing in farm animals: cattle. Transgenic Res. 28, 93-100;

- «Омики» — эпоха большой биологии;

- Мультиомики в сельском хозяйстве: когда ДНК встречается с трактором;

- M. E. Goddard. (2012). Uses of genomics in livestock agriculture. Anim. Prod. Sci. 52, 73;

- Rhesti Indriastuti, Berlin Pandapotan Pardede, Asep Gunawan, Mokhamad Fakhrul Ulum, Raden Iis Arifiantini, Bambang Purwantara. (2022). Sperm Transcriptome Analysis Accurately Reveals Male Fertility Potential in Livestock. Animals. 12, 2955;

- B. Picard, C. Berri, L. Lefaucheur, C. Molette, T. Sayd, C. Terlouw. (2010). Skeletal muscle proteomics in livestock production. Briefings in Functional Genomics. 9, 259-278;

- Luca Fontanesi. (2016). Metabolomics and livestock genomics: Insights into a phenotyping frontier and its applications in animal breeding. Animal Frontiers. 6, 73-79;

- Ryan P. Thompson, Eric Nilsson, Michael K. Skinner. (2020). Environmental epigenetics and epigenetic inheritance in domestic farm animals. Animal Reproduction Science. 220, 106316;

- H. J. Lamb, L. T. Nguyen, J. P. Copley, B. N. Engle, B. J. Hayes, E. M. Ross. (2023). Imputation strategies for genomic prediction using nanopore sequencing. BMC Biol. 21;

- Нанопоровое секвенирование: на пороге третьей геномной революции;

- Doreen Becker, Rosemarie Weikard, Frieder Hadlich, Christa Kühn. (2021). Single-cell RNA sequencing of freshly isolated bovine milk cells and cultured primary mammary epithelial cells. Sci Data. 8;

- Одноклеточное секвенирование: разделяй, изучай и властвуй;

- Mariane Severino, Mohammed Gagaoua, Welder Baldassini, Richard Ribeiro, Juliana Torrecilhas, et. al. (2022). Proteomics Unveils Post-Mortem Changes in Beef Muscle Proteins and Provides Insight into Variations in Meat Quality Traits of Crossbred Young Steers and Heifers Raised in Feedlot. IJMS. 23, 12259;

- Jessica Powell, Andrea Talenti, Andressa Fisch, Johanneke D. Hemmink, Edith Paxton, et. al. (2023). Profiling the immune epigenome across global cattle breeds. Genome Biol. 24;

- Jiyuan Li, Yining Wang, Robert Mukiibi, Brian Karisa, Graham S. Plastow, Changxi Li. (2022). Integrative analyses of genomic and metabolomic data reveal genetic mechanisms associated with carcass merit traits in beef cattle. Sci Rep. 12;

- Naveen Kumar Kadri, Goutam Sahana, Carole Charlier, Terhi Iso-Touru, Bernt Guldbrandtsen, et. al. (2014). A 660-Kb Deletion with Antagonistic Effects on Fertility and Milk Production Segregates at High Frequency in Nordic Red Cattle: Additional Evidence for the Common Occurrence of Balancing Selection in Livestock. PLoS Genet. 10, e1004049;

- Takuya Yoshihara, Yunan He, Osamu Fukuda, Hiroshi Okumura, Kohei Arai, et. al. (2019). Evaluating Programmed Artificial Insemination for Cattle Production. IJACSA. 10;

- Криобиология: как остановить биологические часы и запустить их обратно;

- Alok Bharti, Sailabala Dei, Santosh Kumar. (2018). Livestock Reproductive Techniques. CJAST. 31, 1-11;

- J. L. Kleen, G. A. Hooijer, J. Rehage, J. P. T. M. Noordhuizen. (2009). Subacute ruminal acidosis in Dutch dairy herds. Veterinary Record. 164, 681-684;

- Henri Seegers, Christine Fourichon, Fran�ois Beaudeau. (2003). Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. Vet. Res. 34, 475-491;

- Alice de Boyer des Roches, Alexandra Lussert, Marion. Faure, Vincent. Herry, Pascal. Rainard, et. al. (2018). Dairy cows under experimentally-induced Escherichia coli mastitis show negative emotional states assessed through Qualitative Behaviour Assessment. Applied Animal Behaviour Science. 206, 1-11;

- K.L. Ingvartsen. (2006). Feeding- and management-related diseases in the transition cow. Animal Feed Science and Technology. 126, 175-213;

- Разработка вакцин: чем и как имитировать болезнь?;

- Anita L. Michel. (2024). Vaccines to control tuberculosis in cattle. Science. 383, 1410-1411;

- Paul J. Plummer. (2007). Molecular Diagnostics for the Food Animal Practitioner. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 23, 481-501;

- 12 методов в картинках: полимеразная цепная реакция;

- Oliver Lung, Mathew Fisher, Anthony Erickson, Charles Nfon, Aruna Ambagala. (2019). Fully automated and integrated multiplex detection of high consequence livestock viral genomes on a microfluidic platform. Transbound Emerg Dis. 66, 144-155;

- Выделяем нуклеиновые кислоты: эволюция методов;

- Цифровая ПЦР: измеряя истину;

- 12 методов в картинках: секвенирование нуклеиновых кислот;

- Секвенирование единичных клеток (версия — Metazoa);

- Нанопоровое секвенирование: на пороге третьей геномной революции;

- 12 методов в картинках: иммунологические технологии;

- Jasmina Vidic, Marisa Manzano, Chung-Ming Chang, Nicole Jaffrezic-Renault. (2017). Advanced biosensors for detection of pathogens related to livestock and poultry. Vet Res. 48;

- Heather Browning, Walter Veit. (2020). Is Humane Slaughter Possible?. Animals. 10, 799;

- Pachirat T. (2011). Every Twelve Seconds: Industrialized Slaughter and the Politics of Sight. Yale University Press;

- Rolnei R. Daros, João H. C. Costa, Marina A. G. von Keyserlingk, Maria J. Hötzel, Daniel M. Weary. (2014). Separation from the Dam Causes Negative Judgement Bias in Dairy Calves. PLoS ONE. 9, e98429;

- Rajwali Khan, Hongfang Guo, Sayed Haidar Abbas Raza, Abdur Rahman, Muhammad Ayaz, Zan Linsen. (2018). Halal slaughtering, welfare, and empathy in farm animals: a review. Trop Anim Health Prod. 50, 1733-1738;

- Amy J. Fitzgerald, Linda Kalof, Thomas Dietz. (2009). Slaughterhouses and Increased Crime Rates. Organization & Environment. 22, 158-184;

- . (2023). How Should Clinicians Respond to Patients Experiencing Ongoing Present Traumatic Stress of Industrial Meat Production?. AMA Journal of Ethics. 25, E251-255;

- Karen Victor, Antoni Barnard. (2016). Slaughtering for a living: A hermeneutic phenomenological perspective on the well-being of slaughterhouse employees. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 11, 30266;

- Abelvik-Lawson H. (2022). The shocking violence and suffering behind the global meat industry. Greenpeace;

- Slaughterhouse Workers. (2017). Food Empowerment Project;

- Протеиновые инвестиции;

- Intel индустрии питания. Как двое вчерашних студентов меняют наше представление о еде с помощью ГМО-дрожжей и молока без коров;

- Ujué Fresán, Maximino Alfredo Mejia, Winston J Craig, Karen Jaceldo-Siegl, Joan Sabaté. (2019). Meat Analogs from Different Protein Sources: A Comparison of Their Sustainability and Nutritional Content. Sustainability. 11, 3231;

- Ghasem D. Najafpour. (2015). Single-Cell Protein. Biochemical Engineering and Biotechnology. 417-434;

- Harish K. Handral, Shi Hua Tay, Weng Wan Chan, Deepak Choudhury. (2022). 3D Printing of cultured meat products. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 62, 272-281;

- Культивируемое мясо — продукт завтрашнего дня;