-

3112Статья на конкурс «био/мол/текст»: Иногда говорят, что раньше трава была зеленей, небо — чище, а антибиотики лучше работали. Про небо и траву — это субъективное мнение, а вот антибиотики действительно с каждым днем теряют свою эффективность. Что же происходит? Дело в том, что каждый антибиотик оставляет следы в жизни бактерий. В данной статье читатель пройдет по этим следам и встретится со сложностями, препятствующими работе антибиотиков — то есть с механизмами антибиотикорезистентности. И хоть выглядит всё довольно безнадежно, им еще можно помочь! Так что помимо проблем со всё чаще возникающей устойчивостью, здесь приводятся некоторые способы их решения.

-

298В новых номерах авторитетных научных журналов можно прочесть о бактерии, вырабатывающей антибиотики у нас в носу, о клетках, мешающих плавникам зародышей рыб развиваться в конечность, как у наземных животных, о ранее не известном контуре для контроля дыхания, о факторах, ускоряющих эволюцию растений, и о новом методе, позволяющем детально исследовать нейрогенез во взрослом мозге.

-

Прекрасно иллюстрированная книга «Женщины в науке. 50 бесстрашных женщин, изменивших мир», вышедшая в издательстве Бомбора, посвящена описанию вклада пятидесяти женщин-первопроходцев в области естественных наук, технологии, инженерии и математики, которые на Западе обозначаются аббревиатурой STEM (science, technology, engineering, and mathematics), от древности до наших дней. Рейчел Игнотофски надеется, что книга вдохновит женщин смелее реализовывать свои мечты.

-

В новых выпусках ведущих научных журналов Nature и Science читаем о белке-ниндзя, участвующем в клеточной гибели, участии бактерий в распознавании опухолевых антигенов и новом виде слепых угрей, живущих в пещерах. Также узнаем о том, как тестостерон в бивнях мамонтах помог узнать больше о поведении этих древних млекопитающих.

-

На этой неделе из номеров Nature и Science вы узнаете, как мутации или конкуренция между клетками в тканях влияют на развитие опухолей, как антитела к одним и тем же антигенам по-разному влияют на кишечные бактерии, как уберечь «хорошие» бактерии от действия антибиотиков, а еще — многое о структуре различных белков. Вы также прочтете, как половые гормоны влияют на активность — и почему мы испытываем и проявляем сострадание к близким в трудных ситуациях. А еще вы познакомитесь со статьями по физиологии, данными о самовосстановлении мышц и образовании сердечных клапанов.

-

3005Ежегодно, начиная с 2016 года, российские аффилированные лица компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) вручают на базе Сколковского института науки и технологий стипендию выдающимся молодым ученым, работающим в сфере системной биологии. Эта статья продолжает цикл «Пятерка по системной биологии». В ней мы расскажем, как системная, молекулярная и клеточная биология помогают составить наиболее полное представление о работе живых систем и попросим стипендиатов программы рассказать о своих научных работах — и о том, какой вклад они должны внести в наши представления о жизни.

-

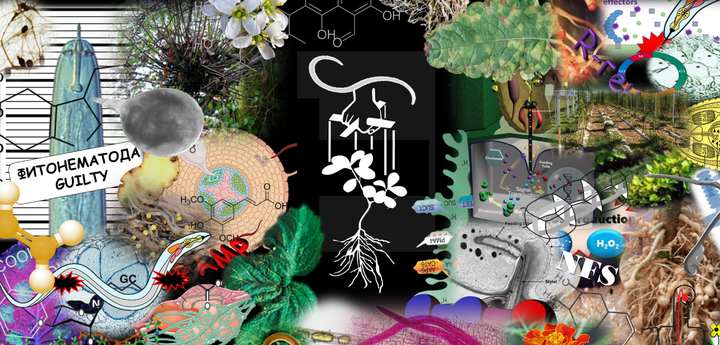

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Корневые седентарные фитонематоды являются одними из самых экономически значимых паразитов растений, с которыми они образуют долговременные взаимодействия. Виртуозные кукловоды, фитогельминты, искусно манипулируют реакциями растений, индуцируя в их корнях специальные гиперметаболические участки, откуда получают питание. Но растения не готовы мириться с экспансией и пытаются сопротивляться, порой не менее изобретательно обманывая соперника. За этой увлекательной и бесконечной эволюционной схваткой мы попробуем проследить в данной статье.

-

142На этой неделе у ученых есть для вас много новостей: тираннозавра рекса с сородичами отнесли к другой группе динозавров, в ДНК-оригами научились использовать белковые скрепки, а у легких обнаружили важную роль в кроветворении. Еще в свежих номерах авторитетных научных журналов можно прочесть о том, как кофермент NAD+ связан со старением, о том, как можно прижизненно изучать активность единичных дендритов и о новом методе высококачественной сборки геномов.

-

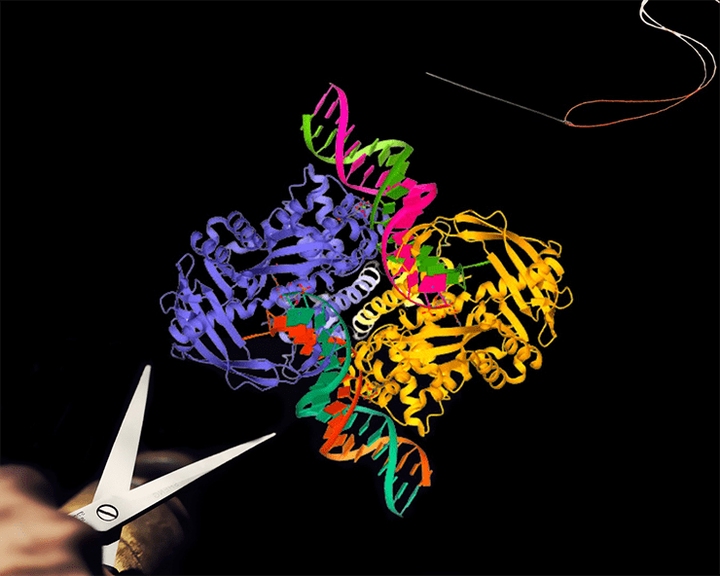

1973Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Изучение того, как работают бактерии, необходимо не только врачам и инфекционистам. Молекулярные биологи подглядели умение бактерий разрушать чужие ДНК и превратили ферменты рестрикции и CRISPR/Cas9 в инструменты для генной инженерии. Без них уже сложно представить себе современные биологические исследования. Но можно ли, например, укротить транспозоны бактерий, которые могут «прыгать» по ДНК с помощью фермента транспозазы? Этот фермент и сам вырезает фрагмент ДНК, и сам его вставляет в другое место. История Tn5-транспозазы началась со случайного открытия транспозона Tn5 и привела к тому, что транспозаза попала во многие лаборатории, занимающиеся секвенированием нового поколения. С ее помощью можно не просто ускорить подготовку ДНК к секвенированию, но и упростить многие исследования, в том числе и эпигеномные.

-

Бесконтрольное потребление ископаемых ресурсов привело мир на порог эколого-энергетического кризиса. В подобной обстановке необходим принципиально иной источник энергии, который, с одной стороны, вписывался бы в наш нефтяной мир, а с другой — был бы возобновим, экологически чист и экономически выгоден. Возможное решение — искусственный фотосинтез (ИФ), благодаря которому на свет уже появились рукотворные установки для синтеза органики из электричества, света, а также удивительные полупроводниковые бронебактерии-фотосинтетики.

-

550Исследования, опубликованные в ведущих научных журналах, рассказывают нам много интересного. На этой неделе мы узнаем о китайских «сестрах» овечки Долли (только не по биологической классификации, а по способу происхождения), отправимся вместе с древними людьми из Африки в Израиль и, наконец, узнаем, что же берет верх— генетика или способ воспитания?

-

В то время как одни животные умеют восстанавливаться буквально из состояния «фарша», а другие способны лишь «отращивать» утраченные конечности и части органов, третьим не досталось практически ничего. Восстановить утраченный кончик пальца, «залатать» небольшую дырку в ухе и увеличить оставшуюся часть печени после ее хирургической резекции — вот практически и всё, на что способны взрослые млекопитающие, да и то не все. Что же такое регенерация: свойство, изначально присущее всему живому, а потом утраченное в разной степени; или полезное приобретение, которое изначально удалось получить лишь некоторым организмам? Почему регенеративные возможности человека так скромны? Можно ли их восстановить — хотя бы частично? Попробуем ответить на эти вопросы в пятой статье спецпроекта, посвященного регенеративной медицине.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин