-

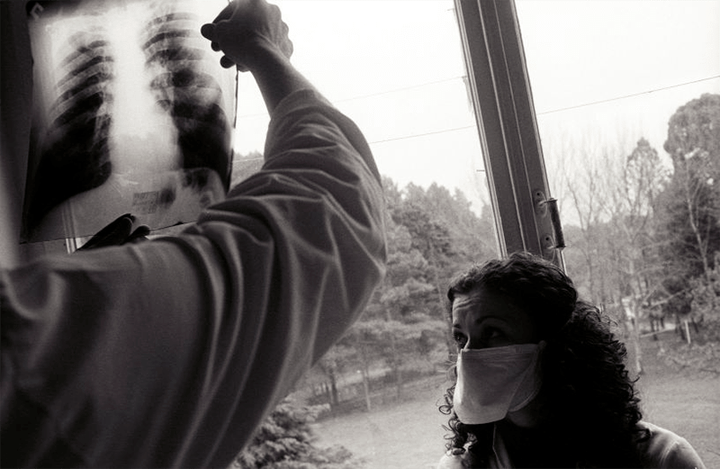

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Во многих странах его долго считали побежденным, оставшемся лишь на страницах учебника истории. И тем не менее, он «восстал из пепла» и вновь начал угрожать людям: в 2016 году, по статистике ВОЗ, в мире насчитывалось 10,4 млн больных, из которых около 2 млн умерли. Установлено также, что около четверти мирового населения (а это ни много ни мало — 1,7 млрд человек) болеет скрытой формой этого заболевания, которая до поры до времени не проявляет себя, но в любой момент может активизироваться [1]. Если вы играли в Plague Inc., то вы помните, что лучшим способом откатить прогресс в создании лекарства против инфекции является выработка у возбудителя резистентности, то есть устойчивости, к нему. Реальные бактерии действуют так же, как и виртуальные, и возбудитель, о котором пойдет речь, — не исключение. Форма этого заболевания с широкой лекарственной устойчивостью не реагирует почти на все существующие антибиотики, и больные ею есть уже в 117 странах [2]. Поэтому необходимо создать принципиально новое средство от этой известной всем болезни, имя которой — туберкулез.

-

Весна — время нестабильной психики. То ли сознательно, то ли случайно Nature на этой неделе главной темой ставит психическое здоровье, а Science рассказывает о том, какие средства воздействия на разум хороши, чтобы снизить уровень неприязни к трансгендерам в обществе. Кроме того, научные журналы говорят о судьбе наших предков, и традиционно оказывается, что она интереснее, чем мы думали. Например, в геноме некоторых современных людей есть ДНК не одного (как у африканцев) и даже не двух (как у большинства представителей остальных рас) видов Homo, а целых трёх! А жители Южной Америки до очень недавнего времени жили в такой гармонии с природой, что даже переход от собирательства к охоте не причинил особого вреда экосистеме (но и не позволил людям растить своё число по экспоненте). Кроме того, нас ждёт кое-что интересное из нейробиологии, физика ловчего кувшина непентеса и успешный исход погони за самыми загадочными клеточными рецепторами.

-

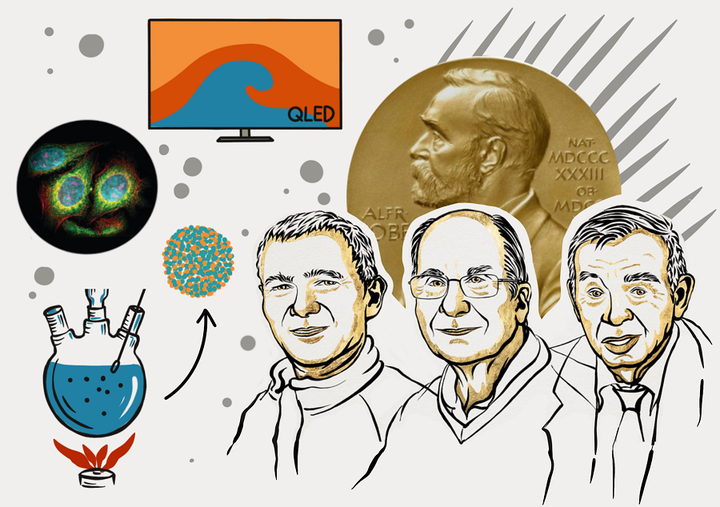

669Нобелевский комитет вручил премию по химии за создание уникальных наночастиц — квантовых точек. В отличие от других материалов, их электрические, оптические и иные физические свойства меняются при увеличении размеров частиц. Для сравнения, вода в кристаллике льда любого размера не меняет цвет и температуру плавления. Это открытие важно с разных сторон. Оно фундаментально изменило химию, потому что ввело в использование новый класс материалов. Эти частицы расширили возможности для развития технологий, к примеру, цветных экранов QLED. Наконец, квантовые точки помогают биологам окрашивать нужные молекулы в живых клетках, а хирургам — находить опухоль во время операций. В статье мы сначала разберем особенности квантовых точек, а затем обсудим их применение в биологии и медицине.

-

314Выпуски Nature, Science и содружественных журналов пестрят новостями о регенерации нервных клеток, новых техниках генетического редактирования, молекулярных основах «бессмертия» раковых клеток. Также со страниц журналов ученые призывают защитить морских животных, помнить о высокой скорости мутаций у коронавируса и знать о возможностях патогенных микроорганизмов, которые ближе, чем кажется. Приятного чтения!

-

Каждая наука строится усилиями тысяч и тысяч ученых. Вклад каждого из них — важен и необходим. Но в каждой науке есть те, кого принято называть «отцами» или «основоположниками». Эти люди смогли сделать самые первые шаги, придумать алфавит, слагающий язык науки, которая появилась из их трудов. И, безусловно, если говорить о генетике, два первых шага сделали Грегор Мендель, открывший первые законы наследования, и Томас Морган, объяснивший, почему эти законы именно таковы. Или, говоря школьным языком, показал физический смысл открытых Менделем закономерностей. За что и был удостоен Нобелевской премии в 1933 году. Формулировка Нобелевского комитета: «за открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности».

-

Статья на конкурс «био/мол/текст»: Их отношениям миллионы лет. Одних называют первыми землепашцами и ангелами Земли, других — фабриками кислорода и зелеными легкими нашей планеты. Они — дождевые черви и растения. Человек издревле пользуется плодами этих узаконенных природой контактов, часто даже не задаваясь вопросом об их сущности. Так что же лежит в основе растительно—червячных взаимоотношений? Корректный ответ на этот непраздный вопрос может дать экология — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.

-

Сегодня мы продолжим разговор о глицине. В этот раз он предстанет как незаметный труженик нервной системы. Глицин — это самая простая аминокислота. Берем два атома углерода, соединяем с одним атомом азота, потом осторожно добавляем два атома кислорода и в конце добавляем протонов, чтобы занять свободные электронные связи (не надо забывать, дорогие молекулярные кулинары, что между одним атомом углерода и кислорода есть двойная связь). Это соединение, несмотря на свою простоту, много значит для нашего организма.

-

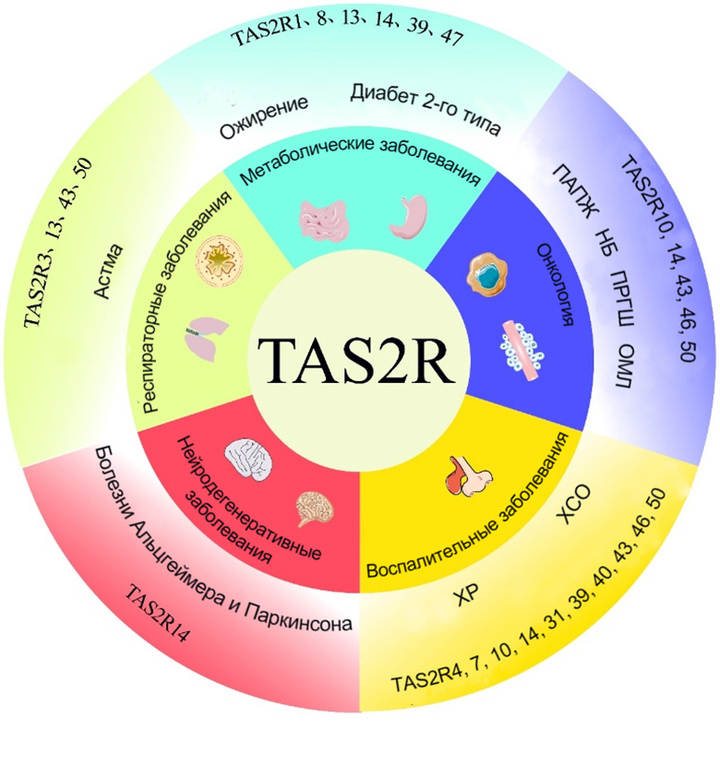

Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: За миллионы лет эволюции млекопитающие выработали множество способов защититься от болезней. Один из них — предотвратить попадание в организм вредных веществ, а именно — реакция на горечь. Ведь что горько — то неприятно и невкусно, а что невкусно — то не едят. Горький вкус — наиболее сложный из всех известных основных вкусов (обнаружено 25 различных рецепторов, отвечающих за его восприятие), и именно он защищает от принятия токсичных веществ, вызывая врожденную реакцию отвращения у людей. Это основная роль рецепторов горького вкуса (TAS2Rs), относящихся к семейству GPCR. Удивительно, но встречаются они не только во рту, но и по всему организму: в желудке, мозге, сердце, иммунных клетках, мочеполовой и дыхательной системах. Какие же роли они там играют?

-

Видео на конкурс «Био/Мол/Текст»: Предложенный вниманию ролик демонстрирует последовательно процессы опсонизации, когда лимфоциты «забрасывают» специфическими антителами под предводительством вождя — моноклонального лимфоцита, который является предшественником остальных лимфоцитов, опасного беглеца — синегнойную палочку, которая пытается избежать воздействия иммунной системы. Далее в роль вступает шериф (макрофаг), который «ловит» меченную антителами бактерию, поглощает и переваривает ее.

-

Многочисленные спектроскопические методы, появившиеся во второй половине XX века, — электронная и атомно-силовая микроскопии, спектроскопия ядерного магнитного резонанса, масс-спектрометрия — казалось бы, давно отправили традиционную оптическую микроскопию «на пенсию». Однако умелое использование явления флуоресценции не раз продляло «ветерану» жизнь. В этой статье речь пойдет про квантовые точки (флуоресцентные полупроводниковые нанокристаллы), вдохнувшие в оптическую микроскопию новые силы и позволившие заглянуть за пресловутый дифракционный предел. Уникальные физические свойства квантовых точек делают их идеальным средством для сверхчувствительной многоцветной регистрации биологических объектов, а также для медицинской диагностики.

-

Гепатит — заболевание, поражающее печень. Его причины обширны и разнообразны: от бактерий и вирусов до отравлений (токсический гепатит), а также побочных эффектов от медикаментов (лекарственный гепатит). Вирусные гепатиты занимают второе место в мире среди инфекционных болезней с высокой летальностью: на их долю приходится более 1 млн смертей в год. Уступают они только самой опасной болезни — туберкулезу, борьбе с которым посвящена одна из предыдущих статей цикла «История одной эпидемии». Самый коварный из вирусных гепатитов — гепатит B (83% умерших), с большим отрывом следует «ласковый убийца» — гепатит C (17%). Причем это данные всего за 60 лет наблюдений, потому что долгое время гепатиты были загадочной болезнью, неуловимых возбудителей которой обнаружили только в 1970-х годах! Полной случайностей истории их открытия и работе над методами профилактики посвящена эта статья.

-

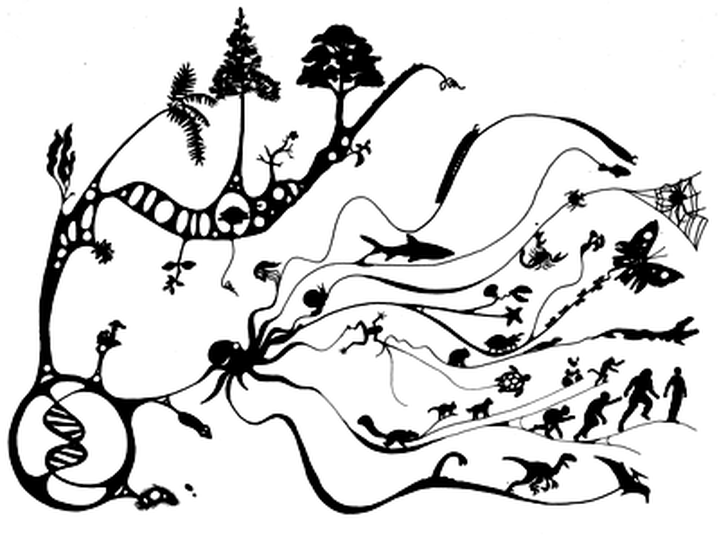

В последние десятилетия для выяснения фундаментальных принципов молекулярной эволюции в основном использовали сравнительный анализ белковых последовательностей и структур. А вот о долговременной эволюции фенотипов известно крайне мало, хотя именно фенотипические признаки играют ключевую роль в естественном отборе и адаптациях к меняющимся условиям окружающей среды. Недавно был проведен беспрецедентный по масштабам анализ бактериальных фенотипов, реконструированных с помощью геномных данных. Оказалось, что фенотипы эволюционируют со своей особенной скоростью, а весь процесс условно делится на две стадии: быструю и медленную. Интересно, что во время медленной стадии, которая длится миллиарды лет, за единицу времени меняется постоянное число фенотипических признаков.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин