-

403В новых номерах авторитетных научных журналов много статей о структурах белков. Из них вы сможете узнать об устройстве гликопротеиновых шипиков нового коронавируса, а также о невероятно эффективных системах улавливания света, собранных из сотен белков. Кроме того, вы прочтете, как рыбы могут тормозить свое развитие при неблагоприятных условиях, о том, как эволюционировала аллостерическая регуляция киназы Aurora A, и о том, как trade-off между подвижностью и скоростью роста может благоприятствовать небольшим популяциям бактерий.

-

423Мозг — наверное, один из самых интересных и интригующих органов в нашем теле. Тому, как он работает, посвящено огромное количество научных работ и написано множество книг. Но все же наш мозг остается самым исследуемым и самым неизученным одновременно. В книге «Идиотский бесценный мозг» нейробиолог и блогер The Guardian Дин Бернетт понемногу, легко и с юмором рассказывает почти обо всех составляющих человеческой сущности, в формировании и проявлении которой участвует наш мозг. Это и наше восприятие окружающего мира, и наши реакции на него. Это формирование интеллекта и способность воспользоваться им. Это то, почему кто-то боится безобидную муху, а кто-то бесстрашно занимается бейсджампингом. Это наша способность руководить или подчиняться более авторитетной личности. Это наше чувство юмора и вопрос, действительно ли смех — это реакция на страх? Если вы никогда раньше не интересовались тем, что же такое наш мозг, и зачем он нужен, то эта книга прекрасно подойдет для первого знакомства!

-

Четыре года назад в научном журнале Nature Immunology вышла наша статья с описанием молекулярного механизма не исследованного ранее синдрома XLPDR (X-linked pigmentary reticulate disorder), и я подробно описал профессиональную кухню этого открытия на «Биомолекуле»: «ДНК-полимераза как регулятор иммунитета. История одного открытия из первых рук». Статья была хорошо воспринята, и сейчас я хочу написать, как развивалась эта тема дальше, — благо, ею занимаюсь в основном я сам, а потому все повороты сюжета происходили на моих глазах. В итоге, по прошествии шести лет мы обнаружили новый симптом синдрома XLPDR, хотя сами исследования по бестолковости напоминали охоту на единорога. Однако в результате единорог был пойман и опубликован.

-

В этой статье спецпроекта, посвященного вакцинации, мы поговорим о столбняке. Он отличается от большинства инфекций, против которых массово делают прививки: им нельзя заразиться, побывав рядом с больным человеком. Возбудители столбняка окружают каждого из нас в повседневной жизни и, вероятно, их никогда не получится полностью ликвидировать. Поэтому так важно проводить вакцинацию: она — важнейший метод защиты от смертельно опасной болезни.

-

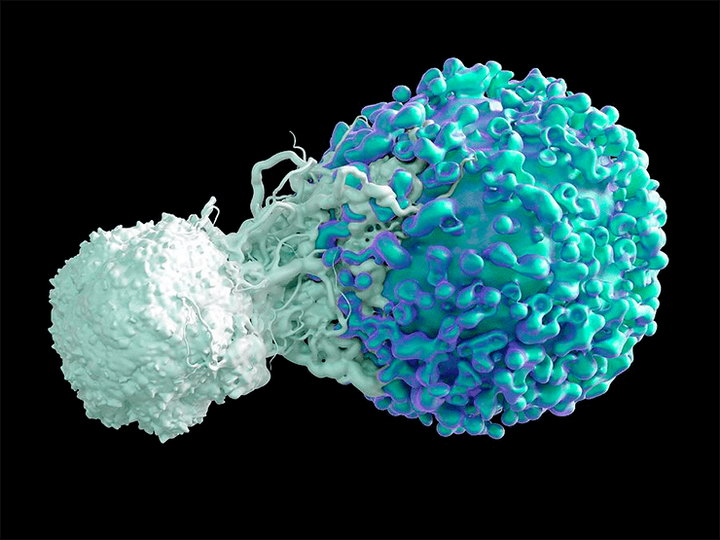

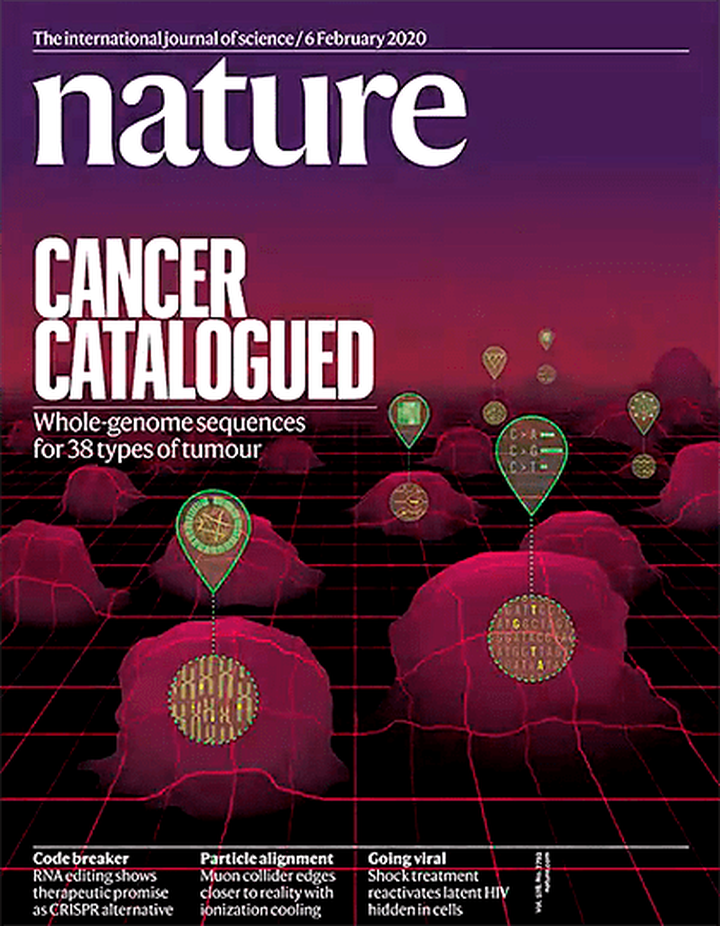

Сразу в шести статьях, опубликованных на страницах нового номера журнала Nature, представлены данные беспрецедентного исследования геномики опухолей. Кроме того, на этой неделе в авторитетных научных журналах можно прочитать об особенностях не покидающего новостные топы коронавируса, о связи микробиоты и нервной регуляции, а также о том, какую роль играют отдельные цитокины в возникновении онкологических заболеваний.

-

180Что будет, если поставить человека рядом с гигантским броненосцем? Каким он окажется, большим или совсем крошечным? А что, если сравнить размеры яиц страуса, курицы и эпиорниса? А как происходила эволюция лошади? Если вы задаётесь такими вопросами, то вперёд читать книгу «От тираннозавра к петуху!»!

-

Скромная бактерия за полстолетия с момента ее открытия в конце XIX в. стала настоящей волшебной палочкой для молекулярной биологии. Сейчас результаты опытов с ее использованием занимают главы и тома профессиональных и популярных изданий. Конечно, в нашем путеводителе по модельным организмам E. coli должна была занять свое почетное место.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин