-

336В первую неделю 2020 года мы встречаем изобилие статей на медицинские темы. В них ученые рассказывают о борьбе с туберкулезом, малярией, раком молочной железы, болезнями желудочно-кишечного тракта и даже с избыточным весом. Также мы узнаем о том, как применять CAR-T терапию для лечения солидных опухолей, что нового скрывают пирамидальные нейроны и почему крахмал помог нашим предкам путешествовать.

-

С обложки книги «История жизни от первичного бульона до наших дней», вышедшей в издательстве «Пешком в историю», на нас глядят два любопытных динозавра и много других простых и не очень существ. Они рассматривают не только нас, но и надпись «История жизни». Звучит заманчиво! Что же ждёт впереди и оправдает ли книга интерес наш и динозавров? Давайте отправимся в путешествие по этой «Истории жизни» с самого начала!

-

Традиционно «Биомолекула» подводит научные итоги уходящего года. Для вас мы прочитали всё самое важное в журналах Nature и Science (ну и, кстати, уже рассказали об их рейтинге в последнем дайджесте), покопались в главных научных конфликтах года, добавили немного от себя, а также присмотрели новостных поводов на 2020 год!

-

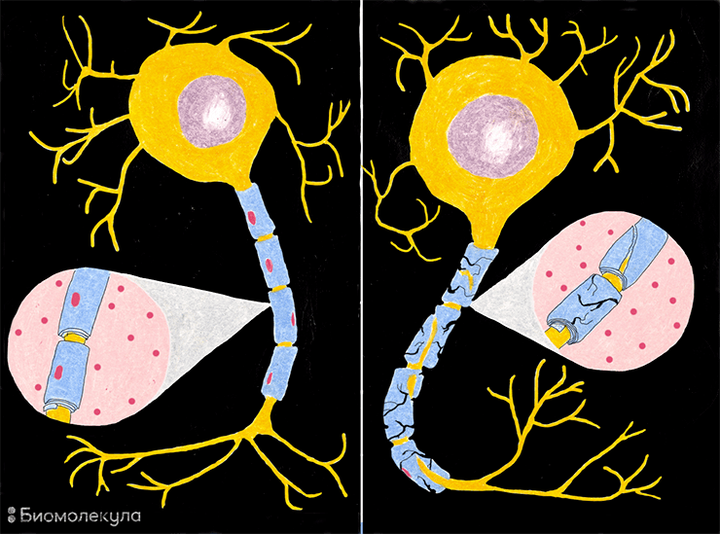

В последней статье спецпроекта о современных лекарствах речь пойдет об очень редком заболевании — метахроматической лейкодистрофии. Однако революционный подход, который уже показал эффективность в ее лечении, может быть распространен и на более частые болезни. Теперь важно, чтобы последующие клинические данные не обманули ожиданий.

-

348Книги известного молодого педиатра Сергея Бутрия «Здоровье ребенка: современный подход. Как научиться справляться с болезнями и собственной паникой» и «Современные родители. Все, что должны знать папа и мама о здоровье ребенка от рождения до 10 лет», выпущенные в издательстве Эксмо в 2018 и 2019 годах, включают в себя избранные публикации из медицинского блога автора в социальных сетях. Обе книги написаны в формате дружеской беседы с родителями и помогают разобраться с самыми частыми детскими болезнями и подходами к их лечению. Но главное — они позволяют настроить фокус внимания на проблемы, которые требуют немедленного вмешательства врача, и отделить их от проблем, требующих, по сути, лишь терпения и спокойствия самих родителей.

-

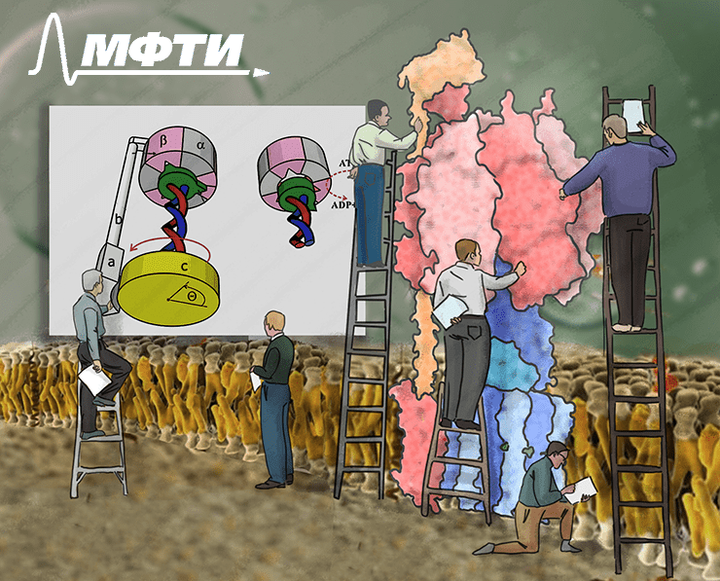

1577Несколько лет назад мы опубликовали спецпроект, рассказывающий о биологических исследованиях в Физтехе. Пришло время продолжить его: в этой статье мы расскажем о лаборатории структурного анализа и инжиниринга мембранных систем, основанной в 2016 году; о том, чем занимаются структурные биологи и как устроена их лабораторная жизнь; о биологических мембранах и мембранных белках; об оптогенетике, белковом дизайне, кристаллографии, молекулярной динамике... И это еще не всё!

-

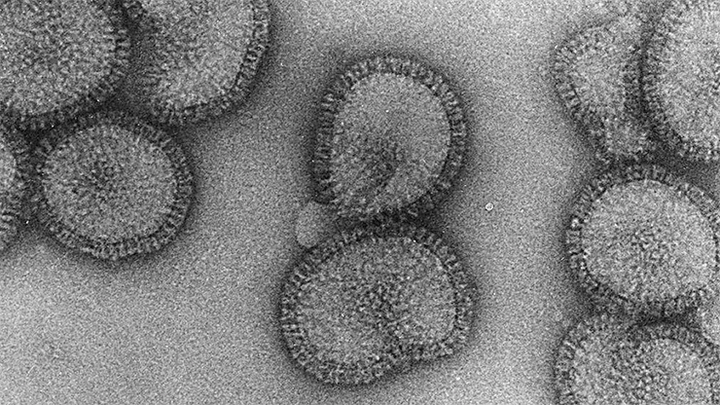

Возможность предсказывать эволюционную динамику вируса гриппа A чрезвычайно важна для здравоохранения: разработанная в соответствии с предсказаниями вакцина, применяющаяся во время сезонных вспышек заболевания, должна обеспечивать эффективную защиту от этой тяжелой инфекции, чреватой серьезными осложнениями. Аминокислотные замены в двух ключевых белках вируса гриппа A, взаимодействующих с иммунной системой, — нейраминидазе и гемагглютинине — происходят довольно часто и помогают вирусу избегать противодействия иммунной системы хозяина. Ученые из Сколковского института науки и технологий и других российских научно-исследовательских институтов показали, что для частоты таких аминокислотных замен характерна любопытная особенность: чем больше времени прошло с момента возникновения очередного варианта участка белка с антигенными свойствами, тем больше вероятность, что он будет заменен другим вариантом. Результаты этого биоинформатического анализа недавно были опубликованы в журнале PNAS.

-

636Прежде чем уйти на зимние каникулы, Nature и Science подводят итоги 2019 года. По традиции, темой специального выпуска Nature стали люди — исследователи, которые больше всего запомнились своими работами и достижениями. В декабрьский выпуск Science вошли списки самых прорывных и самых провальных научных событий. К счастью, хороших достижений в этом году в два раза больше, чем плохих.

-

Прекрасно иллюстрированная книга «Женщины в науке. 50 бесстрашных женщин, изменивших мир», вышедшая в издательстве Бомбора, посвящена описанию вклада пятидесяти женщин-первопроходцев в области естественных наук, технологии, инженерии и математики, которые на Западе обозначаются аббревиатурой STEM (science, technology, engineering, and mathematics), от древности до наших дней. Рейчел Игнотофски надеется, что книга вдохновит женщин смелее реализовывать свои мечты.

-

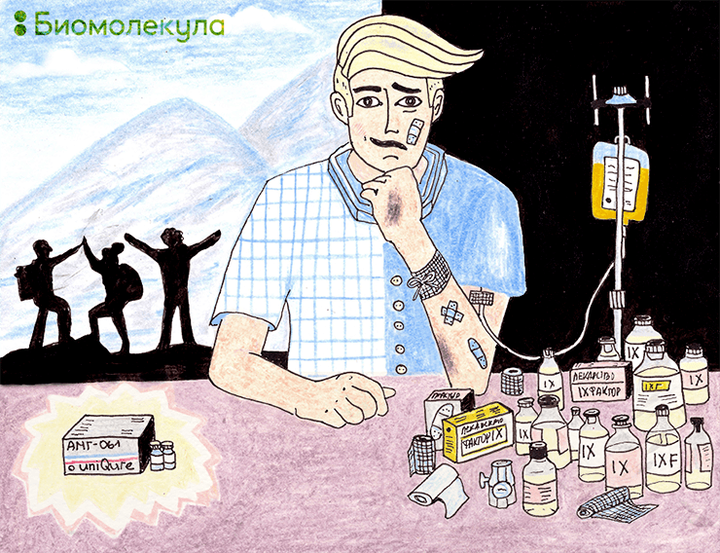

3105В 2018 году голландская компания uniQure запустила клинические испытания этранакогена дезапарвовека (АМТ-061) — препарата для генной терапии гемофилии B. Это лекарство может стать первой на рынке генной терапией гемофилии и привести к настоящему прорыву. Именно поэтому препарат получил от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) специальный статус breakthrough therapy designation, обеспечивающий ускоренное рассмотрение препарата ведомством.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин