-

238Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Представь: редкие генетические синдромы, которые годами остаются нераспознанными врачами, теперь диагностируются с помощью одного фото. Исследуй роль ИИ в анализе генома, с акцентом на синдроме Кабуки — названном в честь японского театра кабуки из-за поразительного сходства черт лица с драматическим гримом кумадори. Узнай, как нейросеть DeepGestalt, обученная на тысячах снимков, с точностью 91% распознает мутации в генах KMT2D или KDM6A, помогая установить диагноз на основе симптомов. Открой синергию биологии, математики, программирования и медицины в инструментах вроде Face2Gene, которые ускоряют поиск, облегчают жизнь пациентам и ведут к эре персонализированной медицины. А впереди? ИИ, прогнозирующий болезни, оценивающий риски и подбирающий терапию под каждого — это уже реальность!

-

125Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Рибосомы часто называют «фабриками» клетки, ведь они производят белки — основу для существования жизни. Но известно ли вам, что эти фабрики могут впадать в нечто вроде сна? Недавние исследования показали, что под действием специальных белковых факторов рибосомы способны временно прекращать синтез белка, пережидая неблагоприятные условия. Читая статью, вы погрузитесь в «грезы» белковых машин и узнаете, какие молекулярные механизмы могут участвовать в гибернации рибосом, как это явление было открыто, какие исследования проводятся на данный момент и различные версии, почему же рибосомы впадают в гибернацию.

-

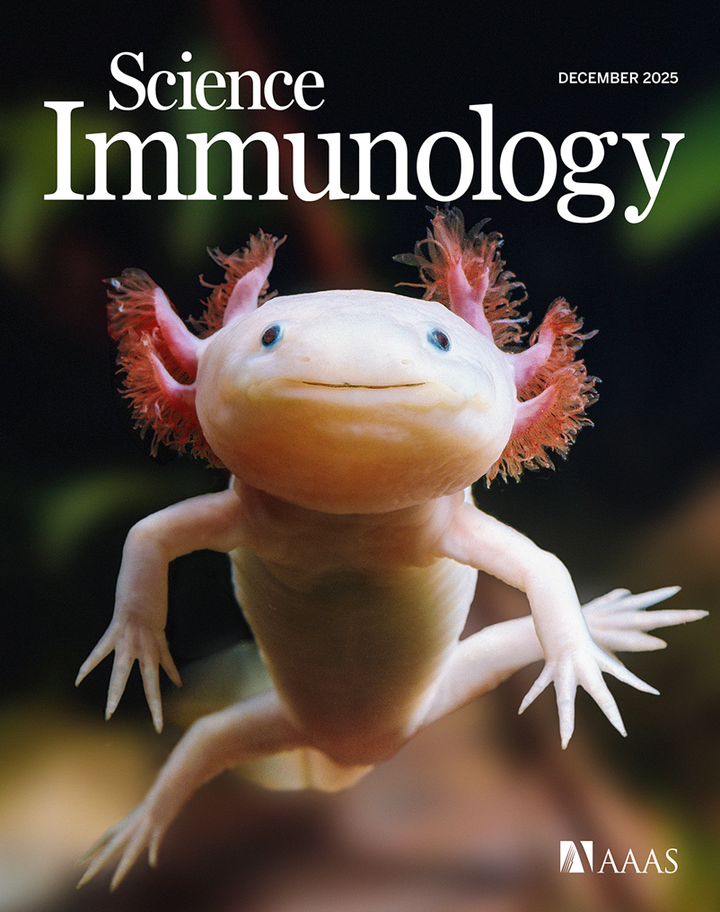

93Из второго декабрьского выпуска дайджеста SciNat вы узнаете, как ученые научились бороться с раком, генетически модифицируя иммунные клетки внутри тела пациента. Новые исследования нейробиологов проливают свет на работу ансамблей нейронов при создании и поддержании воспоминаний. Обнаружен белок, нарушающий число хромосом в делящихся раковых клетках. Внедрение светочувствительных белков в нервы, вероятно, поможет нам в лечении различных болезней. Внезапное открытие одного из первых способов опыления, задолго до появления ярко окрашенных цветов — древние растения еще во времена динозавров научились нагреваться, чтобы привлекать насекомых.

-

42В издательстве «Альпина.Дети» вышла книга, которая поможет юным читателям познакомиться с миром биологии — таким, каким его видел Илья Мечников, один из самых неутомимых исследователей своего времени. Это не просто биография Мечникова, а путешествие в разные страны и лаборатории, след в след за великим ученым, словно и сам читатель — часть этой истории.

-

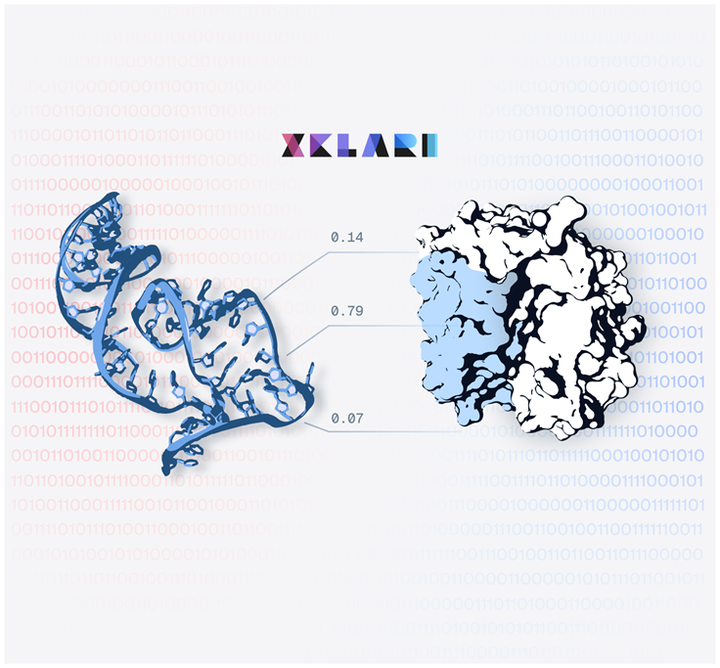

230Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: В 1990-х казалось, что аптамеры вот-вот вытеснят антитела. Спустя десятилетия — всего несколько препаратов, а в обзорах все чаще звучит: «высокий потенциал, но мало реализован». В этой статье мы разбираемся, что дело может быть не в самих аптамерах, а в способе их поиска — методе SELEX, который на практике напоминает лотерею. На фоне успехов AlphaFold мы объясняем, почему прямой перенос этого подхода на аптамеры не работает, и как вместо случайного отбора перейти к рациональному дизайну. Наконец, мы рассказываем, как платформа Xelari заменяет месяцы лабораторного перебора полным компьютерным проектированием аптамеров и почему у этих почти забытых молекул снова появился шанс.

-

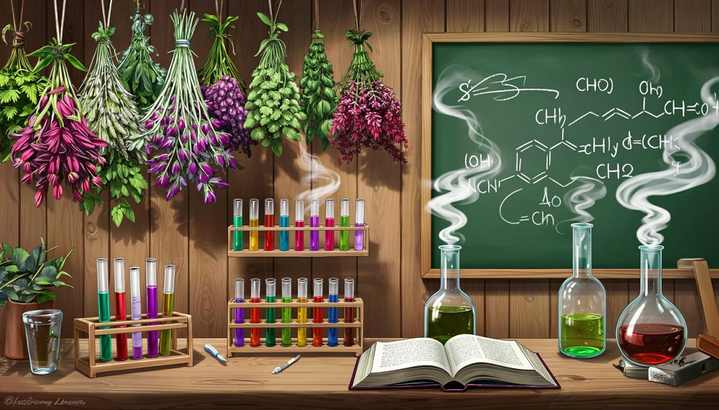

218Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: На протяжении всего времени своего существования человечество использует фитотерапию для профилактики и лечения болезней. Даже сейчас, в двадцатые годы XXI века, большинству жителей планеты доступна лишь медицинская помощь, основанная почти исключительно на использовании лекарственных растений. Более того, растительное сырье используется при производстве многих лекарственных препаратов. Лечебные, ядовитые и многие другие используемые человеком свойства растений им придают так называемые вторичные метаболиты. Данные соединения представлены несколькими группами веществ, которые по своей химической природе могут являться терпеноидами, алкалоидами, фенольными производными или гликозидами. В этой статье речь пойдет о самих вторичных метаболитах с биологической активностью и о том, как они помогают в разработке современных лекарств, но могут быть токсичными для человека и животных.

-

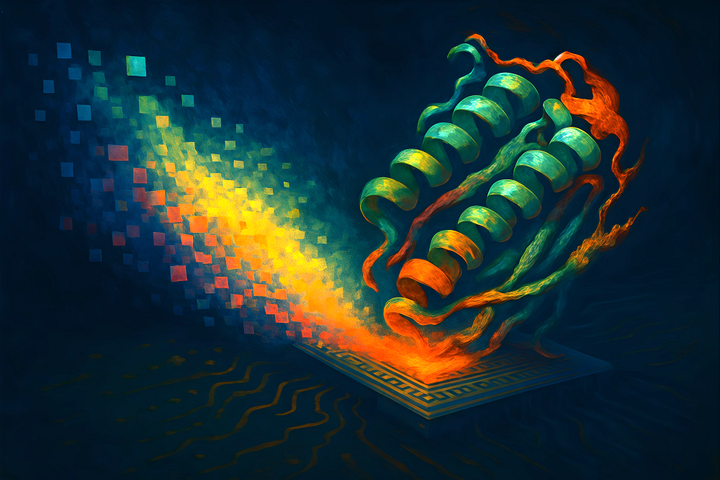

288Статья на конкурс «Био/Мол/Текст»: Белки — это молекулярные машины, отточенные эволюцией на протяжении сотен миллионов и даже миллиардов лет. Мы пока не способны воспроизвести этот длинный путь естественной эволюции, но уже активно учимся направлено конструировать белки под конкретные задачи. И помогают нам в этом большие массивы данных и искусственный интеллект (ИИ). Сначала он научился предсказывать трехмерную структуру природных белков, а теперь на очереди — дизайн: создание новых функций и уверенная оптимизация уже существующих. В статье разбираем, как генеративные модели придумывают форму будущего белка, подбирают к ней аминокислотную последовательность и как вместе с лабораторными экспериментами проверяется, что такой белок действительно работает.

-

119Из первого декабрьского дайджеста SciNat вы узнаете, как мозг вымывает продукты метаболизма, ведущие к нейродегенерации. Новые методы криоэлектронной томографии позволяют рассмотреть плотно упакованные участки хромосомы. Определенный класс иммунных клеток позволяет больным ВИЧ сдерживать натиск болезни, а новая терапия введения Т-клеток позволяет бороться с аутоиммунными заболеваниями. Об этом и других новостях читайте в новом выпуске.

-

Во второй части собаки снова рассказывают о своей жизни — ярко, смешно и очень по-собачьи. На страницах появятся новые герои и ситуации, а также знакомые персонажи из первого тома. Читатели узнают, есть ли у собак эмоциональный интеллект, какие пятна у них бывают и почему уважать инстинкты собаки — основа воспитания. Живые комикс-зарисовки показывают привычный мир собак изнутри, а через эмоции и бытовые ситуации помогают детям понять, что у четвероногих тоже есть свой характер, переживания и ценности.

- Лента

- Спецпроекты

- ▶Подкаст

-

Конкурс

- О конкурсе «Био/мол/текст»

- «Био/мол/текст»-2025/2026

- «Био/мол/текст»-2024/2025

- «Био/мол/текст»-2023/2024

- «Био/мол/текст»-2022/2023

- «Био/мол/текст»-2021/2022

- «Био/мол/текст»-2020/2021

- «Био/мол/текст»-2019

- «Био/мол/текст»-2018

- «Био/мол/текст»-2017

- «Био/мол/текст»-2016

- «Био/мол/текст»-2015

- «Био/мол/текст»-2014

- «Био/мол/текст»-2013

- «Био/мол/текст»-2012

- «Био/мол/текст»-2011

- Объявления

- Авторы

- Партнеры

- Поддержать

Публикации

—

Темы

—

Авторы

—

Комментарии

—

Поиск не дал результатов

По вашему запросу ничего не найдено

- Медицина

- SARS-CoV-2

- «Биомолекула» — Forbes

- Аллергия

- Антибиотики

- Атеросклероз

- Аутоиммунитет

- Боль

- ВИЧ/СПИД

- Вакцины

- Вирус Зика

- Вирус Эбола

- Генная терапия

- Грипп

- Депрессия

- Дерматология

- Диагностика

- Здравоохранение

- Нейродегенерация

- Никотин

- Онкология

- Персонализированная медицина

- Питание

- Сон

- Стволовые клетки

- Фармакология

- Эпилепсия

- Биология

- «Сухая» биология

- Антропология

- Бионика

- Биофизика

- Вирусология

- Вопросы пола

- ГМО

- Генетика

- Иммунология

- Микробиология

- Нейробиология

- Носимые технологии

- Психогенетика

- Синтетическая биология

- Старение

- Структурная биология

- Цитология

- Эволюционная биология

- Экология

- Эмбриология

- Эпигенетика

- Этология

- Биомолекулы

- GPCR

- АФК

- Амилоиды

- Биомембраны

- Гормоны растений

- ДНК

- Ионные каналы

- МГЭ

- Матрикс

- Нейромедиаторы

- РНК

- Рецепторы

- Хроматин